まばしいなりじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

東京都のおすすめ🎌

おすすめの投稿

【授与品:願掛け狐】

阿佐ヶ谷に鎮座する馬橋稲荷神社。

鎌倉時代の末期の創建と伝えられています。

天保2年(1831年)には「正一位足穂稲荷大明神」の神号を拝受。

明治40年(1907年)には村内の御嶽神社・白山神社・天神社・水神社を合祀しました。

昭和40年(1965年)には地名が消えるのを憂い、神社名を「馬橋稲荷神社」と改称しました。

御祭神

• 宇迦之御魂神 (うかのみたまのかみ)

• 大麻等能豆神 (おおまとのづのかみ)

相殿神

• 伊弉册神(いざなみのかみ)

• 美都波能賣神(みずはのめのかみ)

• 菅原道真朝臣(すがわらみちざねあそん)

陽の光に映える朱色の鳥居を潜ると、御影石で作られた高さ8mの双龍鳥居が現れます。

左に「昇り龍」、右に「降り龍」が巻きつく珍しい鳥居は訪れる人々を魅了します。

社務所で拝受したのは願いを叶えてくれると評判の「願掛け狐」

髭があるのがオス、ないのがメスです。

狐は稲荷神の使いとして知られていて古くから人々に崇拝されてきました。

2体の願掛け狐も神聖な雰囲気を醸し出しています。

付属の紙に願い事を書いて狐の中に納めることにより、願いが叶うとされています。

※詳しくはブログ「郷土玩具の杜」をご覧下さい。

https://folktoys.blog.fc2.com/blog-entry-645.html

入手日:2025年1月1日

※掲載されている内容は当時のものです、情報が古い場合がありますのでご了承下さい

授与品

授与品をもっと見る|境内・文化財

境内・文化財をもっと見る|例祭・神事

例祭・神事をもっと見る|歴史

当社は旧馬橋村の鎮守で、『新編武蔵風土記稿』には「除地一畝十二歩小名西ノ久保にあり村の鎮守なり本社二間四方、拝殿四間に二間未申の方に向前鳥居をたつ鎮座の年代は詳ならす」とあり、祭神は宇迦之御魂神と大麻等能豆神です。天保二(1861)年、拝殿改築に際し氏子五十三人が拠金して、京都白川神祇伯家御役所(神社を司る役所)に上申し、翌年「正一位足穂稲荷大明神」の御神号を拝受したと伝わります。明治四十(1907)年、村内の御嶽神社・白山神社・天神社・水神社を相殿として合祀しました。

当社の創建年代は不明ですが、由緒書によると、鎌倉時代末期の創建と伝わります。また、「寛永十六年、中川八郎右エ門が幕府の命を受けて検地をなせる際、境内地を除地せらる」とあり、このことから、江戸時代初期から当地に祀られていたことがわかります。

昭和十三(1938)年、茅葺屋根の社殿を、総桧入母屋流造りの現在の社殿に改修しており、昭和四十(1965)年十月、住居表示の改正に伴い、馬橋の地名を保つため神社名を「馬橋稲荷神社」と改めました。

本殿前の朱塗りの随神門は、昭和五十(1975)年鎮座七百年記念事業として建立されたもので、左右の随神像に磐間戸神を祀り、中央天井に都内最大といわれる開運の大鈴(直径七十五センチメートル)が吊るされています。当社の神輿は、高さ2.5メートル、台幅1メートル、重さ1.5トンの白木造りの大神輿で、大正十一(1922)年の平和記念東京博覧会に出品されたものです。

正面の石造大鳥居は、高さ8メートルで昇龍・降龍が彫刻されており、東京三鳥居の一つといわれています。

境内には、江戸末期から大正初期頃に男性の間で盛んであった力くらべに使用された力石や、絵馬・奉納額などが多数保存されています。

馬橋稲荷神社の情報

| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南2-4-4 |

|---|---|

| 行き方 | JR阿佐ヶ谷駅から徒歩8分。

|

東京都のおすすめ🎌

馬橋稲荷神社の基本情報

| 名称 | 馬橋稲荷神社 |

|---|---|

| 読み方 | まばしいなりじんじゃ |

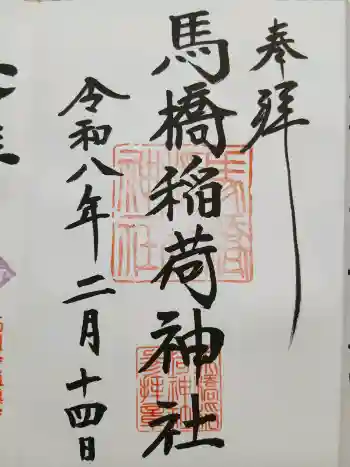

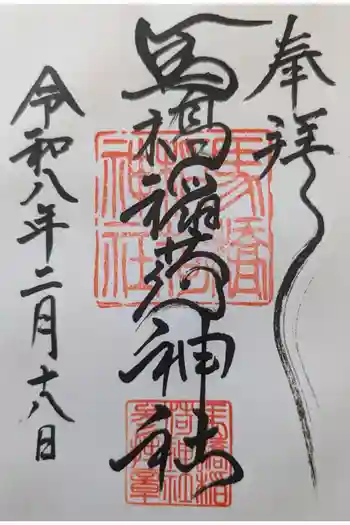

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印の郵送対応 | なし |

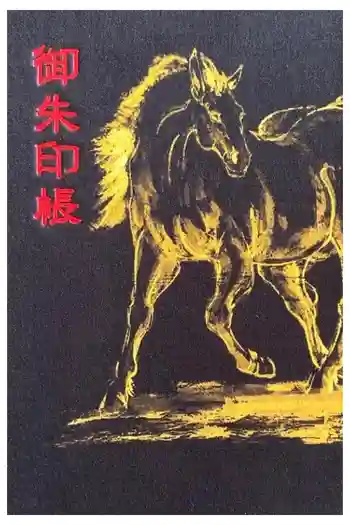

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 03-3311-8588 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | https://mabashiinari.org/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| SNS |

詳細情報

| ご祭神 | 《主》宇迦之魂神・大麻等能豆神

《相》伊弉册神・美都波能賣神・菅原道真朝臣 |

|---|---|

| ご由緒 | 当社は旧馬橋村の鎮守で、『新編武蔵風土記稿』には「除地一畝十二歩小名西ノ久保にあり村の鎮守なり本社二間四方、拝殿四間に二間未申の方に向前鳥居をたつ鎮座の年代は詳ならす」とあり、祭神は宇迦之御魂神と大麻等能豆神です。天保二(1861)年、拝殿改築に際し氏子五十三人が拠金して、京都白川神祇伯家御役所(神社を司る役所)に上申し、翌年「正一位足穂稲荷大明神」の御神号を拝受したと伝わります。明治四十(1907)年、村内の御嶽神社・白山神社・天神社・水神社を相殿として合祀しました。

|

| ご利益 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

東京都のおすすめ🎌

馬橋稲荷神社に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ