いではじんじゃ でわさんざんじんじゃ さんじんごうさいでん

出羽神社(出羽三山神社)~三神合祭殿~山形県 藤島駅

8:30~17:00

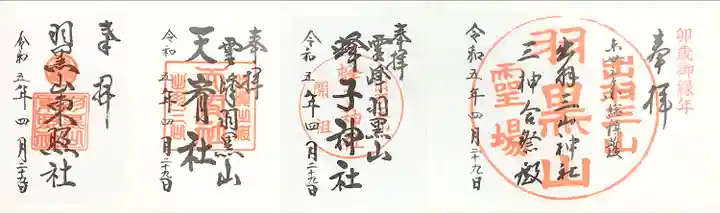

御朱印(8種類)

出羽神社では、「出羽三山神社」、「蜂子神社」、「羽黒山東照宮」、「天宥社」、 「羽黒山五重塔」、末社「天地金神社」の6種類の御朱印をいただけます

コロナ終息まで「三山特別御朱印」と「蜂子神社特別御朱印」が頒布されます。

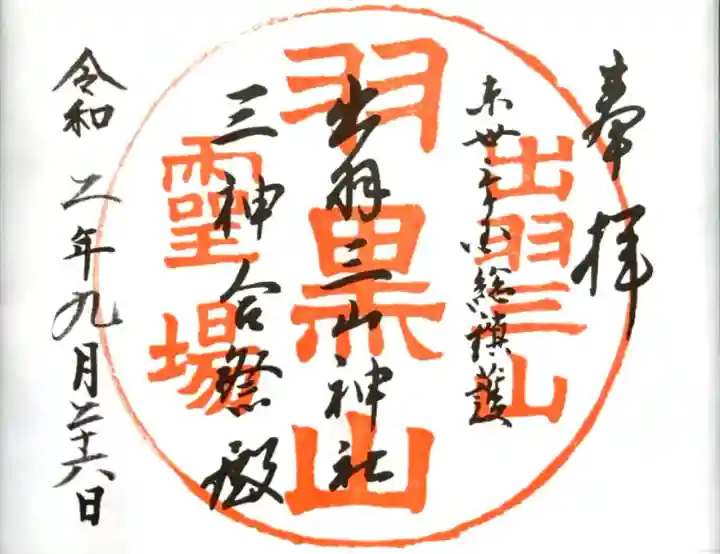

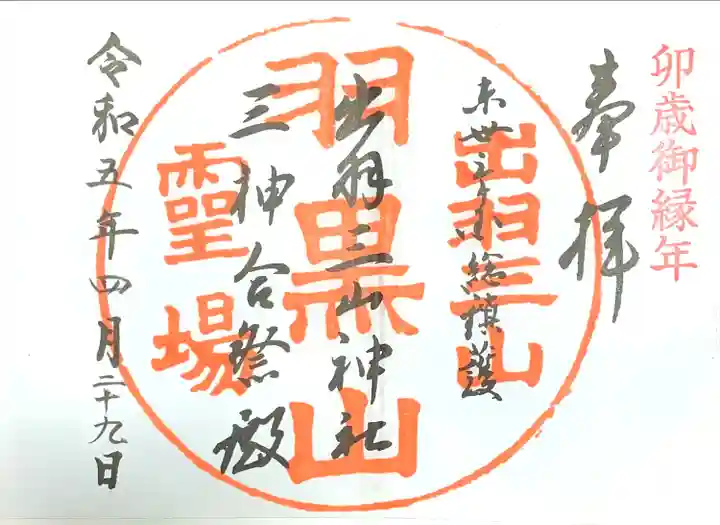

出羽三山神社の御朱印

二面見開きの御朱印です。

「東三十三ヶ国総鎮護 出羽三山神社 三神合祭殿」と書かれ、「出羽三山 羽黒山 霊場」の印が押されています。

出羽三山とは、羽黒山・月山・湯殿山のことです。

三山の頂上にはそれぞれ神社がありますが、この三神を合同でお祀りしているのが三神合祭殿です。

| 御朱印 | 二面見開きの御朱印です。真ん中に出羽三山神社、三神合祭殿と書かれ、出羽三山羽黒山霊場の印が押されています。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | 第一駐車場/90台、第二駐車場/90台、第三駐車場/230台 |

2024🍶初夏の旅 美味しいお酒とごはんを求めて山形へ

仙台からの途中、霧で前が見えないくらいの道を走りお釜へ

到着する頃に晴れ間も広がり、とてもキレイな景色をみせてくれました

山形では美味しい日本酒を堪能し

清められた?身体で出羽三山神社へ

生憎の雨だったので、補修中の五重塔をみて

車でお参りに行き圧巻の出羽三山神社の御朱印を。

今回は御朱印ひとつの旅だったけれど

加茂水族館・SUIDENterraceと美しいものに

癒された旅

また訪れたい場所でした

次は月山かなー

🗻 日本三大修験道 🗻

⛰️出羽三山のオールパワーを頂く⛰️

⭐️✨出羽三山 三神合祭殿✨⭐️

前投稿の『羽黒山五重塔』から2446段💦を登った先にあるのが『出羽三山 三神合祭殿』

出羽三山とは、「羽黒山」「月山」「湯殿山」の総称です。出羽三山にはそれぞれ山頂に神社が存在しますが、峰続きとはいえ山を3つ登るのは至難の技なので、羽黒山頂に羽黒山、月山、湯殿山の三神を合わせて祀る日本随一の大社殿「三神合祭殿」があり、ここをお参りすれば三神をお参りしたことになるとされているそうです😊

その歴史は、遡ること1,400年以上前。第32代天皇の崇峻天皇の第一皇子であった蜂子皇子が出家。羽黒山にたどり着き、修行の末羽黒山頂に社を創建したことが始まりと言われています。「羽黒山」は蜂子皇子が“羽の黒い鳥(=カラス)”に導かれてたどり着いたことからそう名付けられたとのこと。

蜂子皇子は同じ年に「月山」をそして12年後に「湯殿山」を開き「出羽三山」となった。

🟢三大修験道🟢

国土の大半が山に覆われている日本では、古来より山のお力で人々を助ける「山岳信仰」そこに当時日本に入ってきたばかりの仏教が組み合わさった日本独特の宗教が「修験道」なんだそうです。

熊野三山(和歌山県)、英彦山(ひこさん/福岡県・大分県)出羽三山(山形県)は“日本三大修道”と言われています。

🟣生まれかわりの旅🟣

出羽三山のそれぞれの山は、「羽黒山=現在」「月山=過去」「湯殿山=未来」と見立てられ、この三山をめぐることは死と再生を辿る「生まれかわりの旅」として太古より信仰をあつめているそうです。

皆さまも機会がありましたら『生まれ変わり』の旅(参拝)👏に伺ってみてはいかがでしょうか☺️

御朱印(三神合祭殿)

御朱印(三神合祭殿と摂社)

社殿が改修工事中で良い写真が撮れず😢

写真は『鐘楼と建治の大鐘』

(国の重要文化財)

三神合祭殿より『月山(がっさん)』を望む

5月GWでもスキー⛷️が出来るくらい積雪⛄️

があります。

| 住所 | 山形県鶴岡市羽黒町手向字手向7 |

|---|---|

| 行き方 | JR鶴岡駅より庄内交通バス羽黒山頂・月山八合目行きにて約50分「羽黒山頂」下車徒歩約5分。 |

| 名称 | 出羽神社(出羽三山神社)~三神合祭殿~ |

|---|---|

| 読み方 | いではじんじゃ でわさんざんじんじゃ さんじんごうさいでん |

| 通称 | 出羽神社 |

| 参拝時間 | 8:30~17:00 |

| 参拝料 | 博物館 300円 |

| 御朱印 | あり 二面見開きの御朱印です。真ん中に出羽三山神社、三神合祭殿と書かれ、出羽三山羽黒山霊場の印が押されています。

|

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0235-62-2355 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.dewasanzan.jp |

| 絵馬 | あり |

| ご祭神 | 稲倉魂命,月読命,大山祇命,大国主命,少彦名命 |

|---|---|

| ご神体 | 出羽三山 (羽黒山、月山、湯殿山) |

| 創建時代 | 593年(推古元年) |

| 創始者 | 蜂子皇子 |

| 文化財 | 羽黒五重塔(国宝) |

| ご由緒 | 蜂子皇子が難行苦行の御修行を積み、ついに羽黒の大神の出現を拝し、羽黒山頂に出羽神社を御鎮座奉られた。 |

| 体験 | 祈祷お祓い結婚式七五三御朱印お守り祭り |

| 概要 | 出羽三山(でわさんざん)は、山形県村山地方・庄内地方に広がる月山・羽黒山・湯殿山の総称である。修験道を中心とした山岳信仰の場として現在も多くの修験者、参拝者を集めている。 出羽三山は、近代以降に使われるようになった用語である。かつては「羽州三山」、「奥三山」、「羽黒三山(天台宗系)」、「湯殿三山(真言宗系)」と呼ばれていた。三山それぞれの山頂に神社があり、これらを総称して出羽三山神社という。宗教法人としての名称は「月山神社・出羽神社・湯殿山神社」である。三山のうち、羽黒山には3社の神を併せて祀る三神合祭殿と、宗教法人の社務所(鶴岡市羽黒町手向字手向7番地)とがある。 現在、毎年8月末には出羽三山神社(神道)、羽黒山修験本宗(修験道)のそれぞれの山伏により「秋の峰」と呼ばれる1週間以上におよび山に籠る荒行が行われる。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 開山[編集] 出羽三山は、出羽三山神社の社伝によれば崇峻天皇の皇子、蜂子皇子(能除太子)が開山したと伝えられる。崇峻天皇が蘇我氏に弑逆された時、蜂子皇子は難を逃れて出羽国に入った。そこで、3本足の霊烏の導きによって羽黒山に登り、苦行の末に羽黒権現の示現を拝し、さらに月山・湯殿山も開いて3山の神を祀ったことに始まると伝える[1]。 一方、出羽三山の修験道には、月山の祖霊信仰が結びついた土着の羽黒派修験以外にも、当山派、本山派の修験も存在し、三修験の修行道場として共存していた。当山派や本山派では、空海や役小角を出羽三山の開祖とした。このうち空海開基説は、真言宗湯殿山派諸寺にお...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「出羽三山」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E5%87%BA%E7%BE%BD%E4%B8%89%E5%B1%B1&oldid=96992092 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

9

2