こかわでら|粉河観音宗

粉河寺和歌山県 粉河駅

8:00~17:00

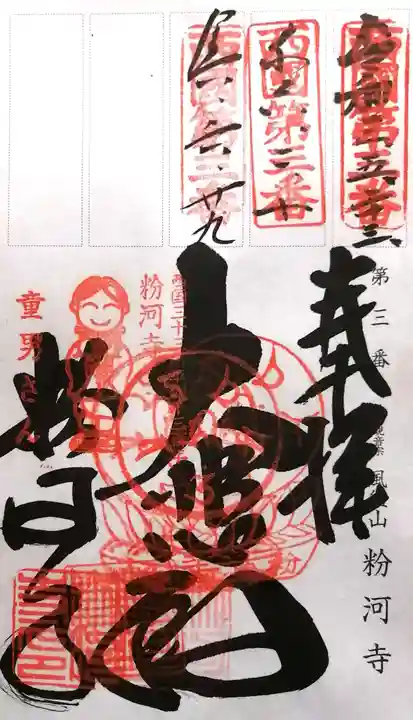

| 御朱印 | 真ん中に大悲殿、左下に粉河寺と書かれ、右上に西国第三番の印、真ん中に梵字の印、左上に童男さんの印、左下に粉河寺の印が押されています。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | |||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | 駐車場100台あり |

和歌山県の寺院/博物館巡りの5箇所目は、和歌山市から紀の川市へ移動して風猛山 粉河寺です。西国三十三所観音霊場 第3番札所。

今回の寺院/博物館巡りの最後となります。

粉河観音宗 総本山で、本尊は秘仏・千手観音。

この秘仏本尊・千手観音は絶対秘仏で、過去に1度も開帳されておりません。(本当にあるの?と疑いたくなります。(笑))

前回訪れたのは今年の2月10日ですので4ヶ月振り。(投稿済みですので宜しかったら見てやって下さい。)

多くの方の投稿により縁起・歴史等は投稿済みですので割愛します。

いつも通りに山門横を抜けて、駐車場(500円)に駐車させて頂きました。

土曜日でしたが16時を少し回っていましたので参拝者は私一人、空いていて良いです。

それからいつも通りに手水で身を清めて、本堂へ行って手を合わせて、御朱印を頂いてから拝観料400円を納めて内陣拝観しました。閉扉された本尊厨子の両側に祀られている二十八部衆と風神雷神(計30躯)は格好いい。併せて左甚五郎作と伝わる「野荒しの虎」も。内陣拝観を終えて下山しました。

今回は、高野山霊宝館→壇上伽藍→清浄心院→紀三井寺→和歌山県立博物館→粉河寺と巡りました。日帰りでは結構な強行軍で、急ぎ足になってしまいました。

御朱印(軸装納経帳)

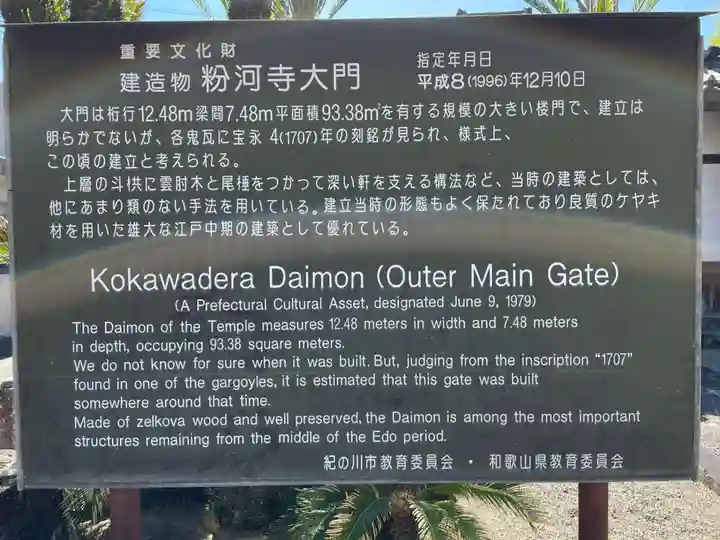

大門(重文)

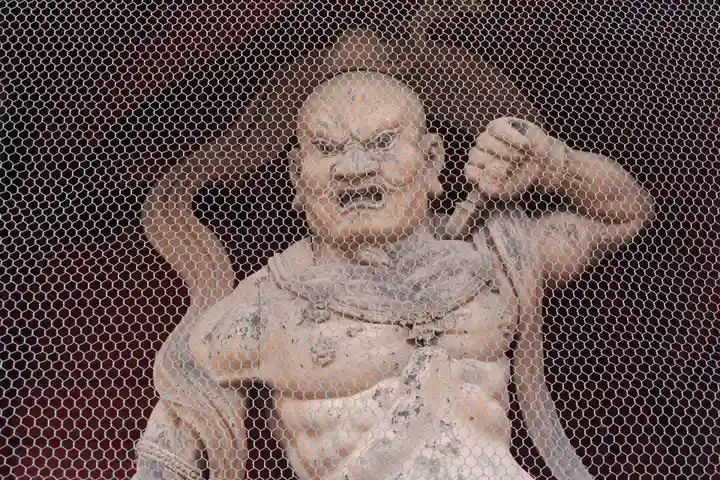

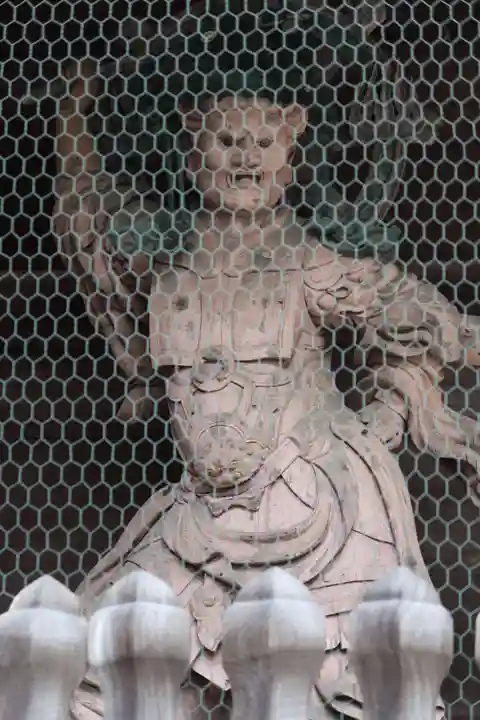

阿形

吽形

善光寺

不動堂

子育地蔵

羅漢堂

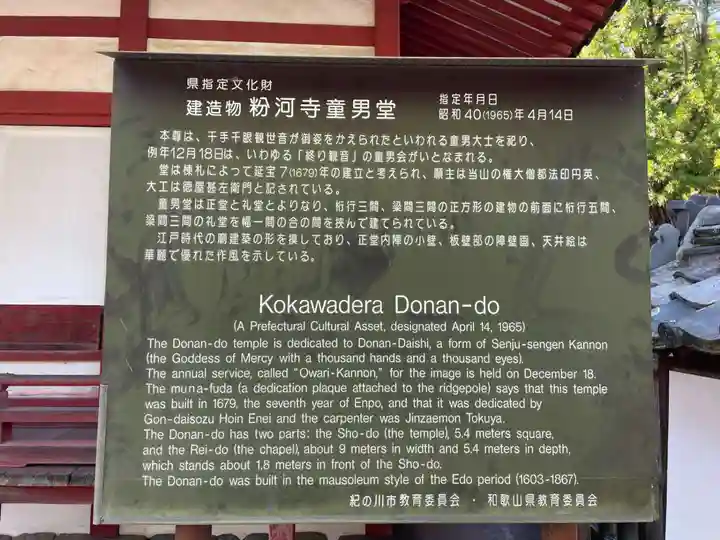

童男堂(県指定文化財)

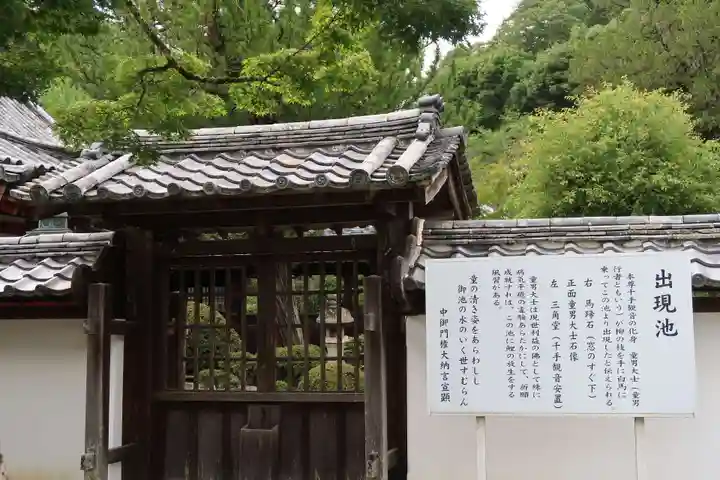

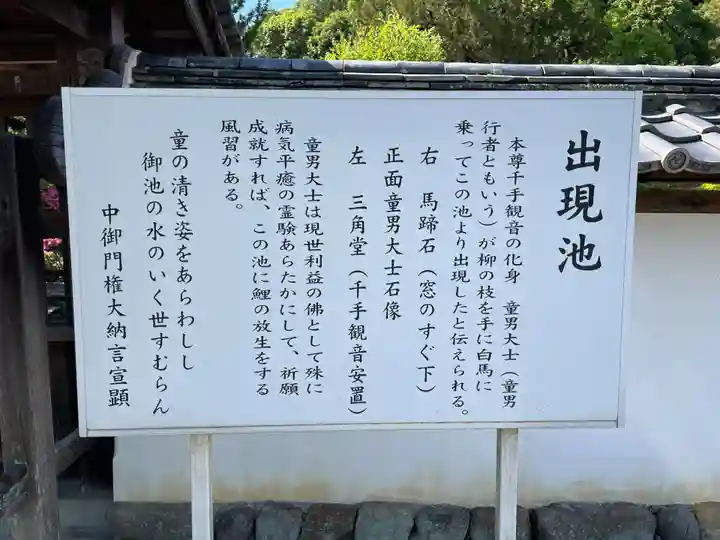

出現池

馬蹄石

童男大士石像

三角堂

念仏堂

露座仏(市指定文化財)

太子堂

手水

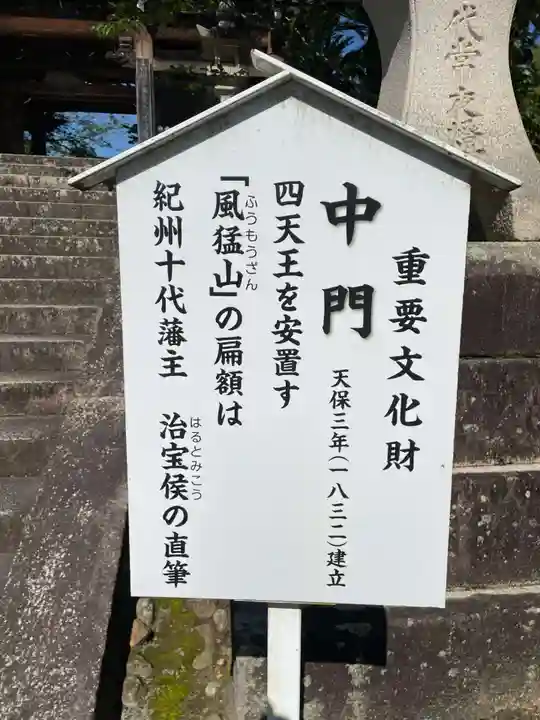

中門(重文)

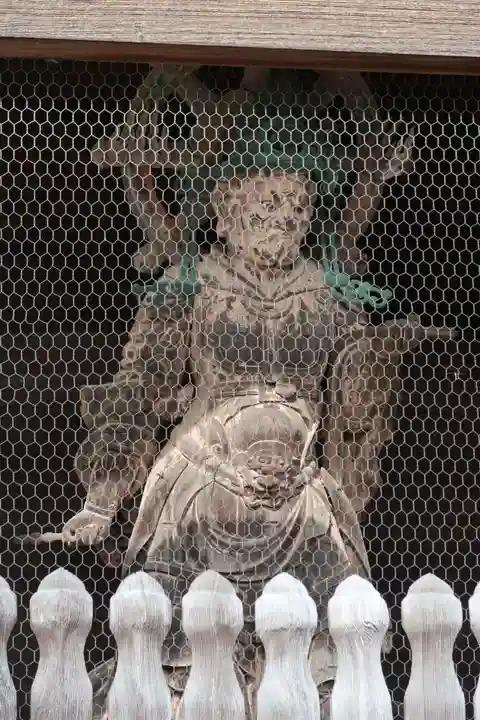

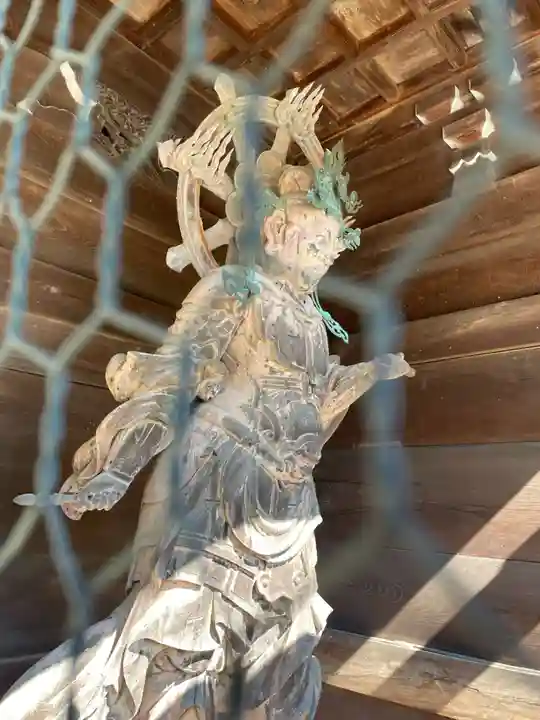

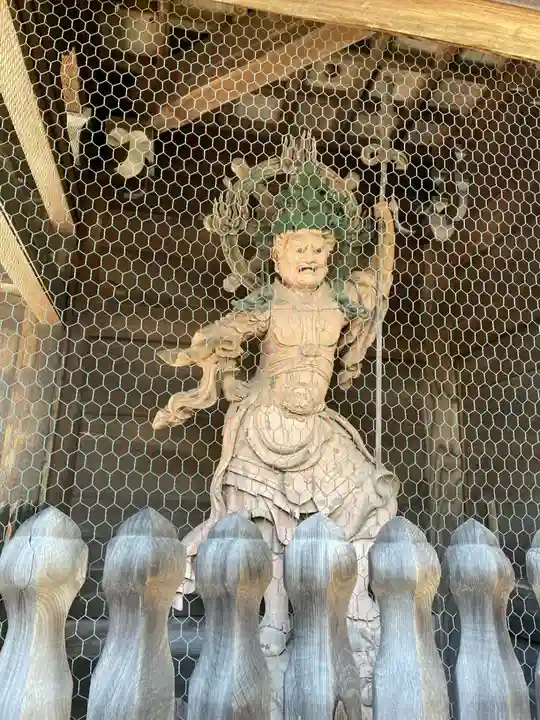

四天王

水向地蔵

丈六堂

粉河寺庭園(国指定名勝)と本堂

本堂(重文)

本堂外陣

六角堂

鐘楼とクスノキ

千手堂(重文)

西国三十三所巡りも 和歌山は最後になりました。和歌の浦から車を飛ばして 閉門1時間前には間に合いました。今日はスタートが遅かったと反省です。

こちらも立派な寺院です。

まずは朱色の大門(仁王門)が迎えてくれます。驚くべきは 境内に中門(仁王門)もあり こちらもとても立派だったことです。中門は少し小さかったりするのですが 粉河寺では中門の方が荘厳なイメージでした。

大門の外にも地蔵堂などがあり これは伽藍がすごいことになってる と思いました。

大門をくぐるとさっそく不動堂 川沿いに建物が並び 羅漢堂 本坊 童男堂 念仏堂 太子堂 千手堂と続きます。

立派すぎる中門をくぐると 地蔵堂 丈六堂 六角堂 そして本堂があります。

境内奥には 行者堂 薬師堂もあり じっくり見て回ると 1時間では足りません。

時刻もまあまあ遅かったので 小走りに回りました。

本堂はとても立派で 屋根が特徴的でした。外から見ると 二重屋根のように見えます。

本堂に入ると 奉納された扁額や千社札が目を引きます。

柱の彫刻が花なのですが これがとても見事で 重なり部分も素晴らしく どうやって彫るのかと思いました。そうとう技術をもった方が彫られたのでしょうね。

建物は多すぎるので あとは写真をご覧ください。

山号は風猛山 宗旨宗派は天台宗系粉河観音宗 寺格は総本山 ご本尊は千手千眼観音菩薩 創建年は伝・宝亀元年(770年) 開基は伝・大伴孔子古です。

由緒については 草創の縁起は『粉河寺縁起絵巻』(国宝)に伝えられている。

「粉河寺縁起」には2つの説話が語られている。

1つ目の話は粉河寺の草創と千手観音の由来に関するものである。

紀伊国の猟師・大伴孔子古は宝亀元年(770年)のある日 山中に不思議な光を発する場所を見つけて そこに小さな庵を営んだ。

これが粉河寺の始まりという。

その後のある日 孔子古の家に一人の童子(童男行者)が訪ねて来て 一晩泊めてくれと言う。

童子は宿を借りたお礼にと言って 7日かけて千手観音の像を刻んだ。

8日目の朝 孔子古が見てみると童子の姿はなく 金色の千手観音の像だけがあった。

孔子古は殺生をやめて観音を信仰するようになったとのことである。

2つ目の話は千手観音の霊験説話である。

河内国の長者・佐太夫の娘は重い病で明日をも知れぬ命であった。

そこへどこからともなく現れた童行者が千手千眼陀羅尼を称えて祈祷したところ 娘の病は全快した。

喜んだ長者がお礼にと言って財宝を差し出すが童行者は受け取らず 娘の提鞘(小太刀)と緋の袴だけを受け取り 「私は紀伊国那賀郡におります」と言って立ち去った。

長者一家が那賀郡を尋ねて行くと 小さな庵に千手観音像が立ち 観音の手には娘の提鞘と緋の袴があった。

長者一家は あの行者が観音の化身であったことを知ってその場で出家し 孔子古とともに粉河寺の繁栄に尽くしたとのことである。

以上の説話がどこまで史実を反映したものかは定かでないが 粉河寺は平安時代には朝廷や貴族の保護を得て栄えたことは確かである。

とありました。

大門(仁王門)

石柱

大門の説明

地蔵堂

善光寺堂

不動堂

境内案内図

子育地蔵

本坊の門

隣の門は開いていました

門の中 境内の様子

童男堂

由緒書

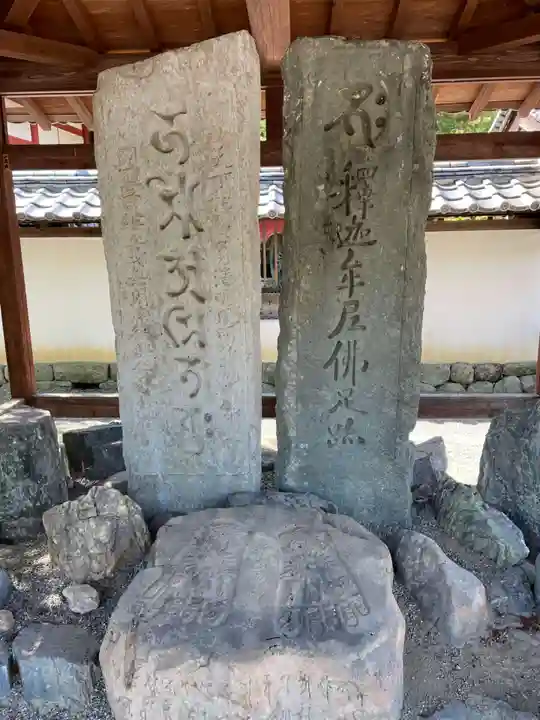

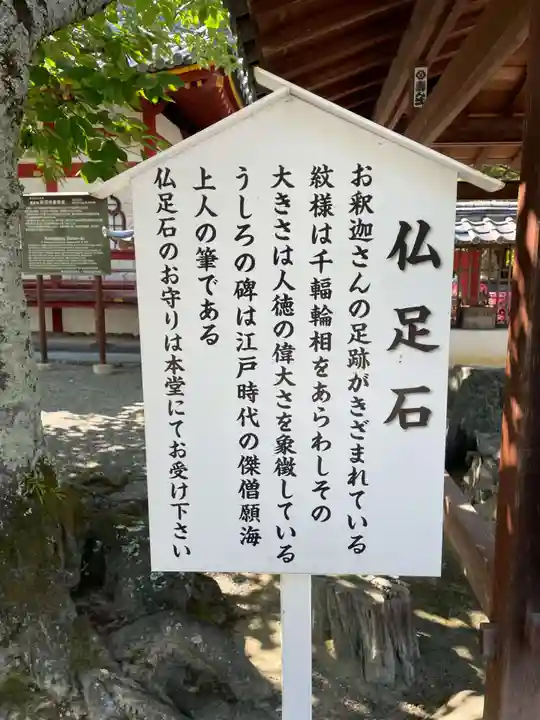

仏足石

説明

出現池

説明

念仏堂

阿弥陀如来坐像

太子堂

大畑才蔵氏碑

放生池

墓碑と石仏の山

土蔵

中の様子

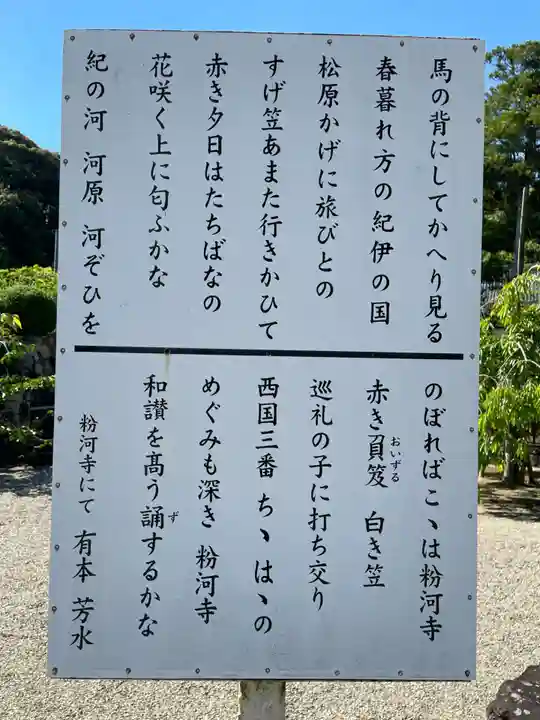

歌碑

写し

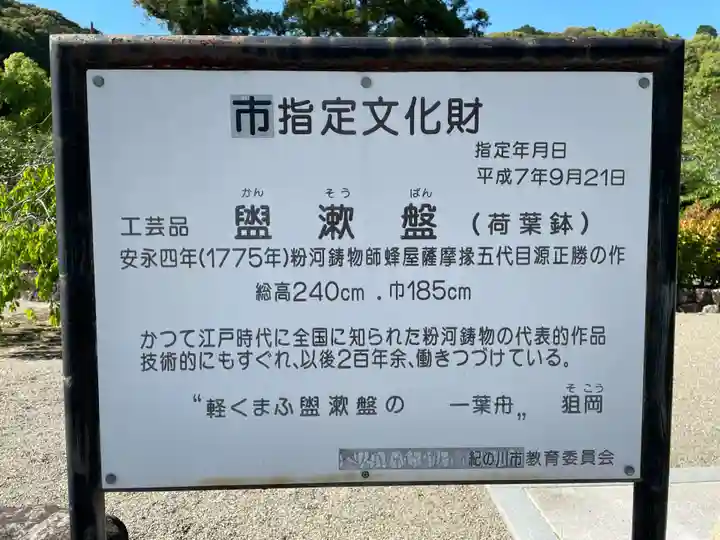

かんそう盤

説明

お休み処 ではありません

身代わり地蔵尊

中門

木組みも扁額も立派

中門には四天王が安置されています

裏側

歌碑

句碑

芭蕉句碑

水向地蔵

丈六堂

内陣

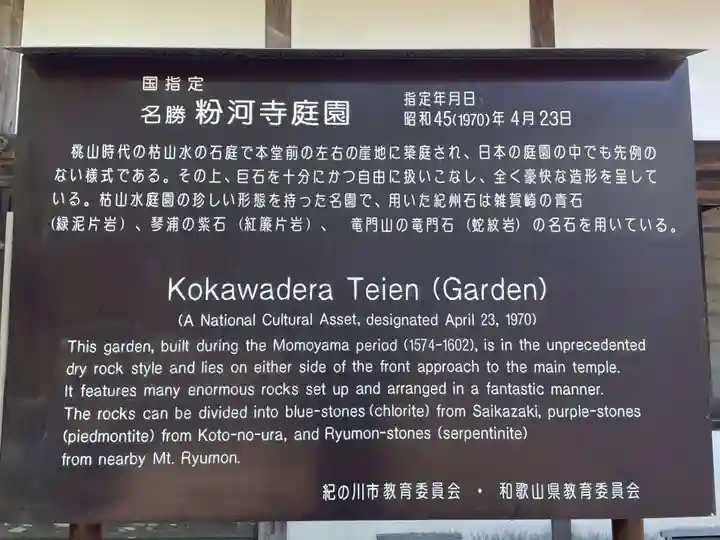

桃山時代の石庭

庭園の説明

本堂に続く石段

本堂

香炉と拝所

鐘と円盤形の仏彫刻

奉納された 様々な扁額

賓頭盧尊者

本堂から境内を見る

柱の彫刻は 立体的な重なりもわかる花

六角堂

湯浅桜

鐘楼

薬師堂

石造地蔵菩薩立像

法華塔

千手堂

行者堂

駐車場前にかかる橋

奈良時代末 宝亀元年(770)の開創。当時、紀伊国那賀郡に住む 猟師大伴孔子古は、いつも幽谷の樹幹に足場を定めて、夜ごと猪や 鹿を狙っていたが、ある晩、光明輝く地を発見、発心してその場所に柴の庵を建てた。草創時この方、粉河寺は多くの人達の信仰をうけて繁栄し、鎌倉時代には七堂伽藍、五百五十ヶ坊、東西南北各々四キロ余の広大な境内地と寺領四万余石を有していたが、天正十三年(1585)豊臣秀吉の兵乱に遭遇し、偉容を誇った堂塔伽藍と多くの寺宝を焼失した。その後、紀州徳川家の庇護と信徒の寄進によって、江戸時代中期から後期に現存の諸堂が完成した。

| 住所 | 和歌山県紀の川市粉河2787 |

|---|---|

| 行き方 | ●電車:JR和歌山線「粉河駅」下車 門前町徒歩15分

|

| 名称 | 粉河寺 |

|---|---|

| 読み方 | こかわでら |

| 参拝時間 | 8:00~17:00 |

| 御朱印 | あり 真ん中に大悲殿、左下に粉河寺と書かれ、右上に西国第三番の印、真ん中に梵字の印、左上に童男さんの印、左下に粉河寺の印が押されています。

|

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0736-73-4830/3255 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.kokawadera.org/ |

| 西国三十三所霊場 |

|---|

| ご本尊 | 千手千眼観世音菩薩 |

|---|---|

| 宗旨・宗派 | 粉河観音宗 |

| 創建時代 | 宝亀元年(770) |

| 開山・開基 | 大伴孔子古 |

| 文化財 | 粉河寺縁起絵巻(国宝)

|

| ご由緒 | 奈良時代末 宝亀元年(770)の開創。当時、紀伊国那賀郡に住む 猟師大伴孔子古は、いつも幽谷の樹幹に足場を定めて、夜ごと猪や 鹿を狙っていたが、ある晩、光明輝く地を発見、発心してその場所に柴の庵を建てた。草創時この方、粉河寺は多くの人達の信仰をうけて繁栄し、鎌倉時代には七堂伽藍、五百五十ヶ坊、東西南北各々四キロ余の広大な境内地と寺領四万余石を有していたが、天正十三年(1585)豊臣秀吉の兵乱に遭遇し、偉容を誇った堂塔伽藍と多くの寺宝を焼失した。その後、紀州徳川家の庇護と信徒の寄進によって、江戸時代中期から後期に現存の諸堂が完成した。 |

| 体験 | 国宝重要文化財札所・七福神巡り |

| Youtube | |

| 概要 | 粉河寺(こかわでら)は、和歌山県紀の川市粉河にある粉河観音宗の総本山の寺院。山号は風猛山(ふうもうざん、かざらぎさん)。本尊は千手千眼観世音菩薩。西国三十三所第3番札所。伝承によれば創建は宝亀元年(770年)、大伴孔子古(おおとものくじこ)によるとされる。 本尊真言:おん ばざら たらま きりく そわか ご詠歌:ちちははの恵みも深き粉河寺 佛の誓ひたのもしの身や |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 粉河寺縁起絵巻 第三段 河内国の長者宅を訪れる童行者(実は千手観音の化身) 粉河寺縁起絵巻 第五段 粉河へ向けて出立の準備をする長者の一族 草創の縁起は『粉河寺縁起絵巻』(国宝)に伝えられている。 「粉河寺縁起」には2つの説話が語られている。1つ目の話は粉河寺の草創と千手観音の由来に関するものである。紀伊国の猟師・大伴孔子古は宝亀元年(770年)のある日、山中に不思議な光を発する場所を見つけて、そこに小さな庵を営んだ。これが粉河寺の始まりという。その後のある日、孔子古の家に一人の童子(童男行者)が訪ねて来て、一晩泊めてくれと言う。童子は宿を借りたお礼にと言って、7日かけて千...Wikipediaで続きを読む |

| アクセス | 交通アクセス[編集] 和歌山線(JR西日本)粉河駅下車徒歩約10分 和歌山バス那賀紀伊粉河線「粉河寺」停留所下車すぐ 京奈和道の紀の川東ICから県道122号を西へ、県道7号に合流する交差点を左折、約500mで大門前 |

| 引用元情報 | 「粉河寺」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E7%B2%89%E6%B2%B3%E5%AF%BA&oldid=98243640 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

32

0