じんめいぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

栃木県のおすすめ2選🎌

おすすめの投稿

新井堂が小さなお堂にも関わらず御朱印があることを知り、こりゃ面白い♪ぜひ受印したいと思い、納経所になってる明林寺を目指しました。

途中、お寺とお堂のちょうど中間くらいの所に神社を発見。調べたところ・・・あぁ神明宮か、あまり代わり映えはしないが一応拝んでこうと立ち寄り(不敬w)

境内はわりと整ってて気持ちの良い神社でした。

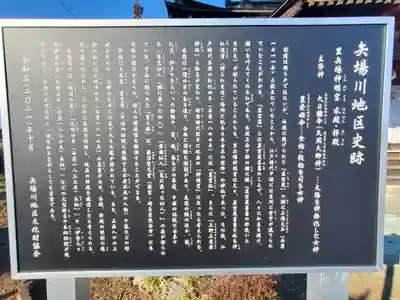

例によってここも矢場川地区文化財協会さんの案内板のお陰で由緒や沿革がわかった☆

・・・が、ネット上で出てきたより古い資料(栃木県神社誌)と比べるとかなり相違がある(^^;

これまで行った所の場合、大抵は案内板の資料とネット上の資料が上手く補完しあうようになってたのですが、ここのはもう異伝と言ってもいいくらい違う・・・どうしよ?( ´・ω・`)

素人では判断付かないので両方併記しました(^^;

おそらくどっちも間違っておらず、この神社の歴史を別の面から捉えてるんだと思う。

神仏習合時代に虚空蔵菩薩を祀っていた場合、神道側の祭神が不明だと、明治の神仏分離時に天御中主神などに変えられた例が多いのですが、ここは古くから天照大御神も祀っていたのが明白だったので神明宮を名乗れたんでしょうね。

・・・しかし、できれば神明宮でも星宮神社でもなく、上野三光森神社の時に社名固定してくれれば個性的で良かったのにw

もっと読む歴史

【神社案内板より】

創建はあきらかではないが、社殿に掲げられた「虚空蔵」の額に、正徳元年(1711年)と刻まれていることから、当初に堂宇が建てられていたことがわかる。

「虚空蔵」とは虚空蔵菩薩のことで、人々に知恵を授け願いを叶えてくれる仏である。

本殿正面下部の縁に鰻(虚空蔵菩薩の使いとされる)が彫られていることからも、里矢場神明宮はもともと虚空蔵菩薩を祀る神仏混淆(神と仏を同じ場所に祀る日本古来の信仰)の神社であった。

その後、江戸時代末期の弘化四年(1847年)には「星宮社」、さらに「上野三光森神社」と社名が変わり、明治時代後半に現在の「神明宮」になったと考えられる。

【別伝 栃木県神社誌より】

伊勢神宮領の梁田御厨に創建された神明社の一つで、弘治二(一五五六)年七月五日の創立という。

明治初年、村社に列せられ、同三九年、神饌幣帛料供進社に指定された。

平成九年には幣殿・拝殿・本殿覆屋の屋根の葺き替えを行なった。

境内社に浅間神社・熊野神社・鹿島宮・稲荷神社・八坂神社・三峯神社・菅原神社がある。

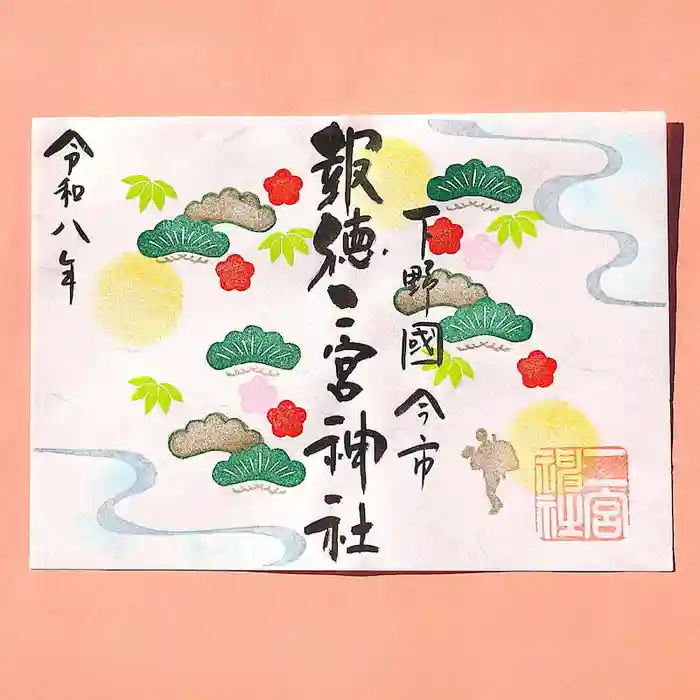

写真

神明宮(里矢場町)の情報

| 住所 | 栃木県足利市里矢場町2022 |

|---|---|

| 行き方 |

栃木県のおすすめ2選🎌

神明宮(里矢場町)の基本情報

| 名称 | 神明宮(里矢場町) |

|---|---|

| 読み方 | じんめいぐう |

| 通称 | 里矢場神明宮 |

詳細情報

| ご祭神 | 《主》大日霊女命・豊受姫命 《境内社》浅間神社・熊野神社・鹿島宮・菅原神社・稲荷神社・八坂神社・三峯神社 |

|---|---|

| 創建時代 | 不詳 別伝によると弘治二年(1556年) |

| 創始者 | 不詳 |

| 本殿 | (本殿)春日造板葺 (幣殿)切妻造銅板葺 (拝殿)入母屋造銅板葺 |

| ご由緒 | 【神社案内板より】

【別伝 栃木県神社誌より】

|

| ご利益 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

栃木県のおすすめ2選🎌

神明宮(里矢場町)に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ