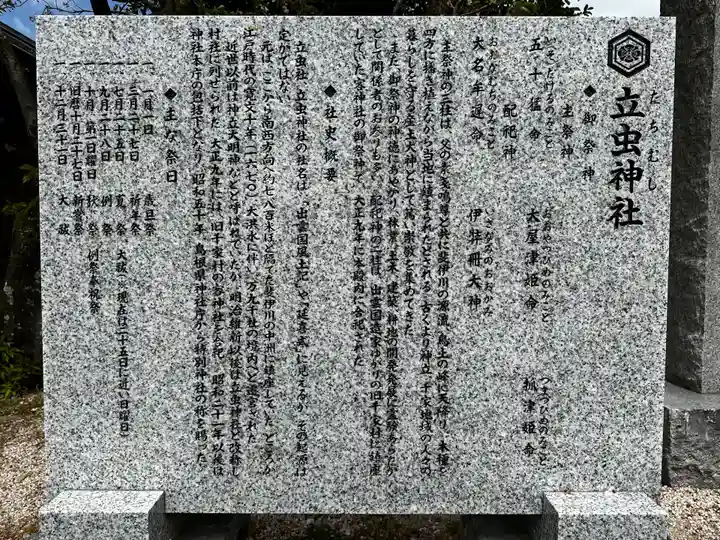

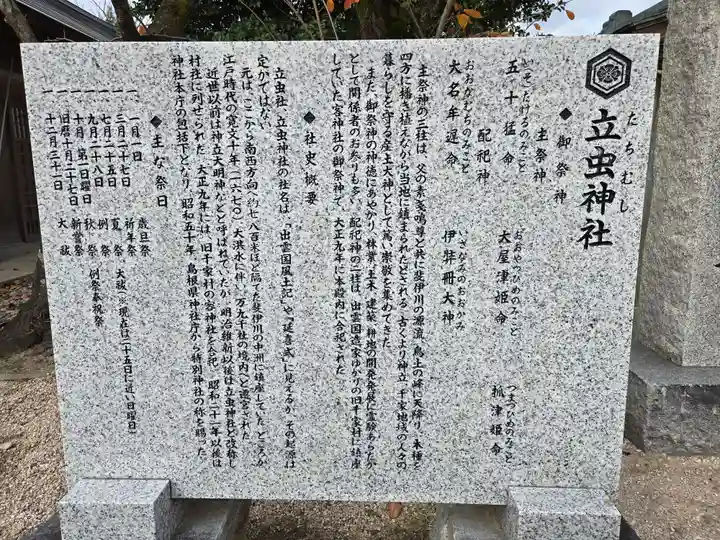

たちむしじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方立虫神社のお参りの記録一覧

1 / 2ページ1〜25件27件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

マー坊

2024年10月30日(水)69投稿

神祇伯

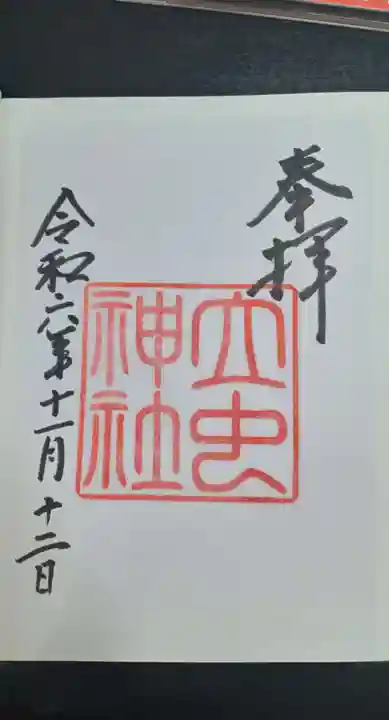

2023年11月29日(水)1735投稿

達哉

2025年06月14日(土)55投稿

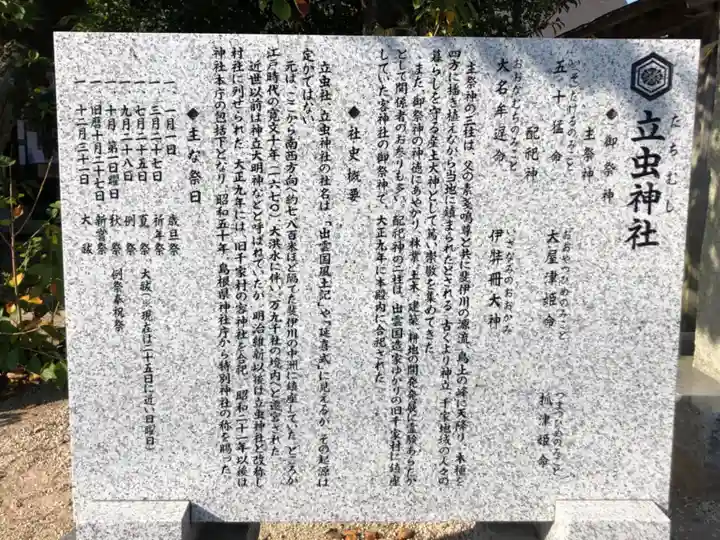

出雲地方に行った祭には、是非行って頂きたい神社は出雲大社さんともう1社あります。

それが、万九千神社さんです。

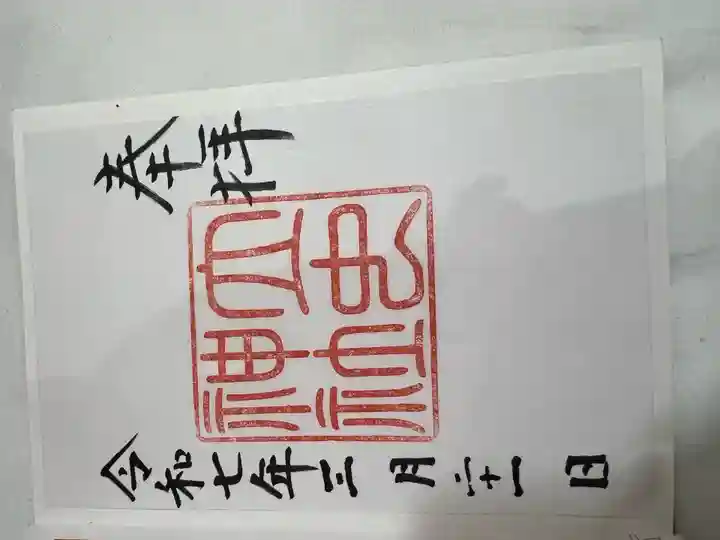

万九千神社さんと立虫神社さんの御社は、同じ境内にあります。

万九千神社さんは、古くより出雲国の神在祭に、全国から参集された八百万神が最後にお立ち寄りになり、神議りと神宴(直会)を催され、同月26日ここからお旅立ちなさると伝えられています。

出雲大社さんにはうさぎさんが沢山いますが、万九千神社さんには、ネズミさんが沢山います。

これは、大国主様の素戔嗚様の試練の時に大国主様をお助けしたのがネズミだったと言う所に由来しているとの事です。

今回の目的はそのネズミさんが見たかったので、参拝させて頂きました。

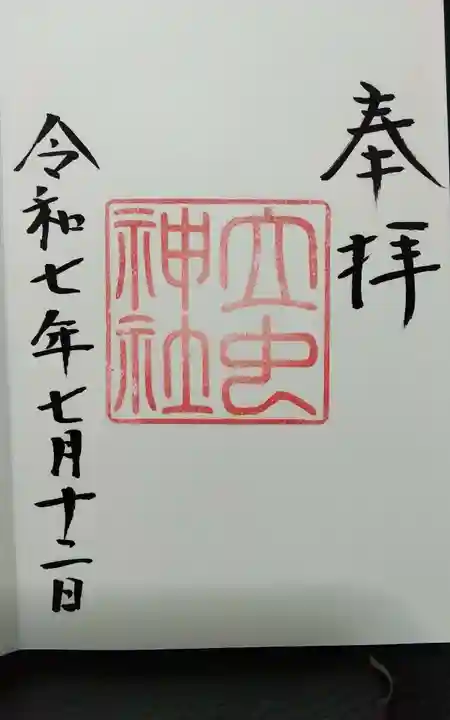

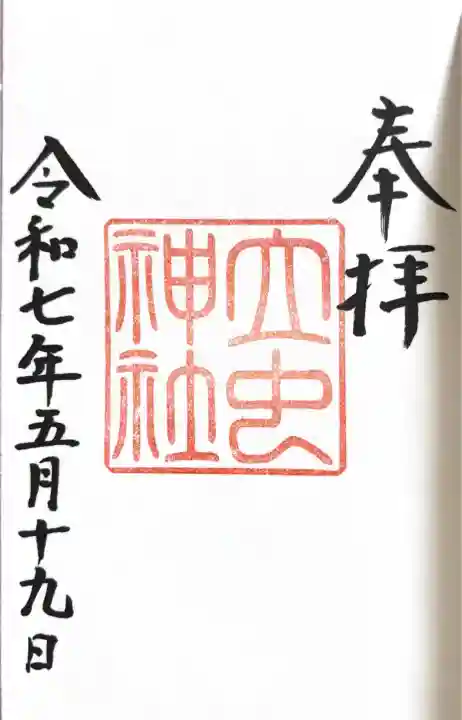

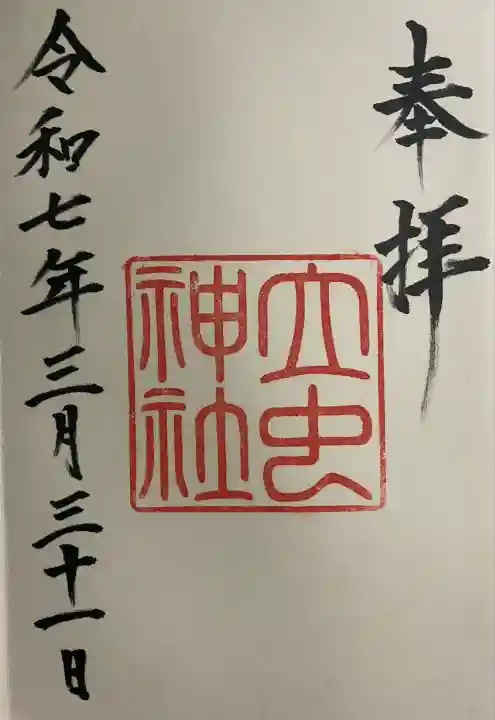

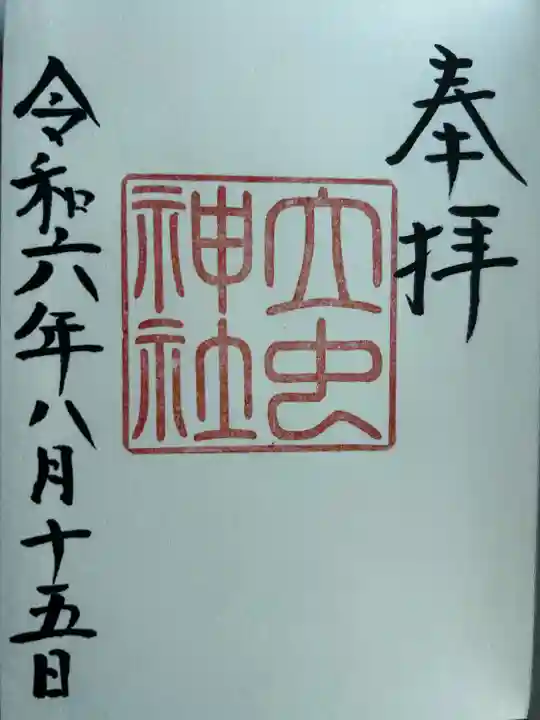

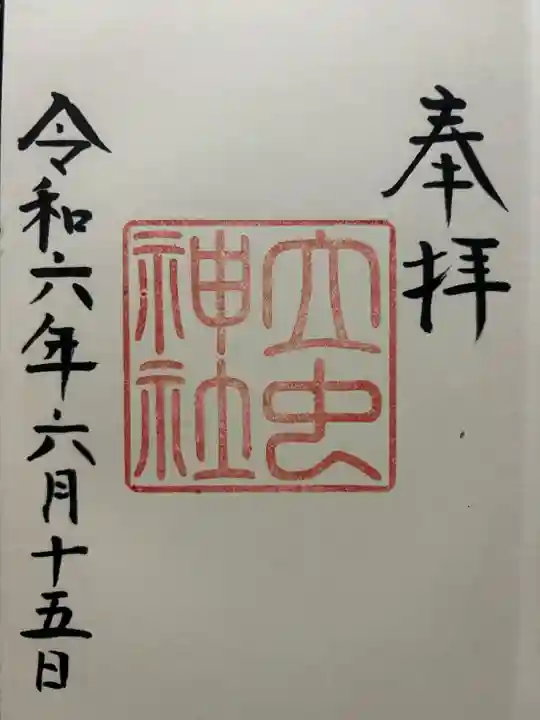

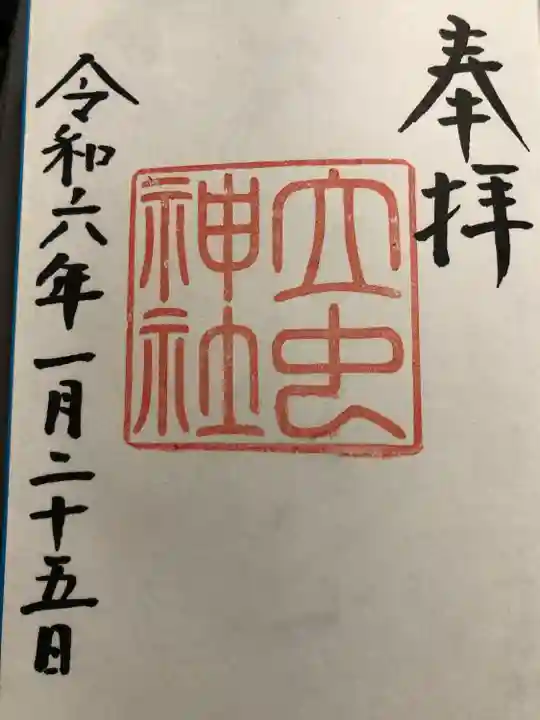

万九千神社さん、立虫神社さん、大国主様の御社を参拝させて頂き、御朱印を頂いてから、神社を後にしました。

もっと読む

サンダー

2022年10月31日(月)2390投稿

シントモコ

2020年11月29日(日)171投稿

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ