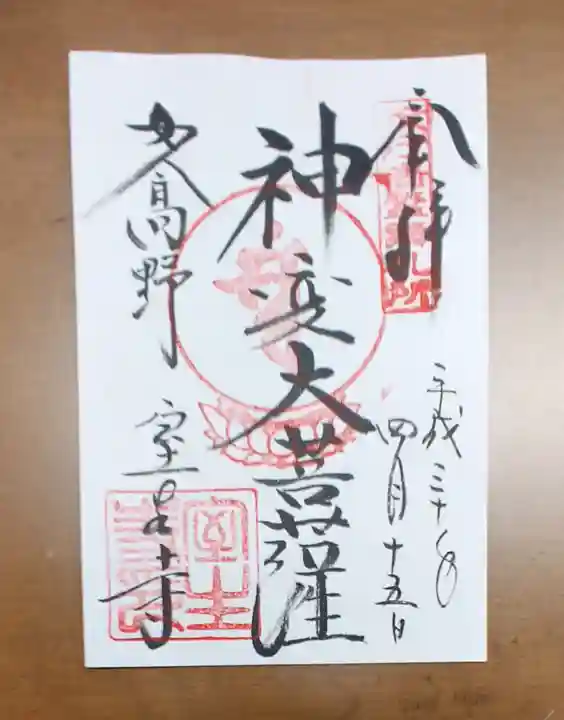

むろうじ|真言宗室生寺派|宀一山

室生寺のお参りの記録一覧(3ページ目)

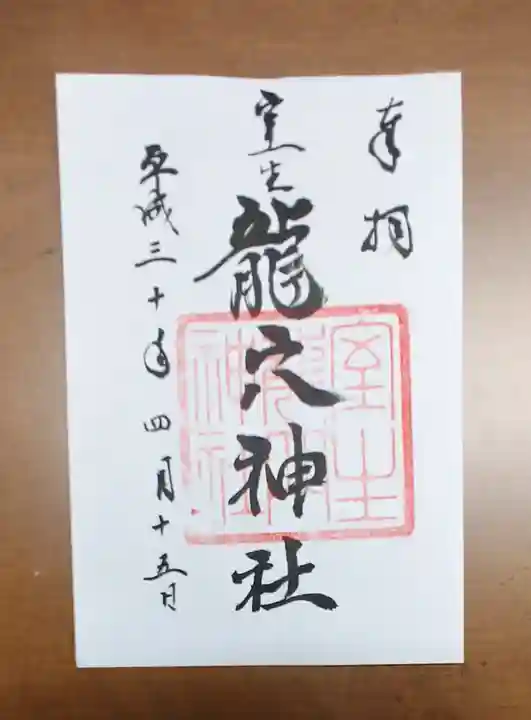

室生寺の創建についてはつまびらかでないが、かっては龍王寺と呼ばれていた時期もあるようですから、龍穴神社との関係性も強いようです。

室生寺の由来を記した「宀一秘記」(宀一は室生の略)には天武天皇の勅願で役行者が開創、後に淳和天皇の命によって空海が再興したとあるが、後世の付記のようである。

しかし、「続日本記」や室生寺に関する現存最古の資料とされる「宀一山分度者奏状」などでは、777年(宝亀八)皇太子の山部親王(桓武天皇)が病に伏した時、浄行僧五人が室生山中で「延寿法」を修し病気が平癒した。

その縁で後に興福寺の大僧都賢景が勅命を受け室生山寺を開山したとあり、これが草創に関する記録と考えられています。

賢景のあとを継いだのが同じ興福寺出身の修円であり、平安時代の始めに室生寺に入山、今に残る五重塔・金堂など伽藍を造営。

江戸時代の1694年(元禄七)五代将軍徳川綱吉の篤い信頼を得ていた真言僧隆光は、永く興福寺の支配下にあった室生寺を興福寺から譲り受け住職に就任するとともに寺を真言宗寺院にしています。

室生寺はまた「女人高野」の美しい響きで親しまれています。

かって高野山で女人禁制であったのに対し、室生寺は女人の参詣を許しました。

1450年(宝徳二)九条家不断光院の尼衆が室生寺を参詣、記録としてはこれが初めての女人参詣であるが、

実際にはそれ以前から行われていたようです。

参詣者の八割が女性ともいわれており、奥の院への急な階段も女性に登りやすい階段となっております。

室生川にかかる上ノ橋(太鼓橋

室生寺の表門に架かる朱塗りの反り橋。

以前の橋は昭和34年(1959)伊勢湾台風により流失、現在の太鼓橋が再建。)

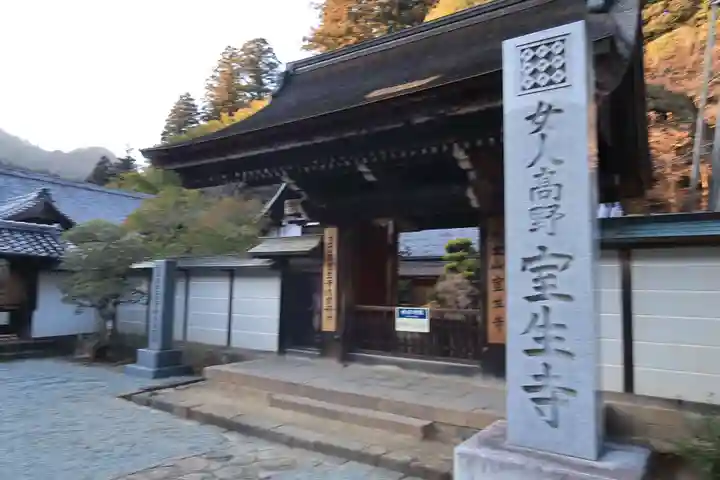

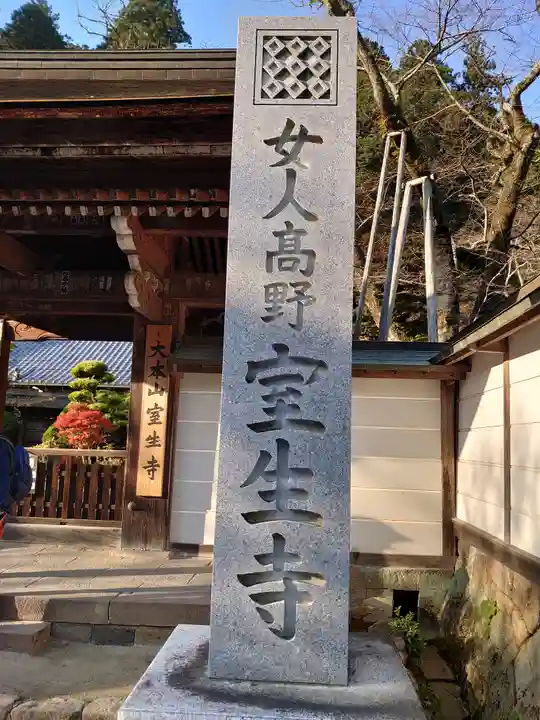

表門と寺号石柱(女人高野室生寺)

寺号石柱に刻まれた九目結紋

これは桂昌院の実家である本庄家の家紋、法隆寺の燈籠や京都善峯寺の屋根瓦にも付けられているようです。

五代将軍綱吉の生母である桂昌院の寄進により堂塔が修繕されたことによるもの。

三宝杉

太鼓橋の上から表門ぬ向かって右側に杉の巨木

仁王門

元禄期の火災で焼失し長くその姿を消していたが、1965年(昭和40)に再建。

赤と青の仁王像も再興、鎌倉時代の古地図には「仁王門」のさらに奥に二天門があったようです。

バン字池と仁王門

大日如来を示す梵字「バン」をかたどっています。

室生弁天社

鎧坂

自然石が積み上げられた階段の様子が、編み上げた鎧のように見えることからこの名が付いたと。

階段脇の石楠花の見頃は4月末から5月初旬とのことです。

軍荼利明王の石仏

密教において宝生如来の教輪転身とされており、様々な災いを取り除いてくれるといわれています。

一般的には腕が八本で表現されることが多いが、この石仏は十本。

天神社拝殿

もとは龍穴神社の遥拝所として建てられたもの。

天神社の小さな祠

弥勒堂

本尊は弥勒菩薩、開祖賢景の弟子で修円ゆかりの堂。

1953年(昭和28)に行われた調査では、本尊厨子の下(屋根裏とも)から3万7000を超える小型の木製宝キョウ印塔が発見された。

これは内部に籾粒を納めていることから籾塔と呼ばれ、庶民が請雨と五穀豊穣を祈願して奉納されたものと。

もとは南向きで、東・南・西の三方の中央に板扉が付いた堂であったが、室町時代に現在のように東向きに改修。

金堂 国宝

9世紀なかばころの創建とされ、五重塔とともに山内で最も古い建物です。

古くは根本堂・薬師堂といったが、江戸時代に室生寺が真言宗になった頃から金堂と呼ばれるように。

前方の礼堂側面と正面に高欄がめぐり、その下が懸造りとなっています。

江戸時代の大改修により屋根は現在のような寄棟造り杮葺きとなり、かっては正面であった入口も礼堂の東西側面に変更されていあます。

伝統的に寺院の主な堂宇は檜でつくられていますが、金堂の用材の殆どは杉とのことです。

金堂の懸造りで増築された部分の屋根の様子と蛙股

金堂の屋根を横から観ると内陣に安置された仏像を拝するためのスペースが追加されていることが良く分かります。

蛙股には薬壷が刻まれているとのことでしたが、確認できませんでした。

室生山八十八ヶ所霊場成満供養塔

奈良から三重県にかけて、百年近く前の昭和の初め頃に始まった札所巡りのようですが、今は忘れさられてこの札所巡りをされる人はいないようです。

今は無くなってしまっている札所もあると想います。

奇特な関心のある方は調べて参拝されるのも冒険心をくすぐるかも。

桂昌院塔

北畠親房之墓

後醍醐天皇側近、南朝を実質的に支配した。

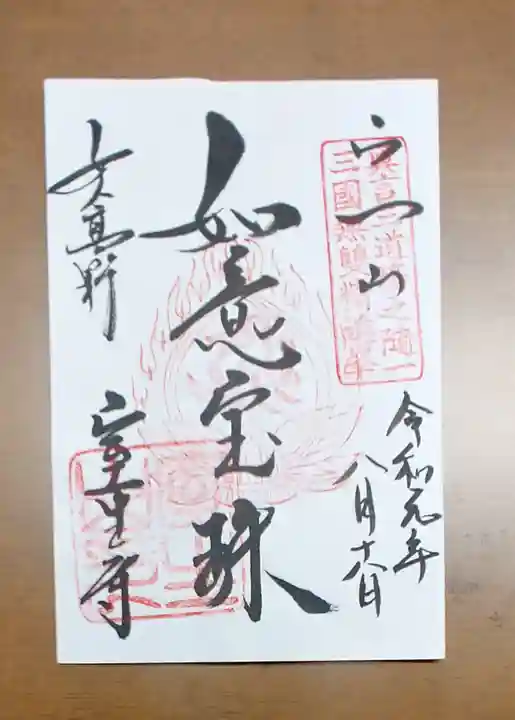

本堂(灌頂堂)国宝

古くは真言堂とも呼ばれ、頭に水をそそぎかける密教の儀式がここで行われる。

伝法灌頂をはじめ結縁灌頂など多くの儀式が行われる。左右に両界曼荼羅を掛ける板壁、中央に大壇・奥に本尊如意輪観音座像を祀る厨子を安置。

1308年(延慶元)の建立。正面に寛政6年(1794)銘の「悉地院」の扁額。

入母屋、檜皮葺きで室生寺最大の堂です。

内・外陣の内部には柱を立てず、内陣は儀式を行うため、扉を閉めると完全な闇になるようになっています。

石楠花献納記念塔

有名な3000株の石楠花も献納されたものなのですね。

織田常真廟(五輪塔)

信長の次男とも三男とも、織田信雄・法名常真、大和宇陀松山藩初代藩主。

修円僧都廟

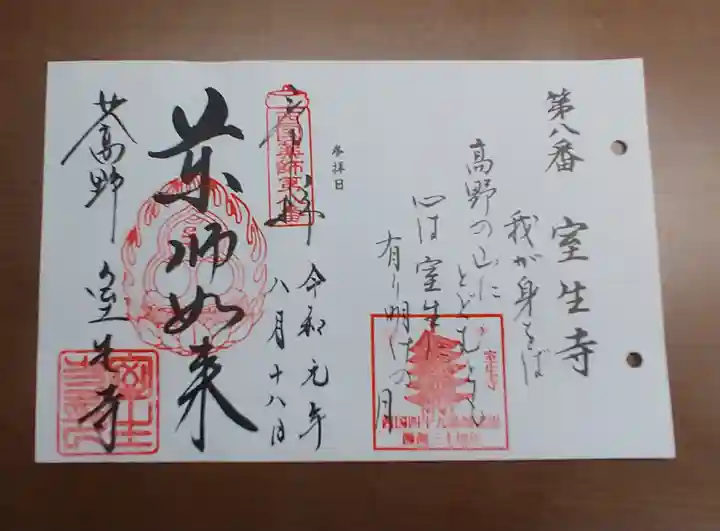

五重塔 国宝

延暦19年(800年)頃の建立。木部五重塔としては法隆寺塔に次ぎ二番目に古く、国宝・重文の木造五重塔で屋外あるものとしては日本最小。

小さいながら自然景観と調和しており、室生寺のシンボルです。

五重塔の相輪

珍しい形式であり、九輪の上の水煙を置く部分に受花つき宝瓶を据え、さらに天蓋と竜車・宝珠をあげている。

宝瓶の中には龍神がいて塔を守っているのだとか。

大杉の根株、

1998年(平成10)、大きく報道された台風により五重塔を損壊した大杉の根が残されています。

五重塔は2000年秋には修復されています。

隆光僧正の墓

奥の院への路傍にひっそりと妙法寺円空尼の墓

暖地性羊歯群落の碑

暖地性羊歯(シダ)分布の北限として天然記念物に指定された群落。

違いがよく分かりません。

無明橋

賽の河原へ続く石段

不動明王石像

室生山八十八ヶ所 一番の碑

奥の院へ続く石段

女性向けに登りやすくなっています。鎌倉時代に献納されたものだそうです。

常燈堂の懸造り

御影堂

大師堂ともいい毎月21日に開扉されるそうです。

屋根に厚い板を二段に葺いた宝形造りの簡素な建物である。

屋根の頂上に石造りの露盤と宝珠をのせる。

近世に屋根を檜皮葺きとし正面に向拝を付けるなど改修が加えられたが、1975年(昭和50)からの解体修理で創建当初の姿に戻されています。

この御影堂は、真言宗寺院に多い大師堂とは異なり、弘法大師が住んでいたと云われる高野山御影堂形式を伝える唯一の建物といわれています。

諸仏出現岩と七重石塔

室生火山帯の活動で噴出した溶岩が凝縮したもので、その岩相が多くの仏の出現された姿を思わせることからこの名があります。

岩上に七重石塔が祀られ禁足地となっています。

常燈堂

回縁からは室生の里の様子が垣間見れます。

護摩堂

本坊と慶雲殿

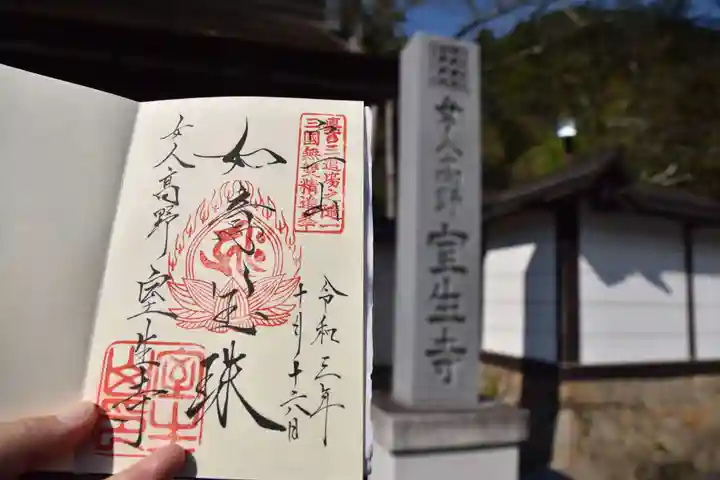

女人高野山(๑́•ㅅ•๑̀)!

天気に恵まれました

国宝の五重塔も素晴らしいです

何より仏様の端正な美しさに感動しました

奥の院の700段の階段は大変でした(--;)

五重塔!

五重塔の二枚目!

金堂

奥の院までの階段

奥の院

金堂

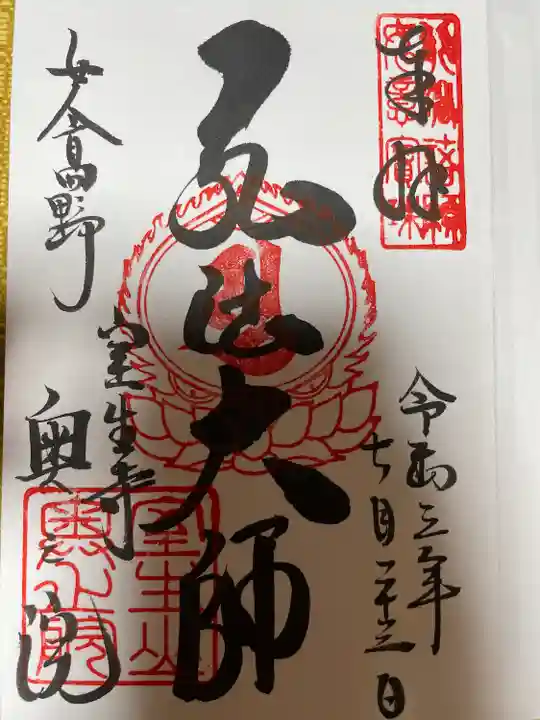

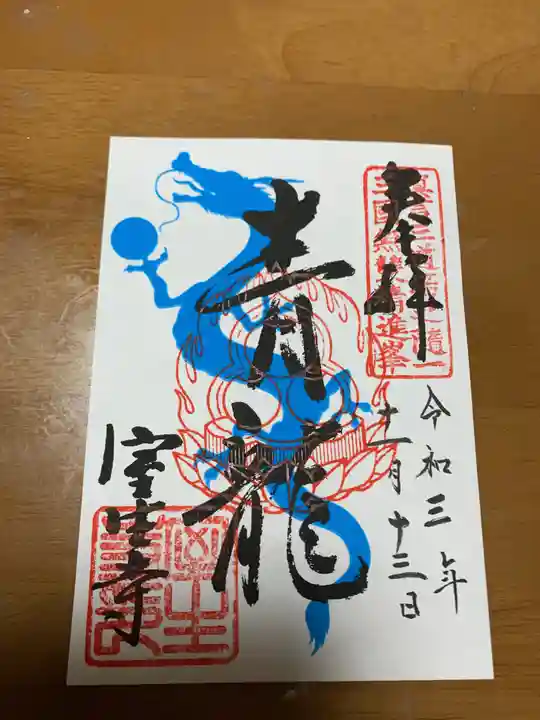

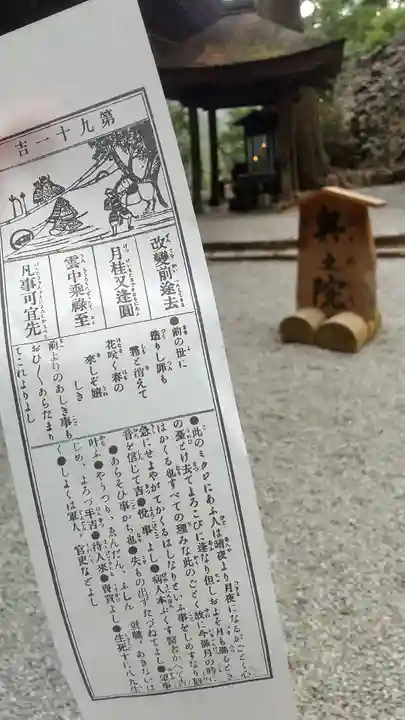

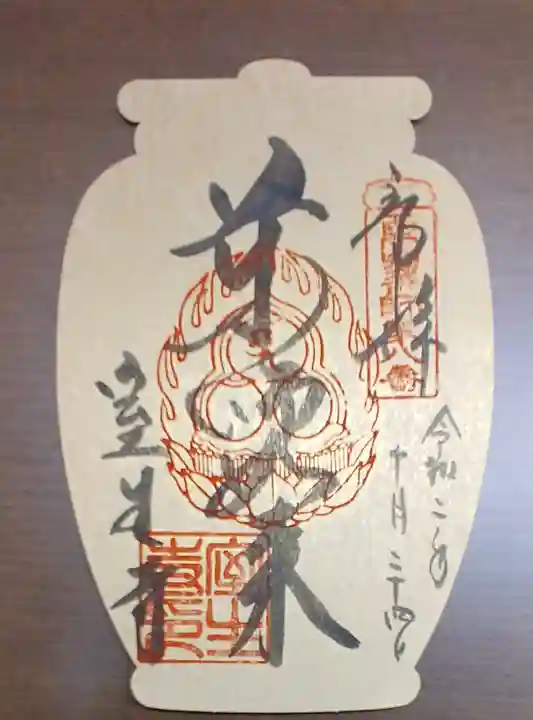

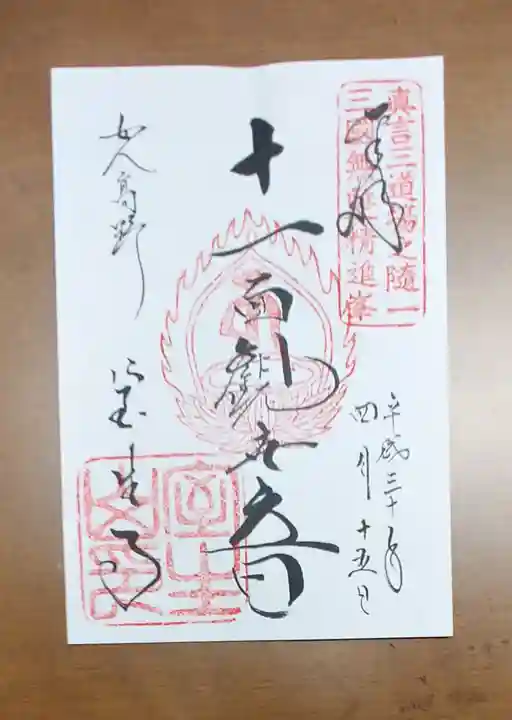

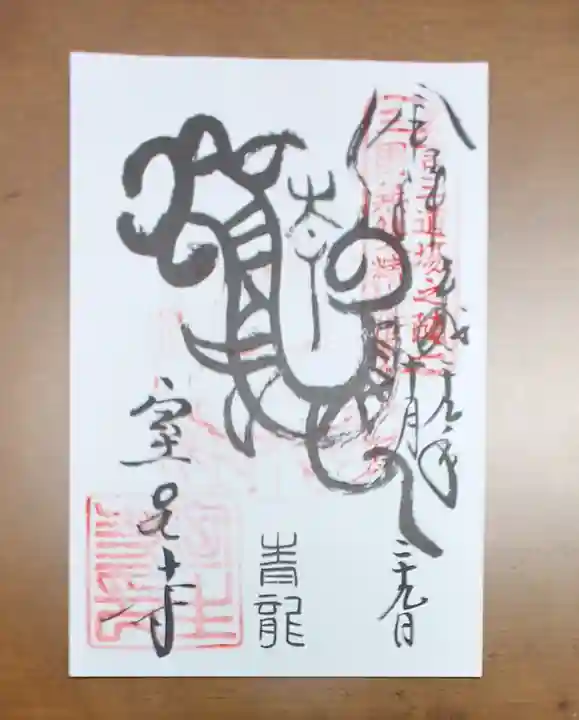

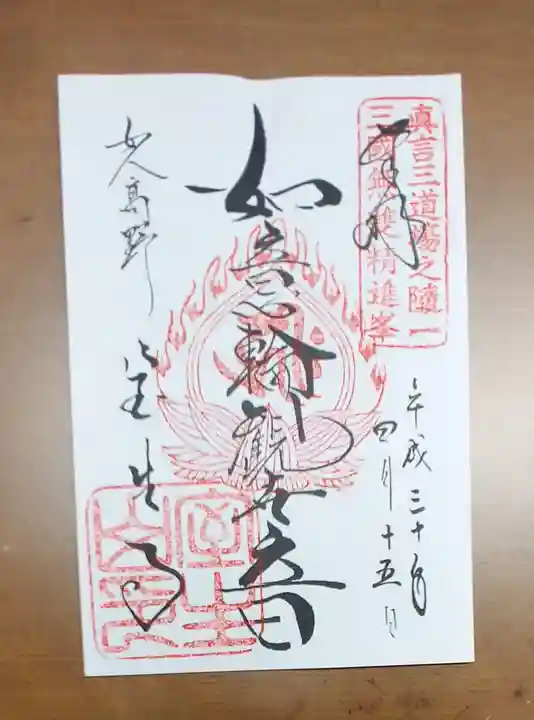

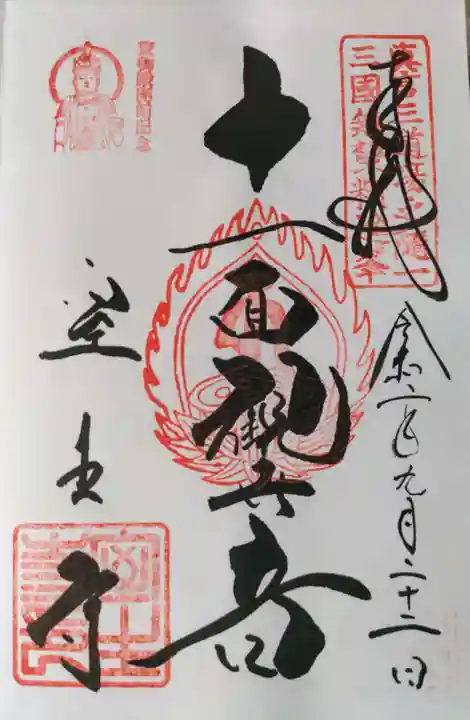

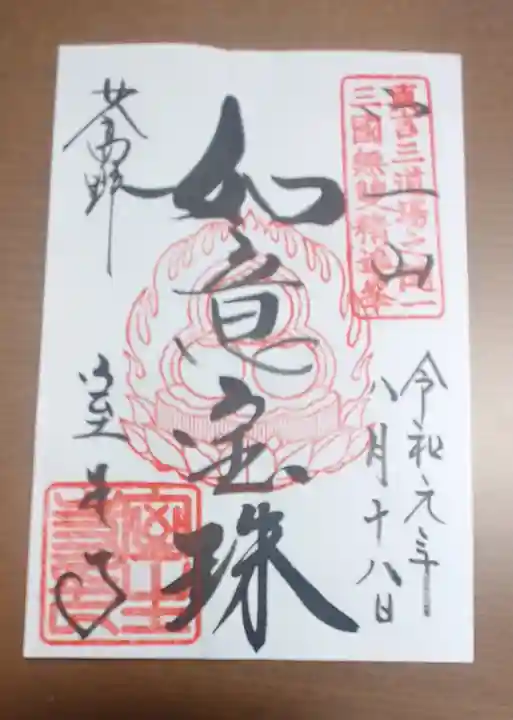

役行者の御朱印!

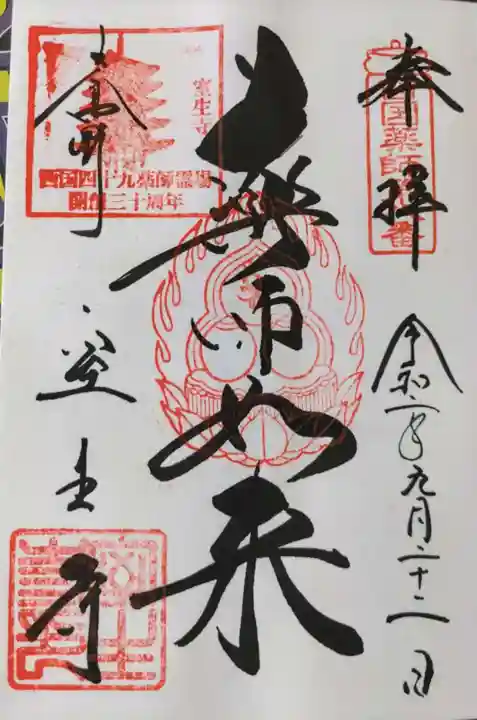

室生寺に参拝しました。混雑もなく充分安全だろうと。歴史を感じさせる森の中の佇まいに心洗われます。五重塔までは良かったのですが、奥之院までが、急で幅が狭い石段で大変でした。けれど景色もきれいで行った甲斐がありました。

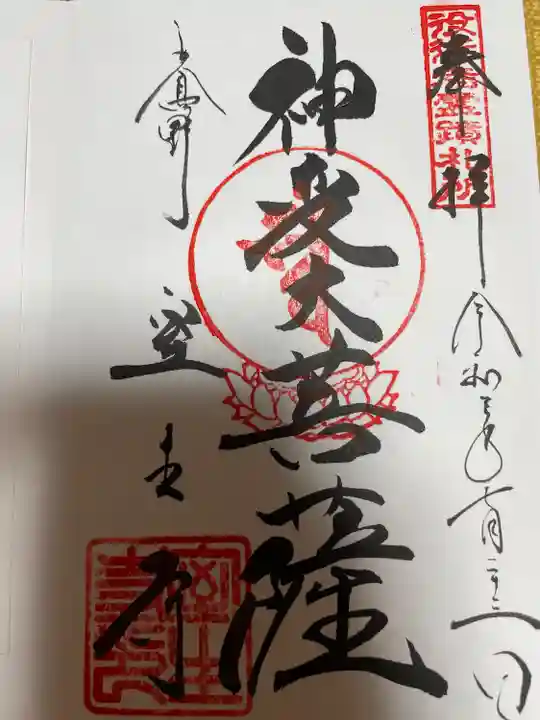

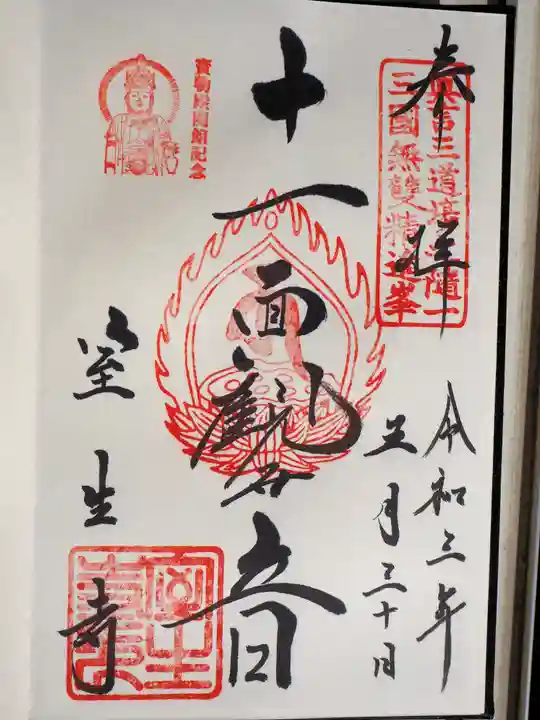

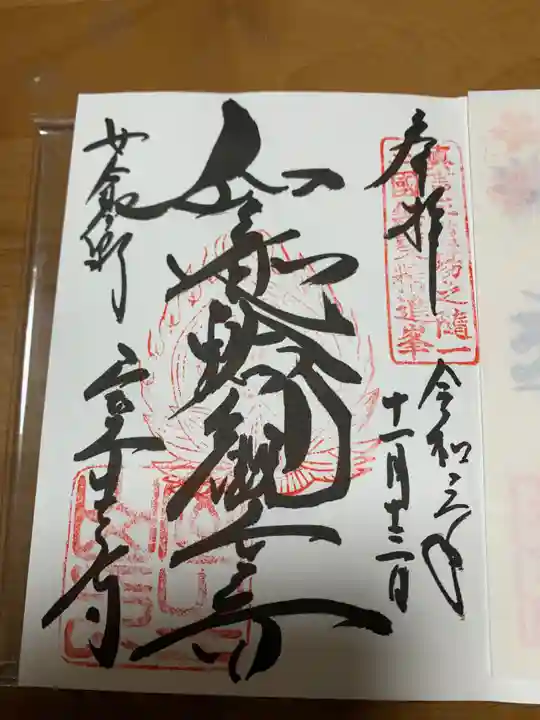

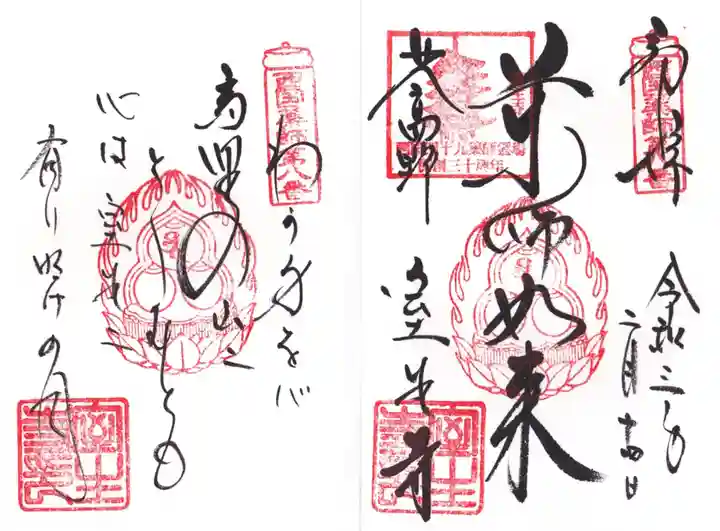

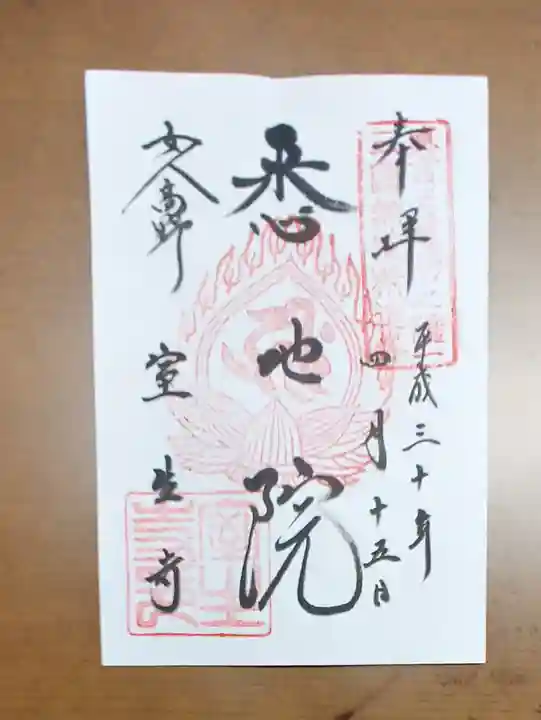

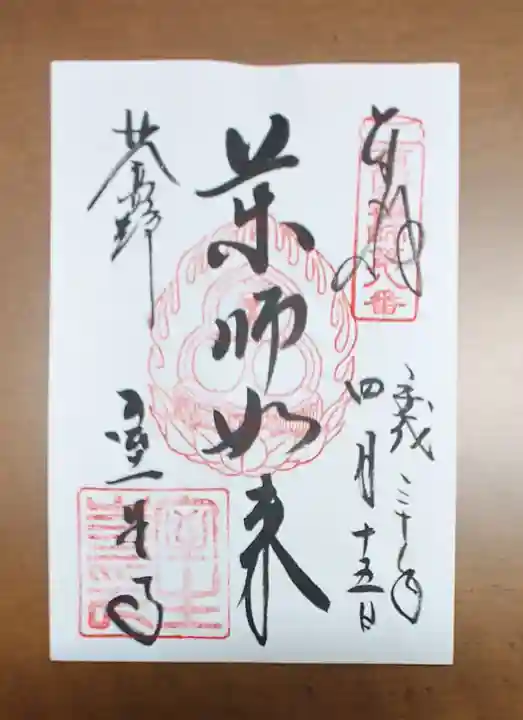

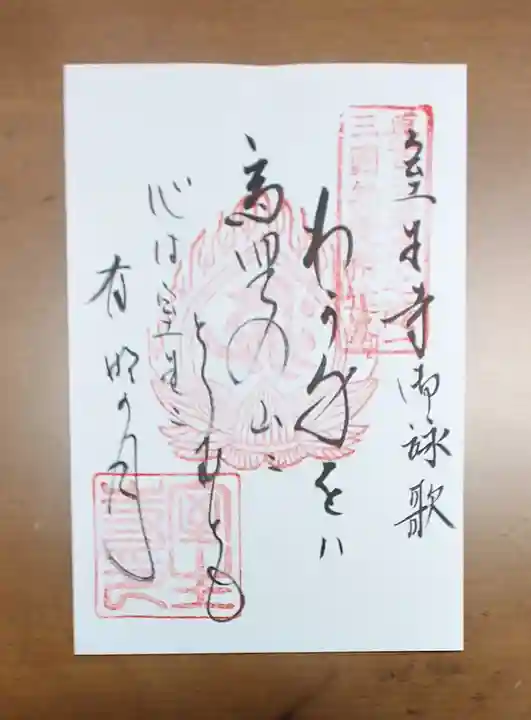

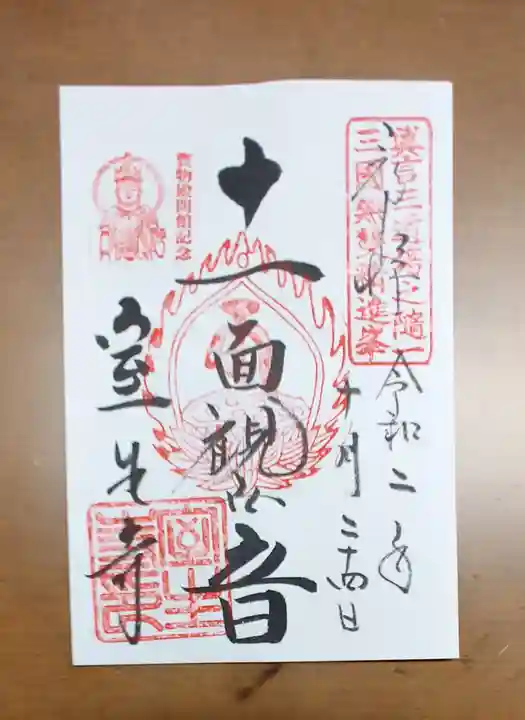

仁王門での御朱印です。十一面観音さまです。

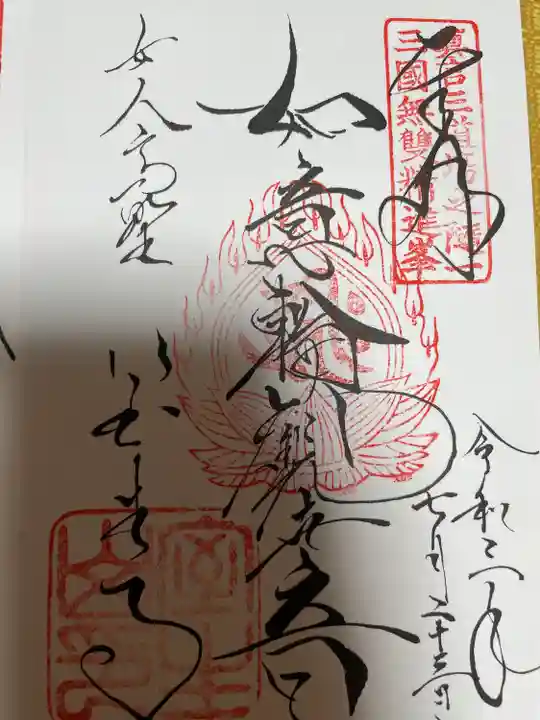

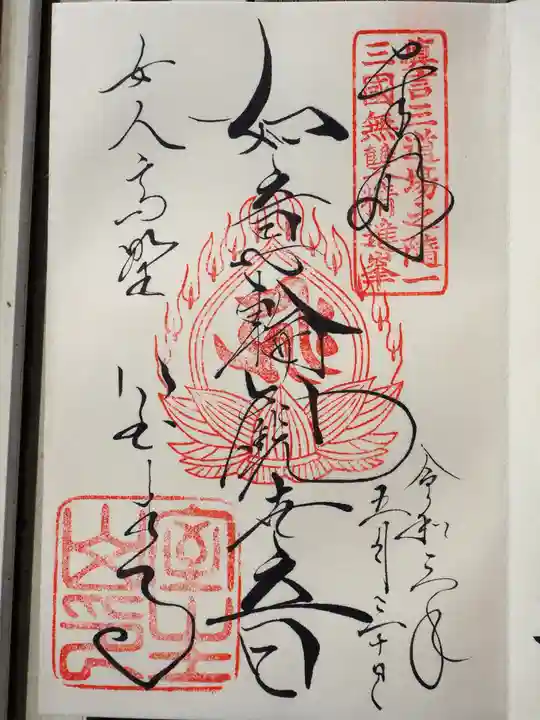

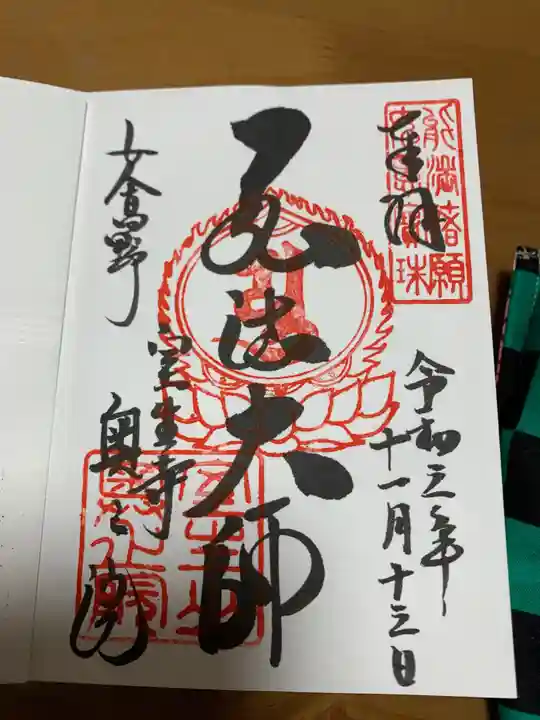

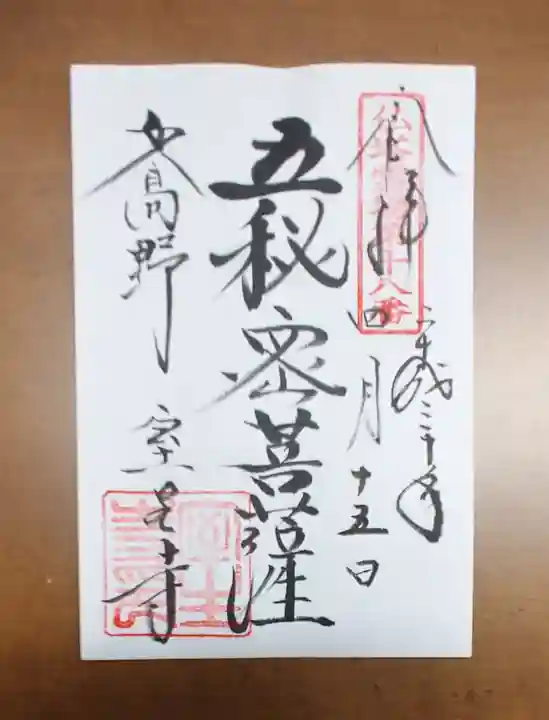

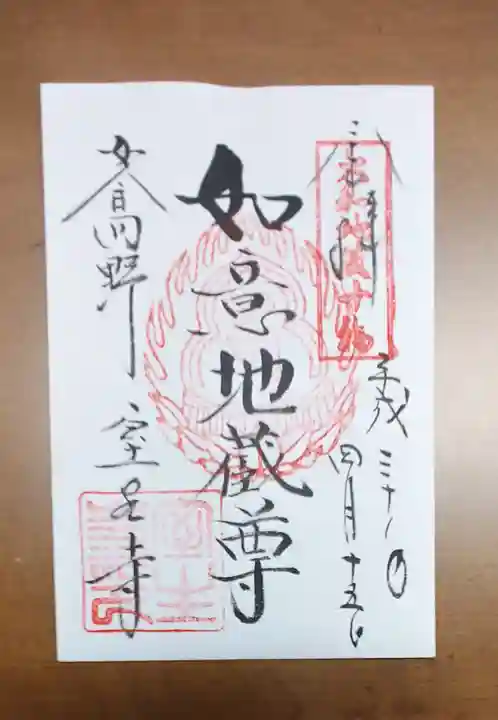

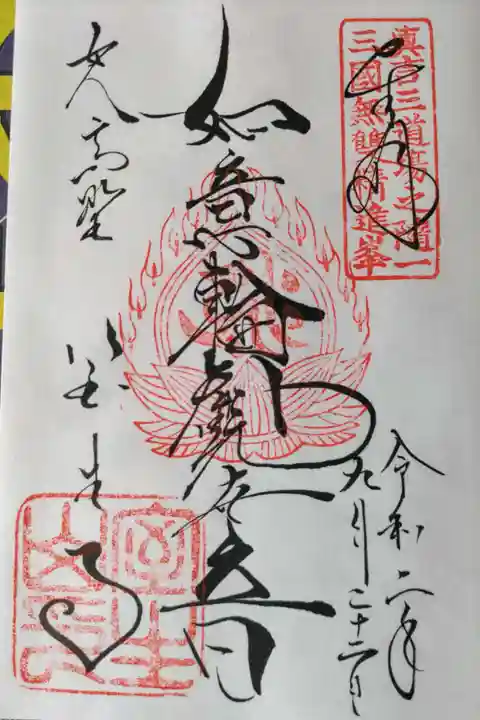

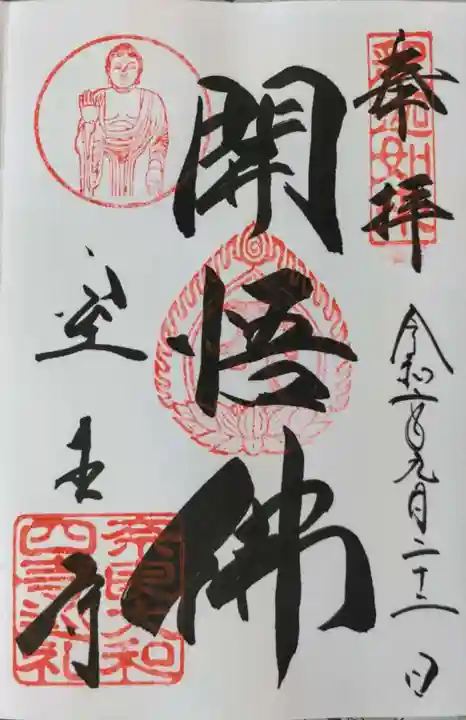

灌頂堂で頂戴しました。如意輪観音さまです。

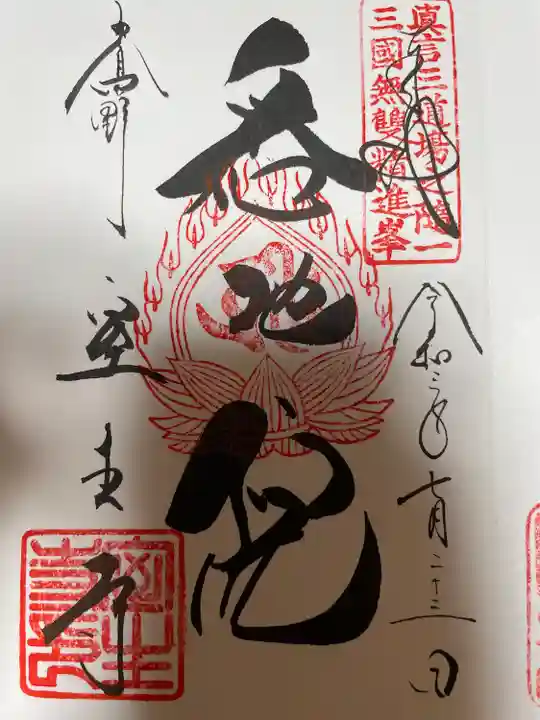

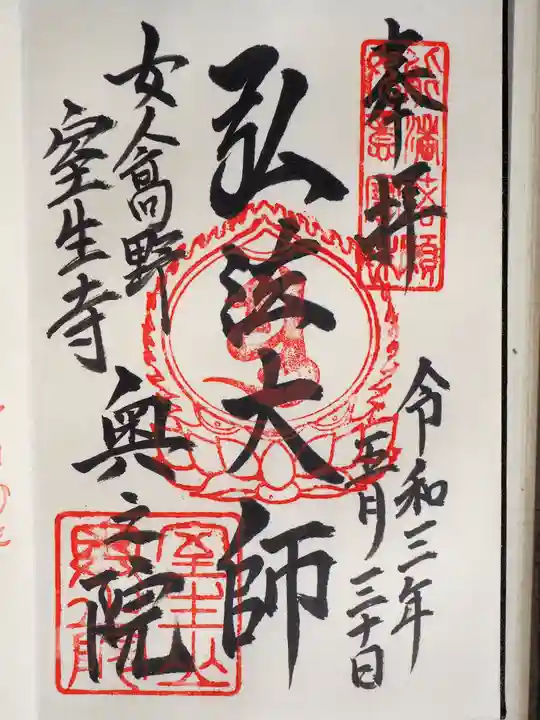

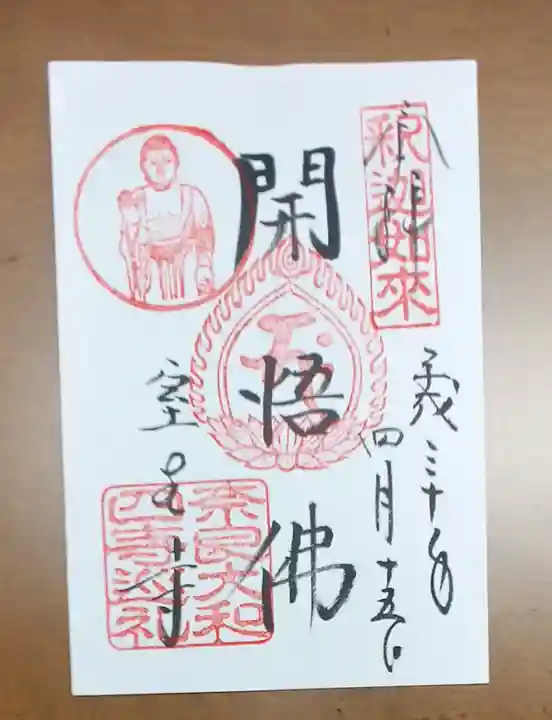

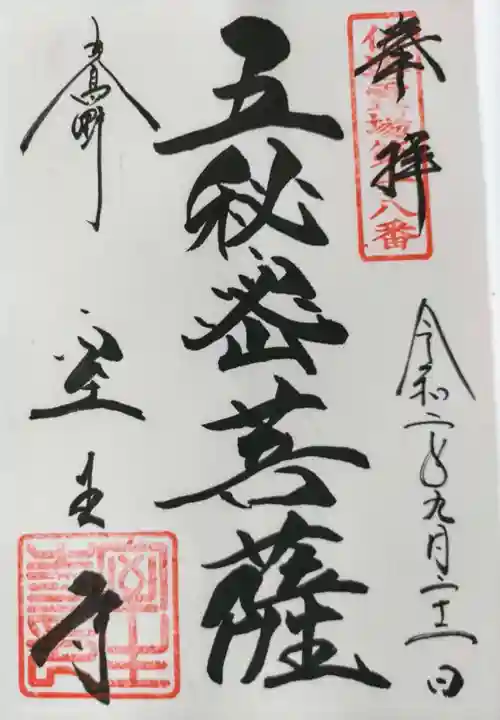

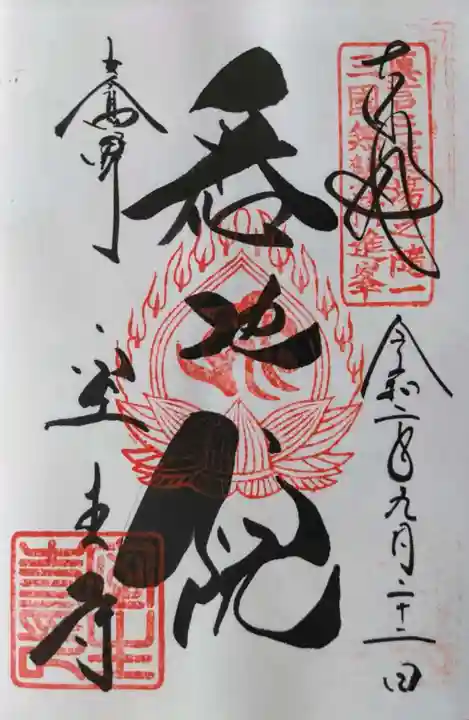

奥之院、弘法大師様御朱印です。

太鼓橋まえ。さあここから室生寺に入ります。

橋の上から。

表書院まえです。

仁王門。青と赤の仁王様がおられました。

木漏れ日の鎧坂です。絵になります。

金堂です。国宝です。

灌頂堂と奥に五重塔です。こちらも国宝。新緑に映えます。

そして奥之院への石段、だんだん急になり、石段の幅も狭くなって、苦行の気分。

奥之院、常燈堂。まわりが座れるようになっていて、御朱印頂く間にホッと一息。

おまけ。太鼓橋前でとろろそばランチ。

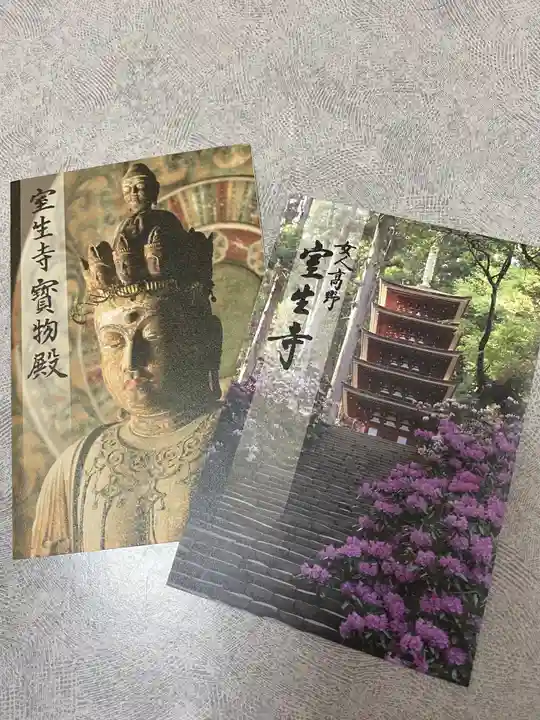

奈良県宇陀市にある真言宗室生寺派の大本山の寺院。

都から遠く離れた所に立っており、独自の仏教文化が育まれているように感じました。

本堂(灌頂堂):国宝、1308年に建立

五重塔:国宝、法隆寺に次ぐ古塔

金堂:国宝

弥勒堂:重要文化財

仁王門

奈良県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

28

0