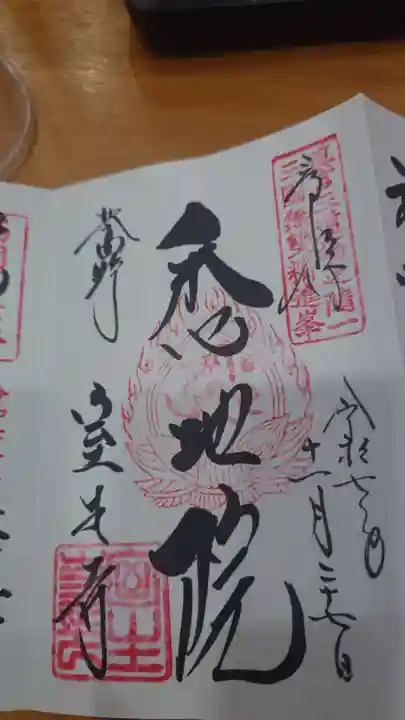

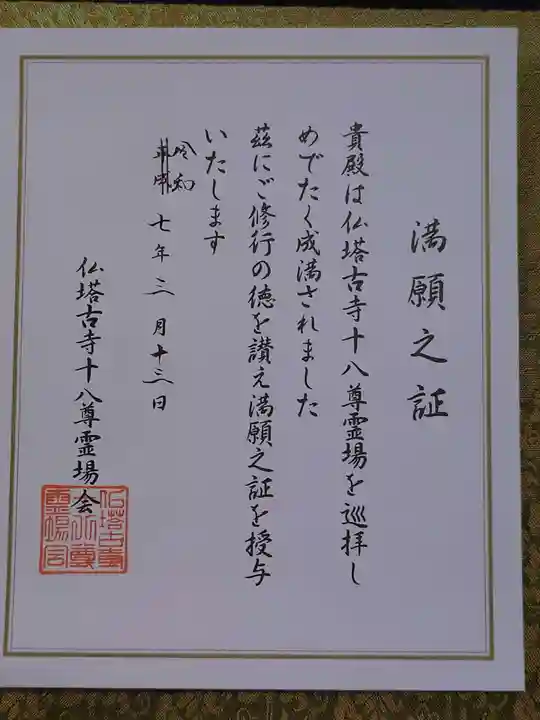

むろうじ|真言宗室生寺派|宀一山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方室生寺のお参りの記録一覧

絞り込み

680年天武天皇の勅命により役小角が創建したとも、桓武天皇が皇太子の時に室生山中の祈祷で病から回復した事に感謝し、延暦年間(782年~806年)桓武天皇の勅命で、興福寺の僧・賢璟と修圓により開かれたとも伝わる。

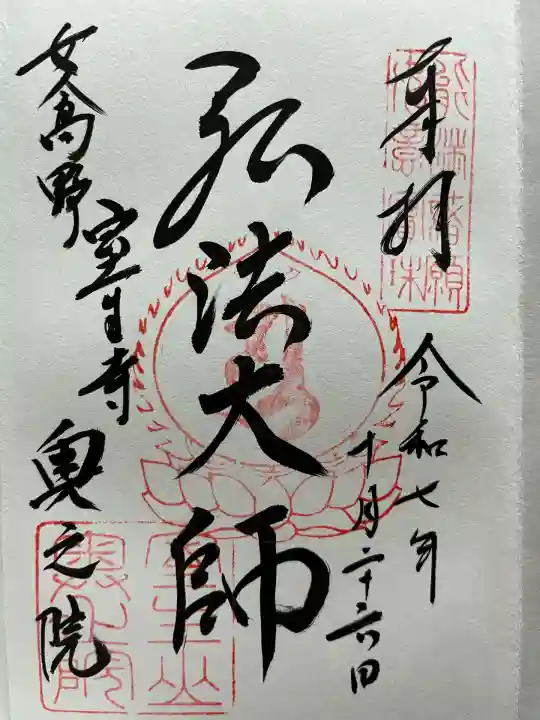

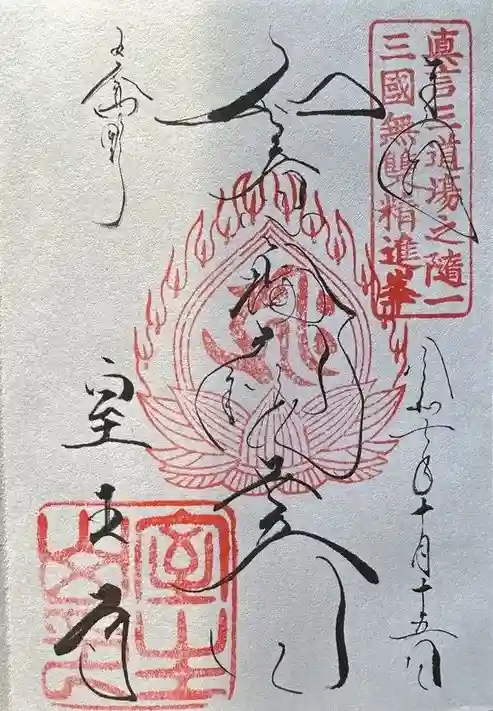

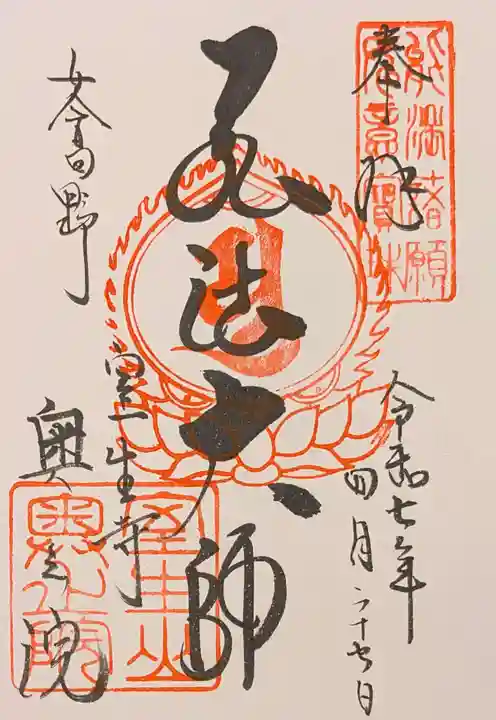

835年弘法大師・空海が唐の師・恵果から授かった如意宝珠を室生山で修行した堅慧に託し精進峰に納めたとされる。

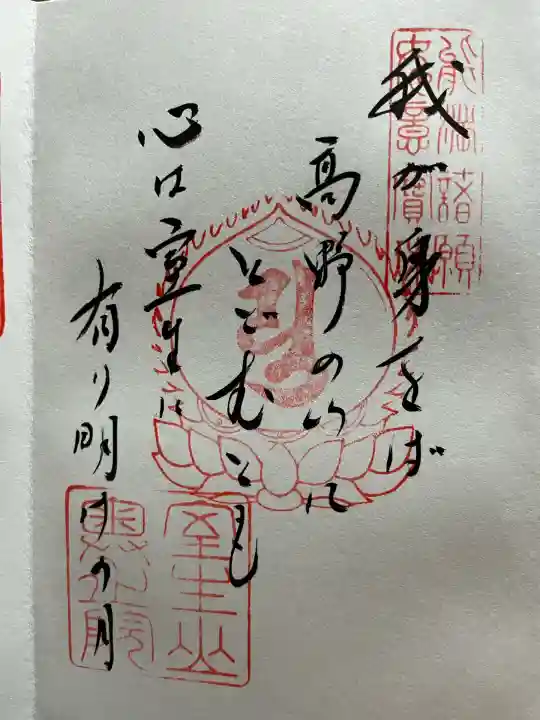

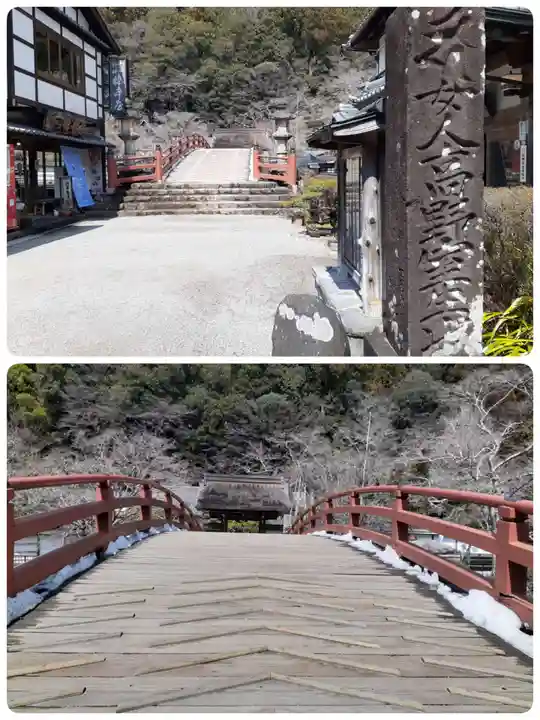

女人禁制だった高野山に対し、女性の参詣が許されていたことから江戸時代には女人高野と称された。

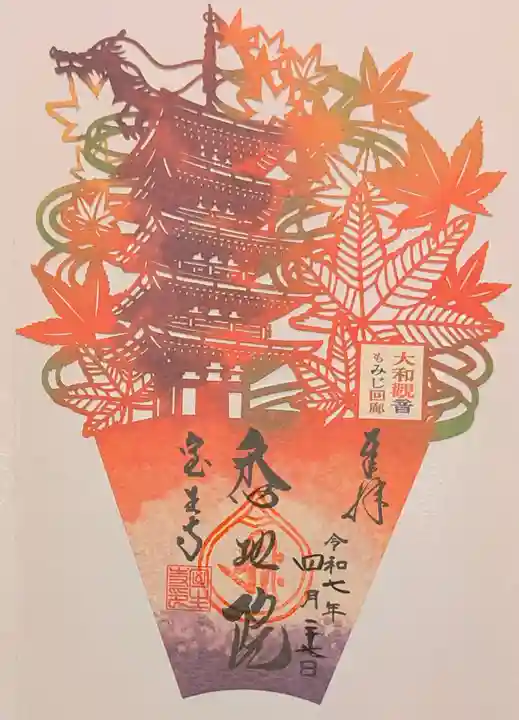

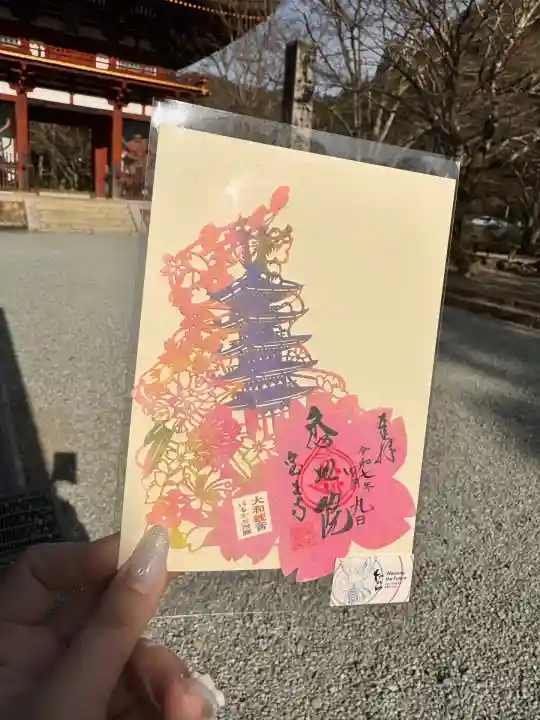

1308年建立の本堂(灌頂堂)、平安時代前期(794年~929年)建立の金堂、800年建立の五重塔は国宝。

鎌倉時代前期(1185年~1274年)建築の弥勒堂、室町時代前期(1333年~1392年)建築の御影堂、室町時代前期(1333年~1392年)建造の伝・北畠親房の墓とされる五輪塔、平安時代後期(1086年~1184年)建造の納経塔は重文指定されている。

納経塔は修行用行場にあり一般参拝者は立ち入りできない。

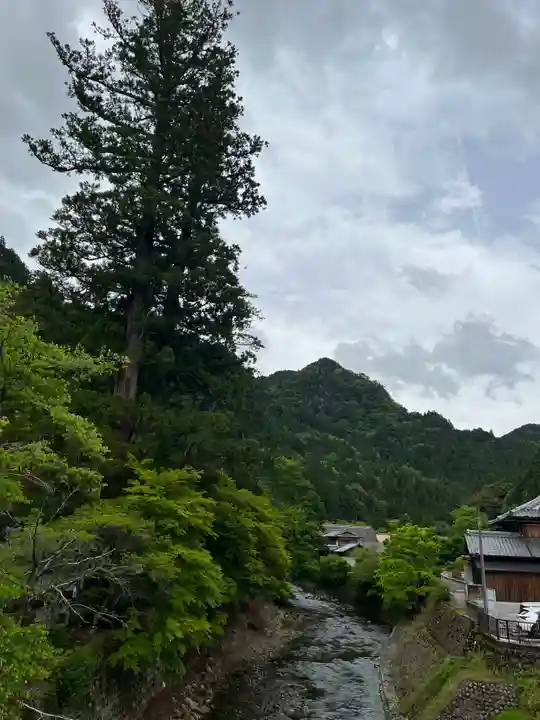

室生川が形成した急峻な山の斜面に造営された

山岳寺院です。鎧坂を上がると狭い平地を利用して

建てられたお堂が···。弥勒堂、金堂、本堂、五重塔

そして石段を上り切ると御影堂。

そもそもは、777年山部親王(のちの桓武天皇)の

病気平癒のため、室生山中で5人の僧が延寿祈祷を

行ったのが始まりとのこと。

木々の中にひっそりと佇むお堂そして仏像、でも心の中に沁み入る美しさは室生寺さん独特の美しさだと思います。

初めてお参りした時お堂の中で観た釈迦如来坐像

十一面観音菩薩立像、地蔵菩薩立像、そして十二神将のうち6体は、2019年(令和元年)オープンした宝仏殿に安置されています。

山号:宀一山(べんいちさん)

宗派:真言宗豊山派

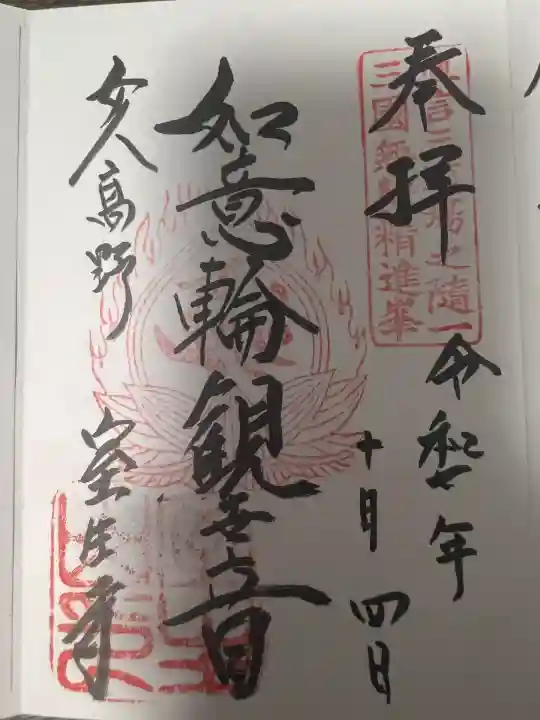

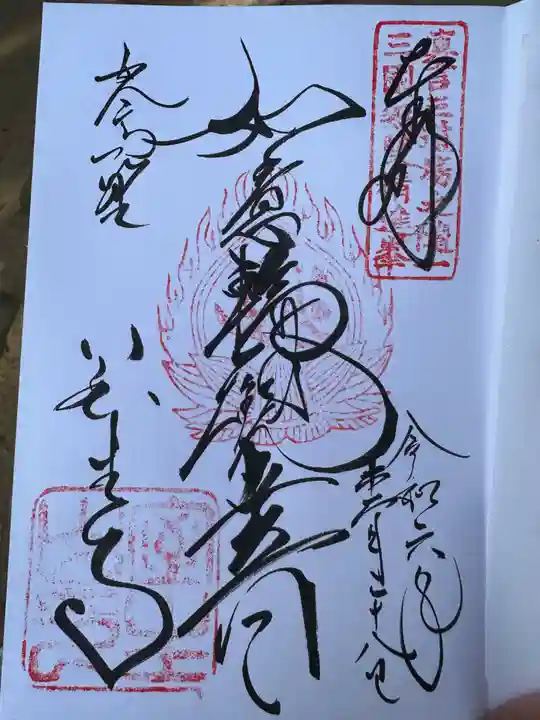

御本尊:如意輪観世音菩薩

創建:770年〜781年(宝亀年間)

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ