はせでら|真言宗豊山派|豊山( ぶさん )

長谷寺奈良県 長谷寺駅

08:30~17:00 10~3月は09:00~16:30

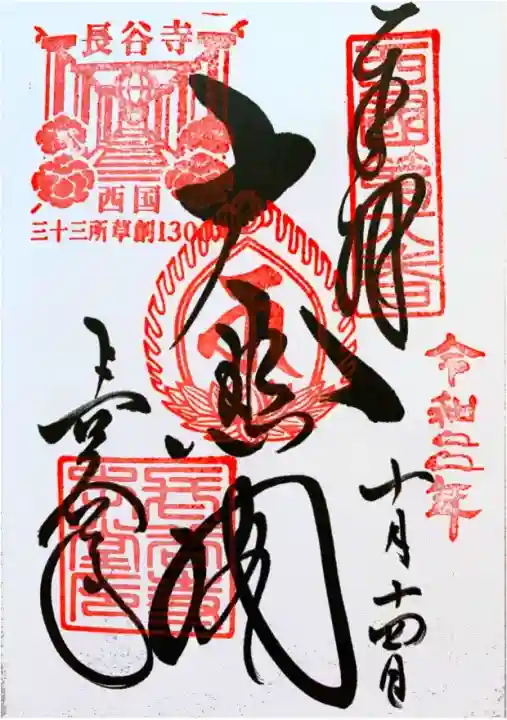

御朱印(5種類)

長谷寺では、「大悲閣」、「御詠歌」、「慈悲佛」、「大黒天」、「愛染明王」の御朱印をいただけます。

季節や行事に合わせた記念御朱印が頒布されています。

西国三十三所 大悲閣 草創1300年記念印

| 御朱印 | 西国三十三所の印が入った「大悲閣」、御詠歌「いくたびも 参る心ははつせ寺 山もちかいも 深き谷川」の御朱印を頒布しています。2020年12月末までは中央に「十一観音」と墨書きされている江戸時代の復刻… | ||

|---|---|---|---|

| 限定 | |||

| 御朱印帳にお書き入れ | |||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | - |

西国三十三所巡りで訪れました。梅雨に入ってすぐでしたが アジサイが見たくて楽しみでした。

皆さん同じことを考えていらっしゃるのでしょう 駐車場はどちらも満車。ずいぶん離れた民間の川沿いのスペースに停められました。

いやぁ長谷寺の境内は広い広い。塔頭も多くあり 写真を撮りながらまわると 2時間以上かかりました。

本堂の御本尊大観音特別拝観は 本堂の内陣のさらに御本尊のところまで行かせていただけ 大観音様に触れることができます。

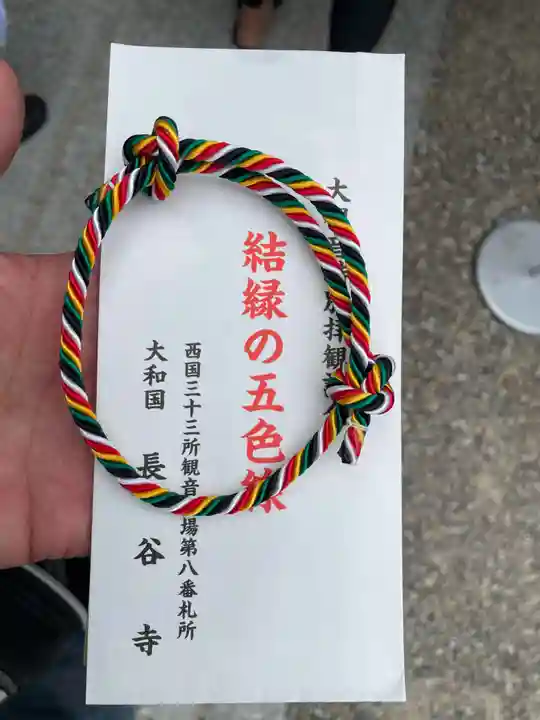

十一面観世音菩薩の特別拝観時には 拝観者のみ「結縁(けちえん)の五色線」というものを手首につけていただけます。観音様との縁が結ばれた証になるそうです。

堂宇については説明できません。多すぎて。

山号は豊山 院号は神楽院 宗旨宗派は新義真言宗豊山派 寺格は総本山 ご本尊は十一面観音(重要文化財) 創建年は伝・朱鳥元年(686年) 開山は道明 別称は花の御寺 札所等は西国三十三所第8番・真言宗十八本山第16番・神仏霊場巡拝の道第35番(奈良第22番)です。

由緒については

創建は奈良時代 8世紀前半と推定されるが 創建の詳しい時期や事情は不明である。

寺伝によれば 天武天皇の朱鳥元年(686年) 僧の道明が初瀬山の西の丘(現在、本長谷寺が建てられている場所)に三重塔を建立 続いて神亀4年(727年) 僧の徳道が聖武天皇の勅命により東の丘(現在の本堂の地)に本尊十一面観音像を祀ったというが これらのことについては正史に見えず 伝承の域を出ない。

長谷寺は平安時代中期以降 観音霊場として貴族の信仰を集めた。

万寿元年(1024年)には藤原道長が参詣しており 中世以降は武士や庶民にも信仰を広めた。

創建当時の長谷寺は東大寺(華厳宗)の末寺であったが 平安時代中期には興福寺(法相宗)の末寺となり 16世紀以降は覚鑁(興教大師)によって興され頼瑜僧正により成道した新義真言宗の流れをくむ寺院となっている。

天正16年(1588年) 豊臣秀吉により根来山(根来寺)を追われた新義真言宗門徒が入山し 同派の僧正専誉により真言宗豊山派が成立していった。

この後 本堂は焼失したが 徳川家光の寄進によって慶安3年(1650年)再建された。

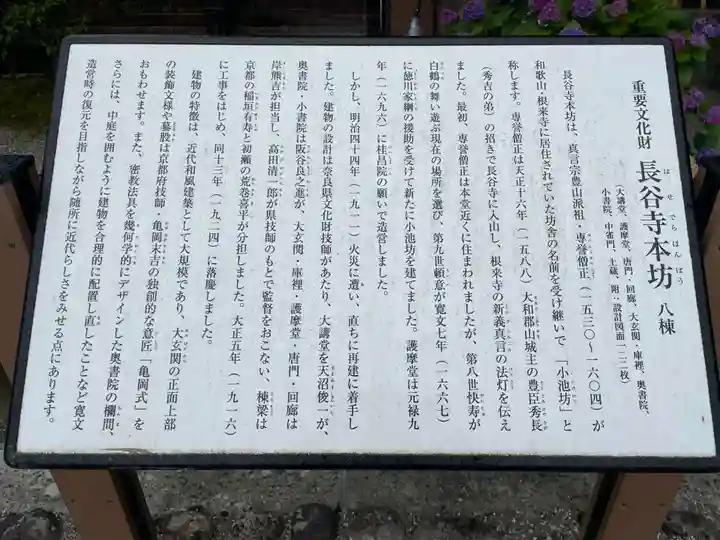

寛文7年(1667年)には徳川家綱の寄進で本坊が建立されたが 1911年(明治44年)に表門を残して全て焼失した。

しかし 1924年(大正13年)に再建されている。

近年は子弟教育・僧侶(教師)の育成に力を入れており 学問寺としての性格を強めている。

十一面観音を本尊とし「長谷寺」を名乗る寺院は鎌倉の長谷寺をはじめ日本各地に多くあり 240か寺ほど存在する。

他と区別するため「大和国長谷寺」「総本山長谷寺」等と呼称することもある。

とありました。

石柱

入山料を支払い

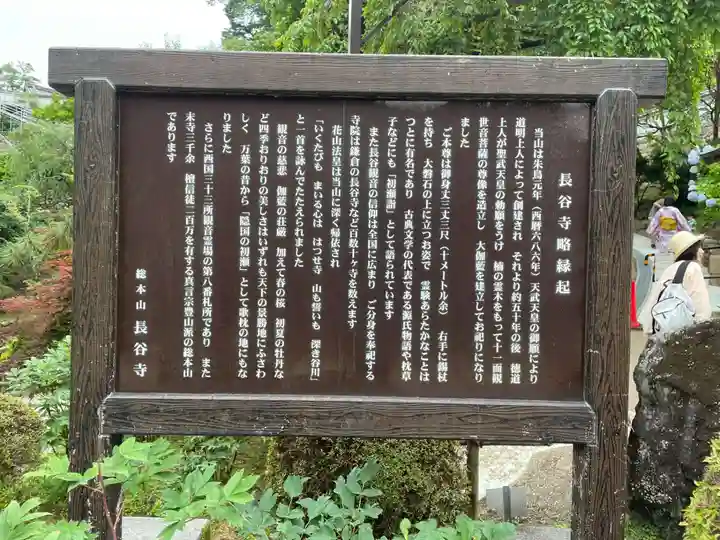

縁起を読み

手水で手を清め

特別拝観の看板を見て

境内地図を見て

いよいよ仁王門をくぐり

下登廊に進みます

雨が降っていても安心 両サイドには塔頭

下登廊から中登廊へ

あじさい回廊

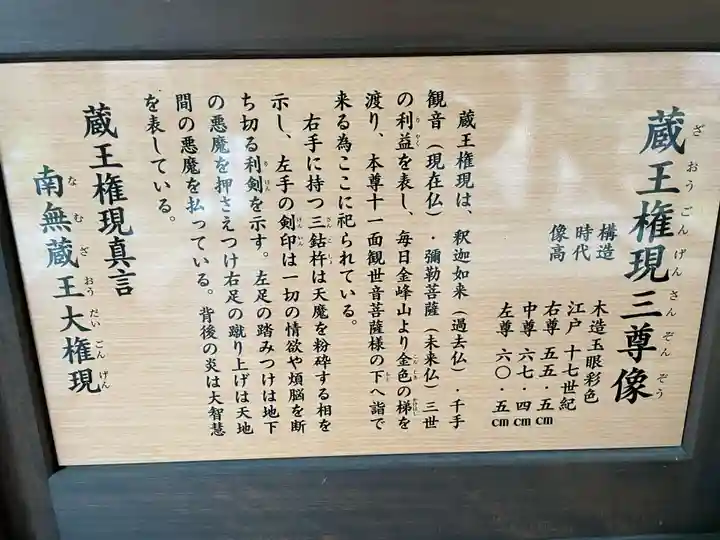

蔵王堂

由縁

三鈷がかっこいい

蔵王権現がいらっしゃいいます

いよいよ本堂

花手水

急に空気が変わります

曽我地蔵

本堂と舞台の間に拝所?

本堂の舞台 清水寺ぐらいかな

扁額

素敵なながめ

鐘楼

特別拝観を終えて出たところ

結縁(けちえん)の五色線

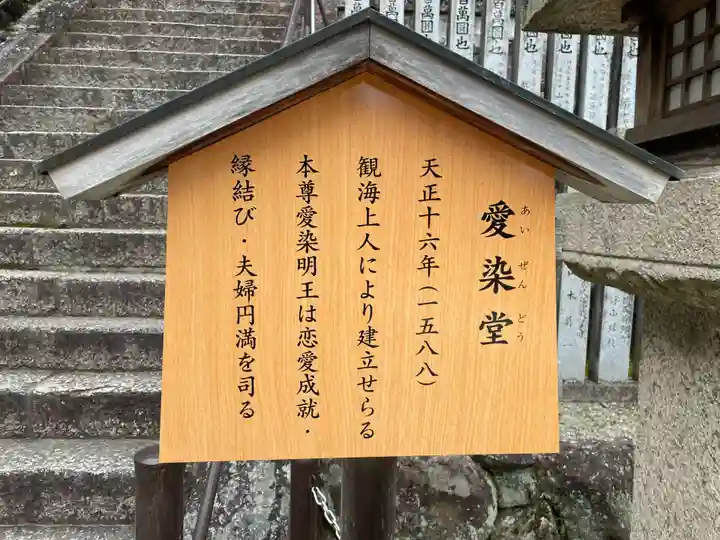

愛染堂

由縁

拝所

御影堂

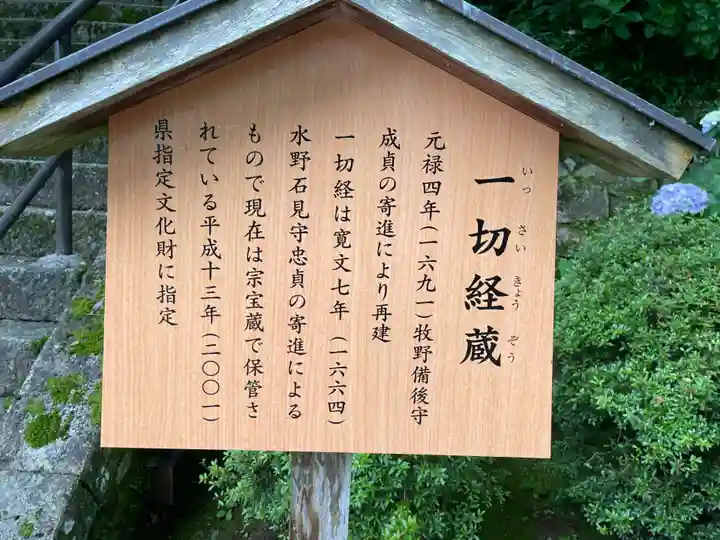

一切経蔵

由縁

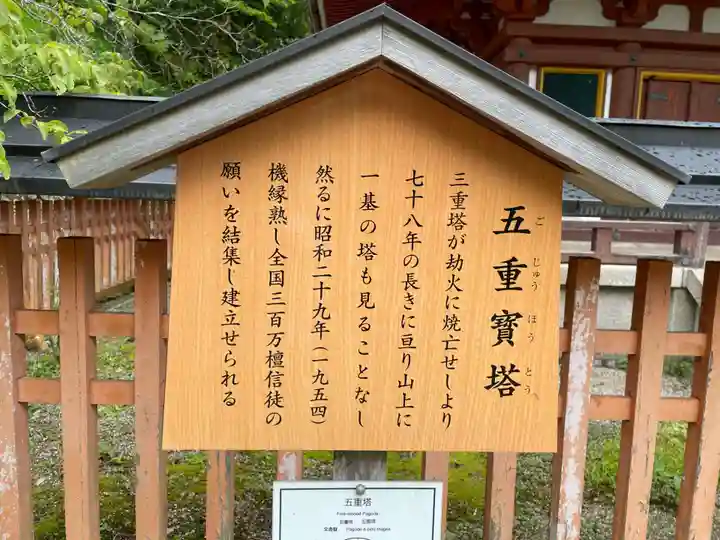

五重宝塔

由縁

三重塔跡

納骨堂

由縁

開山堂

由縁

あじさい回廊を下りてみました

鉢植えもありました

ハイビスカスみたい

この色は初めて見ました

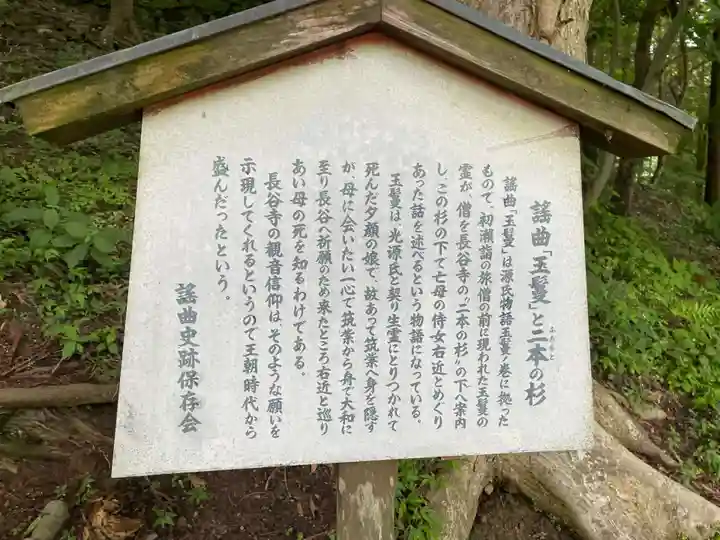

源氏物語に出てくる二本杉

由縁

樹齢何年?

蓮の鉢植えも

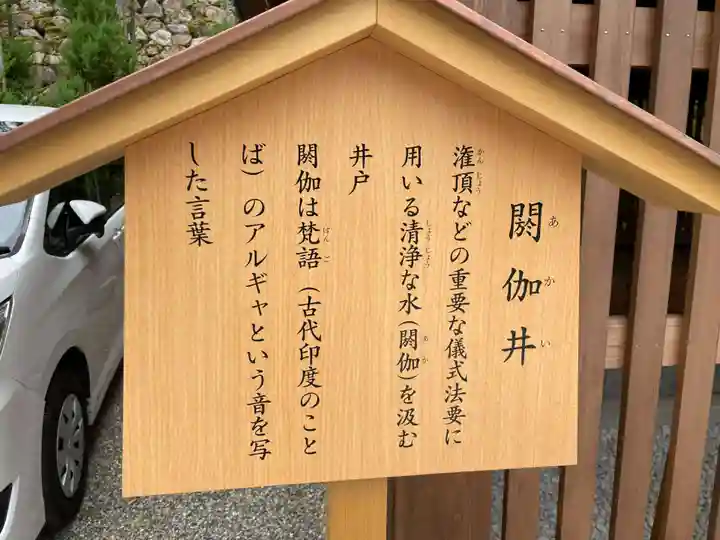

本坊にある閼伽井

由縁

本坊の山門

本坊

由縁

こちらにも大河ドラマの影響が

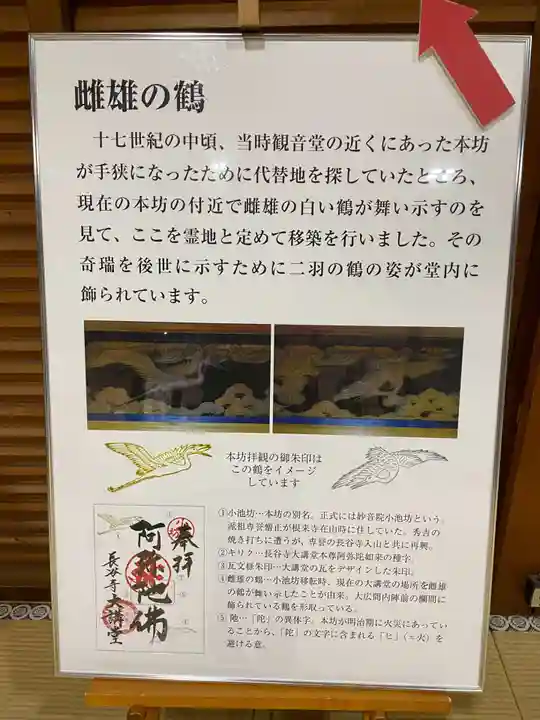

雌雄の鶴

説明

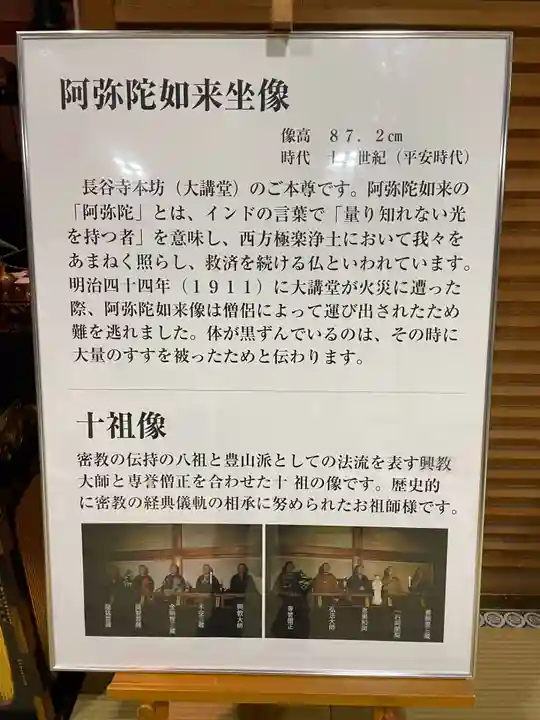

阿弥陀如来坐像と十祖像

説明

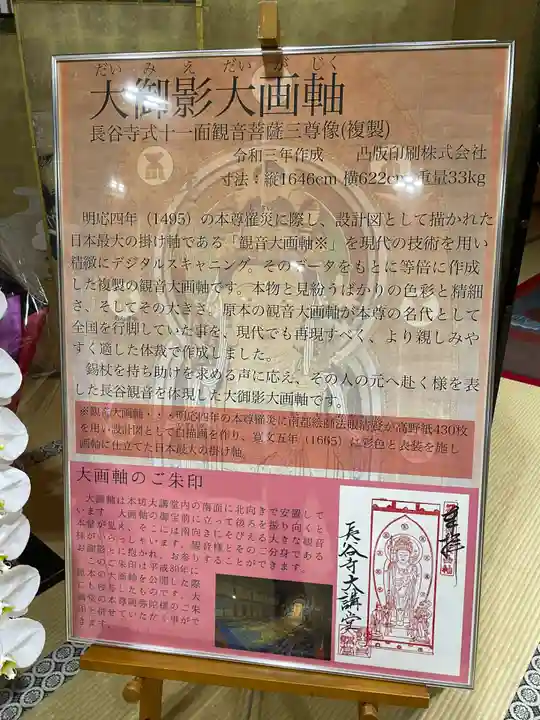

大御影大画軸

説明 書置き御朱印は品切れ

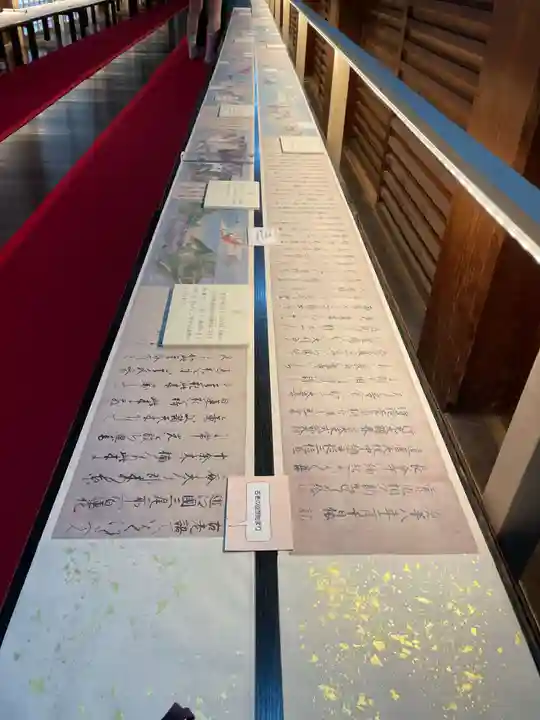

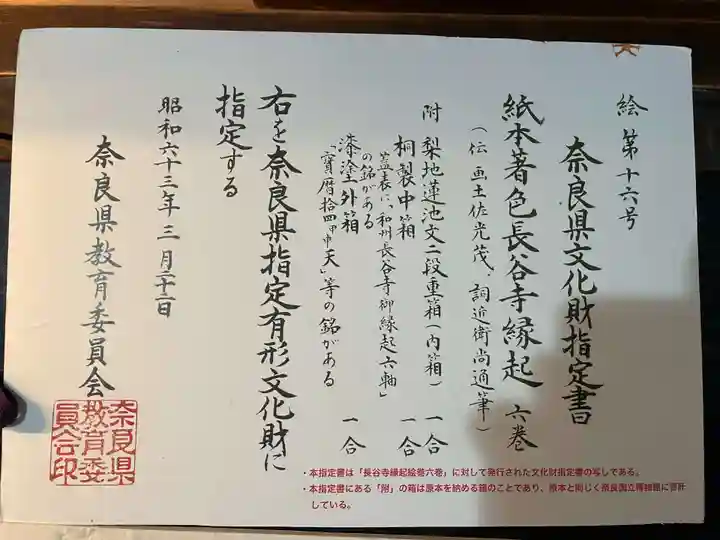

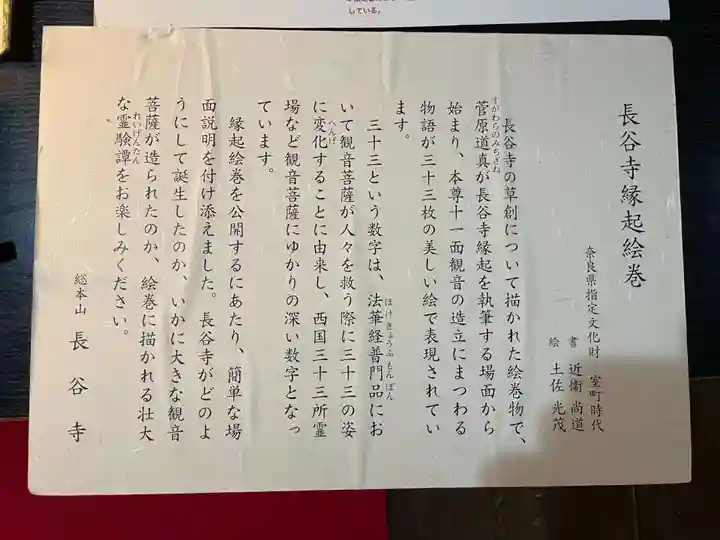

長谷寺縁起 六巻

指定有形文化財に指定されています

説明

本坊の中庭

寺事務所

各殿下御手植松

本坊から見た本堂

本坊下の池

長谷寺の創建は奈良時代、8世紀前半と推定されるが、創建の詳しい時期や事情は不明である。寺伝によれば、天武朝の朱鳥元年(686年)、僧の道明が初瀬山の西の丘(現在、本長谷寺と呼ばれている場所)に三重塔を建立、続いて神亀4年(727年)、僧の徳道が東の丘(現在の本堂の地)に本尊十一面観音像を祀って開山したというが、これらのことについては正史に見えず、伝承の域を出ない。承和14年(847年)12月21日に定額寺に列せられ、天安2年(858年)5月10日に三綱が置かれたことが記され、長谷寺もこの時期に官寺と認定されて別当が設置されたとみられている。なお、貞観12年(870年)に諸寺の別当・三綱は太政官の解由(審査)の対象になることが定められ、長谷寺も他の官寺とともに朝廷(太政官)の統制下に置かれた。それを裏付けるように10世紀以後の長谷寺再建に際しては諸国に対しては国宛を、諸寺に対しては落慶供養参加を命じられるなど、国家的事業として位置づけられている。

長谷寺は平安時代中期以降、観音霊場として貴族の信仰を集めた。万寿元年(1024年)には藤原道長が参詣しており、中世以降は武士や庶民にも信仰を広めた。

長谷寺は東大寺(華厳宗)の末寺[1] であったが、平安時代中期には興福寺(法相宗)の末寺となり、16世紀以降は覚鑁(興教大師)によって興され僧正頼瑜により成道した新義真言宗の流れをくむ寺院となっている。天正16年(1588年)、豊臣秀吉により根来山(根来寺)を追われた新義真言宗門徒が入山し、同派の僧正専誉により現在の真言宗豊山派が大成された。近年は、子弟教育・僧侶(教師)の育成に力を入れており、学問寺としての性格を強めている。

十一面観音を本尊とし「長谷寺」を名乗る寺院は鎌倉の長谷寺をはじめ日本各地に多く240寺程存在する。他と区別するため「大和国長谷寺」「総本山長谷寺」等と呼称することもある。

| 名称 | 長谷寺 |

|---|---|

| 読み方 | はせでら |

| 参拝時間 | 08:30~17:00 10~3月は09:00~16:30 |

| 御朱印 | あり 西国三十三所の印が入った「大悲閣」、御詠歌「いくたびも 参る心ははつせ寺 山もちかいも 深き谷川」の御朱印を頒布しています。2020年12月末までは中央に「十一観音」と墨書きされている江戸時代の復刻御朱印を拝受できます。 |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0744-47-7001 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.hasedera.or.jp/ |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| 真言宗十八本山 第16番 | 御本尊:十一面観音 |

|---|---|

| 神仏霊場巡拝の道 | |

| 西国三十三所霊場 |

| ご本尊 | 十一面観世音菩薩 |

|---|---|

| 山号 | 豊山( ぶさん ) |

| 院号 | 神楽院(かぐらいん) |

| 宗旨・宗派 | 真言宗豊山派 |

| 文化財 | 本堂(国宝)、十一面観音菩薩立像(重文)、雨宝童子立像(重文)、難陀龍王立像(重文)、銅造十一面観世音菩薩立像(重文)、地蔵菩薩立像(重文)、不動明王坐像(重文) |

| ご由緒 | 長谷寺の創建は奈良時代、8世紀前半と推定されるが、創建の詳しい時期や事情は不明である。寺伝によれば、天武朝の朱鳥元年(686年)、僧の道明が初瀬山の西の丘(現在、本長谷寺と呼ばれている場所)に三重塔を建立、続いて神亀4年(727年)、僧の徳道が東の丘(現在の本堂の地)に本尊十一面観音像を祀って開山したというが、これらのことについては正史に見えず、伝承の域を出ない。承和14年(847年)12月21日に定額寺に列せられ、天安2年(858年)5月10日に三綱が置かれたことが記され、長谷寺もこの時期に官寺と認定されて別当が設置されたとみられている。なお、貞観12年(870年)に諸寺の別当・三綱は太政官の解由(審査)の対象になることが定められ、長谷寺も他の官寺とともに朝廷(太政官)の統制下に置かれた。それを裏付けるように10世紀以後の長谷寺再建に際しては諸国に対しては国宛を、諸寺に対しては落慶供養参加を命じられるなど、国家的事業として位置づけられている。

|

| 体験 | 札所・七福神巡り |

| Youtube | |

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

11

0