あまのいわとじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方天岩戸神社のお参りの記録一覧

絞り込み

天岩戸神社(あまのいわとじんじゃ)は、宮崎県西臼杵郡高千穂町にある神社。岩戸川を挟んで東本宮と西本宮がある。旧社格は村社で、神社本庁の別表神社。

社名

西本宮が拝する天岩戸に由来する。昭和45年に合併し、現在のごとく天岩戸神社東西両本宮を称すようになったが、それ以前の旧称は西本宮が「天磐戸神社」、東本宮は「氏神社」であった。 東本宮はかつて「天磐戸大神宮」とも呼ばれ、この名は今でも西本宮社務所で授与される神札の銘「天岩戸大神宮」に残り、また地元年配者を中心に通称として用いられている。

祭神

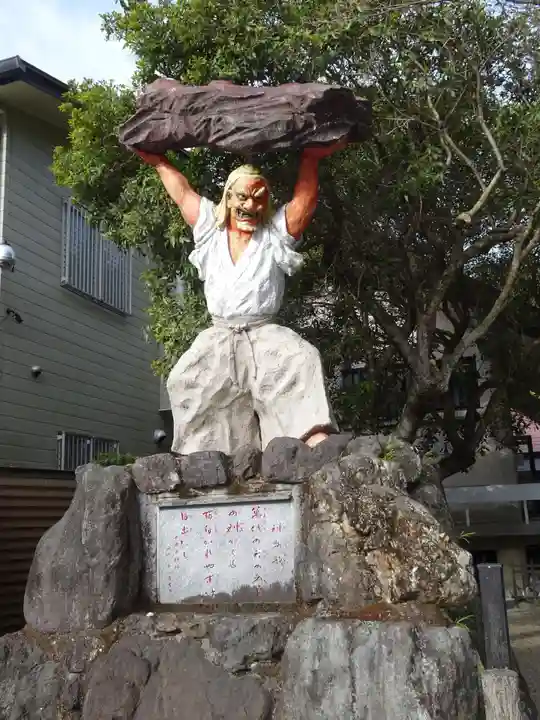

西本宮 大日孁尊(おおひるめのみこと)=天照大神の別名。岩戸川対岸の断崖中腹にある「天岩戸」と呼ばれる岩窟(跡)を神体とし、この岩窟は日本神話に登場する天岩屋であると伝える。また、同じく西本宮の御旅所には配祀神である天鈿女命・手力男命・大年神・素盞嗚尊・日子穗穗手見命・豊玉毘売命、菅原道真公の7柱を祀っている。

東本宮 天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)=天照大神の別名で皇祖神であることを示す名。かつてイザナギノミコト・イザナミノミコトを祀っていたとする史料もある。社殿背後の御神水の側には「大神宮」の祠がある。

※ウィキペディア引用

もっと読む

【宮崎県 高千穂町】(あまのいわとじんじゃ)

〈桜満開の日向の国 宮崎県の神社巡り〉

43年振りの高千穂訪問です。最近では「高千穂あまてらす鉄道」が人気を高めているそうで、私も訪れてみました。ほぼ外国人状態のトロッコ列車でした。外国の方にも楽しんでいただけることは嬉しいものです。前回(1982年春)の「高千穂鉄橋」は当時の国鉄がまだ運行されていました。鉄橋の線路の下に人が通れる(作業用?)恐ろしい通路がありました。古き良き時代だったのでしょうか、誰も何も咎めることもなく皆で「キャーキャー」とはしゃぎながら「生の高さ」を楽しみました。

宮崎県は桜満開状態(4月3日)です。最初の参拝は「天岩戸神社」を訪れました。西本宮と東本宮の街歩きもなかなか面白いものです。

〈内緒のお節介なお話〉通常、観光客の皆さんは「西本宮前」に500円で駐車します。ところが「東本宮前」は大きな駐車場ですが無料です。(もしかしたら神社の維持等に使われているのかもしれません。すみません。余分なことですね。)

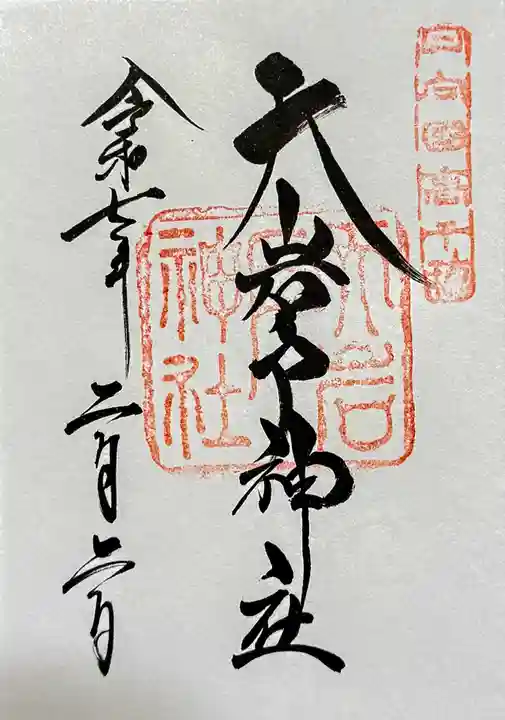

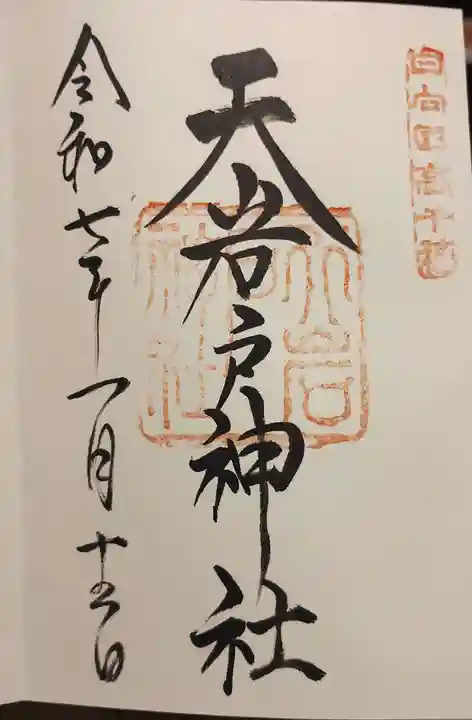

参拝記念⛩️✨️

天岩戸神社

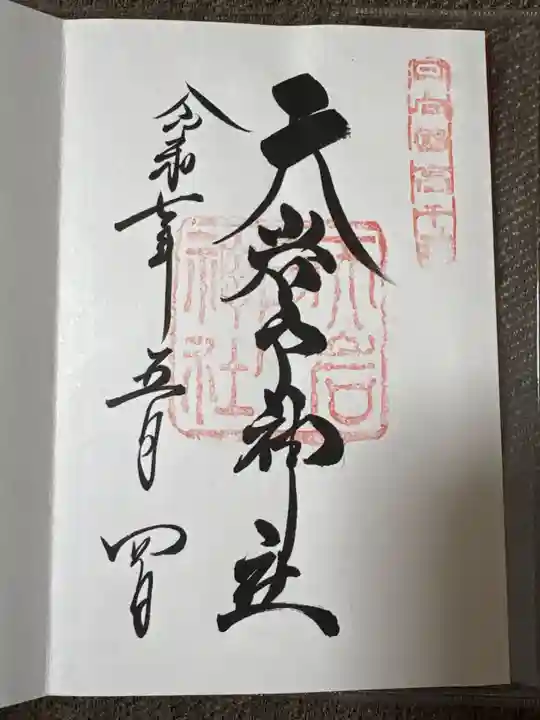

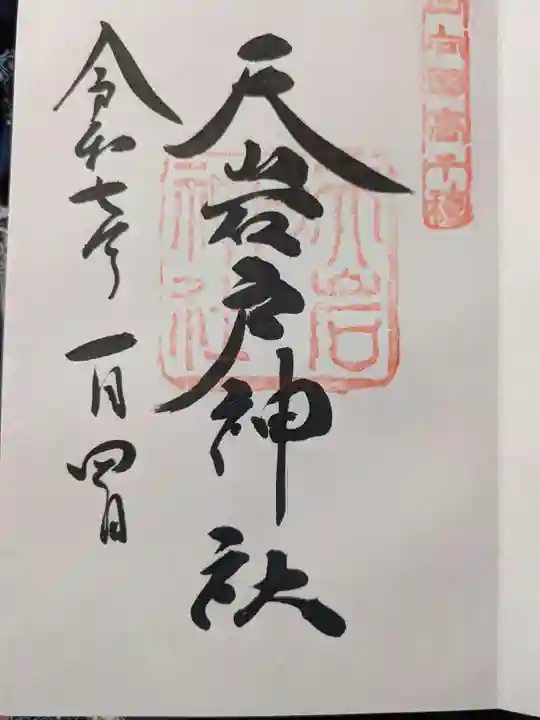

宮崎県高千穂町に鎮座する天岩戸神社西本宮へ参拝に上がらせて頂きました🙏

先月に、続き今月も上がらせて頂けるとは思っていなかったのでただただ感激です。

月参りではありません(^_^;)

熊本~宮崎の旅3日目の最終日は高千穂からの始まりです♪

投稿が遅くてすみません💦

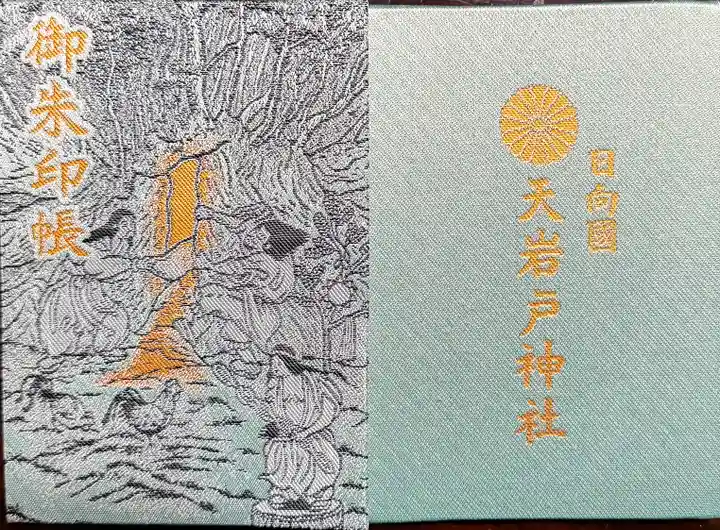

前回は戸隠神社の御朱印帳を自宅に忘れてしまったのですが…

今回は戸隠神社の御朱印帳に御朱印を拝受させて頂きました🙏

ありがとうございます🙇♀️

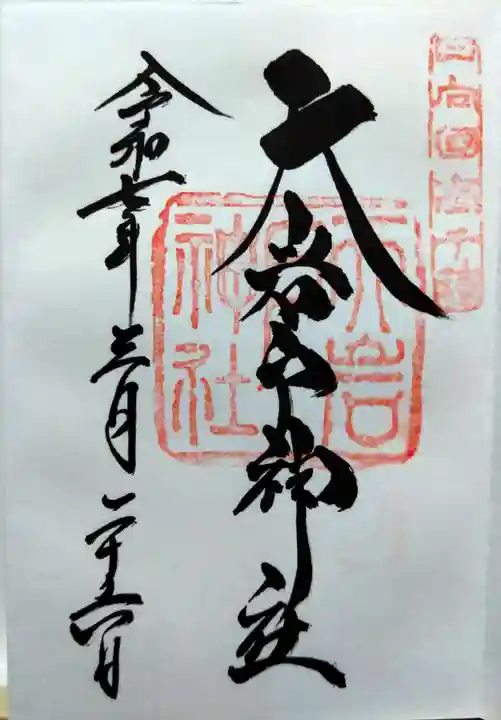

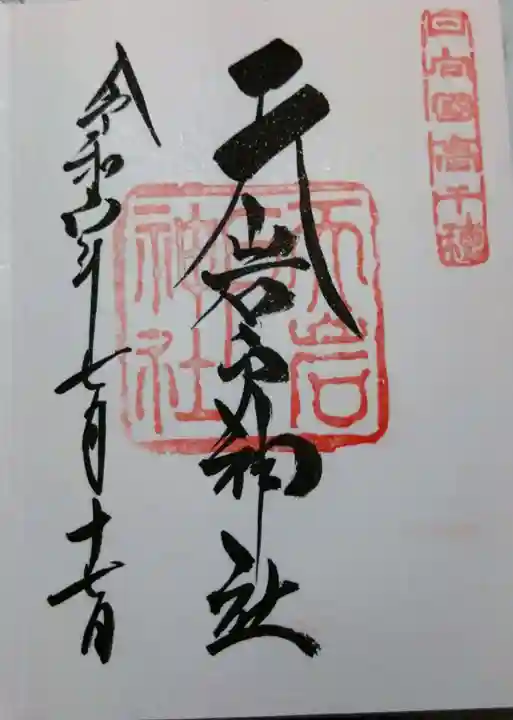

朝イチで参拝したかったのですがホテルでのんびりしていたため9時15分からの参拝です。

2回目の参拝ともなれば慣れたもので、到着後に速やかに先に拝殿にて参拝させていただき、9時30分からの天照大神さまが隠れられたと言われている天岩戸遥拝所参拝の神職さまによるご案内に参加させて頂きました♪

遥拝所は撮影禁止のため写真はありませんが、拝見させていただきありがとうございました🙏

30分毎に遥拝所のご案内を行っているので、上がられる際はぜひ参加してみてください。

参拝記念⛩️✨️

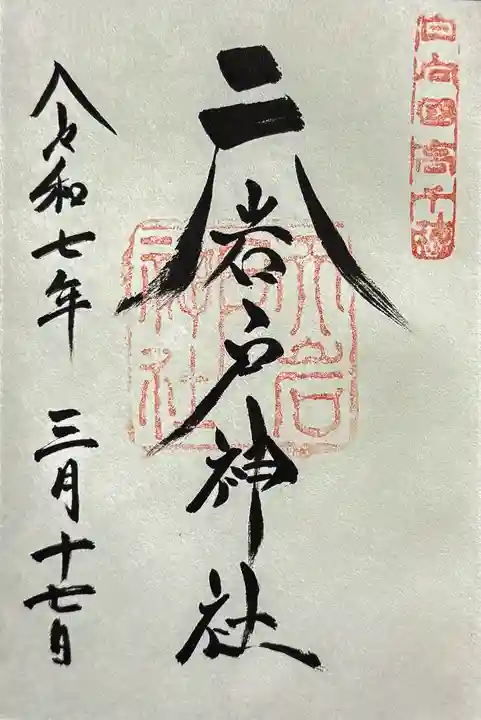

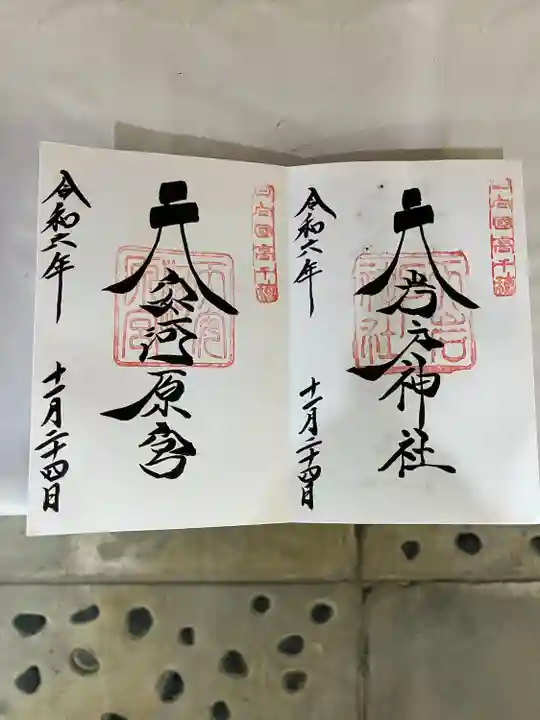

天岩戸神社(西本宮・東本宮)

宮崎県西臼杵郡高千穂町に鎮座する天岩戸神社へ参拝に上がらせて頂きました🙏

天岩戸神社は天照大神さまがお隠れになった洞窟を遥拝できる西本宮と

洞窟から出てこられて最初にお住いになられた場所がある東本宮とあります。

ホトカミの投稿ページが2社にわかれておらず1社扱いのため、西本宮と東本宮の分を投稿するため写真が多めです(^_^;)

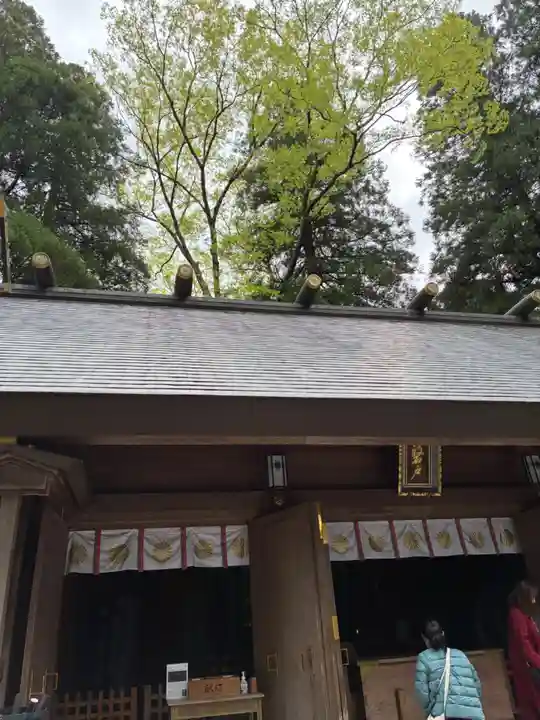

西本宮では30分毎に神職様による案内で実際に天照大神さまがお隠れになった岩戸を遥拝することが出来ます。

拝殿は岩戸が見えないように大きく造られているいるため、神職様のご案内による遥拝をぜひおすすめ致します🙏

岩戸神話のお話と神木についてのご説明をしてくださり、お祓いを受けてからの神域である遙拝所への立ち入りになります。

神域のため拝殿横の扉通過以降は撮影禁止になります。

岩の前には神話に基づいて令和2年から注連縄をつけるようになったと説明してくださりました。

プロの登山家のかたにお願いしているみたいです。

とても貴重な風景を拝見させて頂きありがとうございます🙏

天岩戸神社に行く予定で居たのに…

戸隠神社の御朱印帳を持っていくのを忘れてしまいました(´;ω;`)

なんたる失態…

東本宮は観光バスが停まっていましたが参拝者はそれほど居なく落ち着いた雰囲気が漂っていました。

七本杉はそれぞれが2つに別れていて壮観です。

また御神水が杉の根元に湧き出ていてとても不思議な光景でした✨️

熊本空港のレンタカー屋さんに17時半頃には戻りたかったため、天岩戸神社西本宮→天安河原→天岩戸神社西本宮神域遥拝→天岩戸神社東本宮の参拝にて今回の熊本・大分・宮崎の1泊2日強行旅は終わりです(´;ω;`)

高千穂はまだまだ行きたいところが多くありましたがまた再訪したいと思います🙏

天安河原はまたあとで投稿します。

もっと読む

天岩戸神社は、日本神話の「天岩戸開き」の舞台として知られる神聖な場所です。天照大神が隠れたとされる天岩戸を御神体として祀っており、神秘的な雰囲気が漂います。

境内には西本宮と東本宮があり、西本宮からは神職の案内で最強のパワースポットとも言える天岩戸を拝観することができます。

また、周辺には天安河原などの神話ゆかりの地が点在し、訪れる人々に深い感動を与えます。

四季折々の自然と神話の歴史が融合する天岩戸神社で、強いパワーを感じながら、心洗われるひとときを過ごすことができます。

神話はその物語としてとても興味深いものですが、その神話として語り継がれるが、誰もがもう解き明かすことの難しい、日本の成り立ちに関わる何かが、少なくともこの辺りで起きていた痕跡に実にワクワクする。

施設名:天岩戸神社

住所:宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸1073番地1

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ