たどたいしゃ

多度大社三重県 多度駅

受付/8:30~17:00

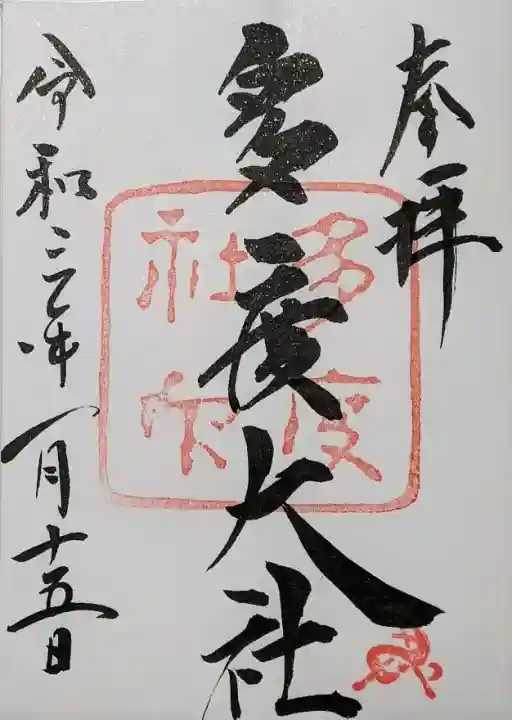

御朱印 (4種類)

多度大社でいただける御朱印は4種類です。

多度大社の御朱印

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | あり(有料) |

🌼「節分は春の気分になる…‼️」👹3年ぶり豆まき 三重・多度大社(たどたいしゃ) ☘️上げ馬神事でも有名。"馬🐴がこの坂を駆け上がれると豊作になるとの事です。" 🍁伊勢国(三重県)北部、古来、神が坐します神体山と仰ぐ多度山(標高403メートル)の麓に御鎮座する当大社は、御創祀は定かではないが、山中に遺された数多の磐座・御神石から推して、神代の古に遡ることが出来る。 🔹社伝によれば、雄略天皇の御宇に社殿が造営され、天平宝字7年、満願禅師によって神宮寺が創建、その後『多度神宮寺伽藍縁起並資財帳』が牒上されるに至り、伊勢国の准国分寺と目される程の壮麗な伽藍が造営された。 🔸皇室の御敬神の思召しは並々ならず、国史には延暦元年10月に従五位下に叙せられたとの記述(『続日本紀』)に初見され、以降正二位にまで累進し、『延喜式神名帳』では、霊験著しい神に、朝廷が臨時に祈願を捧げる名神祭を受ける「名神大社」に列し、以降累々幣帛が奉られた。更に、後一条天皇、鳥羽天皇、六条天皇の御即位に際し、御一代一度の大神宝使の御差遣を忝うし、全国有数の神社と仰がれた。

場所⛩️ : 三重県桑名市多度町多度1681

標高403mの多度山の麓に御鎮座する多度大社は御創祀は不明ですが山中に遺された多くの磐座、御神石から推して神代に遡る事が出来ます。

社伝によれば雄略天皇の時代、社殿が造営され、天平宝字七年、満願禅師によって神宮寺が創建、その後『多度神宮寺伽藍縁起並資財帳』が牒上されるに至り、伊勢国の准国分寺と目されるほどの壮麗な伽藍が造営されました。

| 名称 | 多度大社 |

|---|---|

| 読み方 | たどたいしゃ |

| 参拝時間 | 受付/8:30~17:00 |

| 参拝にかかる時間 | 40分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0120-37-5381 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.tadotaisya.or.jp/ |

| おみくじ | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| ご祭神 | 《主》天津彦根命 |

|---|---|

| ご神体 | 多度山 |

| 創建時代 | 雄略天皇の御代 |

| 本殿 | 神明造 |

| ご由緒 | 標高403mの多度山の麓に御鎮座する多度大社は御創祀は不明ですが山中に遺された多くの磐座、御神石から推して神代に遡る事が出来ます。

|

| 体験 | 祈祷おみくじお祓いお宮参り絵馬結婚式七五三食事・カフェ御朱印お守り重要文化財祭り |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

10

0