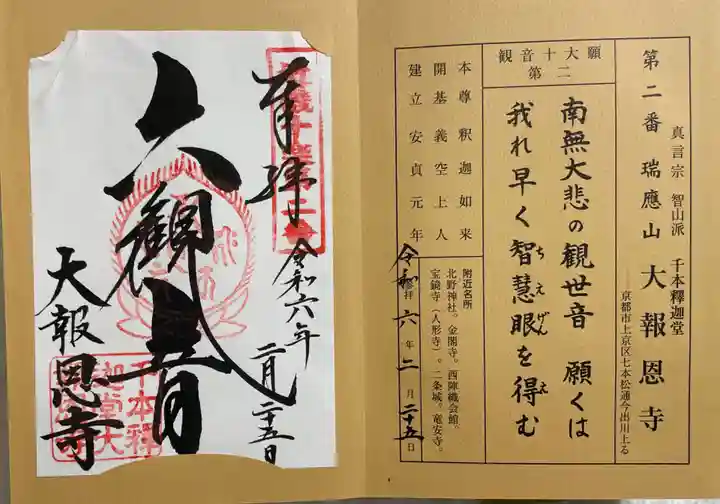

だいほうおんじ(せんぼんしゃかどう)|真言宗智山派|瑞応山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大報恩寺(千本釈迦堂)のお参りの記録一覧

絞り込み

北海道三陸沖地震で被災された方にお見舞い申し上げます。

知人を案内その2です。

京都市上京区にあるお寺です。

洛中で最も古い本堂を観るためにお参りしました。

本堂は正面が五間あるのですが 全て蔀戸になっています。

蔀戸は古くからあるお寺などで時々見かけることができます。

寝殿造などで用いられた建具で これがあると「古い建物」と感じます。

こちらにお参りするのは2回目ですが 何度も来ているような ほっとするような そんな雰囲気にさせてくださるお寺です。

参拝者がいないわけではないのですが 落ち着いてお参りできるからでしょうか。

本堂に入り 秘仏で厨子の中の御本尊に手を合わせ 本堂内横のおかめ人形を見ていましたら 何やら説明する声が聞こえました。

戻ってみますと 団体ツアーさんにご住職が説明をされていました。

途中からでしたが ありがたくお話を聞かせていただきました。

堂内の柱には 応仁の乱の際についた刀傷が今も残っていました。

ご住職が このあとは霊宝殿での説明をしてくださるということで ついてきました。

こちらも以前入ったのですが 説明があるとないとじゃ大違いですよね。

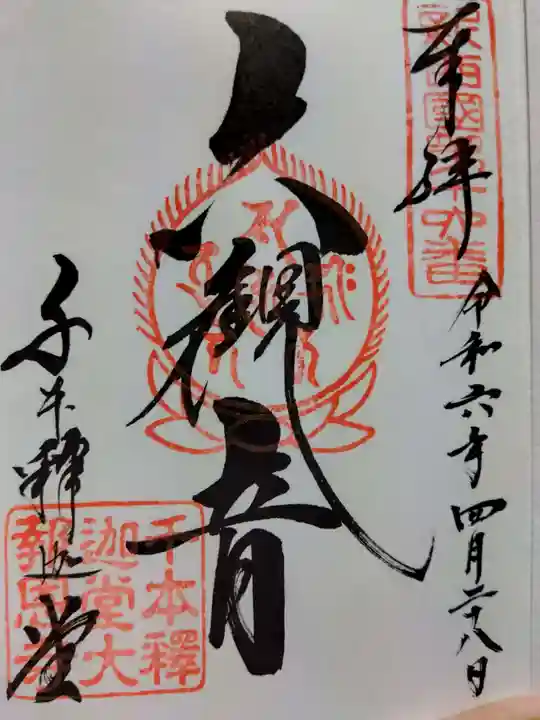

こちらでは 六観音を拝顔できます。

真言宗系の六観音は聖観音(地獄道)・千手観音(餓鬼道)・馬頭観音(畜生道)・十一面観音(阿修羅道)・准胝観音(人道)・如意輪観音(天道)です。

六観音菩薩像が六躰完存しているのは こちら大報恩寺だけだそうです。

これら観音菩薩像は 今までいろいろな博物館に貸し出されてきたそうですが あと1回だけ准胝観音が九州(だったかな?)に貸し出され それで終了だそうです。

重大弟子立像も見ることができますので ぜひぜひ入館なさってくださいね。

ネット情報です。

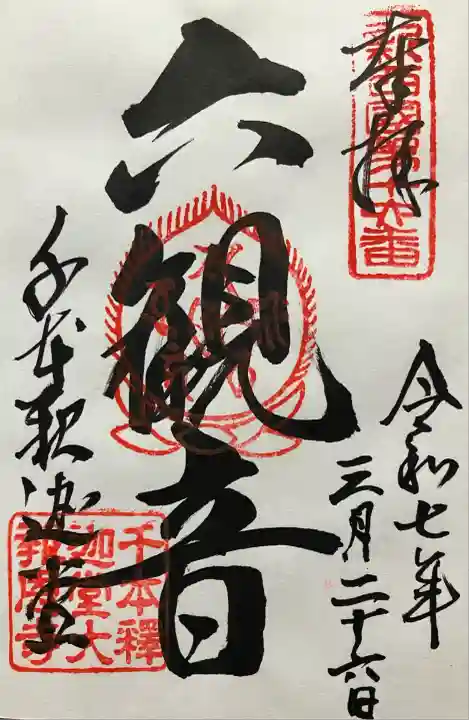

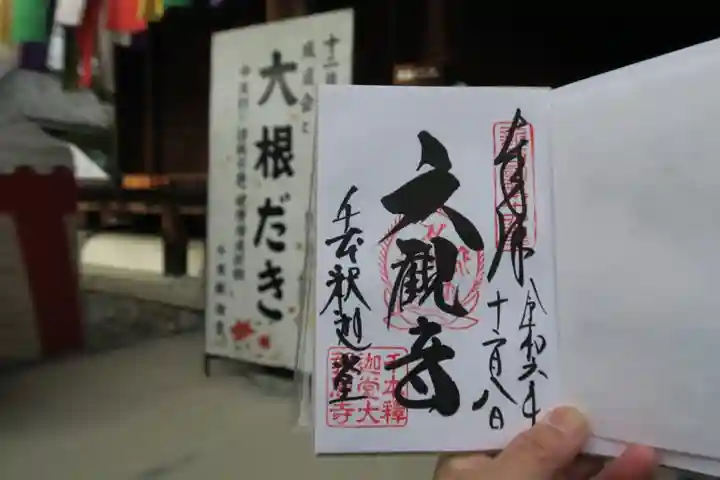

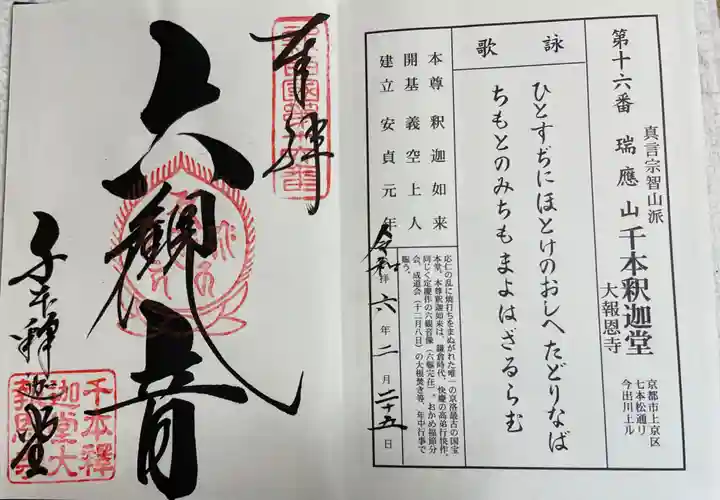

山号は瑞応山 宗旨宗派は真言宗智山派 ご本尊は釈迦如来(重要文化財) 創建年は承久2年(1220年) 開山は義空 別称は千本釈迦堂 札所等は新西国三十三箇所第16番・京都十三仏霊場第8番・ぼけ封じ三十三観音第2番・ぼけ封じ近畿十楽観音霊場第2番です。

当寺は鎌倉時代初期の承久2年(1220年)に求法上人義空によって創建された。

倶舎宗・天台宗・真言宗の三宗兼学を朝廷より許されていたが 嘉禎元年(1235年)には 義空は倶舎・天台・真言の三宗を隅々まで布教して天下が幾久しく続くよう祈願することを天皇に奏上したため 当寺は天皇の御願寺とされた。

おかめについても書かれています。

本堂を造営していた貞応2年(1223年) 大工の棟梁であった長井飛騨守高次が信徒寄進の貴重な柱の寸法を誤って切ってしまい困っていた。

それを見た妻のおかめが御仏から授かった思いつきで斗組を用いたらどうかとひと言アドバイスし その結果安貞元年(1227年)12月26日に無事に上棟式を迎えることができた。

しかしおかめは女の提案で大任を果たしたことが知れてはと翌日の上棟式を待たずに自害してしまった。

以前Googleマップで仮想お寺様巡りをしている時に

コメントで「行かなきゃ損!!」とまで書かれていたので

この日のスケジュールのマストになっていた

大報恩寺様へ向かいました。

大報恩寺様は真言宗智山派のお寺様です。

御本尊は釈迦如来をお祀りされています。

大報恩寺様は1227年に天台宗の僧の義空によって

開創されています。

応仁の乱等の京都の争乱を乗り越えた御本堂は

京都最古と言われています。

この御本堂を建立した大工の棟梁の妻である

「おかめ」にまつわる悲しい逸話…

「おかめ招福信仰」の発祥の地になっています。

宝物館も圧巻でした。

快慶による十大弟子立像。

定慶による六観音菩薩像。

他に入館者がいなかったので間近でジックリと

拝観させていただき至福の時間となりました(´▽`)

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ