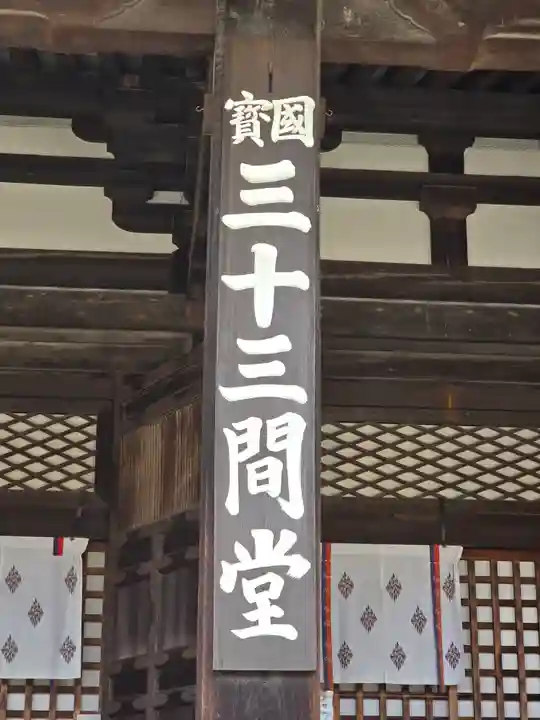

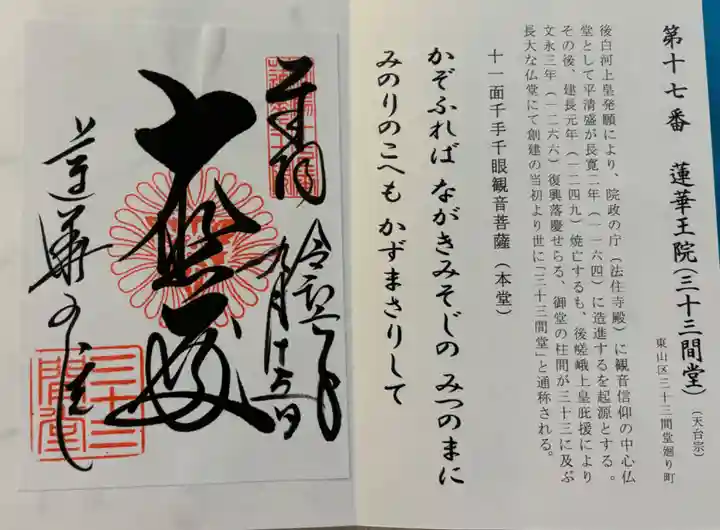

れんげおういん(さんじゅうさんげんどう)|天台宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

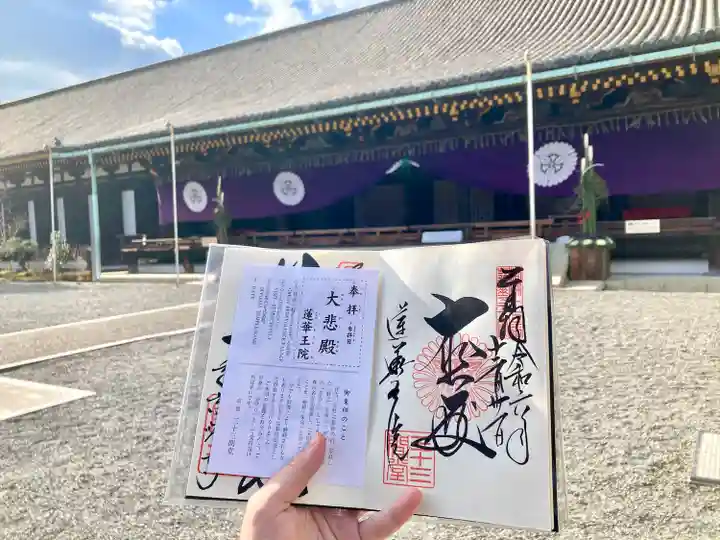

楽しみ方蓮華王院(三十三間堂)のお参りの記録一覧

絞り込み

観音経読誦会に参加してきました。☀️

この日は、完全"アウェイ"状態。お堂に入っていく人の9割以上が外国の方でした。😯

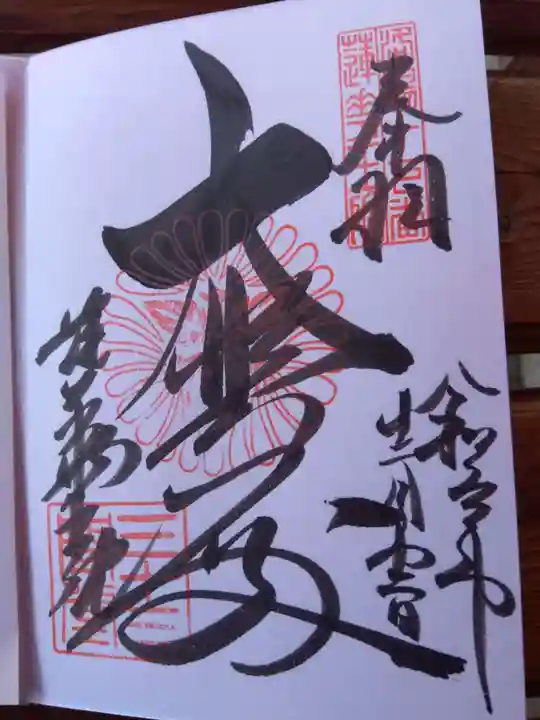

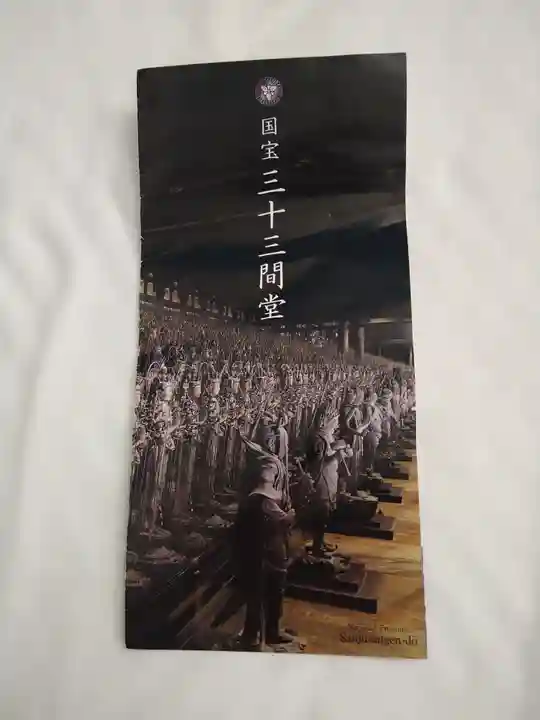

一つのお堂の中に、1000体の観音さま(観音立像)と中央に丈六の千手観音さま(千手観音坐像)。入口に風神。出口に雷神。1000体の観音さまの前に二十八部衆。観音浄土の具現化に圧倒されます。多分国籍問わず、その世界観に驚かされるのは無理ないと思われます。

1000体の観音さまの中には、お堂が建てられた時からのものもあります。1249年(建長元年)火災に見舞われるわけですが、無事に運び出された観音さまです!😯

入口には"風神"。逆立った髪の毛と大きく見開いた目と口。インパクト大です!🤭躍動感に満ち溢れています。風をいっぱい取り込んだ"袋"をしっかりと首に巻き足で身体を支えている姿。今まではその全体像に満足し、次の観音さまへと歩みを進めていましたが、今回はなぜか"歯"に目がいってしまいました。ギザギザしている歯。まるで生きているかの様子。😯今にも喋りだしそうでした!🤭

肝心の観音経は、まだまだ上手くありません。が努力するつもりです。継続は力なり!😅

山号:妙法院に所属する仏堂のため、なし。

宗派:天台宗

御本尊:中尊並びに1000体の観音さま

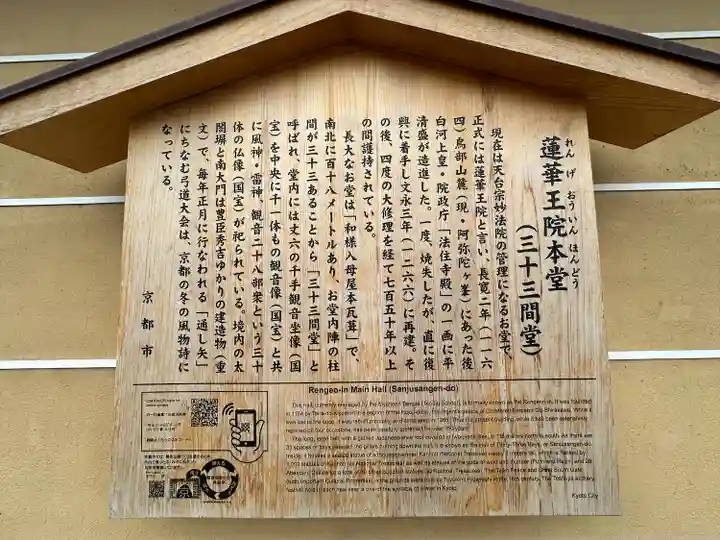

創建:1165年(長寛2年)

もっと読む

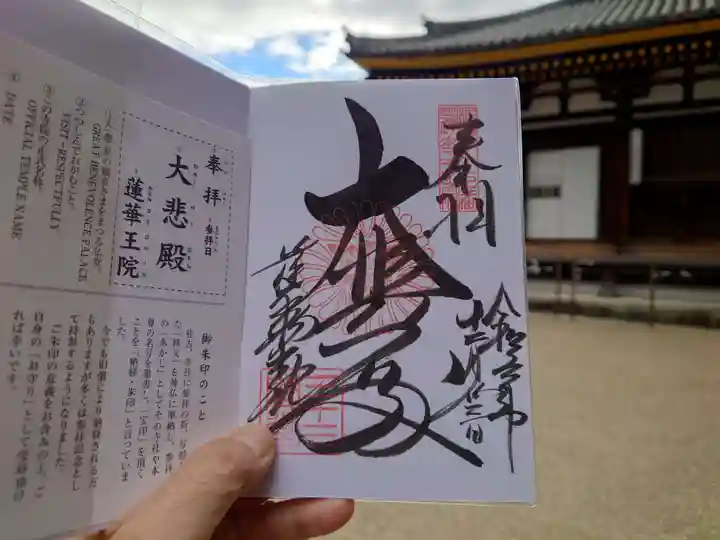

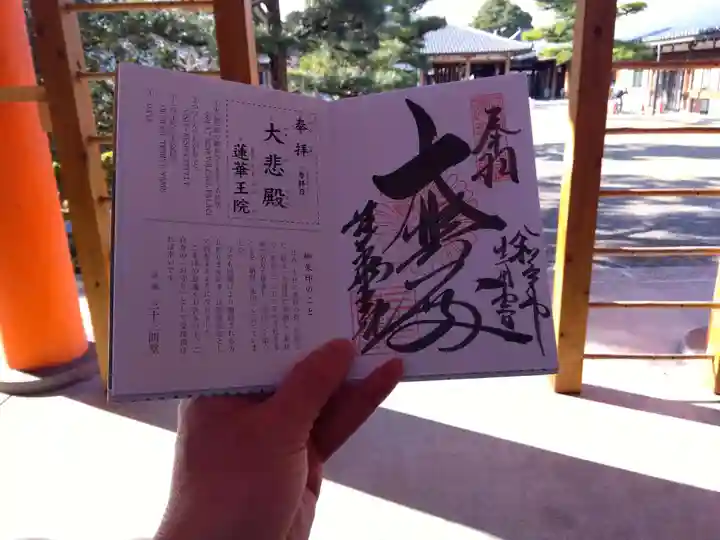

霧雨の中、お参りしてきました。

観光バスは停まっていなかったものの、相変わらずお堂に入っていく人は絶えず、私も靴を脱ぎその流れに入り進んでいきました。

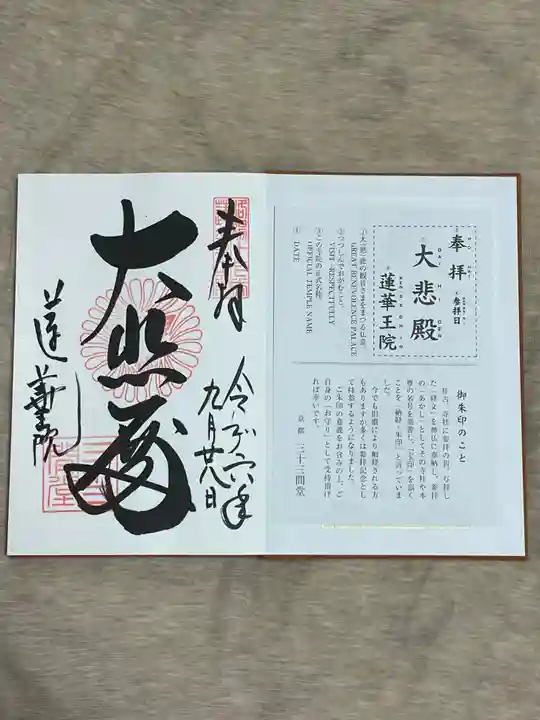

まず、"風神"に手を合わせます。🙏二十八部衆の一体一体に···。🙏そして中尊。御本尊の千手観音坐像です。湛慶82才の作と言われています。

最近御縁あり、"平成の大仏師""100年に1人の名仏師"と言われる松本明慶さんをTVでお見かけしました。明慶さんの彫った仏様は、観音正寺(西国三十三所観音霊場第32番札所)や紀三井寺(西国三十三所観音霊場第2番札所)で見ることができます。表情が明るく手を合わせているとあたたかい空気に包まれていきます。湛慶の仏様とはまた違った印象です

一本の木から仏様を生み出す···。"湛慶"··。どんな方だったのだろう。想像を掻き立てられます。湛慶が生み出した中尊(千手観音さん)は、穏やかな表情を浮かべ、今日も参拝者一人一人を迎えています。

🙏

山号:なし

宗派:天台宗

御本尊:千手観世音菩薩

創建:1165年(長寛2年)

今のお堂は、1266年(文永3年)に再建さ

れたもの。

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ