こんちいん|臨済宗南禅寺派大本山南禅寺塔頭

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方金地院のお参りの記録一覧

絞り込み

南禅寺の塔頭、金地院にお参りしました。東照宮の御朱印をいただきました。

宗派:臨済宗南禅寺派

寺格:南禅寺塔頭

本尊:地蔵菩薩

創建年:応永年間(1394年 - 1427年)

開山:大業徳基

開基:足利義持

中興:以心崇伝

文化財:

紙本墨画溪陰小築図、絹本着色秋景冬景山水図(国宝)

方丈、東照宮、茶室(京都三名席)、本光国師日記ほか(重要文化財)

庭園(国の特別名勝)

〇江戸幕府の法律や外交を担った僧・以心崇伝が住したことで知られる。僧録司が置かれ、一塔頭寺院に留まらず江戸時代を通じて五山十刹以下全ての住職の任命権を持つ事実上の最高機関とされた。また10万石の格式を持ち、「寺大名」とも呼ばれた。

〇京都三名席の茶室がある。

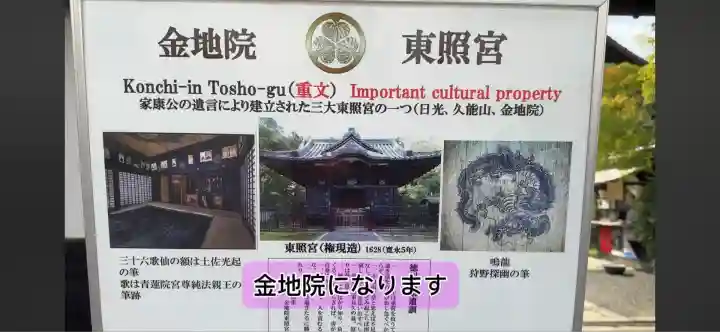

〇東照宮:小堀遠州による築。国の重要文化財に指定される社殿は、京都唯一の権現造り。徳川家康の遺言で建てられ、家康の遺髪と念持仏を祀っている。金地院中興の祖である以心崇伝(=金地院崇伝)は、上野の寛永寺を開いた天海僧正とともに徳川家康の側近で「黒衣の宰相」とも呼ばれていました。幕府の公式記録である『徳川実紀』によれば、家康は元和2年(1616年)4月2日、側近の以心崇伝、南光坊天海、本多正純を召し、「(遺体は)久能山に納め奉り、御法会は江戸増上寺にて行はれ、霊牌は三州(三河国)大樹寺に置れ、御周忌終て後下野国日光山へ小堂を営造して祭奠すべし。京都には南禅寺中金地院へ小堂をいとなみ、所司代はじめ武家の輩進拝せしむべし」と遺言したという。江戸期には京都所司代の番所が置かれ、創建当初は日光東照宮と比されていた。

金地院

南禅寺の中にあります。

京都市左京区にある臨済宗南禅寺派の大本山南禅寺の塔頭寺院です。徳川家康のブレーン(「黒衣の宰相」)として知られる以心崇伝(いしんすうでん)が再興した寺院です。

鶴亀の庭(特別名勝) 小堀遠州作庭による江戸時代初期を代表する枯山水庭園です。白砂を大海に見立て、鶴島と亀島、蓬莱山(ほうらいさん)を表した石組みが特徴で、幕府の永続を願う意が込められています。

東照宮 徳川家康の遺言により、久能山東照宮、日光東照宮とともに創建されたもので、家康の遺髪と念持仏(慈眼大師作の家康像)が祀られています。

https://youtu.be/Va8h_LYSpmw?si=XUCuBtnp9oVyZeQM

YouTubeで色々京都を中心に寺社仏閣を訪れてアップロードしております。

至福の基地というチャンネルです。

良かったら、見ていただき、チャンネル登録してもらえるとありがたいです。

京都市左京区にあるお寺です。

宗旨宗派は臨済宗南禅寺派

寺格は南禅寺塔頭

ご本尊は地蔵菩薩

です。

眞乗院は南禅寺境内の南側にあります。

江戸幕府の法律や外交を担った僧・以心崇伝が住したことで知られます。

僧録司が置かれ 一塔頭寺院に留まらず江戸時代を通じて五山十刹以下全ての住職の任命権を持つ事実上の最高機関とされたそうです。

また10万石の格式を持ち 「寺大名」とも呼ばれたそうです。

小堀遠州作の庭が国の特別名勝に指定されています。

本堂の方丈は お寺の方のガイド付きで拝観できました。

禅院方丈に典型的な六間取りです。

中央の手前が「室中」

中央の奥が本尊地蔵菩薩像を安置する「仏間」

西側は手前が「次の間」(檀那の間)

西側の奥が「富貴の間」(衣鉢の間)

東側は手前が「鶴の間」(礼の間)

東側の奥が「菊の間」(書院の間)

となっています。

方丈のいちばん奥には 茶室「八窓席」があります。

茶室というと 躙口から入るものと思いますが こちらは方丈から入る貴人口も併せ持ちます。

また躙口手前には縁もあり 家臣をこちらで待たせるなど 格の違いを見せつけるような茶室となっているようです。

「富貴の間」は奥に床高を一段高めた上段を設け 床・棚・付書院を設け 天井を格天井とする格式の高い部屋です。

各室の襖や障子腰板には 狩野派による金地の障壁画があります。

障壁画の主な画題は「富貴の間」が松 「次の間」が松・梅・牡丹 「室中」が唐人物 「鶴の間」と「菊の間」がそれぞれ鶴と菊などです。

方丈の南側には 鶴亀蓬莱の庭があり 東に亀石 西に鶴石が置かれています。

鶴亀の庭の西側には開山堂があります。

以心崇伝の塔所で 左右両側には十六羅漢像が安置されています。

掛かっている勅額は 後水尾天皇の筆だそうです。

さらに南側には 徳川家康の遺言による3つの東照宮のうちの一つがあり 江戸幕府による増改築が度々なされています。

東照宮には 専用の門がありますが 現在はそこから入ることはできないようです。

本当に見どころ満載な塔頭です。

塔頭というより別格本山ですね。

南禅寺塔頭。

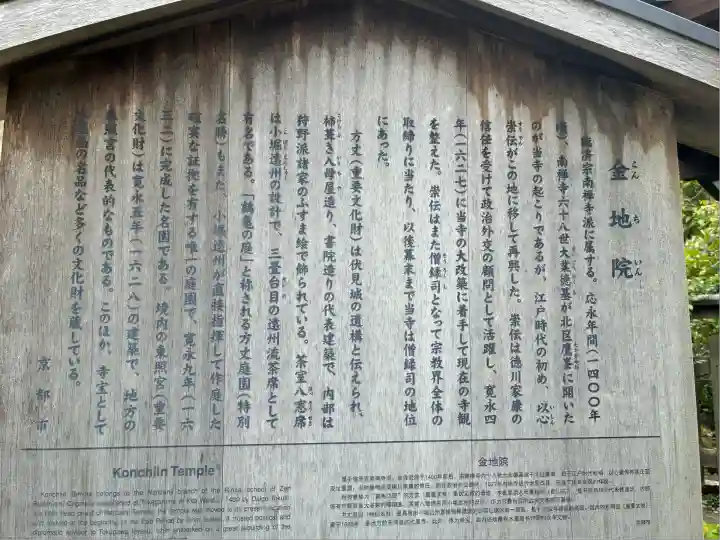

応永年間(1394年 - 1428年)室町幕府第4代将軍足利義持が創建したと伝わる。

1605年以心崇伝が現在地に移し再興した。

方丈は1611年伏見桃山城の一部を徳川家光より譲り受け移築したと伝わる。

狩野探幽、海北友松、長谷川等伯らの襖絵が残されている。

方丈裏手には小堀遠州設計の茶室八窓席がある。方丈・八窓席は重文指定されている。

小堀遠州作庭の方丈庭園は鶴亀の庭と呼ばれる。左側の石を亀、右側の石を鶴に見立てている。

境内にある東照宮は1628年に造営された。徳川家康の遺髪と念持仏を祀っている。

拝殿の天井には狩野探幽筆の「鳴龍」が描かれて、欄間には土佐光起画・青蓮院宮尊純法親王書の三十六歌仙額が掲げられている。重文。

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ