かわわじんじゃ

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

おすすめの投稿

秦野から南下し、長寿の里・二宮へ。

海あり畑あり、なだらかな山あり。神様が集う土地に相応しい、温暖な場所です。

国道1号線の案内看板からはソートー距離があります。

が、のんびりお散歩にはイイワヨ👍

田舎のお宮さんという、いい味が出てる鳥居⛩️

神社の石段はこのくらいがちょうどいいな💦

藁葺きの門。

ちょいと経年劣化が進んでるねー

ジモティーの参拝が絶えない

なかなか派手な絵馬

御拝殿東の摂社にもご挨拶

こちらは西側の摂社

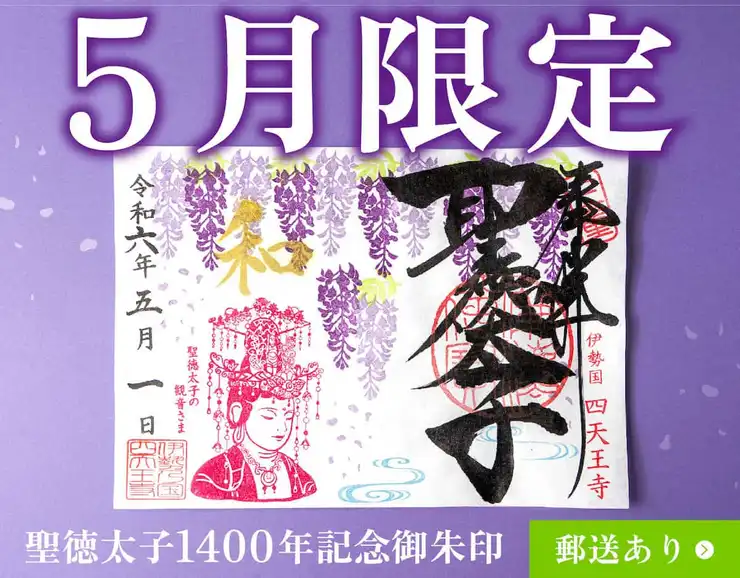

お正月の御朱印

あの、昔の納豆包むアレ。経木って言ったっけ。ああいう感じのヤツ。

薄いから、御朱印帳にはちゃんと貼れるヨ👍

初代内閣総理大臣謹書とな!

現内閣総理大臣のだったらイラネーわ。

歴史

当神社は、相模国二之宮で古くから二宮大明神又は二宮明神社と称し、二宮町の町名は当社が二之宮であることからきています。又、延喜式式内社とは延長5年(927年)にまとめられた『延喜式』(平安時代中期に編纂された法律)の延喜式神名帳(全国の神社一覧)に所載された相模国13社の中の名社であります。

創建は、第11代垂仁天皇の時代(約2000年前)、磯長国造(今の県知事のような人)・阿屋葉造という人が国の勅命により、磯長国(今の県西部)鎮護の為創祀。日本武尊が東征途中奉幣祈願をされ、第19代允恭天皇皇妃の衣通姫命安産祈願を始め、建久3年源頼朝安産祈願の為神馬を奉納し、小田原北条氏より鬼門守護社として崇敬深く、徳川家康公九州名護屋出陣の際祈祷札を献上、殊の他ほか喜ばれ御朱印地五十石を与えられました。

それ以後、歴代徳川将軍に御朱印地を認められ又、歴代宮司には「二見神太郎」を名乗ることを、正月には必ず江戸城に登城してご挨拶申上げ御祓札を献ずるのが例となりこれが幕末まで続き、明治6年郷社に列っせらます。

現在宮司二見家は、第65代一条天皇の永延元年(987年)粟田中納言次男次郎藤原景平が初代宮司となり二見氏を名乗り、以来1200年、今日まで続き現在の宮司で41代続いています。

敷地2千坪、四方を森に囲まれ閑静典雅にして神聖な霊地であります。社蔵宝物主なるものは、二見家初代宮司が三重県伊勢二見浦より携えてきた雨乞神事の網石、茅葺屋根の神門に県内最古(平安後期)の随神像、旧神領地より発見された田船(奈良時代)、国府祭神揃山祭場古地図(江戸中期)、初代総理大臣伊藤博文公直筆の鳥居額が保存、その他古文書記録多数がございます。

| 名称 | 川勾神社 |

|---|---|

| 読み方 | かわわじんじゃ |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 電話番号 | 0463-71-0709 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://kawawajinja.com/ |

| おみくじ | あり |

| 絵馬 | あり |

詳細情報

| ご祭神 | 大名牟遅命,大物忌命,級津彦命,級津姫命,衣通姫命 |

|---|---|

| ご由緒 | 当神社は、相模国二之宮で古くから二宮大明神又は二宮明神社と称し、二宮町の町名は当社が二之宮であることからきています。又、延喜式式内社とは延長5年(927年)にまとめられた『延喜式』(平安時代中期に編纂された法律)の延喜式神名帳(全国の神社一覧)に所載された相模国13社の中の名社であります。

|

Wikipediaからの引用

| 概要 | 川勾神社(かわわじんじゃ)は、神奈川県中郡二宮町山西にある神社。延長5年(927年)の『延喜式神名帳』に記載されている相模国の延喜式内社十三社の内の一社(小社)とされる。旧社格は県社。 毎年5月5日に大磯町国府本郷の神揃山(かみそろいやま)で行われる旧相模国の伝統的な祭事、国府祭(こうのまち)に参加する相模五社の一つで同国二宮に当たる。祭の中心的な儀式「座問答」は相武(さがむ)と磯長(しなが、「師長」とも表記する)をあわせて相模国となったときに、寒川神社と当社のいずれを相模国一宮とするかで争った故事によるものとされる。所在地名の「二宮町」は当社にちなみ、古くより「二宮大明神」「二宮明神社」とも称される。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 寛永19年(1642年)9月に書かれた『二宮川勾神社縁起書』[注 1]によれば、垂仁天皇御世に余綾・足柄両郡の東西海岸が磯長国であった頃、磯長国国宰である阿屋葉造(あやはのみやつこ)が勅命を奉じて当国鎮護のために創建したのだと言う。『式内社調査報告 第11巻』も、この辺りが磯長国の中心地で、当社は磯長国造(しながのくにのみやつこ)に由縁のある神社であったと述べている。『新編相模国風土記稿 巻之40』[1]によれば、「川勾」の地名は、往古にこの地で押切川が曲流していたことに由来すると言われ、川勾神社の名も地名に由来するのだと言う。 さらに『二宮川勾神社縁起書』[注 1]によれ...Wikipediaで続きを読む |

| 行事 | 祭事[編集] 元旦祈祷祭(元日) 御筒粥祭(1月15日) 節分祭(2月3日) 祈年祭(2月) 国府祭(5月5日) 夏越の大祓(6月下旬) 例大祭(10月第2日曜日) 新嘗祭(11月23日) 師走大祓(12月下旬) |

| 引用元情報 | 「川勾神社」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E5%B7%9D%E5%8B%BE%E7%A5%9E%E7%A4%BE&oldid=98417278 |

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

17

0