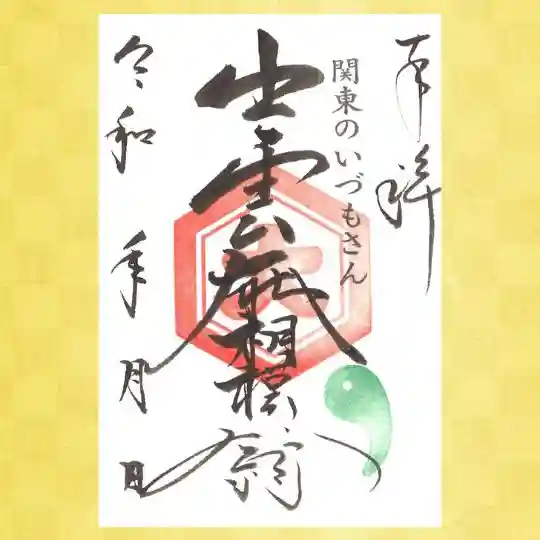

しらたきふどうそん|真言宗|白滝山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

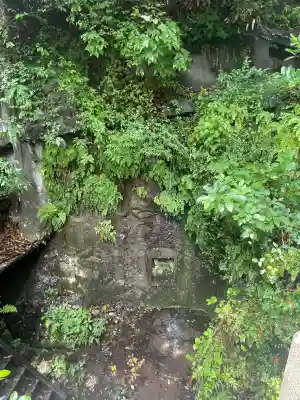

境内・文化財

境内・文化財をもっと見る|白滝不動尊の情報

| 住所 | 神奈川県横浜市中区根岸町3-156 |

|---|---|

| 行き方 | 京浜東北線 根岸駅より徒歩10分 |

白滝不動尊の基本情報

| 名称 | 白滝不動尊 |

|---|---|

| 読み方 | しらたきふどうそん |

| 参拝にかかる時間 | 10分 |

| トイレ | 無し |

| ホームページ | https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%BB%9D%E4%B8%8D%E5%8B%95%E5%B0%8A_(%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82) |

詳細情報

| ご本尊 | 白滝不動明王 |

|---|---|

| 山号 | 白滝山 |

| 院号 | 不動院 |

| 宗旨・宗派 | 真言宗 |

| 創建時代 | 不詳(鎌倉時代) |

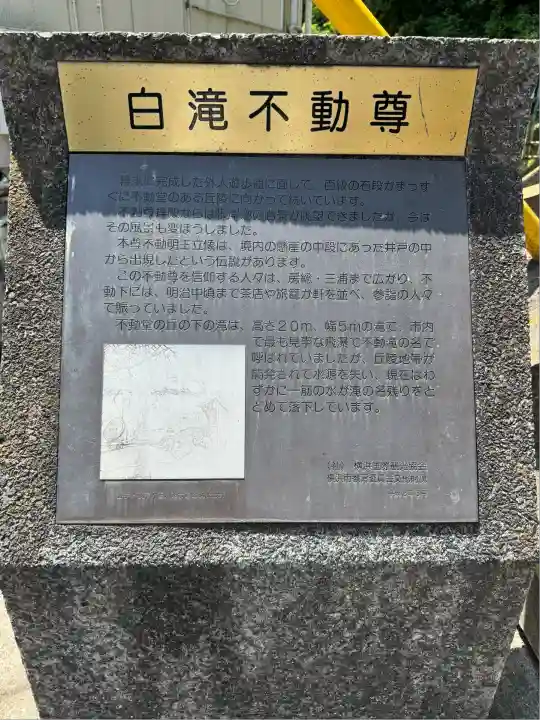

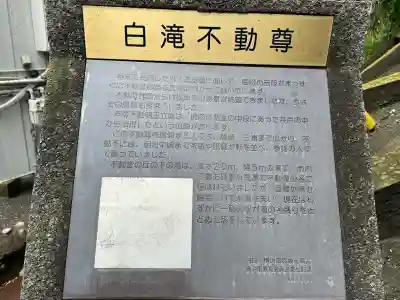

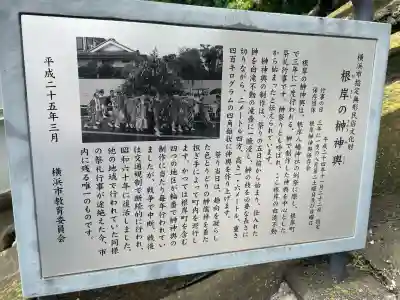

| ご由緒 | 境内には、かつて荒沢不動堂と白滝不動堂の二つの仏堂があった。 荒沢不動尊は高さ98cmほどの漆黒の木像で、右手に剣を、左手に縄を持ち火焔の前に立つ。鎌倉時代のこと。ある修験者はこの不動像を背負い諸国行脚の旅をしていた。根岸湾を一望できる丘で休んでいたところ、像は岩のように重くなり、微動だにしなくなった。不動様はこの地を気に入ったのだろうと思い、村人の協力を得て小さなお堂を建てたとの言い伝えが残されている[1]。 白滝不動尊は高さ45cmほどの極彩色の木像で、傍らに22cmの両童子が立つ。言い伝えによると、永禄の頃。根岸台地の麓にあった、湧水をたたえた池のほとりに外記という者が暮らしていた。ある日、大雨で池の水があふれ、外記の家も、池から根岸湾に注ぐ烏川も濁流にのまれた。外記は土砂を取り除き家を掘り出していたところ、山の中腹に井戸のようなほら穴が見つかり、中から一体の仏像が現れた。外記が自宅の仏壇に供えると、その夜仏像から一条の光明がさし、輝き始めた。家に置いていてはもったいないと宝積寺に預け、読経し供養したがその夜も異様な光を発した。寺の僧侶は「元の地に帰りたがってるのだろう」と考え、仏像が発見された穴に行くと井戸のそばに岩屋が見つかった。そこに仏像を納め抱擁すると、光を発することはなくなったと言う。その数年後の文禄の頃。仏像が見つかった井戸の穴から大量の水が湧き、滝のように崖から流れ落ちた。その夜、外記の夢に仏像が現れ、「我は不動明王である」とお告げをした。外記は岩屋の脇に草ぶきのお堂を建て、不動像を安置した[2]。 貞享の頃には、加曽の住民たちは不動堂を修繕し、氏神として祀るようになった。1690年(元禄3年)、不動尊を腹ごもりにするため、鎌倉の仏師三橋甚兵衛らに、大きな不動像の制作を依頼。新たな社殿を建て、新しい像の中にそれまでの不動像を収め、本地仏白滝不動尊像として祀った。すると、上根岸の住民も氏子になりたいと申し出て、両村の鎮守神となった[3]。1651年(慶安4年)、根岸八幡神社周辺が検地により根岸村から滝頭村に編入されたことにより、根岸村の村民は白滝不動尊を鎮守神と仰ぐようになった。1766年(明和3年)、根岸八幡神社が根岸村内に移転すると、白滝不動尊と根岸八幡神社の双方が根岸村の鎮守となった[4]。1869年(明治2年)、神仏分離により白滝不動尊が真言宗の寺院となったことにより、根岸村の鎮守は再び根岸八幡神社のみとなった[3]。 1923年(大正12年)の関東大震災では荒沢不動堂と白滝不動堂の二つのお堂は全壊したが、根岸村の民家は一つも倒れることがなかった。これは不動様が身代わりになってくれたと考え、1925年には本堂を再建。堂内中央正面に白滝不動尊、左側外陣に荒沢不動尊が安置されている[1]。右側には弘法大師像があり、横浜弘法大師二十一ヶ寺の第十六番霊場ともなっている[5]。 1935年(昭和10年)10月、『横浜貿易新報』の読者投票により県下名勝史蹟四十五佳選に選定された[6]。 仏像が現れたとされる7月28日には祭礼が行われた。毎月28日の縁日には多くの参拝客が訪れ、坂下の道には屋台が並んだ。夏の縁日には海辺で花火が打ち上げられたりもした。明治の中ごろまでは周囲の街道には茶店や旅籠が並び、遠く三浦や房総半島の漁民が船で参詣に訪れることもあったが[7]、戦後には訪れる人もまれな静かな寺院となった[8]。

|

| ご利益 | |

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

白滝不動尊に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ