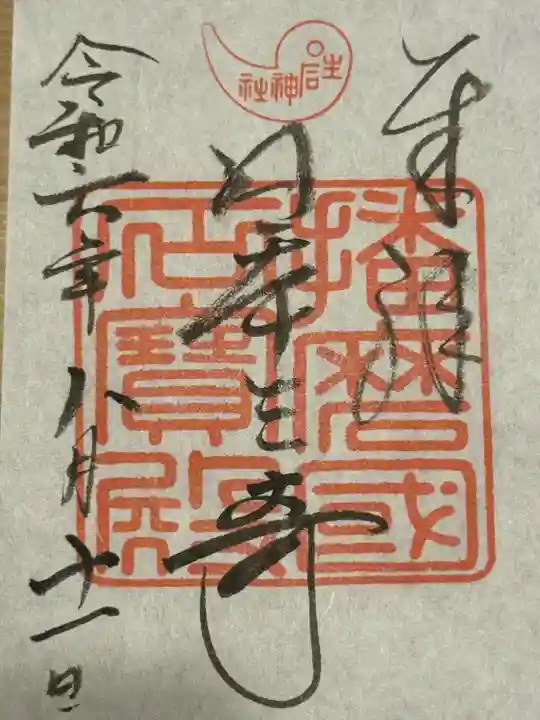

おうしこじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方生石神社のお参りの記録一覧

絞り込み

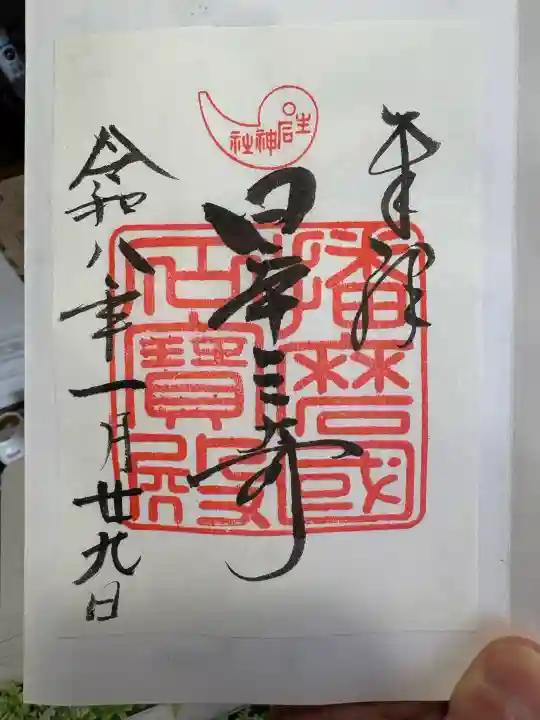

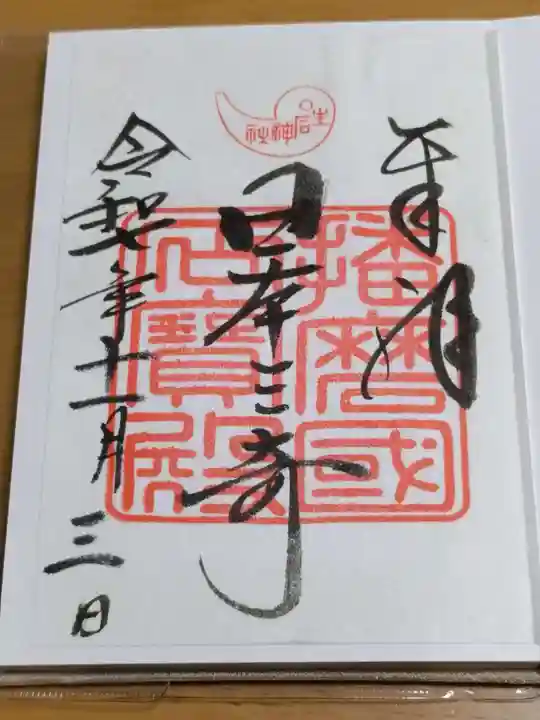

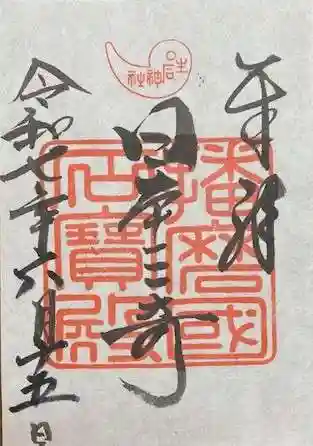

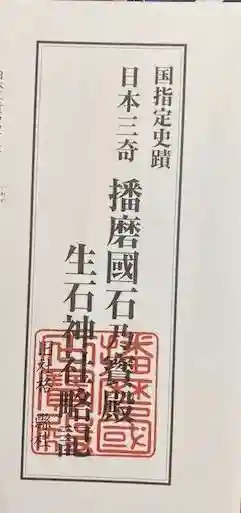

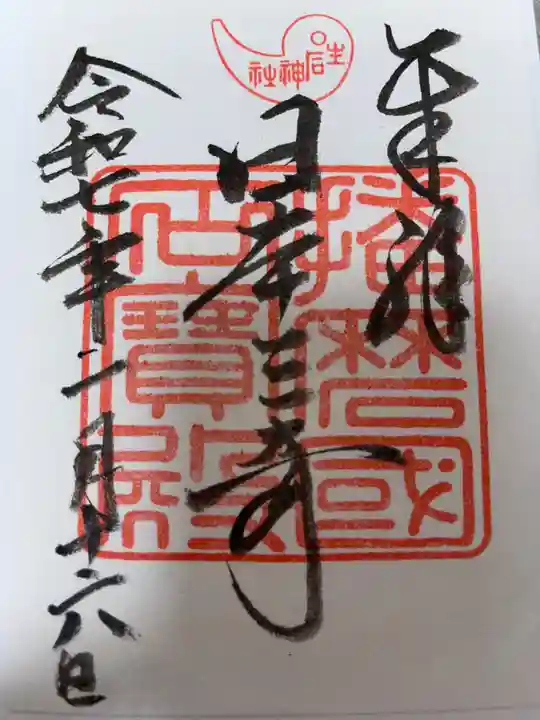

今日は日本三奇 播磨國石乃寶殿

生石神社⛩️へ参拝に行きました

🚙💨此処は仙台塩釜神社の塩釜と

宮崎霧島神社の天逆鉾と並ぶ日本三奇

【Ameba blogみぞかつ ぶら散歩】から抜粋^ ^👆🏻

神代の昔、大穴牟遅命と少毘古那命のニ神が、天津神の命を受けて出雲国より播磨国に来られた時に、ニ神が

相談して👀国土を鎮めるに相応しい石造りの宮殿を建てようと決めました!

一夜にして現在の形まで仕上げましたが、工事⛑️半ばで、阿賀の神(播磨土着の神)の反乱を受け、宮殿造営の途中に、現在の神爪地区に多数の神を

集め反乱を鎮圧しますが、夜明けを迎え、宮殿は横倒しのままで起こす事は叶いませんでした。

然しニ神は、『宮殿は未完なれど

ニ神の霊は、この石に籠り永劫に国土

を鎮めん‼︎』と言明しました🧐

以来この宮殿は、"石寶殿.鎮の岩室“と云われています。勿論!悪疫も終息し天下泰平の世になりました(^-^)

加古川の駅前のお宿で休み2日目です…

って おもいっきり寝過ごしました(^^;)

慌てて朝食を摂り出発です🚗=3

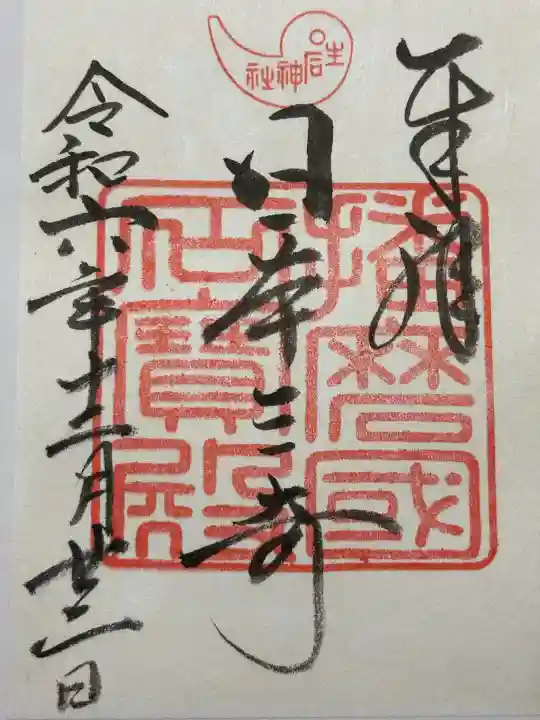

最初に向かったのは生石神社様です。

御祭神は

主神として

大穴牟遅命(オオナムチミコト)

少毘古那命(スクナビコナノミコト)

配祀として

大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)

生石子大神(オウシコオオカミ)

粟嶋大神(アワシマオオカミ)

高御位大神(タカミクラオオカミ)

をお祀りされています。

石の寳殿にお詣りするど高さ5.7m、奥行7.2m、横6.4m の巨大な石造物が目の前に現れます。水面に浮かんでいるように見えることから「浮石」とも呼ばれています。周りの地形から考えると私には削り出したように見えるのですが、誰が何の目的でということは分からないそうです。

形としては昭和のテレビのような感じでしょうか?上からも見ることが出来るのですが圧巻でした(○_○)

もっと読む

今日は久しぶりに友人の車で兵庫県高砂方面に出かけました。お目当ては日本三奇のひとつ「石の宝殿」こと、生石神社です。(あとふたつは宮崎県霧島神社の「天之逆鋒」。宮城県御釜神社の

「四口の神釜」だそうです。)

ここには人間が明らかに加工した「昔のブラウン管テレビ」のような形をした巨石が祀られています。この巨石は万葉集にも歌われており、かなり古くからこの地に鎮座されているようです。

生石神社略記によると古代に大穴牟遅(大国主の別名)、少彦名の仲良しふたり神様の共同作業でここに宮殿を作る予定だったのですが、工事未完成のまま今に至っております。

少彦名さまの霊力がこの石に入っているので、疫病退散にご利益がありそうです。

しかし、どう考えても「生石」と書いて「おうしこ」とは読めないですね。

御祭神 御祭神大穴牟遅命

少毘古那命

配祀神 大国主大神

生石子大神

粟嶋大神

高御位大神

御神体「石の宝殿」の大きさは、横6.4メートル、高さ5.7メートル、奥行7.2メートル、重さ約500トン😳❕

水面に浮かんでいるように見えることから「浮石」ともよばれています。

写真を撮ると浮いているように見えます👀🫢

神社の方がおられたので、お詣りの仕方をお聞きしました。割拝殿で少毘古那命(右)、大穴牟遅命(左)の順に参拝し、石の宝殿(¥100)を左回りに巡ります。触れても良いそうです。

脇にある御神体の分岩「霊岩」

全身の力を込めて霊岩を押した手で、体の弱いところを撫でると、御利益があるといわれているのですが、年月を重ねた身体は撫でたいところがたくさんでした🤣

横に階段があり、上から見ることが出来たのですが、雨で階段が濡れていて滑りやすかったので、上までは断念して、少しだけのぼり写真を撮りました。

浮石の和菓子 買って帰りました~😋

ホトカミさんでフォローをさせて頂いている方の投稿を見て行きたくて行きたくて仕方なかった神社です。

やっと上がる事が出来ました。

兵庫県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ