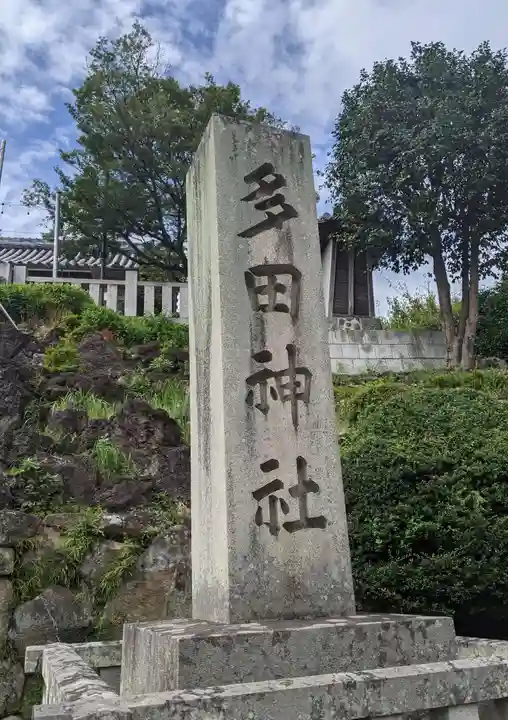

ただじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方多田神社のお参りの記録一覧

絞り込み

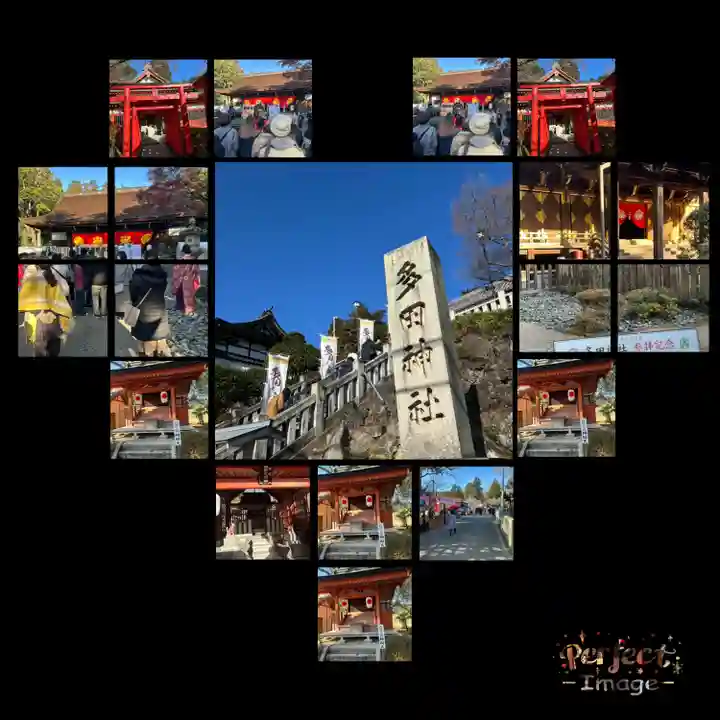

地元シリーズ第2弾‼︎はダッシュ💨💨すれば5分以内の多田神社⛩️です。

境内16000坪全てが国史跡指定を受けています^ ^

天禄元年の創建で、元多田院とも多田大権現社とも言われていたが、神仏分離令により

多田神社⛩️になりました

祭神)源満仲公、頼光、頼信、頼義、義家

五公をお祀りしています👀この五公が700年に亘り武家社会の担い手になった功績は、

多田神社にて国史上鮮やかに輝いています!

《御神徳》

武家長久の勅願社として、又家運隆盛、勝運厄除の守護神として崇敬を集める🧐

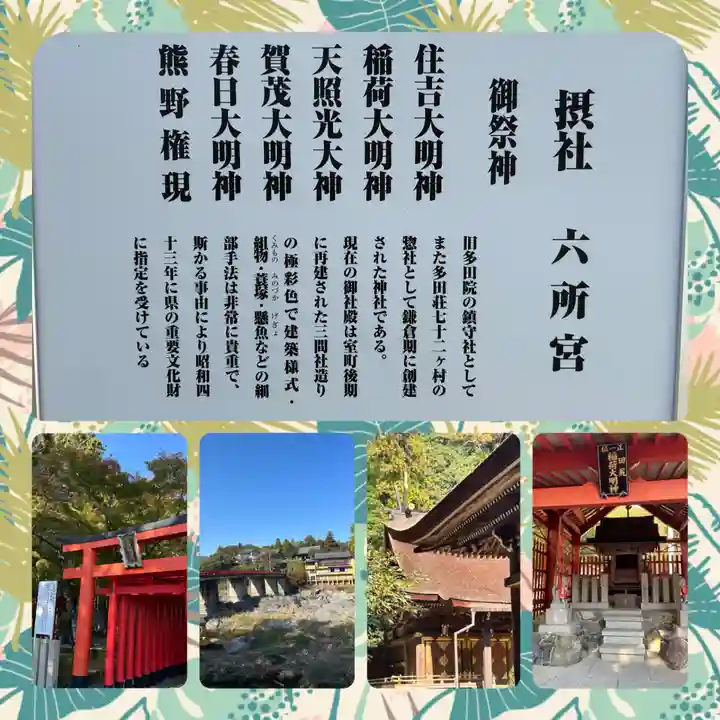

『多田神社にある伝説や伝承』

🐉九頭龍伝説 🥷🏻美女丸伝説

👹大江山鬼退治伝説 🏯多田院鳴動

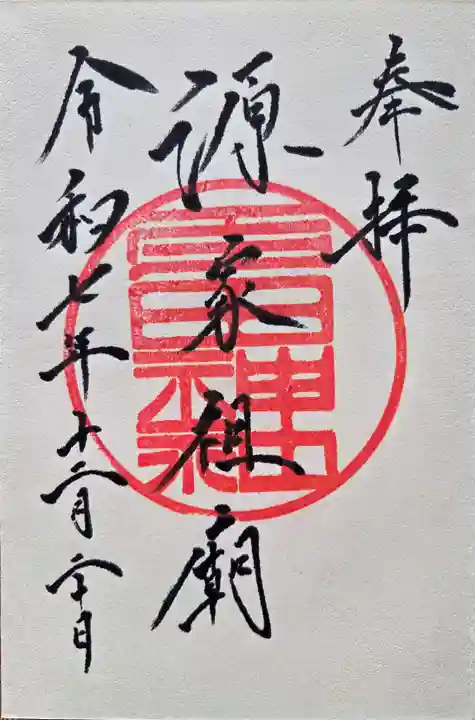

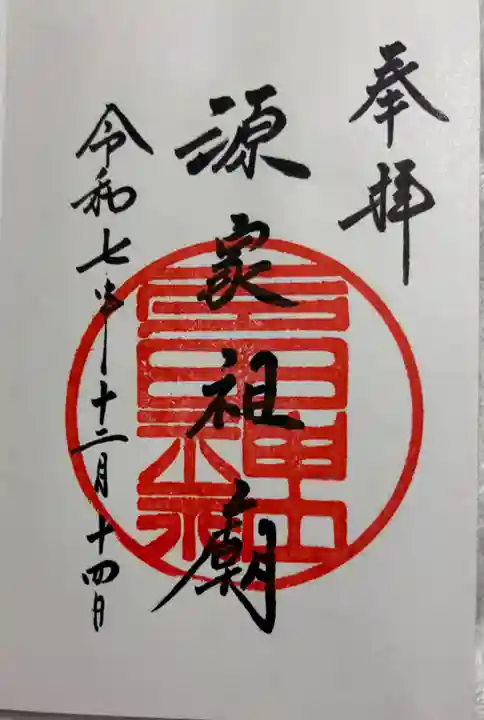

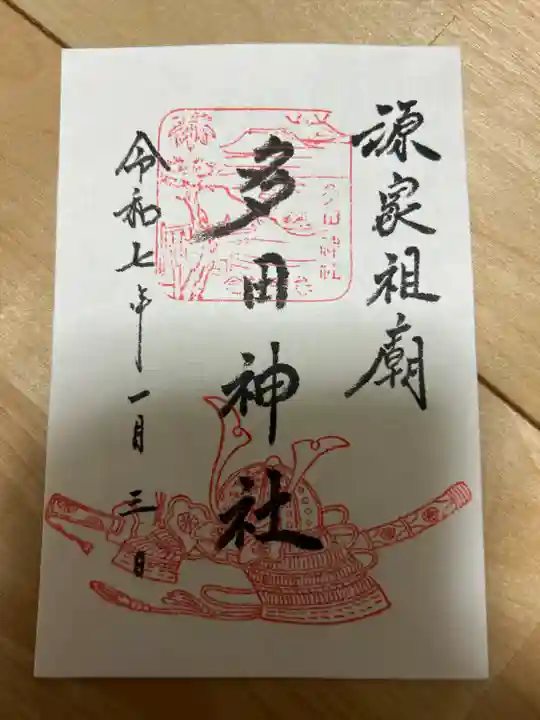

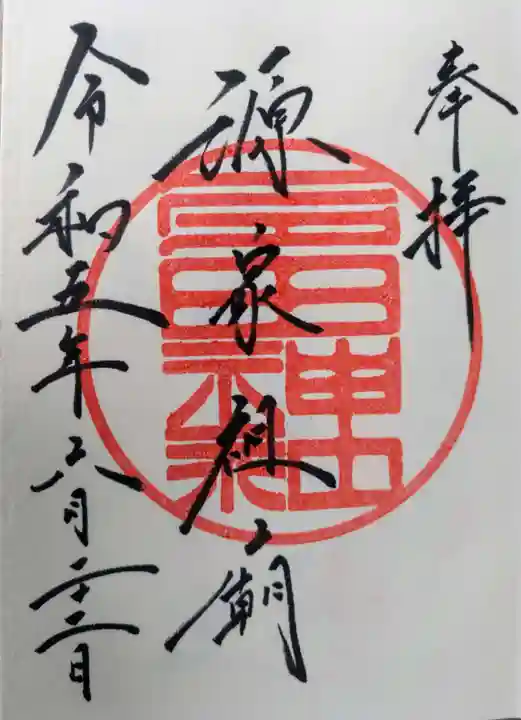

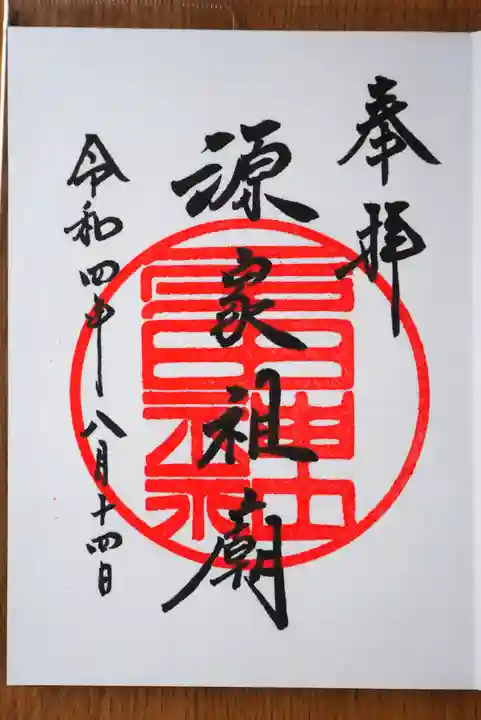

【 源家祖廟 多田神社⛩️案内から一部抜粋】

年の初めに地元の歴史に触れる事ができて

今年も素敵な一年になりそうですby 大吉

皆様、明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します🙇

今年も年明け早々から、なかなか投稿できる時間が取れず、年末の参拝分をなんとかぼちぼち投稿していますので、私の初詣投稿はいつになるやら😅

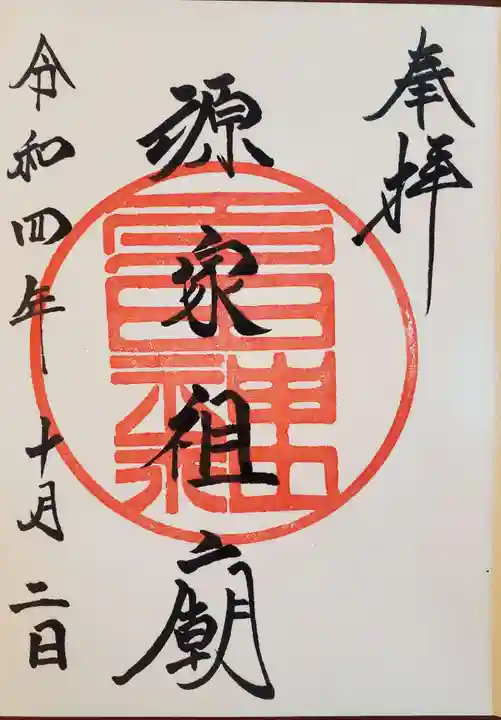

多田神社さんには約3年振りにあがらせていただきました。

清和源氏発祥の地であり、創建は天禄元年(970年)という古社になります。

こちらもどうしても2025年の年末にご挨拶に伺いたいと思い、参拝させていただきました。

御祭神は、第56代清和天皇の曾孫源満仲や、源頼光、源頼信、源頼義、源義家。

家運隆昌、勝運、厄除の御神徳があります。

この地域には、九頭竜伝説、美女丸伝説、大江山鬼退治伝説など数多くの伝説が残されています。

もっと読む

いつかはお参りしたいと思っていた神社の一つ、多田神社です。

創建は天禄元年(970年)とされ、もともとは多田院と号した天台宗の寺院だったようですが、神仏分離令により多田神社となったそうです。

以下は多田神社HPより

源氏発祥の地である多田は、源満仲公が摂津国一の宮住吉大神の御神託を受けてこの地に館を構え、荘園開発及び武士団を構築しました。子孫である清和源氏一門は繁栄を重ね、鎌倉・室町・江戸と約700年に亘る武家社会の担い手となったのであります。

<御祭神>

一の宮 源満仲公

二の宮 源頼光公

三の宮 源頼信公

四の宮 源頼義公

五の宮 源義家公

<御由緒>

主祭神源満仲公、天禄元年(970)当時、攝津守であった公が一の宮住吉明神(現在の住吉大社)に参籠、御神託を蒙り此の地を開拓、源氏の居城となし(本朝、城の初まり)円融天皇より此の城をもって禁裏守護職武門の棟梁万代の居城たるべしとの勅諚を賜ったとある。

そして公75歳の御時勅許を得て仏門に入り一寺を創設して公24歳の自影を安置して国家守護武運長久の霊場となして、多田院と号した。

長徳3年(997)満仲公薨去の後その廟所の造営と満仲像を祀る御影堂が中心となって多くの寺坊が建立された。

多田院は別称を鷹尾山法華三昧寺と呼んだが、宗派は開創当時は天台宗(満仲公末子源賢僧都延暦寺修行)から後年西大寺忍性の再建以来真言律宗に転じた。

当社所蔵の古文書のうち、貞応2年(1223)9月24日付の北条泰時の書状によれば、泰時が多田院に対し代官使の入部を停止させていることがわかる。

いらい鎌倉幕府は、多田院を重要視しており、文永10年(1273)4月にいたっては、多田院造営を督励し、時に造営奉行として僧良観(忍性)にあたらせた。

(中略)

当社縁起によれば、足利尊氏は建武3年(1336)3月2日の九州多々良浜の合戦以前に多田の由緒を伝え聞いて多田院を崇敬したと伝えている。事実現存古文書のうちに、建武3年3月25日付尊氏戦捷祈願の御教書がある。ついで建武4年(1337)7月25日には、尊氏は攝津善源寺東方地頭職を寄進している。そして延文3年(1358)4月30日尊氏が没すると、同6月29日付で義詮は父尊氏の遺骨を多田院に納めている。いらい多田院と足利家の関係は益々密となり、歴代将軍の没後は必ず尊氏に倣っている。

兵庫県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ