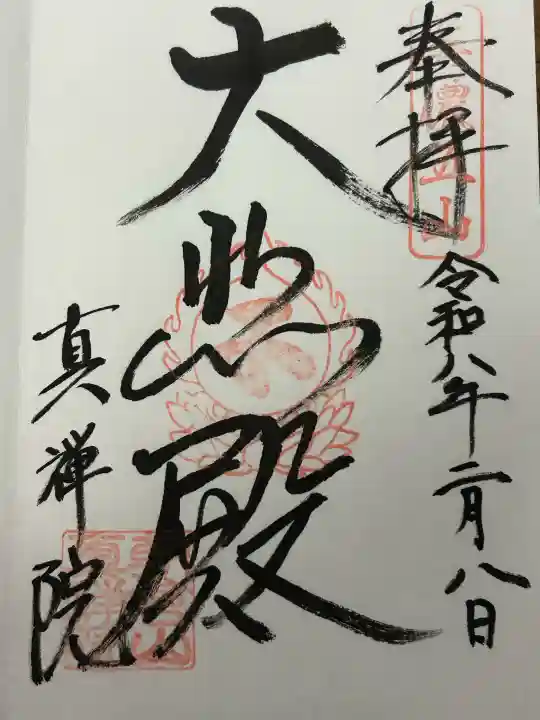

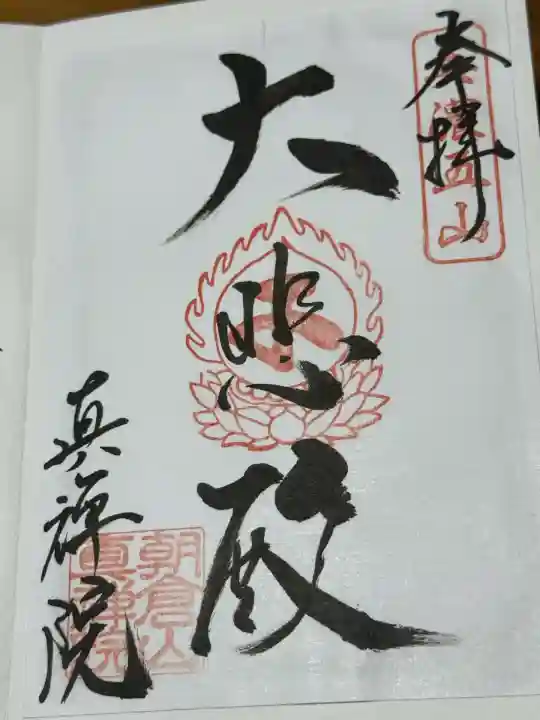

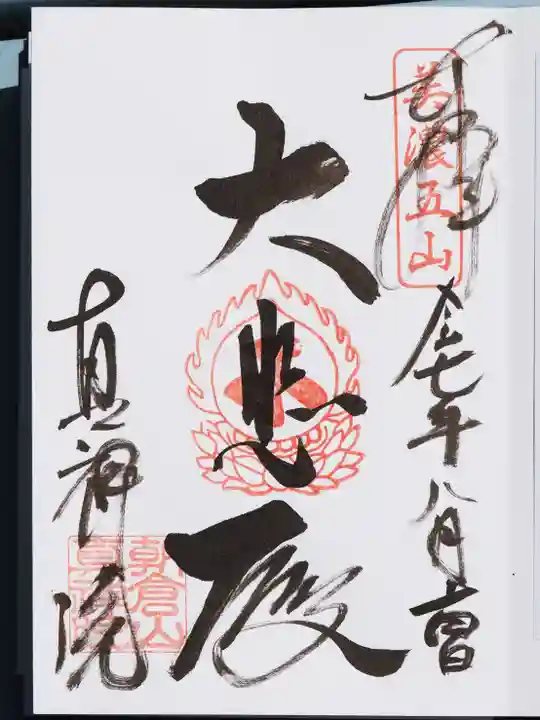

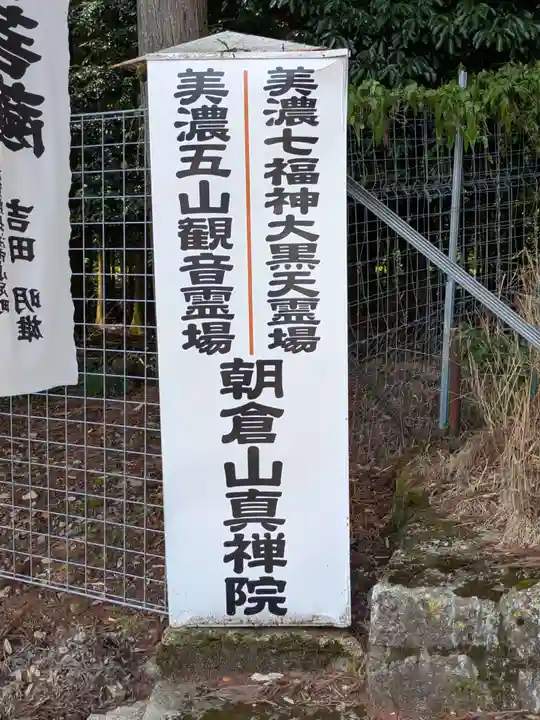

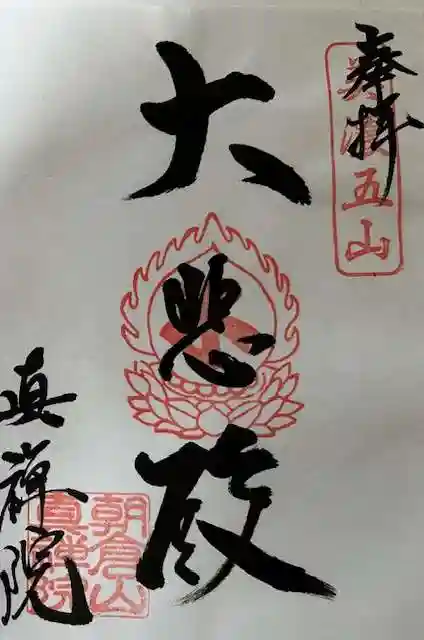

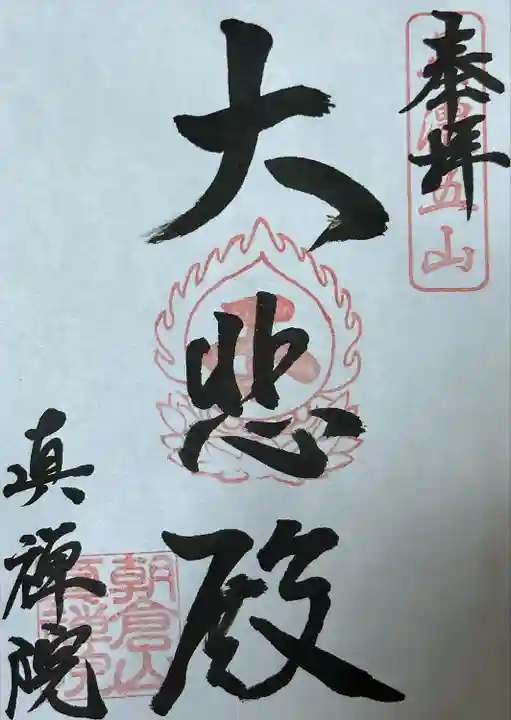

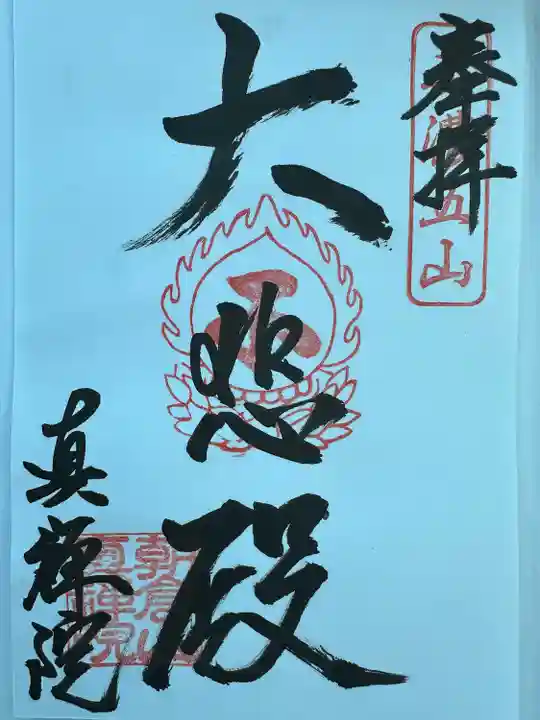

しんぜんいん|天台宗|朝倉山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方真禅院のお参りの記録一覧

絞り込み

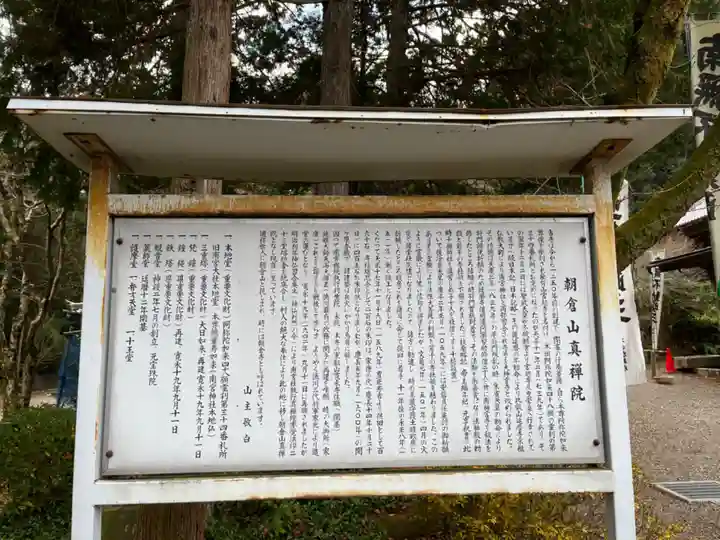

垂井町宮代にある 朝倉山 真禅院にお参りしました。

先にお参りした 見性寺から15分ぐらい・・結構スロープがありキツイ でも坂道はここが最後!と力を踏ん張りました というか ほとんど押していました😢😆

到着すると まずヤレヤレ・・と大きなため息・・ふぅ~です

階段を登ると順序よくお堂がグルリと お参りしやすい (そういう事ではないか😊)

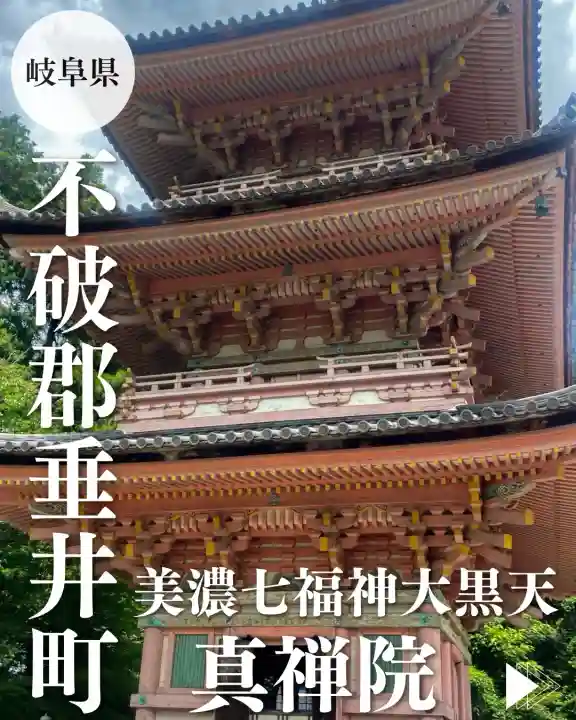

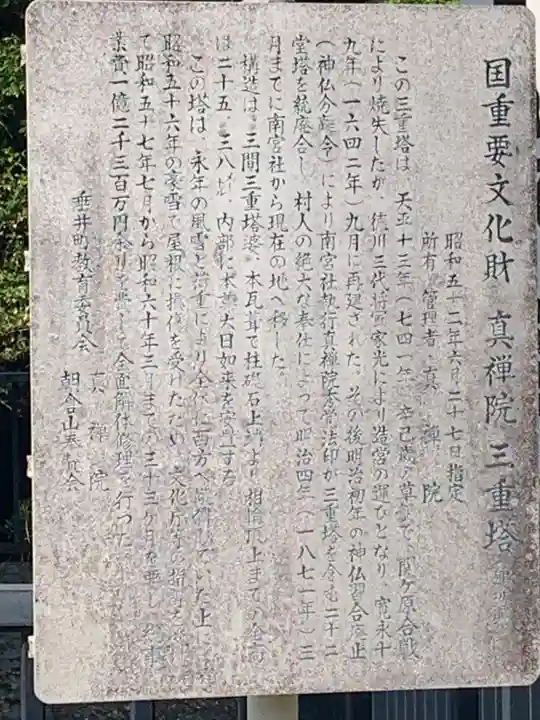

そして 三重の塔がドーンと なにか威厳を感じますね

境内は数名の参拝者 みなさん静かにお参りしてみえました

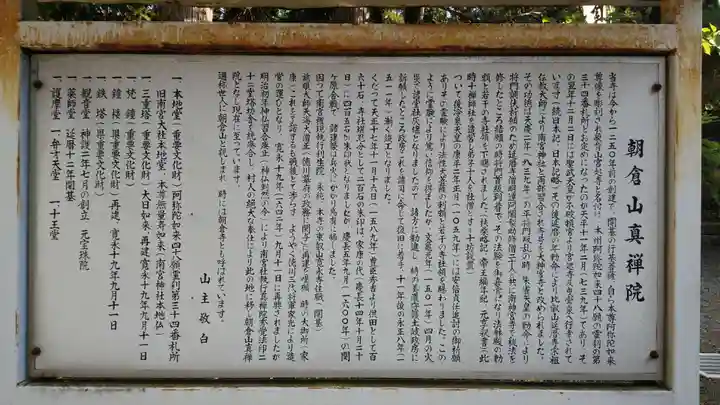

歴史は 行基が創建し 南宮神社(現在の南宮大社)の神宮寺となったと伝わる 天台宗の古刹 南宮神社と同様 関ヶ原合戦の兵火により炎上しますが 三代将軍徳川家光が再建し明治初年の神仏分離令によって現在地に移転しました

境内には国指定重要文化財の本堂や鐘楼堂 三重の塔 北条政子寄進と伝わる鉄塔があります

真禅院(しんぜんいん)は、岐阜県不破郡垂井町にある天台宗の寺院である。山号は朝倉山(あさくらさん)。山号にちなみ朝倉山真禅院、朝倉寺、または単に朝倉山とも呼ばれている。 かつての南宮大社の僧坊であった。

本尊は無量寿如来(阿弥陀如来)、十一面観世音菩薩。無量寿如来は南宮大社本地仏。

古くから霊験があると言われ、平安時代の承平天慶の乱の際、朱雀天皇の勅令により平将門調伏祈願が行なわれている。また、前九年の役の際、後冷泉天皇の命により安倍貞任追討祈願がおこなわれている。

境内には干支の守り本尊(守護仏)がある。

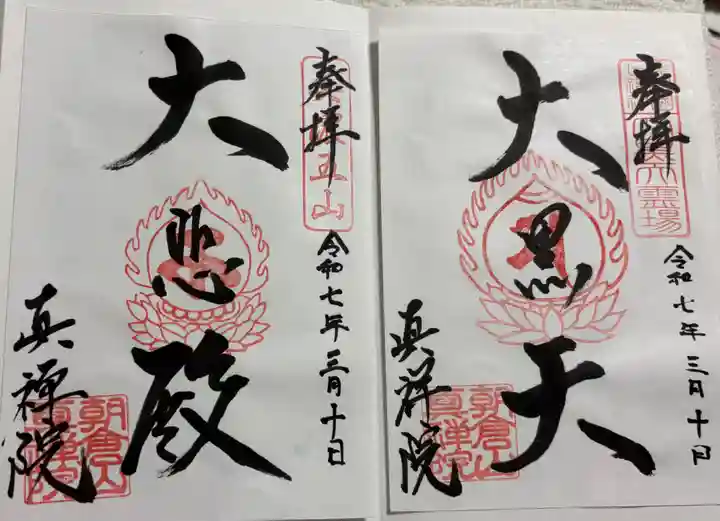

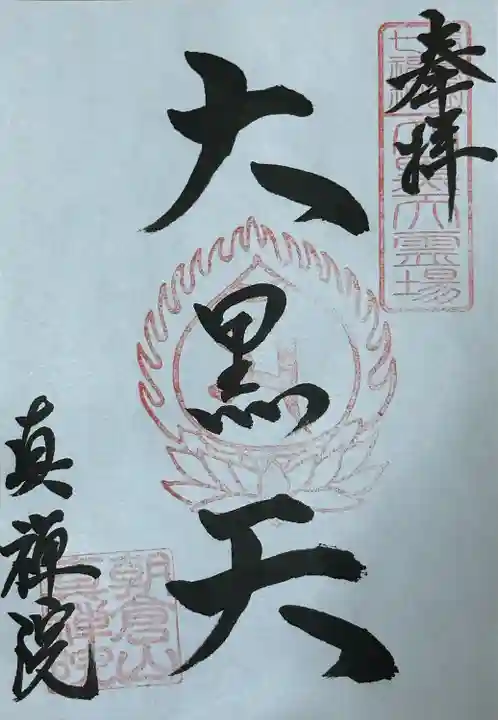

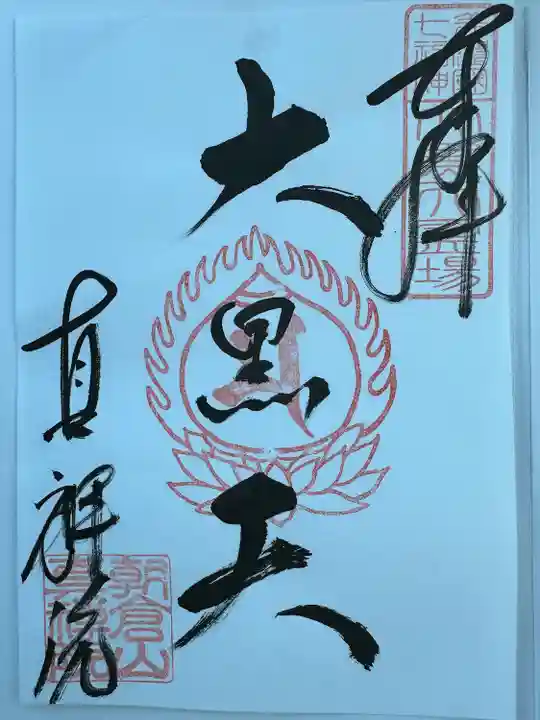

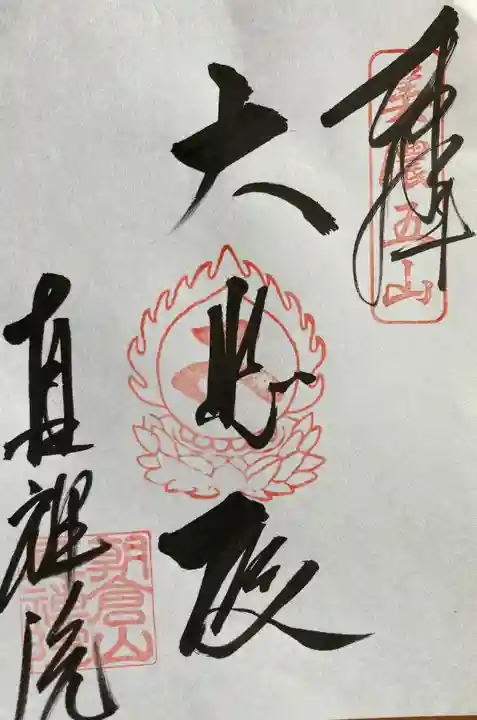

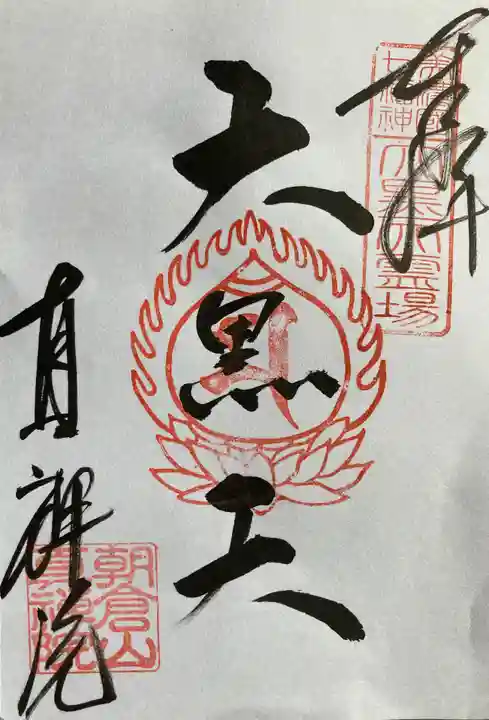

西美濃三十三霊場第十七札所。美濃七福神(大黒天)

~ウィキペディアより抜粋引用~

紅葉が色づいているものもあり、楽しませていただきました。思ったより参拝者がお見えであり、少し驚きでした。(紅葉シーズンだからでしょうか?)

もっと読む

滋賀県米原市に在る悉地院の本尊開帳の帰り道に、岐阜県不破郡関ケ原町の東隣りの不破郡垂井町に在る朝倉山 真禅院を参拝しました。

天台宗で、本尊は十一面観音。(南宮大社の本地仏である阿弥陀如来(本地堂)も本尊と同等の扱いの模様。)

また、所蔵の薬師如来立像は県指定文化財です。

寺伝によれば、739年に行基により創建され、象背山宮処寺(ぐうしょじ)と名付けた。793年に桓武天皇の勅命により最澄が来山し、南宮神社と宮処寺を習合させ、寺号を宮処寺から神宮寺に改め天台宗に改宗。1501年に火災により消失、1511年に美濃守護・土岐政房により再建。1600年に関ケ原の戦いの兵火により神社諸とも焼失。1642年に徳川三代将軍・徳川家光により再建。明治時代初期の神仏分離令により南宮神社から分離独立し現在地に移築する事となり1871年までに移築が完了し、朝倉山 真禅院に改めて現在に至るとの事です。

広めの駐車場に停めさせて頂きました。1台停めてあるのみ、土曜日ですが参拝客は少ないです。石段を上がると冠木門の様な山門。山門をくぐると正面に朱色が目立つ本地堂(重文)。参道右側には十王堂、手水、鉄塔(県指定文化財)、鐘楼(県指定文化財)。鉄塔は建屋の中にあるのなと思いきや空っぽで、現在タルイピアセンターに出陣中。この鉄塔は北条政子が夫・源頼朝の菩提を弔うために全国の社寺に多数寄進したものの一つとの事です。参道左側には阿弥陀堂(恐らく)、釈迦堂、薬師堂、護摩堂です。薬師堂に県指定文化財の薬師如来立像が安置されていると思いますが、堂内は真っ暗で目を凝らしてみると厨子は閉扉されていました。(残念)

本地堂は阿弥陀如来坐像と四天王像が祀られていましたが、阿弥陀如来坐像の後ろに閉扉の厨子があるのでお前立だと思います。

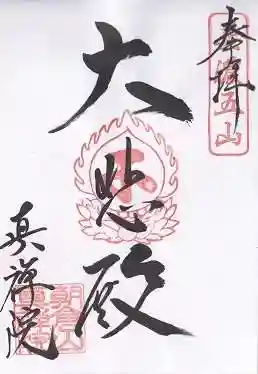

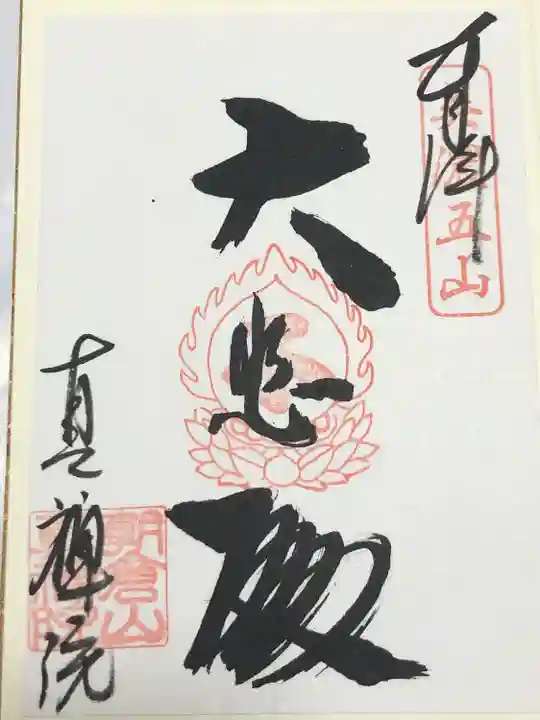

本寺堂の右には観音堂。十一面観音坐像が祀られていましたが、こちらも後ろに閉扉の厨子があるのでお前立だと思います。右側に美濃七福神の内の大黒天が祀られていました。この観音堂で書置きの御朱印を頂きました。

境内の右手奥に三重塔(重文)が聳えています。この寺院のHPを見ると紅葉に映える様ですが、当日は生憎の曇天で、まだ見頃前の様でした。

文化財の薬師如来立像の開帳があるのかわかりませんが、また機会があれば訪れようと思います。

こちらを後にして、明治時代初期まで関係のあった南宮大社へ向かう事にしました。

もっと読む

南宮大社の北側の坂道を登って行くと突き当たりに朝倉山真禅院があります。南宮大社の元神宮寺で回廊で繋がっていたそうです。明治政府によって神仏分離令が出されて廃仏毀釈の嵐が吹き荒れた時、神宮寺の秀覚法印と宮代村の方々によって1km離れた現在地に移築されました。大八車に積んで何往復もして運ばれたそうです。幼子も瓦一枚を背負って運んだとか。そのお陰で貴重な文化財が守られたのですね。タルイピアセンターで企画展「垂井と祈りの力」が開催されていました。パンフレットに「人々は、人知を超えた災害や疫病、死に対して無力でしたが、古来から祈り・信じることで心の安寧を得て、それらを乗り越えてきました」とありました。真禅院さんは宮代村の方々にとって穏やかに生きる為の大切な心のよりどころだったのだと思いました。

もっと読む

岐阜県のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ