はんじょうじ|高野山真言宗|深山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方深山 飯盛寺のお参りの記録一覧

1〜4件4件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

タンホイザ

2024年07月23日(火)3892投稿

惣一郎

2022年11月06日(日)1269投稿

【若狭國 古刹巡り】

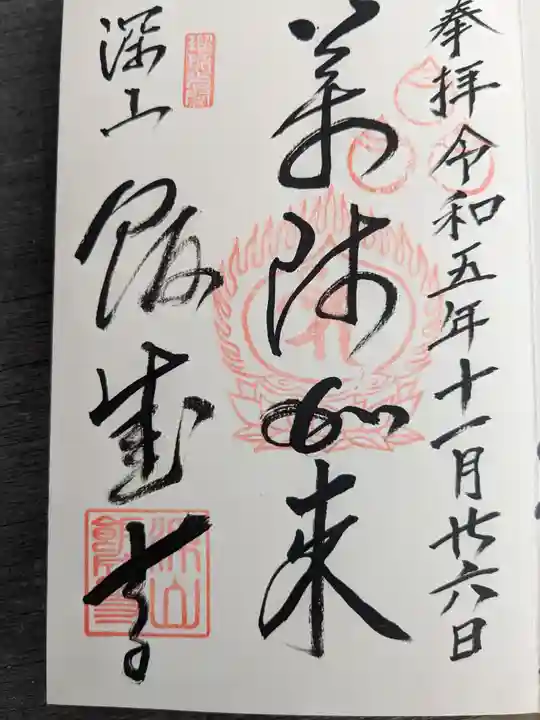

飯盛寺(はんじょうじ)は、福井県小浜市飯盛にある高野山真言宗の寺院。山号は深山(しんざん)。本尊は薬師如来。本堂は国指定の重要文化財。

寺伝によると、創建は南北朝時代の文和年中(1352年~1356年)、後光厳院の勅願所として建立され、最盛時は七堂伽藍十二坊を擁した。室町時代の1484年に火災に遭い、本堂、塔頭、什物すべてを焼失した。現在の本堂は1489年の再建で、桁行5間、梁間5間、単層、寄棟造、妻入、桟瓦葺(かつては茅葺)となっている。

当寺は、JR小浜線・加斗駅の南方2kmの山の中、飯盛川沿いに登る山道の突き当りにある。境内と言っても、仕切りや壁があるわけではないので、山の中に伽藍がある感じ。山道の突き当りの境内北端に駐車場、納経所、庫裏があり、南方少し離れた場所に山門、参道、一段高いところに本堂、大師堂があるという造り。豊かな自然の中に佇む、まさに山寺の雰囲気。

今回は、本堂が国重文であることから参拝することに。参拝時は休日の午前中で、到着時ちょうどお寺の方が所用で出掛けるところで、御朱印は拝受できたが、本堂には入ることはできなかった。自分以外にも数組参拝者が訪れていた。

もっと読む最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ