みやざきじんぐう

宮崎神宮宮崎県 宮崎神宮駅

神門:5:30~17:30(年間を通して)

幣殿(御社殿):6:00~17:30(年間を通して)

神符守札授与所:8:00~17:00(年間を通して)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方みやざきじんぐう

神門:5:30~17:30(年間を通して)

幣殿(御社殿):6:00~17:30(年間を通して)

神符守札授与所:8:00~17:00(年間を通して)

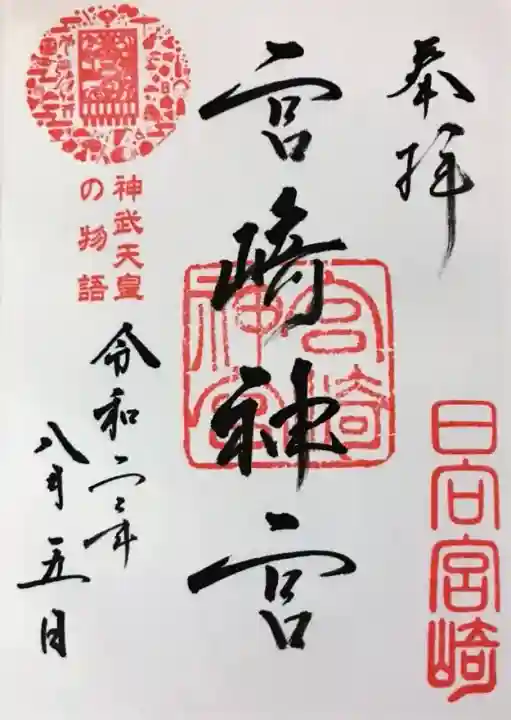

宮崎神宮でいただける御朱印は2種類です。

社伝によれば、本宮は神武天皇の孫にあたる健磐龍命(たけいわたつのみこと)(熊本・阿蘇神社ご祭神)が九州の長官に就任した際、祖父のご遺徳たたえるために鎮祭したのが始まりと伝えられています。下って第十代崇神(すじん)天皇、第十二代景行(けいこう)天皇の熊襲(くまそ)ご征討の際に社殿のご造営があり、ついで第十五代応神(おうじん)天皇の御代、日向の国造が修造鎮祭(しゅうぞうちんさい)した旨が旧記に伝えられています。

| 住所 | 宮崎県宮崎市神宮2丁目4-1 |

|---|---|

| 行き方 | 【鉄道】

【タクシー利用の場合】

【宮崎空港から向かう場合】

|

| 名称 | 宮崎神宮 |

|---|---|

| 読み方 | みやざきじんぐう |

| 参拝時間 | 神門:5:30~17:30(年間を通して)

|

| 御朱印 | あり 宮崎市内!美しい字がステキな御朱印 |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印の郵送対応 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0985-27-4004 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://miyazakijingu.jp |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| ご祭神 | 《主祭神》 神日本磐余彦天皇(かむやまといわれひこのすめらみこと)=神武天皇(じんむてんのう) 《相殿神》 鵜鷀草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと):御父君 玉依姫命(たまよりひめのみこと):御母君 |

|---|---|

| 創建時代 | 不詳 |

| 創始者 | 健磐龍命(たけいわたつのみこと) |

| 本殿 | 本殿(神明流造) 幣殿(神明造) 拝所(神明流造) |

| 文化財 | 神殿(本殿)・幣殿・渡殿・神饌所・御料屋・透間垣・拝所・正門・玉垣・石柵・徴古館(有形文化財) |

| ご由緒 | 社伝によれば、本宮は神武天皇の孫にあたる健磐龍命(たけいわたつのみこと)(熊本・阿蘇神社ご祭神)が九州の長官に就任した際、祖父のご遺徳たたえるために鎮祭したのが始まりと伝えられています。下って第十代崇神(すじん)天皇、第十二代景行(けいこう)天皇の熊襲(くまそ)ご征討の際に社殿のご造営があり、ついで第十五代応神(おうじん)天皇の御代、日向の国造が修造鎮祭(しゅうぞうちんさい)した旨が旧記に伝えられています。 |

| ご利益 | |

| 体験 | |

| 供養 |

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ