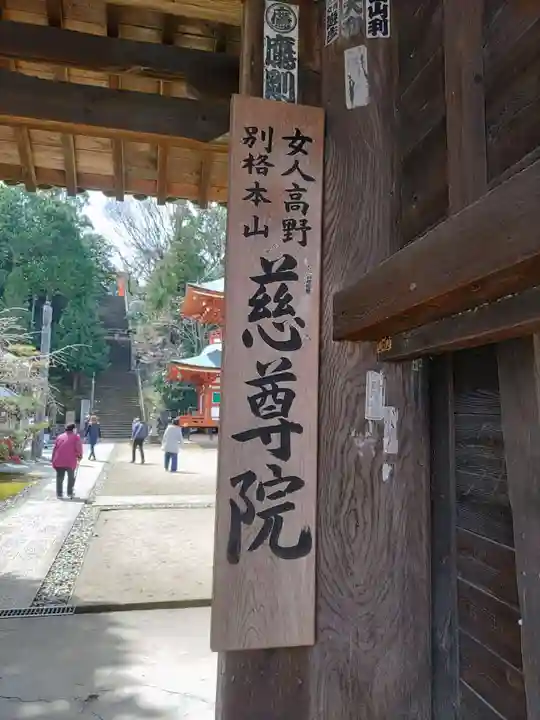

じそんいん|高野山真言宗|万年山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方慈尊院のお参りの記録一覧(3ページ目)

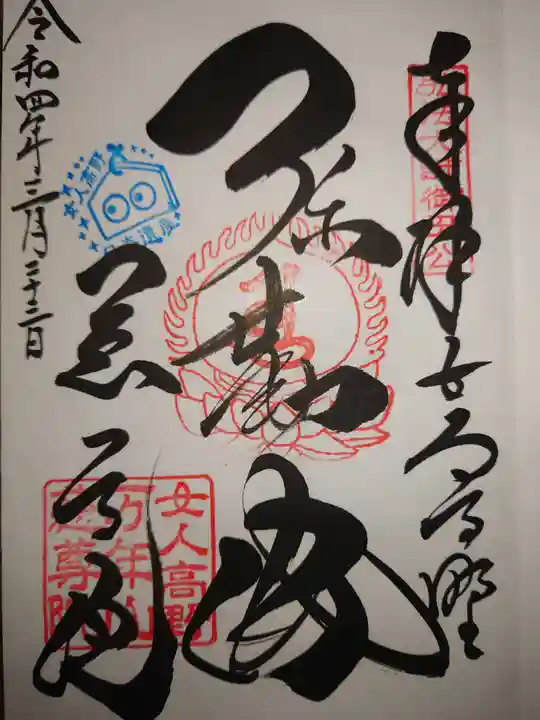

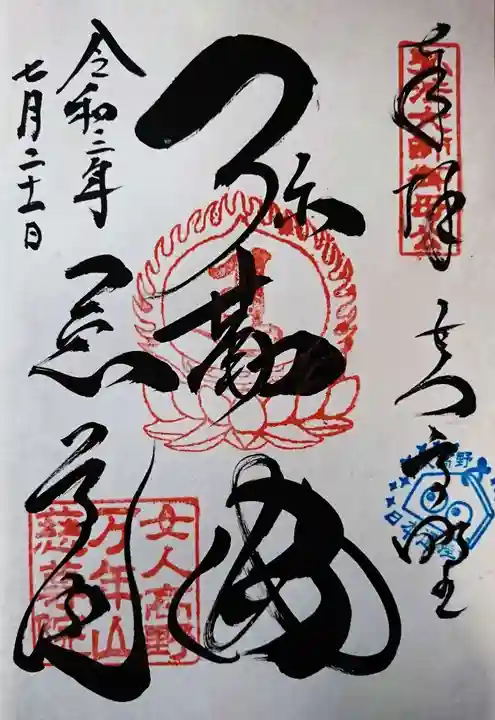

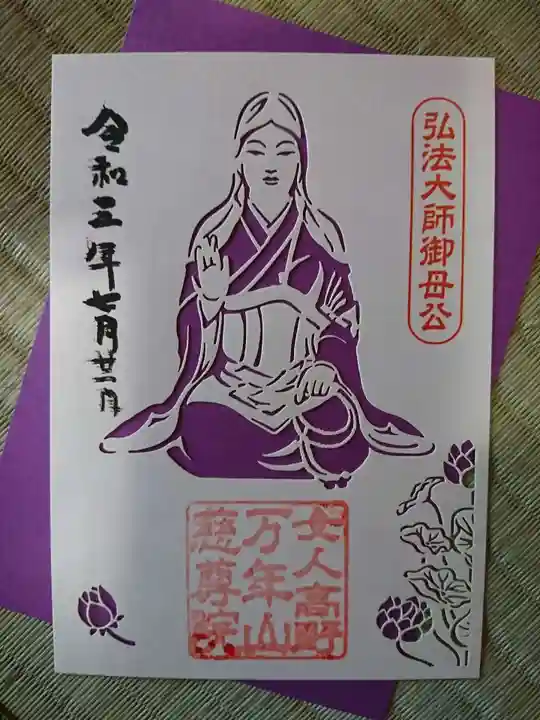

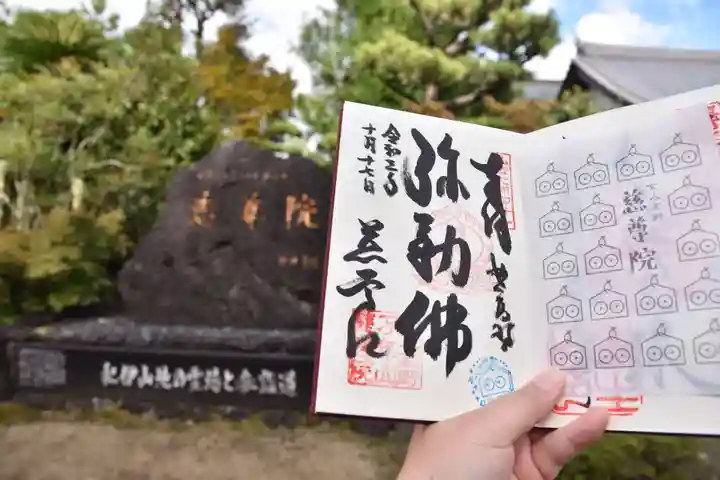

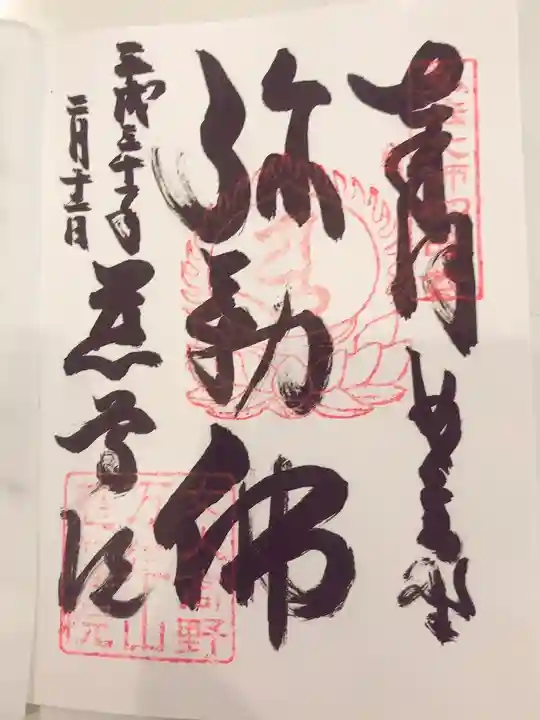

【南海御朱印めぐり・慈尊院】

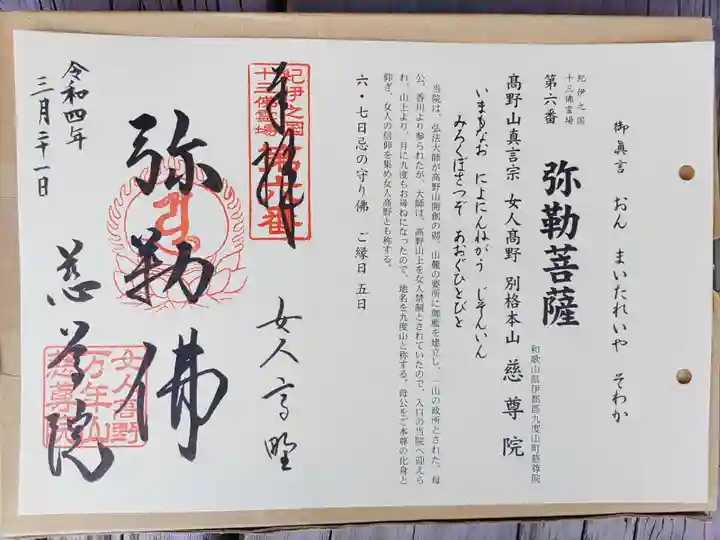

弘法大師母公のお寺として有名な慈尊院。

816年、弘法大師が高野山への表玄関として伽藍を創建し、高野山の庶務を司る政所を置いたのがはじまりとされています。

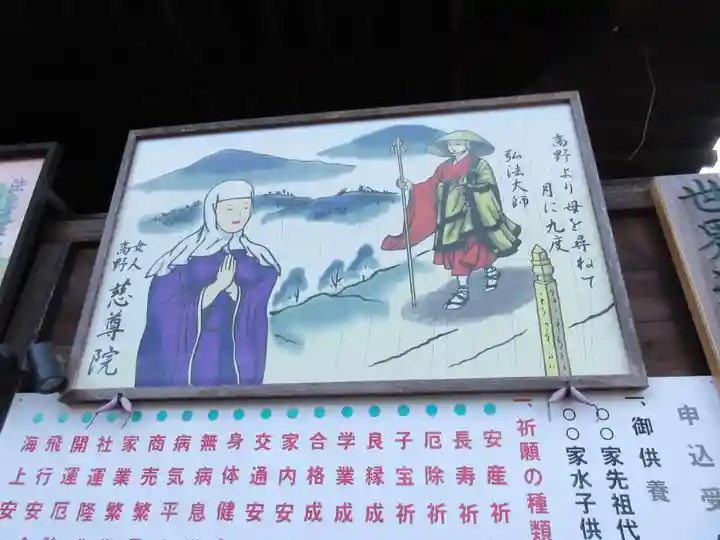

そこへ、大師の母公が高齢にも関わらず、香川県より我が子の開いた山を一目見たいとの思いから当寺へ参られ、弥勒菩薩を篤く信仰したそうです。大師は高野山から政所へ通ずる「町石道」を通って月に九度も母を訪ねて来たと伝わり、周辺の地名「九度山」の由来となりました。母公が亡くなると大師は廟堂を建立し、自作の弥勒仏と母公の霊を祀ったそうです。

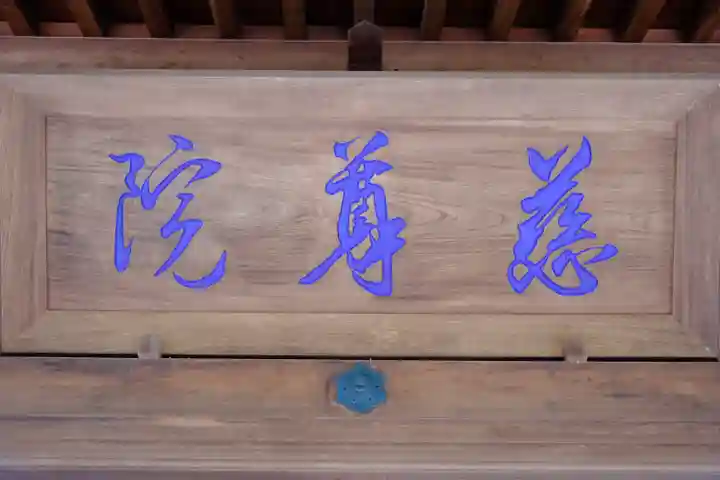

後に、母公が入滅して本尊に化身したという信仰が盛んになり、当寺は女性に縁の寺として知られるようになります。弥勒菩薩は「慈尊」とも呼ばれることから当寺には「慈尊院」の名がつき「女人高野」とも呼ばれるようになったとか。

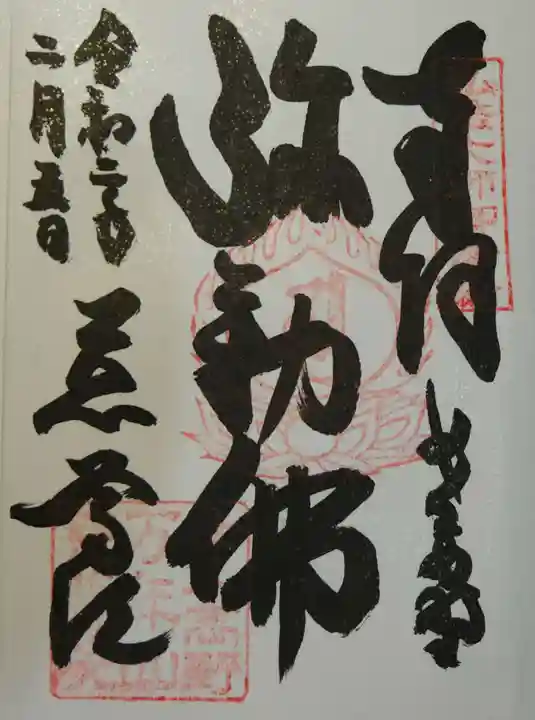

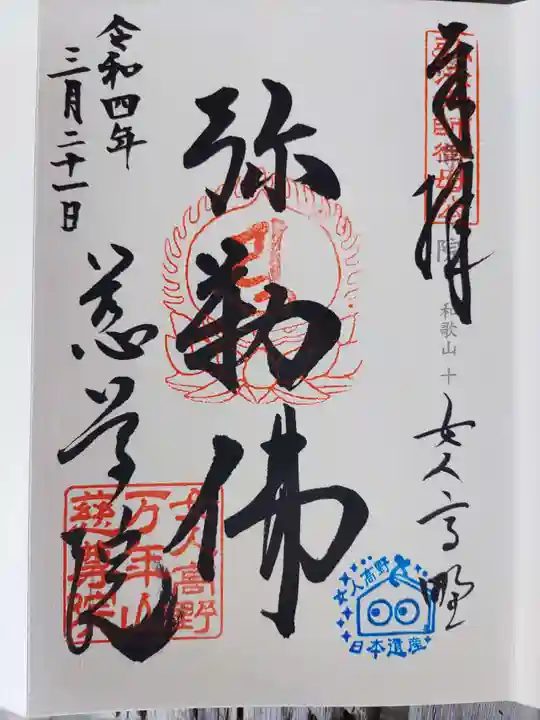

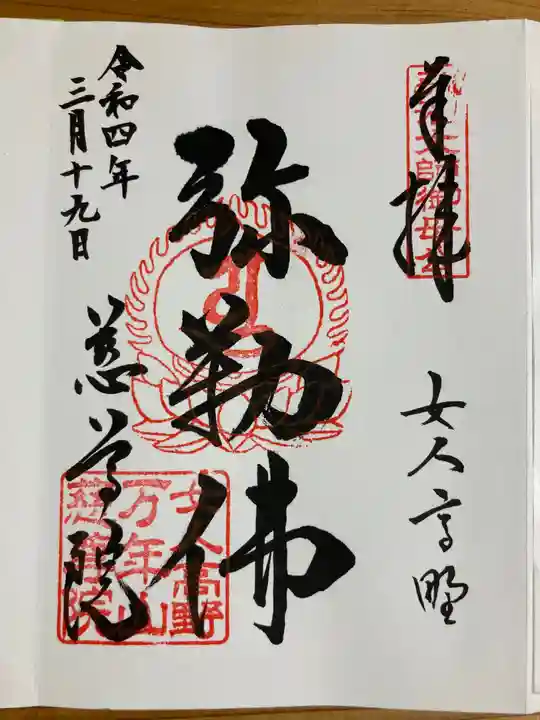

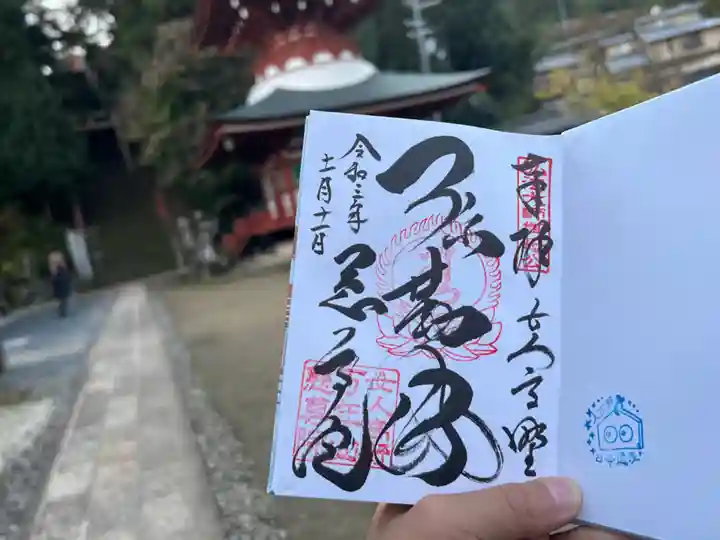

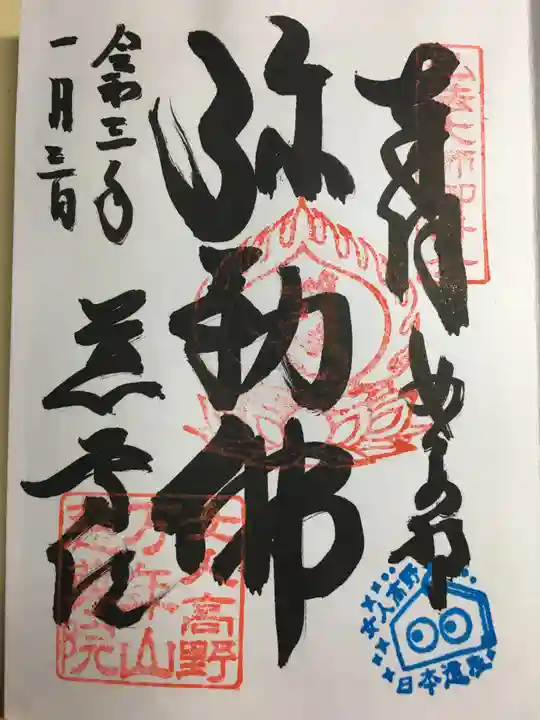

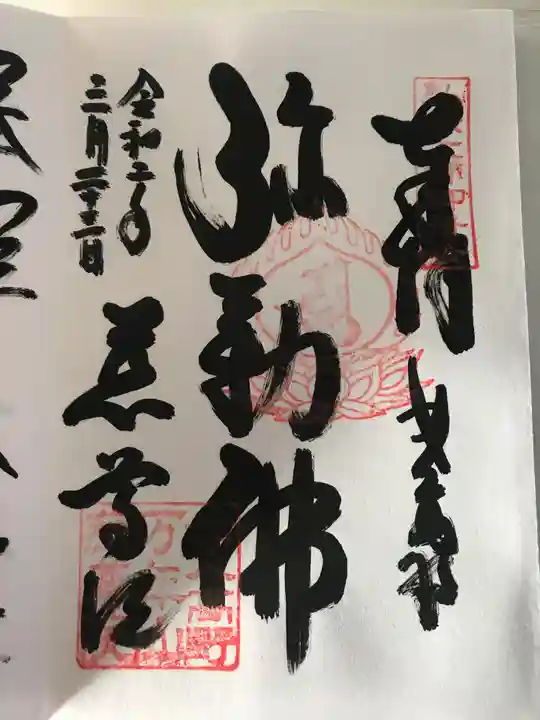

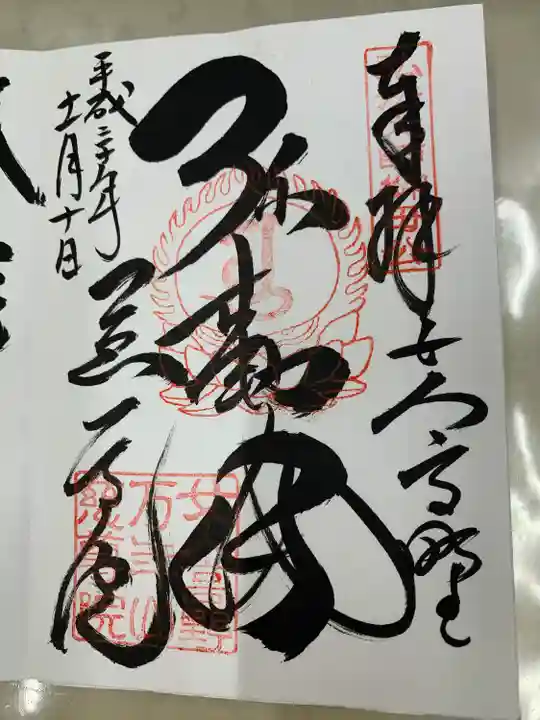

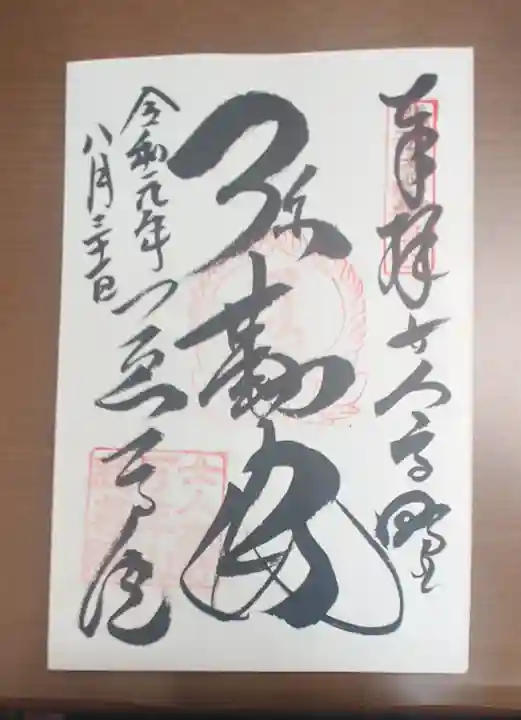

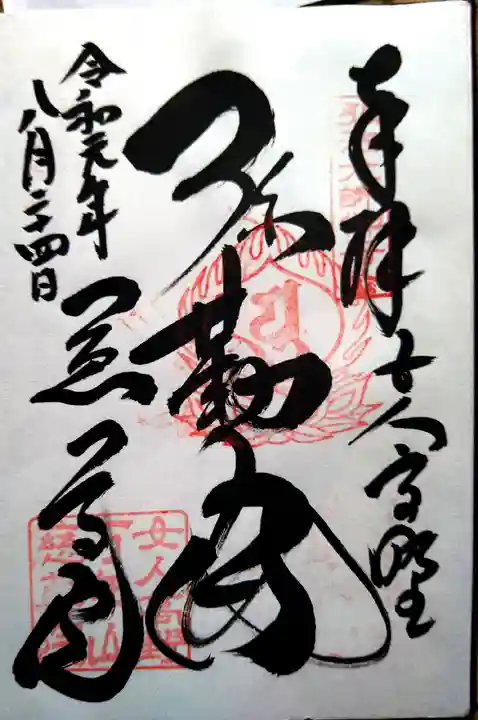

ご朱印

山門

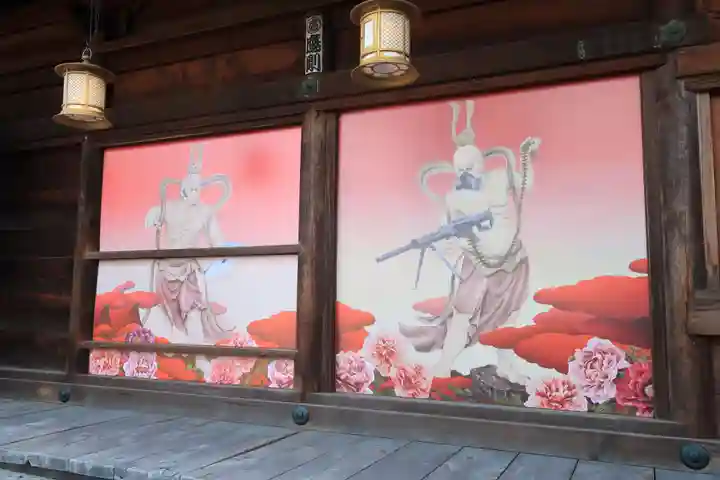

大師堂

キレイに整えられた境内

多宝塔と拝堂

御廟(本堂)

ご本尊「木造弥勒仏坐像」は国宝です。

多宝塔の奥には丹生官省符神社への石段があります。

和歌山への旅です🙏🏻

世界遺産に登録された慈尊院です🙂816年に弘法大師(空海)が、高野山開創に際し、高野山参詣の表玄関として草創し、一の庶務を司る政所、高野山への宿所、冬期の避寒修行の場所とされたとこの事🙂

弘法大師の御母公が当時の高野山は女人禁制である為、弘法大師の元には行くことができず、この慈尊院で暮らしていたのでした🙂

毎月21日は弘法大師の命日である事から弘法大師堂の中を拝む事が出来ます。

本堂の弥勒菩薩像は何十年に1回拝む事が出来るとの事です。次は50年後位だったかな😮

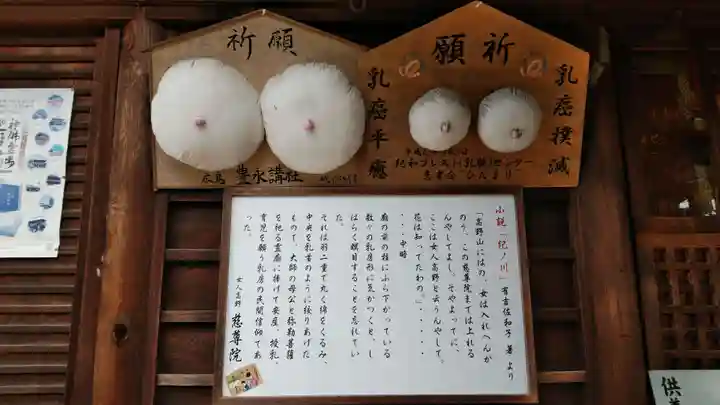

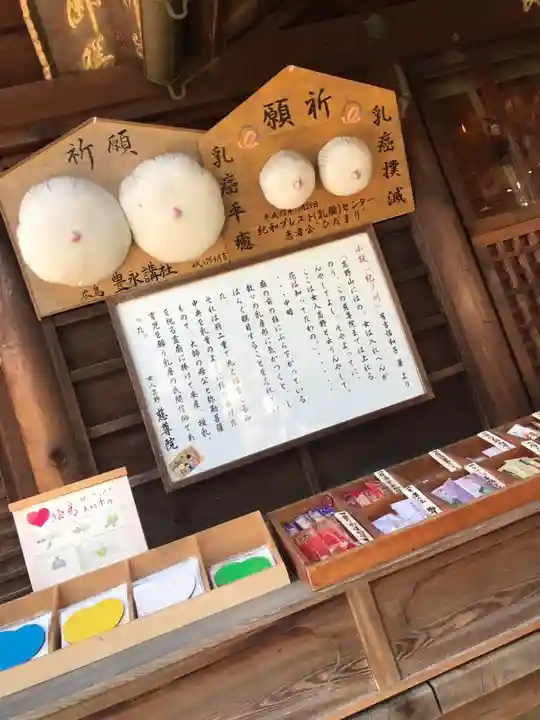

また、安産祈願で訪れる方も多く絵馬も「乳房」になっていました🙂🙏🏻

※勝利寺の御朱印はこちらで頂けます🙂

山門です

下乗石

弘法大師堂です。

今日は中も拝む事が出来ました🙏🏻

慈尊院多宝堂

絵馬がたくさん奉納されていました🙏🏻

外観です

本堂です

稲荷神社🦊

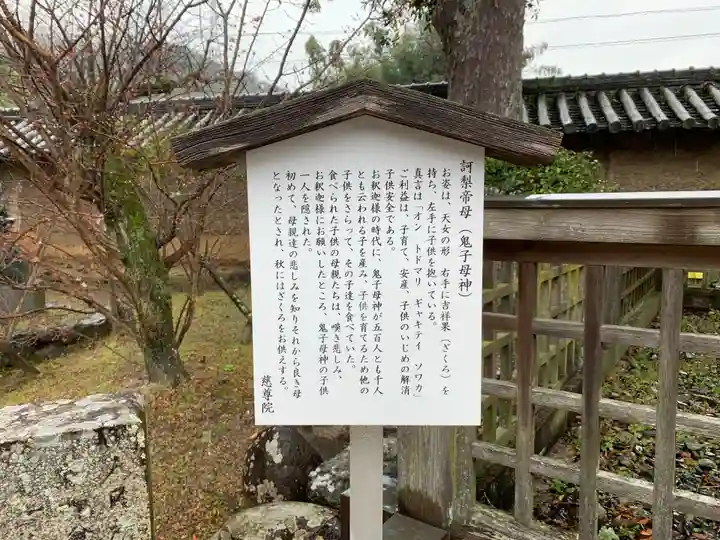

鬼子母神

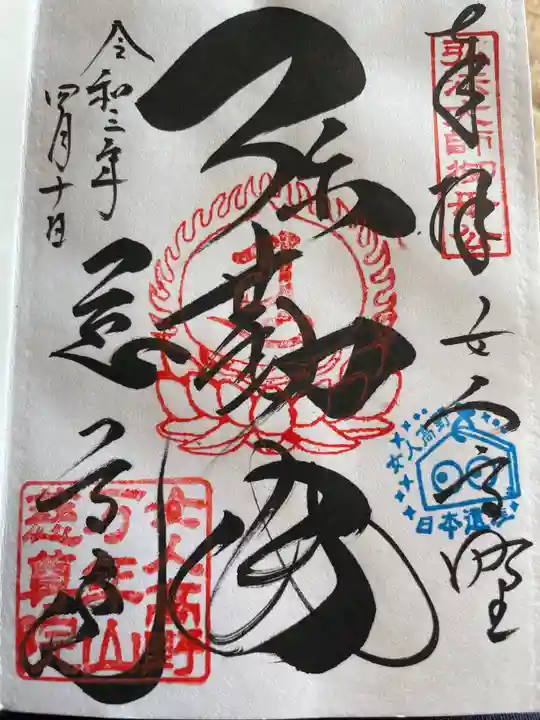

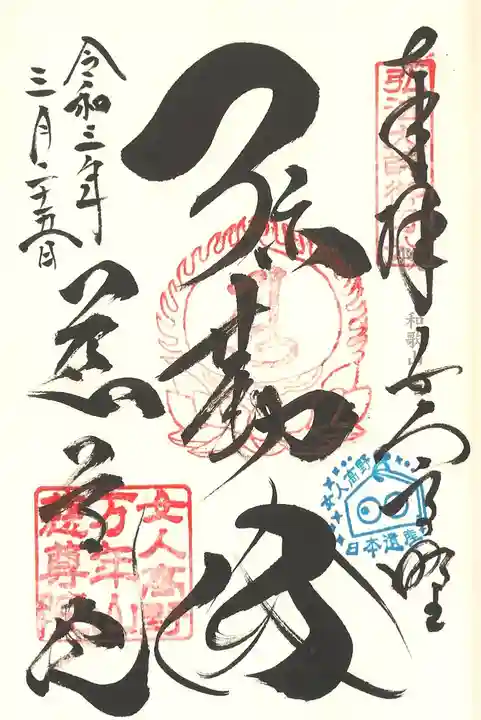

通常御朱印

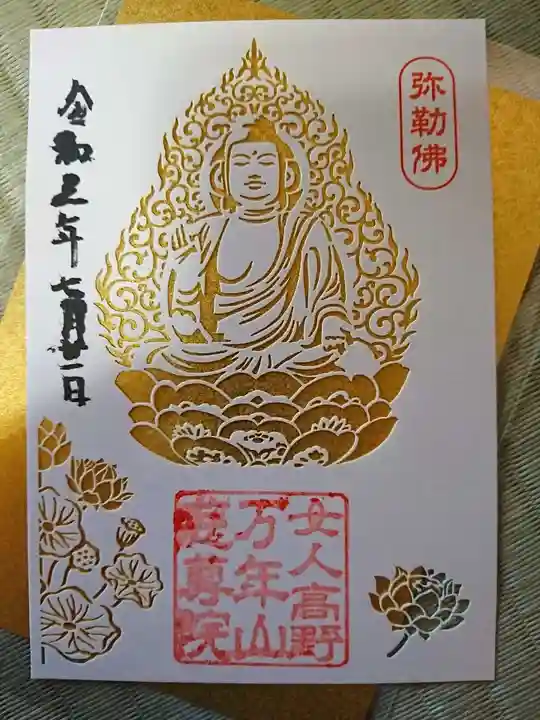

世界遺産登録記念 御朱印🙏🏻

二種類あり、切り絵になっています🙂

世界遺産登録記念 御朱印🙏🏻

女人高野・弘法大師母公の寺、古くから女性に深く親しみのある寺として有名。

高野山開創時に公家や幕府の家政・政務・財政を司った機関であり、中世から近世にかけて一大勢力だった高野山の中枢である政所が置かれていた場とされています。

1540・1544年の紀ノ川の氾濫により塔堂が流され紀ノ川床となったと。

当時の慈尊院は今の場所より北側にありましたが、弥勒堂だけは今の場所に移してあったと。

大師は月に九度は必ず高野山より二十数キロもの山道を下って母公を訪ねられたので、この地名を九度山と称されるようになったと、それだけ頻繁にということでしょうね。

表門横の土塀、一見手入れがなされていないように見えますが、砂入りの粘土を突き固め積み上げた技法で、県文化財になっており境内周囲250メートルにおよびます。

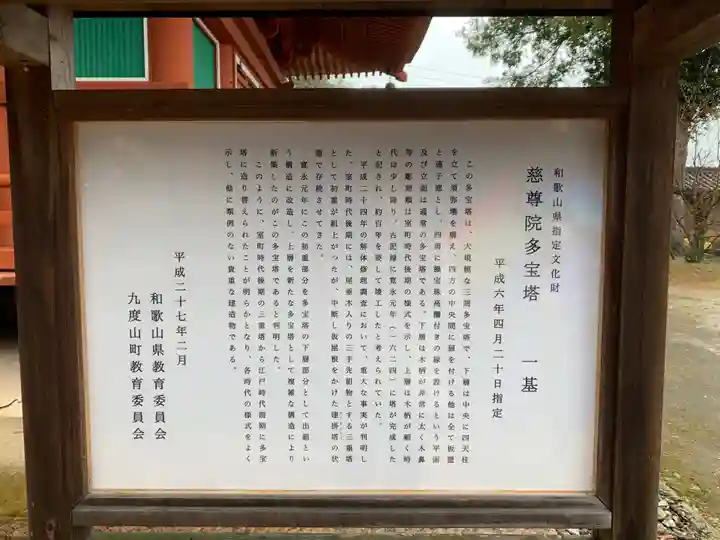

多宝塔 室町時代後期の三重塔から江戸時代前期に多宝塔に造り替えられた、貴重な建造物だそうです。

本堂に見えますが拝堂です。

本堂弥勒堂前え。お堂自体が弘法大師の母公の霊廟であるため、大師を産んでくれたお母さまにお願いすれば願いが叶うと、安産・授乳・育児を願う乳房の民間信仰によりいつしか今の風景に。

秘仏の木造阿弥陀如来像の御開帳は21年に1回、大師の命日が21日にちなむと。

官省府神社へ向かう階段の横に180町石があります。慈尊院から高野山へと通じる180町(1町は109m)の表参道・高野山開山のおり空海が木製卒塔婆を建てて道しるべとしました。

鎌倉時代にには覚きょう上人の発願により20数年かけ、朽ちた卒塔婆の代わりに石造の五輪塔形の町石が一町毎に建てられた。

空・風・火・水・地の五要素を宝珠・半月・笠・円・方形に形どったものが五輪塔で梵字で空風火水地を意味する言葉が刻まれており、かっては町石ごとに足を止め祈りを捧げたといいます。

現在も山中の寺社に多くみかけますが、様々ですね。

世界遺産 女人高野

弘法大師の御母公が香川県の善通寺より訪ねてこられましたが、当時の高野山は女人禁制のため、弘法大師の元には行くことができず、この慈尊院で暮らしておられました。

大師が九度逢いに来られたとの事から九度山という地名となったとの事!

表門からの多宝塔

安産、授乳、育児を願うおっぱい絵馬

世界遺産の記念碑

高野山の道案内犬 ゴン

多宝塔

《世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」その2》

昨日お詣りした丹生都比売神社近くで120町石を見たので、次はスタート地点の180町石を見たくなり丹生官省符神社に隣接する慈尊院へ。

弘法大師母公のお寺で、女人高野として有名です。

近日中に高野山へ参拝したいことをお伝えしつつ、お参りしました。

その後、御朱印をいただいた住職さんからお下がりの菓子をいただきました。

「どうぞ、今日はお母さまの命日ですから。」

「?・・・・・・!!」

なんと今日は弘法大師母公の命日でした。

呼んでいただいたのでしょうか…。

その1へ

https://hotokami.jp/area/wakayama/Hrttk/Hrttktr/Dmpss/131730/60600/

その3へ

https://hotokami.jp/area/wakayama/Hrttk/Hrttktr/Dryzt/131108/60781/

《山門》

奥の階段を上ると丹生官省符神社。

ここが高野山参詣の道「町石道」の入口。

《境内》

《御朱印》

和歌山県のおすすめ❄️

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

13

0