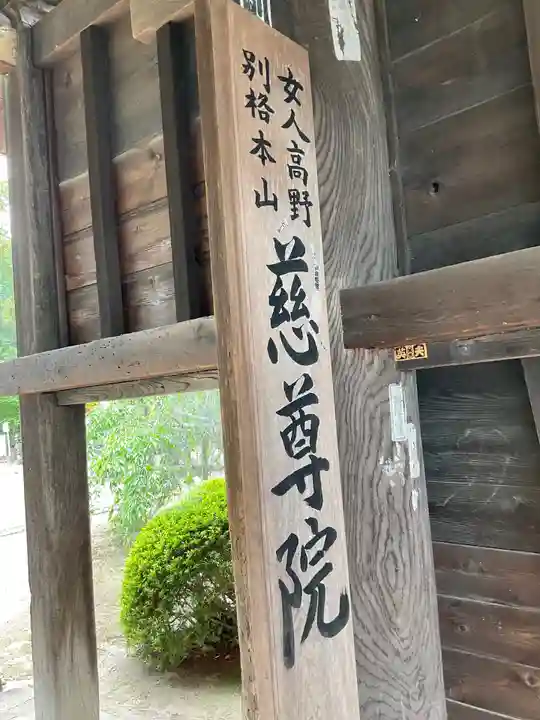

じそんいん|高野山真言宗|万年山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方慈尊院のお参りの記録一覧

絞り込み

宗派:高野山真言宗

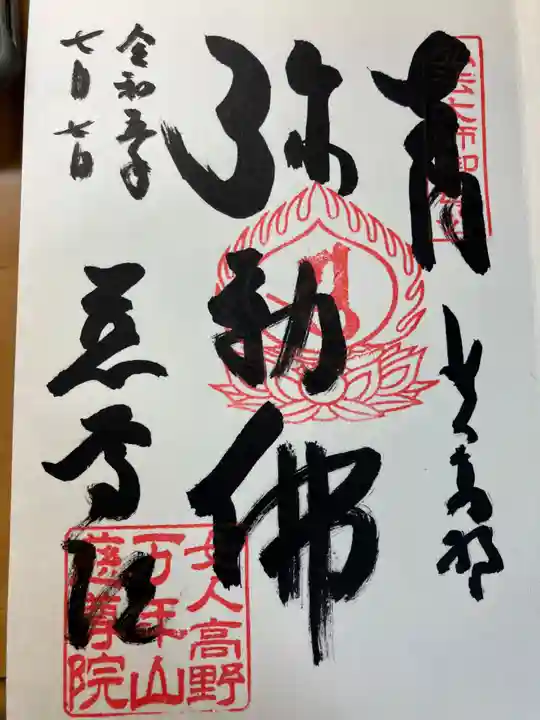

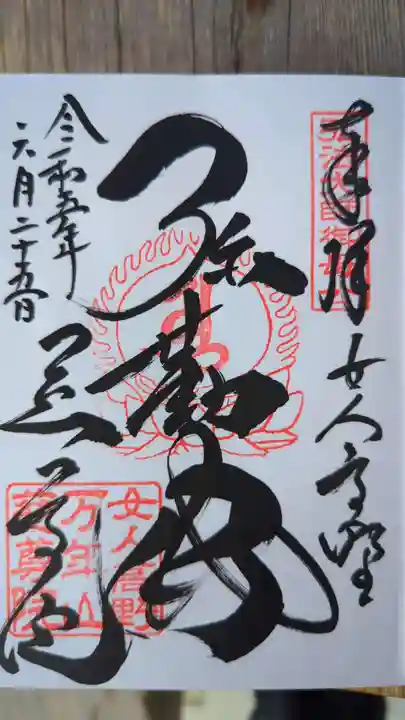

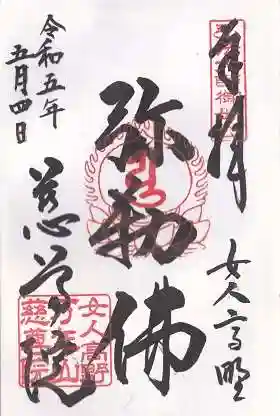

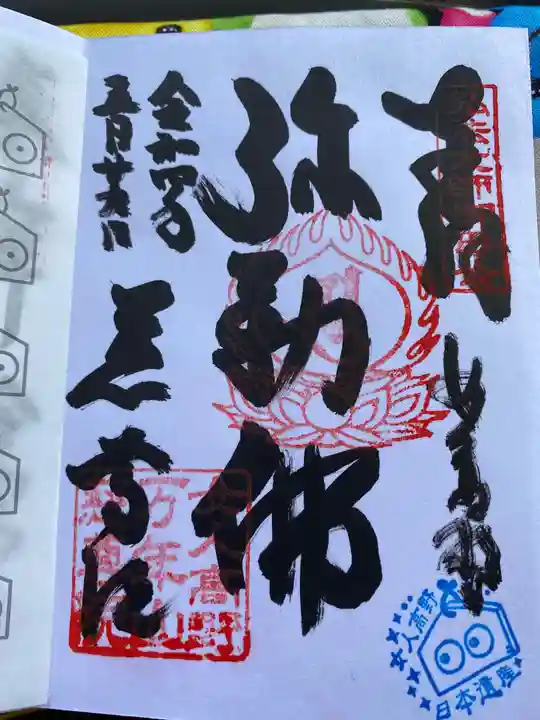

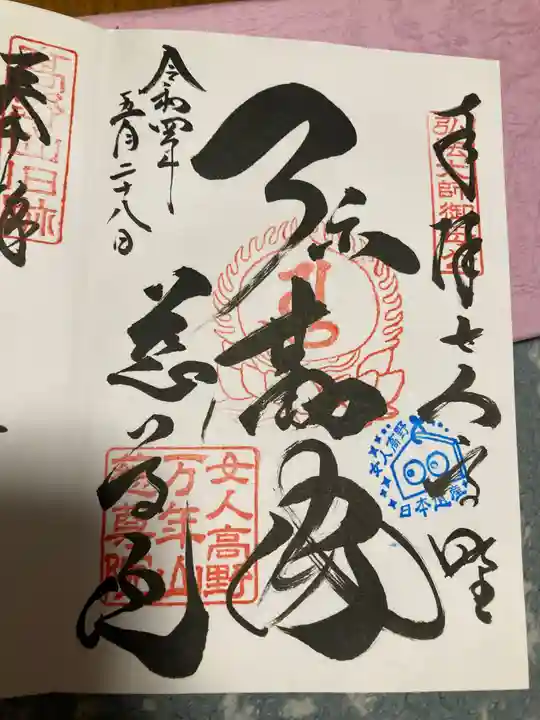

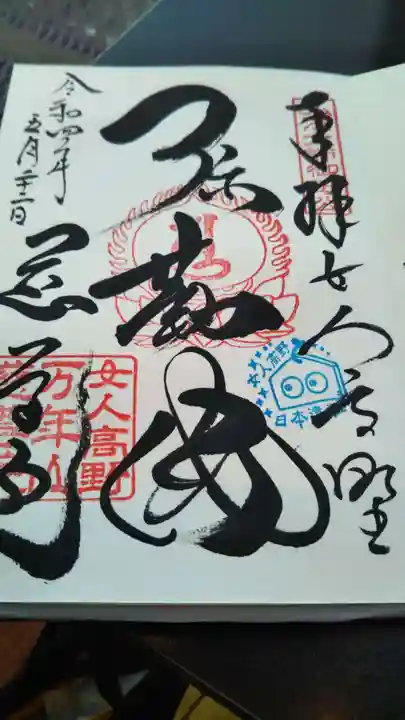

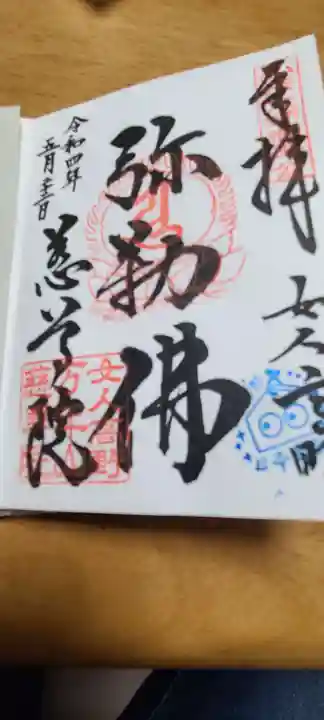

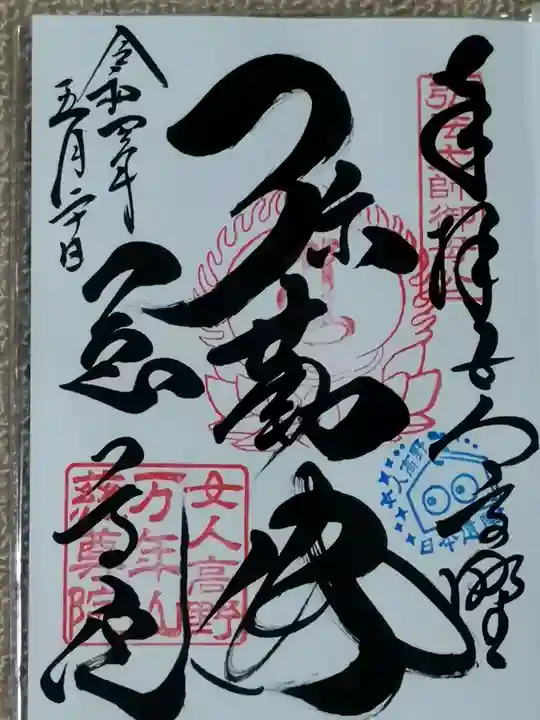

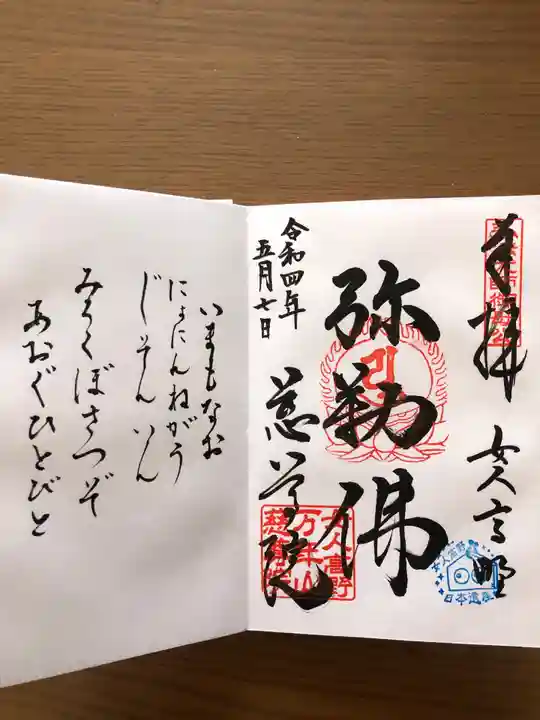

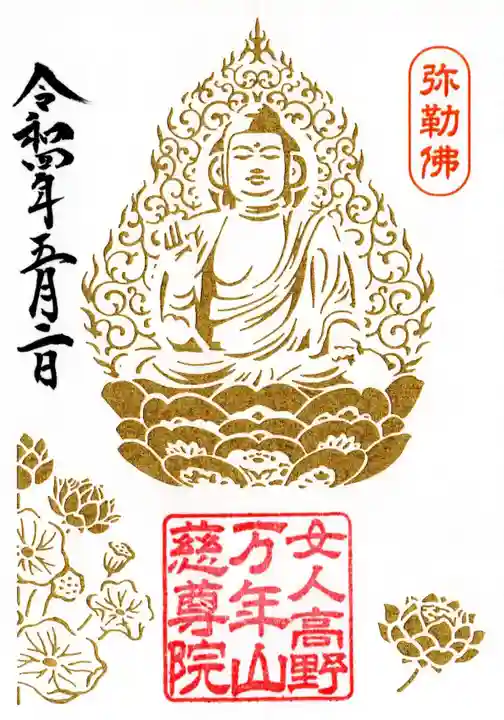

御本尊:弥勒仏

創建:伝・816年(伝・弘仁7年)

開基:伝・空海

高野山町石道(こうやさんちょういしみち)。

麓の慈尊院さんと壇上伽藍を結ぶ、表参道です。一町は、約109m。弘法大師は、一町ごとに卒塔婆を建てたと伝わります。歩くと、約7時間。私は一町だけ歩いたことがあります。😅

弘法大師の年老いたお母様が、一目会いたいと麓まで来ましたが、当時女性は、高野山に上ることを禁じられていました。そこで、大師の方が月に「九度」麓まで下りて来たとか。なので、「九度山町」という地名がついたとのこと。

前回一緒に来た友達にこの話をしていたところ、丹生官省符神社(にうかんしょうぶじんじゃ)の方が、ニヤっとされたので、信憑性が・・・。でも、80代のお母様が一目息子に会いたいとやって来たのは、本当だそうです。この話を聞くと、お母様と御大師さまが身近に感じられます。😄

もっと読む

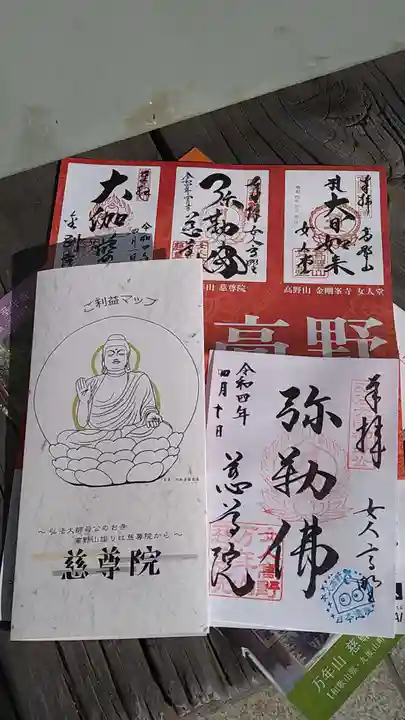

🪷慈尊院(じそんいん)🪷📿

~松長有慶高野山真言宗金剛峯寺元管長と

女人高野・結縁寺~

山号 万年山

宗派 高野山真言宗

御本尊 弥勒仏(国宝)

創建年 弘仁7年(816年)

開山 弘法大師(空海)

札所等

仏塔古寺十八尊第6番

紀伊之国十三佛霊場第6番

伊都郡四国八十八ヵ所第1番

神仏霊場巡拝の道第10番(和歌山第10番)

文化財

木造弥勒仏坐像(国宝)

弥勒堂、絹本著色弥勒菩薩像(国重文)

世界遺産

平成16年7月 世界遺産に登録された慈尊院は、弘仁7年(816年)弘法大師(空海)が、高野山開創に際し、高野山参詣の要所にあたるこの地に表玄関として伽藍を草創し、一の庶務を司る政所、高野山への宿所、冬期の避寒修行の場所とされました。

当時の慈尊院は、今の場所より北側にあり、方6丁の広さがあったと伝えられていますが、天文9年(1540年)紀の川の大洪水にて流失しました。

しかし、弥勒堂だけは天文6年(1474年)に今の場所に移してあったので、流失をまぬがれたそうです。

「我が子が開いている山を一目見たい」弘法大師の御母公が香川県の善通寺より訪ねてこられました。

しかし、当時の高野山は女人禁制でありましたので、弘法大師の元には行くことができず、この慈尊院で暮らしておられました。

弘法大師は月に九度、高野山からお母様に会いに来られました。そのことから、この地は九度山と名付けられたという説があります。

女人の高野

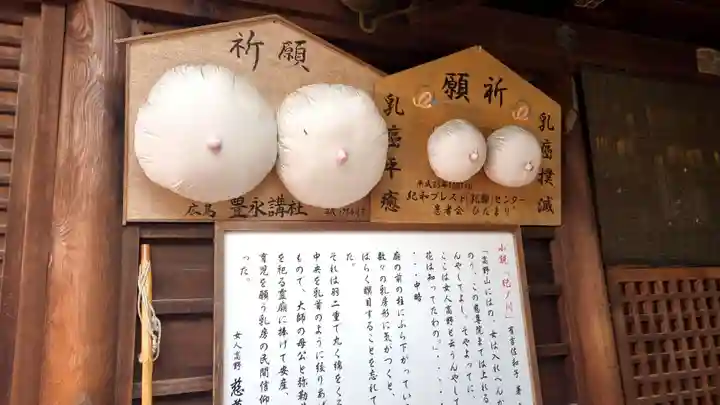

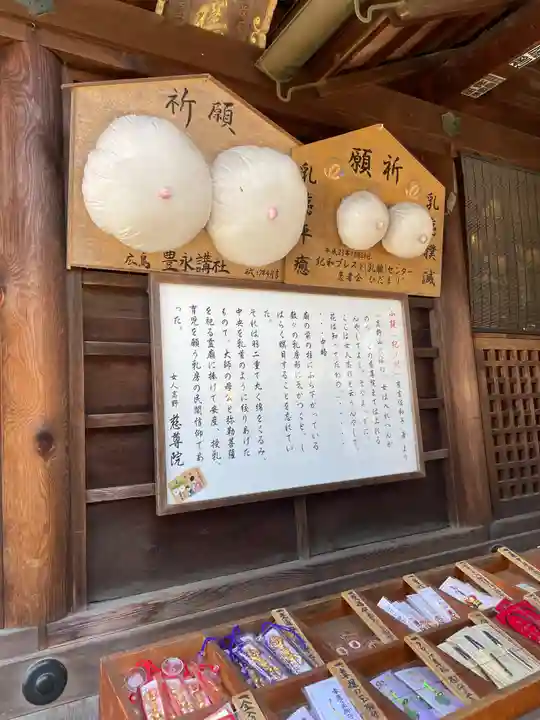

女人高野のいわれがあるため、子授け、安産、育児、授乳、良縁などを願って乳房型、絵馬を奉納する女性が多く訪れます。

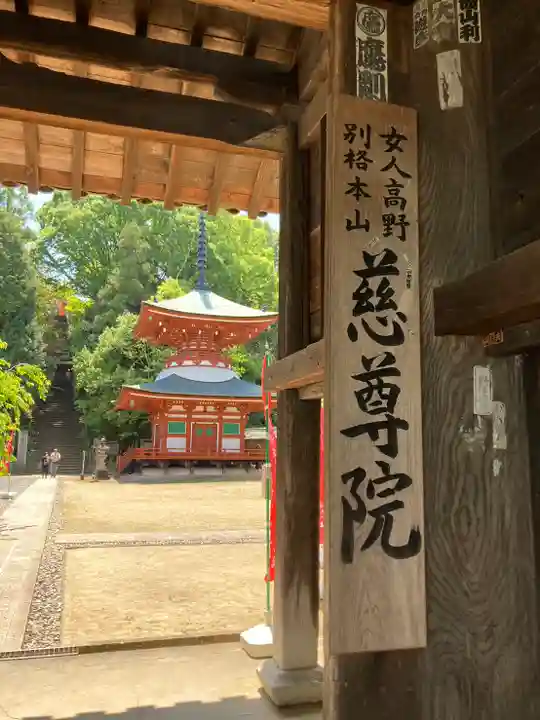

多宝塔

御本尊は大日如来が置かれているため、大日塔とも呼ばれています。弘法大師の創立。

現在の塔は寛永年間(1624~1643)に再建されました。

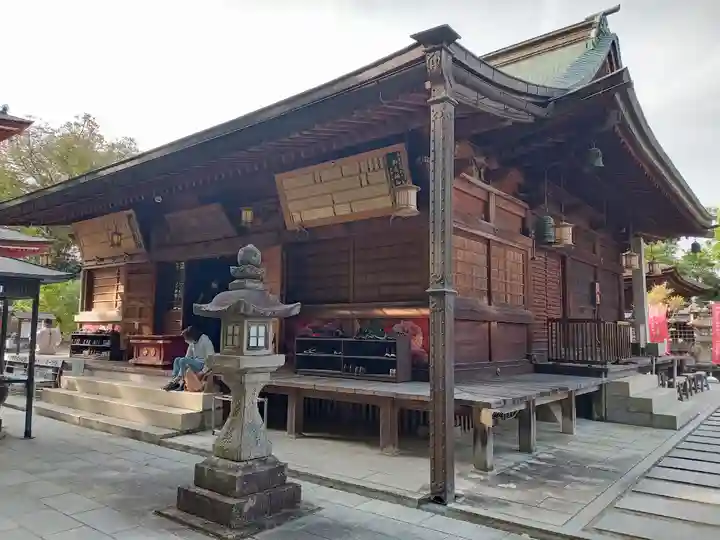

弥勒堂

桧皮葺の低い建物で、中は方三間。平安時代末期の輪郭を残しています。 お母様が亡くなった後、弘法大師はお母様が篤く崇拝していらっしゃった弥勒菩薩座像と御母公像を安置するため、弥勒堂を建てられました。

築地塀

境内の周囲3方約250mにわたります。

五輪塔

表門をくぐったすぐ左側にあります。

承安元年(1171年)12月、慶幸俊厳の放火によりたくさんの経巻、道具類が焼失しました。

高野山町石道

九度山町から高野山へと続く約21キロの道程で、今も一町(109m)ごとに卒塔婆石が残り、歴代天皇や法皇、関白や将軍をはじめ一般庶民が、現在に至る千余年の間、ふみかためてきた信仰の表参道です。 その入り口となる180町石がこの慈尊院にあります。

高野山案内犬 ゴンの碑

~・~・~・~・~

2023年4月16日

高野山元管長・総本山金剛峯寺座主を2006年から2期8年務められた松長有慶さんが、93歳でお亡くなりになりました。

チベットなどに調査に出かけられ、密教の教えを著書等を通して一般にも広められた御方です。

一番印象に残っていることが、高野山大学で研究生活を送られて、1983年から4年間学長に就任されました後、管長・座主を務められていた2009年⭐天台座主による平安時代以降初となります金剛峯寺の公式御訪問が実現されたことでした。

真言宗と天台宗のトップの御方がお会いされることは、まさに 弘法大師(空海)さまと伝教大師(最澄)さまを見せて戴けたようで、新聞記事のお写真を大切に見せて頂きました。

⭐密教に基づく新しい価値観⭐をわかりやすくお示し下さいましたありがたい気持ちで、いてもたってもいれず慈尊院さま・丹生神社さまへ向かい、高野山金剛峯寺さまを拝ませて頂きました。

和歌山県伊都郡九度山町慈尊院832

もっと読む

九度山は、高野山表参道口で古くから宿泊客や参拝客で賑わっていました。

その由来は、弘法大師が月に9度高野山上より20数キロの山道を降りてきて母公を訪ねてきた事からと言われています。

南海高野線九度山駅からは、徒歩20分。高野山金剛峯寺を総本山とする真言宗寺院。

ご本尊は弥勒菩薩です。

817年の創建。弘法大師が高野山開創の際、参詣の要所地に表玄関の伽藍を造り、

そこでは庶務を司る政所を設置しました。

そこでは宿所や冬季避寒修行の場とされてきました。

弘法大師の御母方である玉依御前は、我が子か開いている「山」を一目でも見たいと一念し、ご高齢でありながらも当寺院へ参られました。

しかし、高野山は女人禁制の「山」ということで山頂へ叶う事はできず、入滅後、

弘法大師は、母公が弥勒菩薩になられた霊により、お廟を建てて、自作の弥勒菩薩と共に安置されました。

現在の建物は1477年に移築されました。それ以降、「女人高野」ということでお参りはここまでとなり、現在でも「子宝、安産、病気疾病」等を願って祈願する参拝者が訪れます。

今回は、「ホトカミ 女人高野」巡りの縁で約33年ぶりの参拝です。

その訳は「ゴン」のところで。

境内は、女性らしい優しさとおおらかさを兼ね備えた雰囲気に感じ。

ゆったりとした寺院を醸し出していました。

和歌山県のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ