カツベジンジャ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方勝部神社のお参りの記録一覧

絞り込み

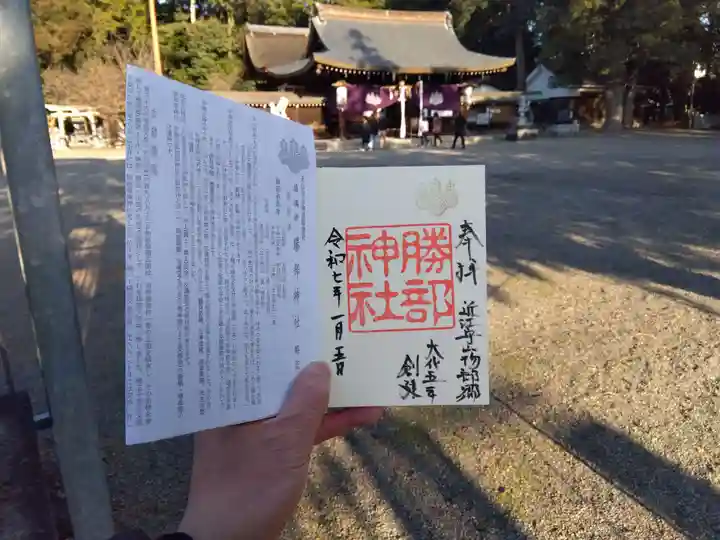

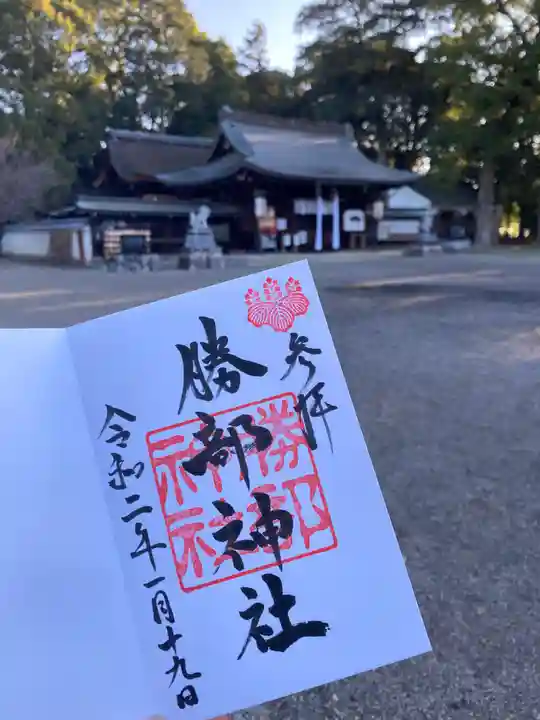

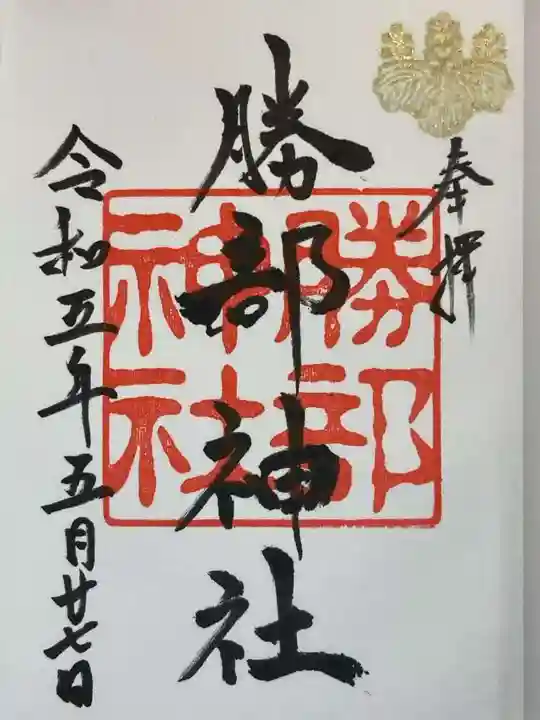

勝部神社(かつべじんじゃ)を参拝しました。

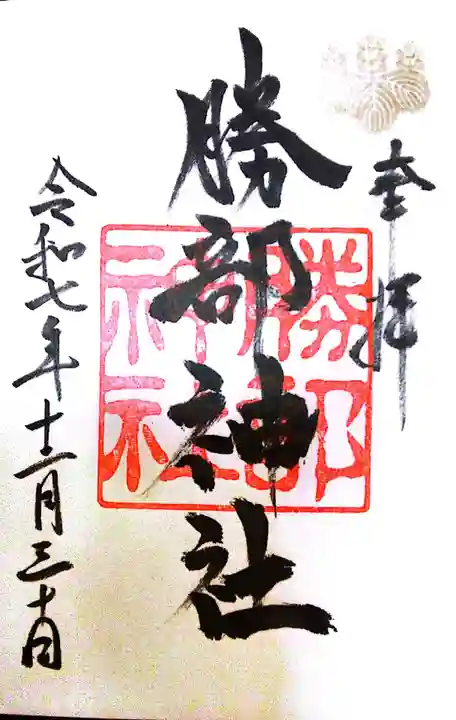

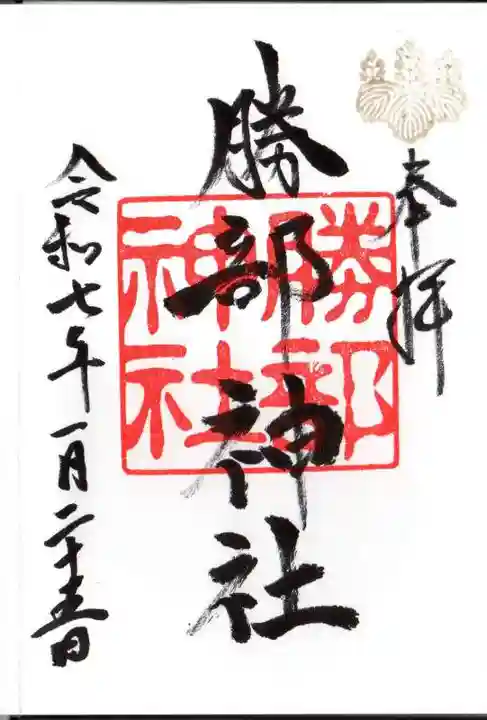

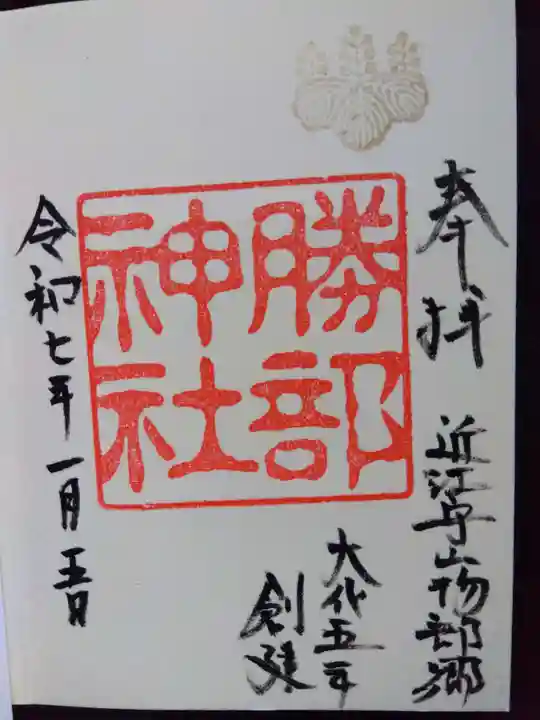

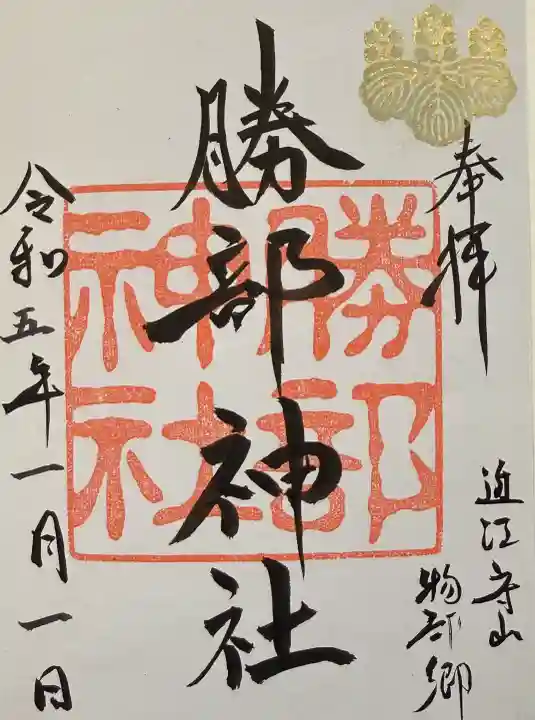

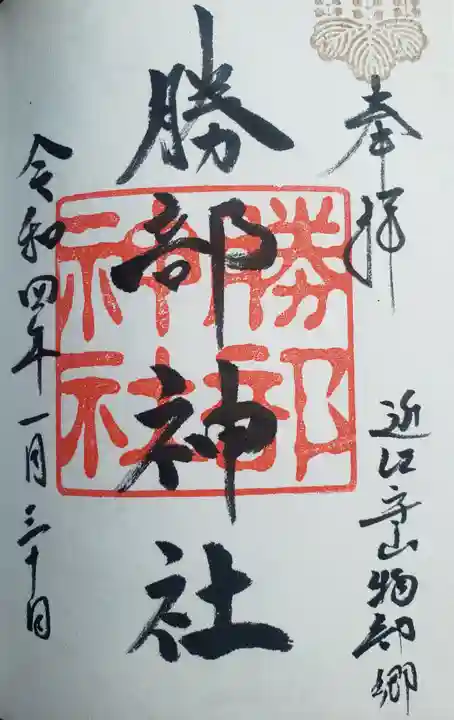

御朱印(直書き)300円。

本殿は、戦国時代に佐々木高頼(ささきたかより)が再興したもので、国指定の重要文化財

「勝部の火まつり」は、県選択無形民俗文化財

約800年もの伝統をもつ「火まつり」は、大蛇に見立てた松明に一斉に火を放ち、燃え盛る炎の前で無病息災を願って褌姿の若者が乱舞します。

守山の新年の風物詩となっており、滋賀県の三大火祭のひとつに数えられています。

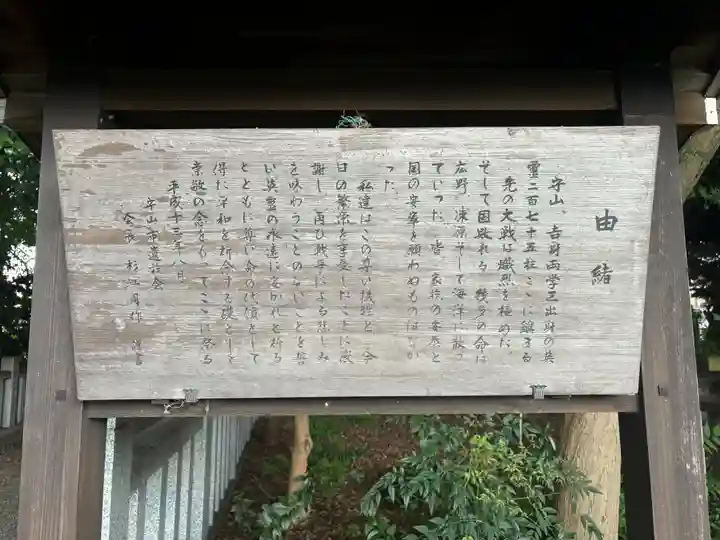

『由緒』

第三十六代孝徳天皇の大化五年(六四九年)八月十三日に領主であった物部宿彌広国が 物部郷の総社として創建しました。御祭神は物部布津神(天火明命・宇麻志間知命・布津主神)で、合わせて住吉神、猿田彦命をお祀りしています。文徳実録にある仁寿元年(八五一)に正六位上を授けられ 続いて三代実録では、元慶元年(八七七年)に従五位下の神階位を授けられた布津社とは、当社のことです。

中世武家時代になると、武家をはじめ一般の人々の崇敬も一層高まり、殊に佐々木氏は深く当社を信仰し、出陣の旗竿は、決まって神社林の竹を使われていました。そして、明応六年(一四九七年)には 佐々木高頼氏が大願成就祈願のために 御本殿を造営されました。また、織田信長公は元亀年問に 野洲・栗太二郡の起請文六十通を当社に納められ、豊臣秀次公は文禄三年(一五九四年)八月、神田の寄付と御本殿(重要文化財)の修理を行われました。国史所載の名社・古社として知られ、今日に至っています。

(勝部神社HPより)

#勝部神社

ご祭神はアメノホアカリの命、ウマシマジの命、フツヌシの神。

#天火明命 #饒速日命

別名ニギハヤヒの命。日本書紀では、アマテラス大神やタカミムスビの尊が特にその身を案じていたのがニニギの尊やその子孫であることを知っており、初代・神武天皇よりも先に大和に入っていたにもかかわらず、あっさりと彼に帰順した。

だが先代旧事本紀では破格の待遇で、降臨する際、「天つ神の先祖」から”天つしるしとくさのみずの宝”と総称される10個の秘宝を授かった。

”おきつ鏡”、”へつ鏡”、”やつかの剣”、”生く玉”、”よみ返しの玉”、”足る玉”、”道返しの玉”、”蛇のひれ”、”蜂のひれ”、”くさぐさの物のひれ”の10点。鏡2枚、剣1振り、玉4個、ひれ3枚となり、三種の神器と比べると、ひれが追加されている。

「天つ神の先祖」はニギハヤヒの尊に、使い方も詳しく教えている。「苦しいことがあったら、10数えながらこれらを振りなさい。さすれば死者も生き返るでしょう」と。

ニギハヤヒの尊の子孫、イカガシコオの命が石上神宮(奈良県天理市)に納め、国家の氏神として崇拝したとある。それがあちらのご祭神フルノミタマの大神だ。

滋賀県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ