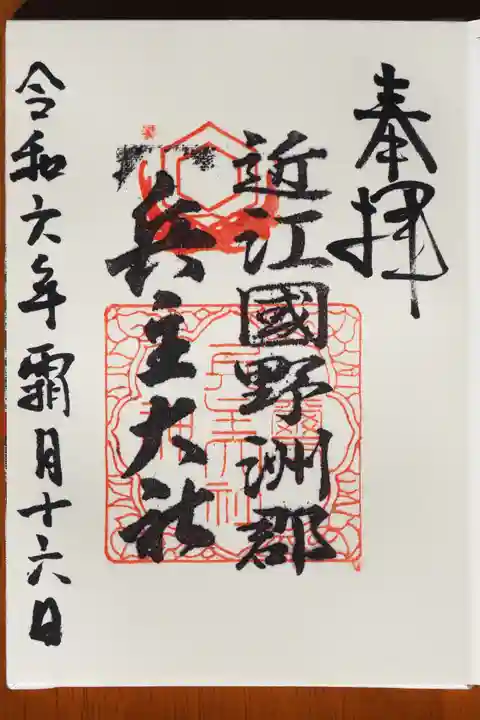

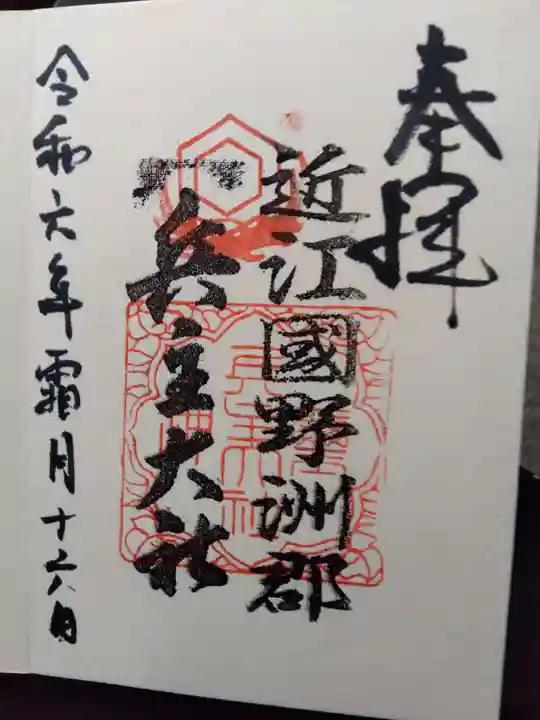

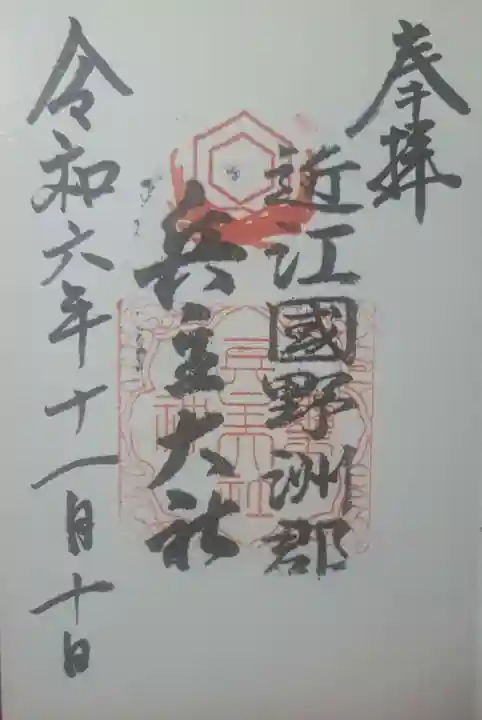

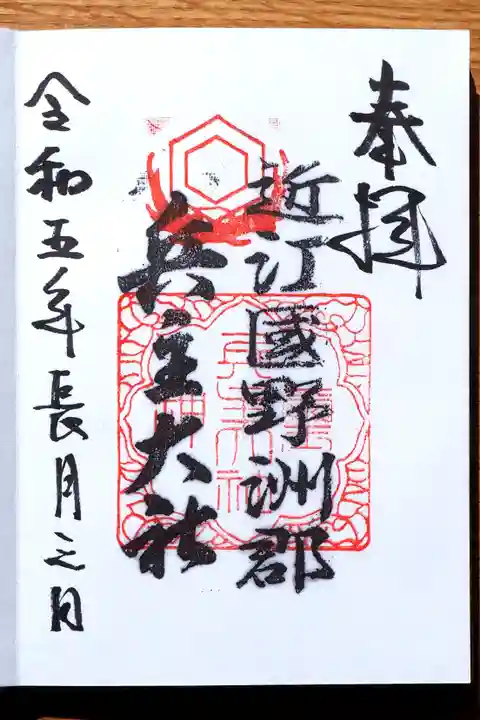

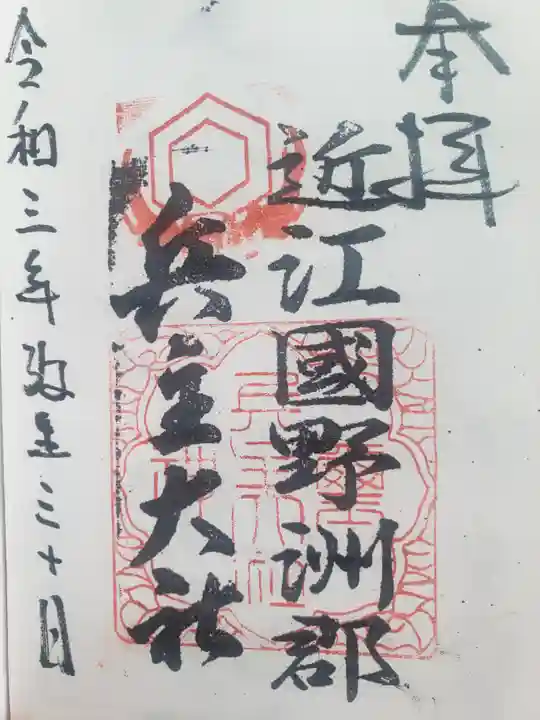

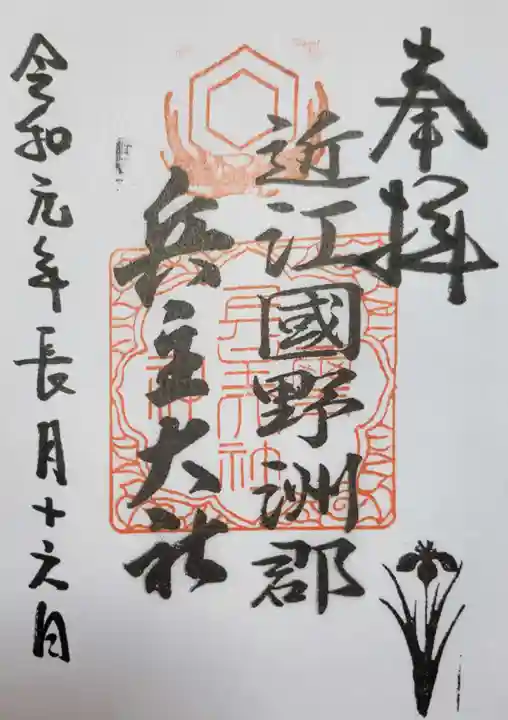

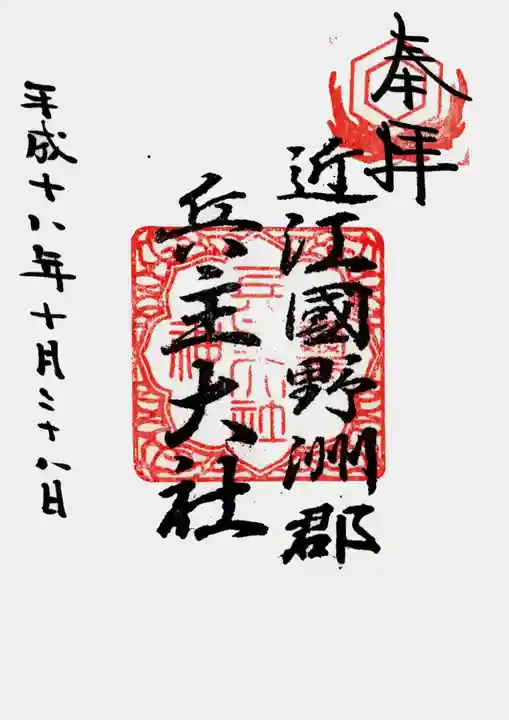

ひょうずたいしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方兵主大社のお参りの記録一覧

絞り込み

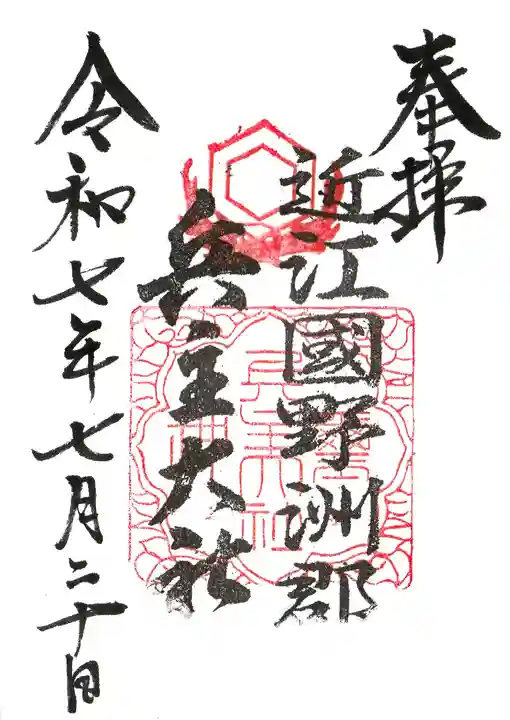

【近江國 式内社巡り】

兵主大社(ひょうず・たいしゃ)は、滋賀県野洲市五条にある神社。式内社(名神大社)で、旧社格は県社。主祭神は八千矛神(大国主命)、配祀神は手名椎神、足名椎神。正式名称は「兵主神社」だが、通常は「兵主大社」と称する。当社の「八ヶ崎(やつがさき)神事」は日本遺産になっている。

社伝によると、第12代景行天皇の御代128年に天皇は皇子・稲背入彦命に命じ大和國穴師(奈良県桜井市、現・穴師坐兵主神社)に八千矛神を祀らせ崇敬した。近江國高穴穂宮への遷都に伴い、穴太(滋賀県大津市穴太、元兵主)を社地と定め遷座した。のち欽明天皇の御代(539年~571年)播磨別らが琵琶湖東岸に移住する際、再び現在地に遷座し、奈良時代の718年社殿を造営したとされる。平安時代の927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「近江國 野洲郡 兵主神社 名神大」に比定されている。また、1180年には花山天皇から正一位勲八等兵主大神宮の勅額を下賜されている。中世には「兵主」は「つわものぬし」と読めることから武家の信仰を受け、源頼朝による神宝の寄進、足利尊氏による楼門の造営があり、江戸時代には徳川将軍家から社領の寄進等、厚い保護を受けた。明治時代に入り、近代社格制度のもと県社に列格した。

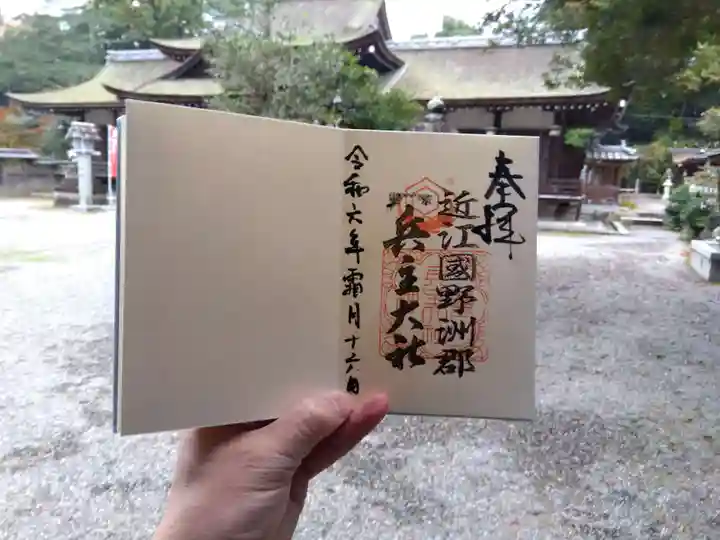

当社は、JR琵琶湖線・野洲駅の北方6kmの耕作地の端の平地にある。境内はかなり広くて、境内南端の鳥居からだと、北に300m、西に150m進んでやっと社殿に到達する。立派な楼門、広い参道、大きな社殿も素晴らしいが、有料拝観の庭園も見事。平安時代後期の作庭と言われ、国も名勝、日本遺産にもなってある。花が好きな人には気合の入った美しい花手水も必見。

今回は、近江國の式内社、滋賀県の旧県社であることから参拝することに。参拝時は平日の午後で、参拝者は自分以外に数人見掛けた。

※神田神社(真野)の宮司さんに当社をおすすめされたが、その言に違わず素晴らしい神社だった。(o^―^o)

もっと読む

滋賀県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ