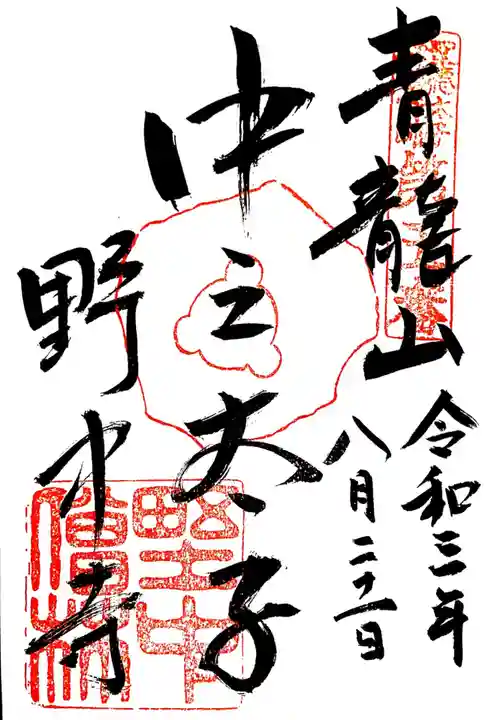

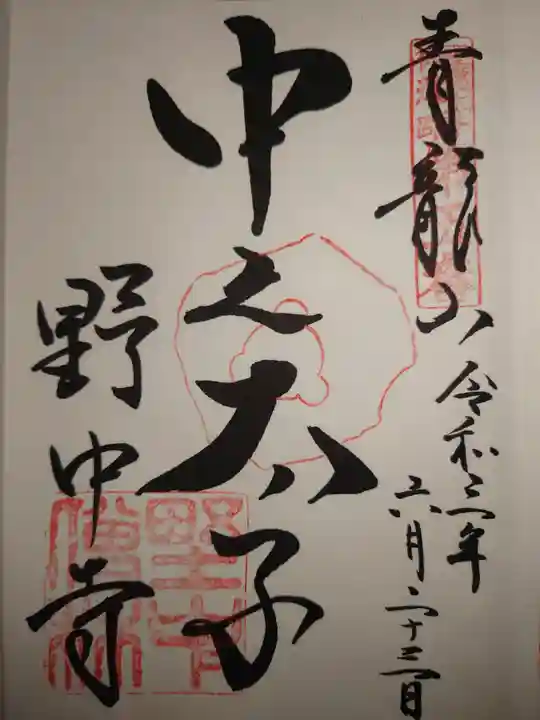

やちゅうじ|高野山真言宗|青龍山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方野中寺のお参りの記録一覧

絞り込み

野中寺(やちゅうじ)

~聖徳太子建立三太子

『中の太子』~

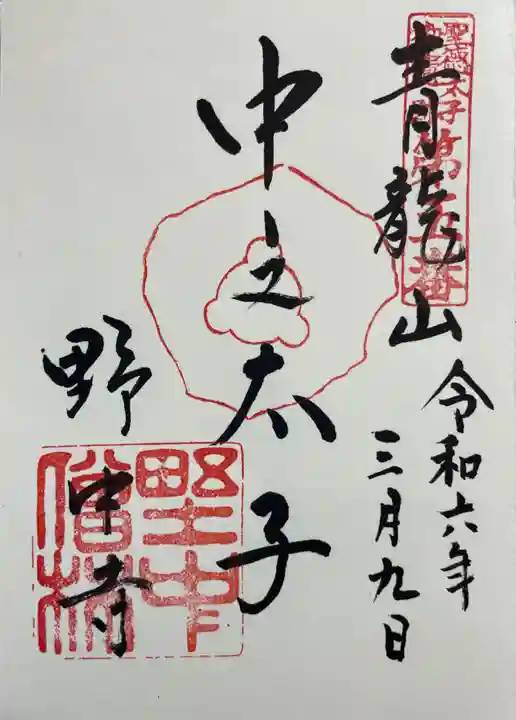

山号 青龍山

宗派 高野山真言宗

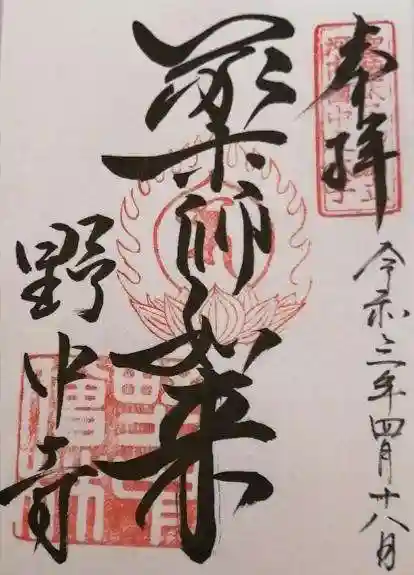

本尊 薬師如来

創建年 白雉元年(650年)頃

開基 蘇我馬子

発願 聖徳太子

別称 中之太子・中の太子

札所等

西国薬師四十九霊場第14番

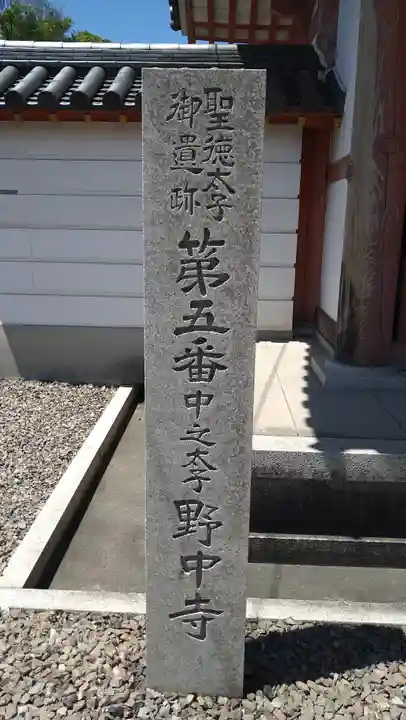

聖徳太子霊跡第番5番

河内飛鳥古寺霊場第6番

河内六観音霊場第4番

文化財

木造地蔵菩薩立像・

金銅弥勒菩薩半跏像(重要文化財)

旧伽藍跡(国の史跡)

野中寺は、聖徳太子が建立した46寺院のひとつで、太子の命により蘇我馬子が造ったと伝えられ、南河内郡太子町の叡福寺を「上の太子」、八尾市の大聖将軍寺を「下の太子」と呼ぶのに対し、野中寺は「中の太子」と呼ばれています。

本寺は丹比郡野中郷を本拠としていた渡来系氏族の船氏の氏寺ではないかと言われています。 丹比道(たじひみち)(後の竹内街道)沿いに南大門を構え、七堂伽藍(金堂・講堂・塔・食堂・鐘楼・経蔵・僧房)を備えた大寺院でしたが、南北朝時代の戦火によって焼失しましたが、江戸時代に山城国の僧・覚英が律宗の戒律道場として再興し、丹南藩主の高木氏や狭山藩主の北条氏、大和郡山藩主柳沢氏の帰依をうけて、本堂・薬師寺・経堂・鐘楼・地蔵堂・僧房などが建立されました。

また、大和郡山藩主柳沢吉里が寄進した別邸を移築して客殿・仏間・食堂とし、方丈(寺院の長老の居所)や勧学院(僧侶講学の機関)として使用されました。

境内には三重の塔や金堂跡など飛鳥時代の伽藍の一部が残されていて、国の史跡に指定されています。

渡来系氏族

応神天皇

大阪府羽曳野市野々上5-9-24

もっと読む

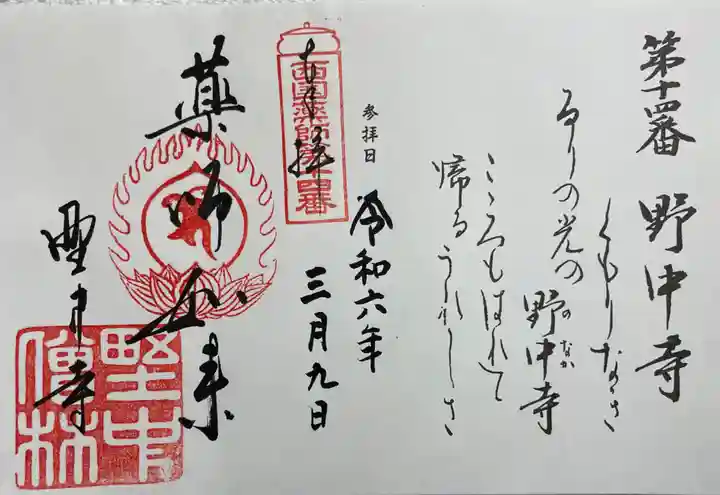

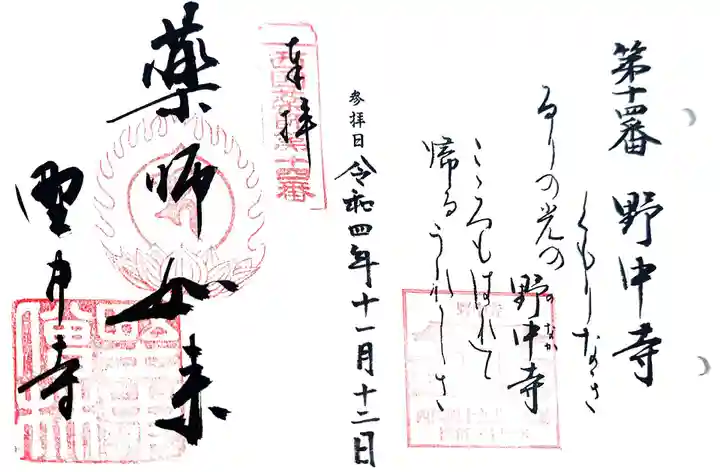

(西国四十九薬師14番札所)

(聖徳太子霊跡5番札所)

(河内六観音)

(河泉二十四地蔵7番札所)

(河内飛鳥古寺6番札所)

今から1400年程前に、蘇我馬子の助力を得て、聖徳太子が建立されました。

叡福寺の「上の太子」、大聖勝軍寺の「下の太子」に対し、野中寺は「中の太子」といわれ、聖徳太子ゆかりの「河内三太子」の一つです。

南北朝の争乱のおりに兵火にかかり、伽藍はことごとく焼失してしまいましたが、境内には中門跡・金堂跡・塔跡・講堂跡・回廊跡など法隆寺式伽藍配置を示す礎石が残っており、国の史跡に指定されています。

また、野中寺の霊園には、歌舞伎・浄瑠璃の演目「お染久松」の主人公であるお染・久松の墓があります。

山門くぐり、境内に一歩入ると、かつての伽藍が想像できるような広さで、思わずため息が出ます。

大雨の中ですが、それもまた風情を感じたりして。

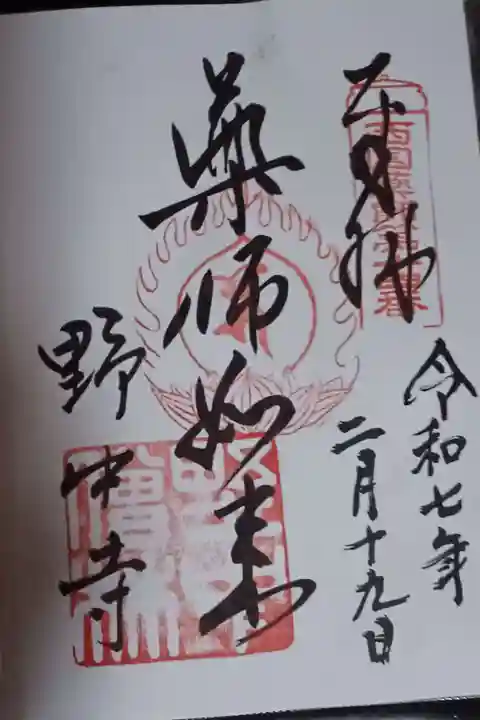

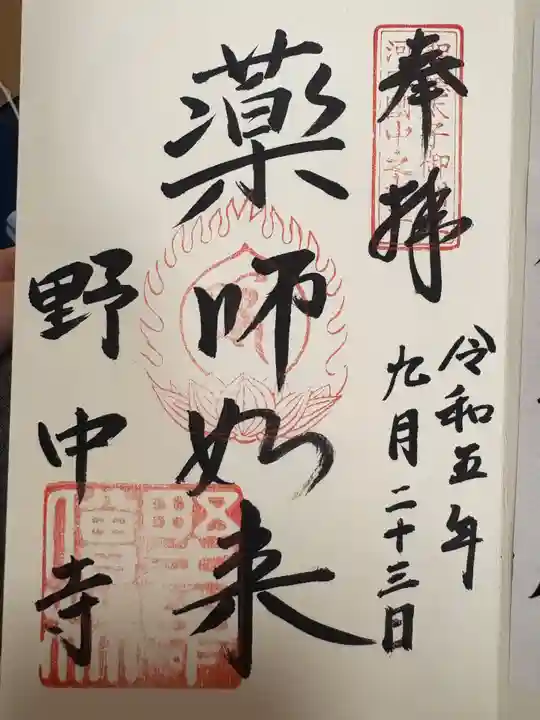

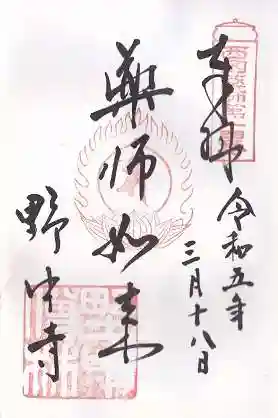

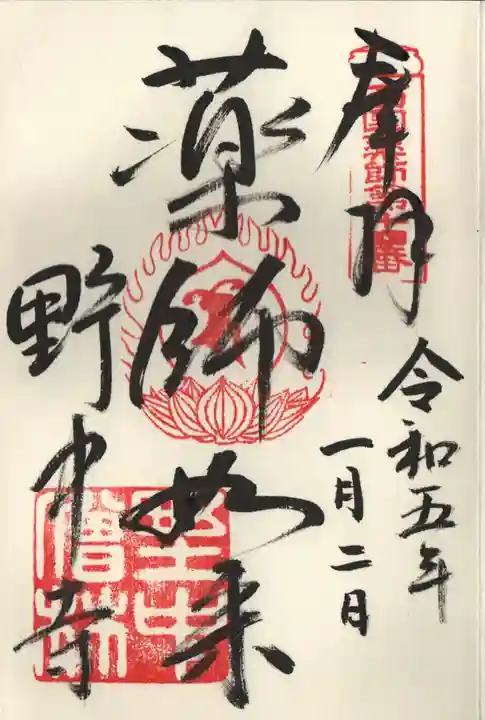

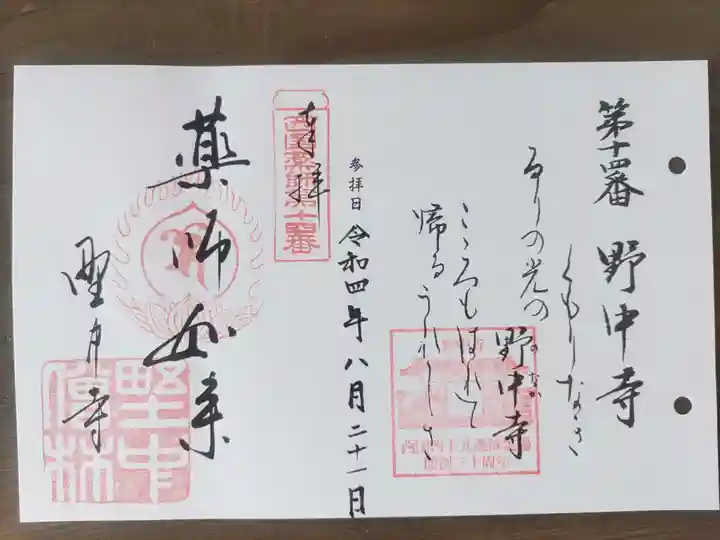

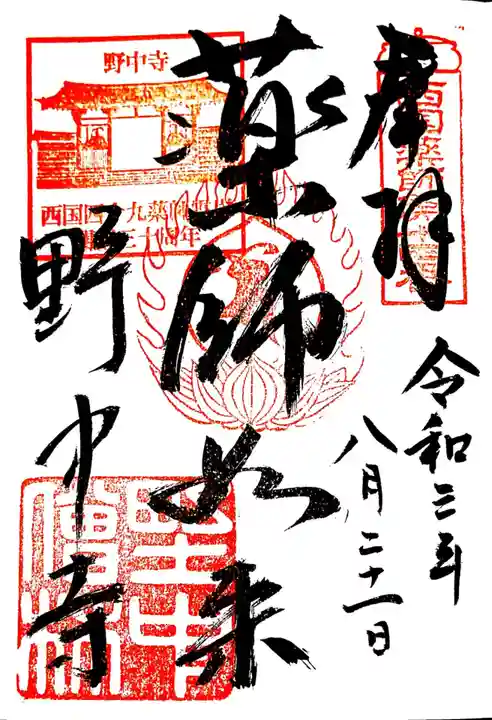

御朱印も丁寧に対応下さいました。

《聖徳太子ご霊跡巡り その5》

「中の太子」野中寺(やちゅうじ)です。

聖徳太子建立三太子の一つで、「上の太子」叡福寺、「下の太子」大聖勝軍寺に対して「中の太子」と呼ばれます。

聖徳太子建立の48寺院の一つとされ、蘇我馬子が開基とされています。境内には当時の伽藍の姿を偲ばせる礎石が遺されており、創建当時の塔堂は南北朝時代の兵火で失われてしまったそうです。

その6へ

https://hotokami.jp/area/osaka/Hmatz/Hmatztk/Dmpgz/9655/170951/

その4へ

https://hotokami.jp/area/osaka/Hmatz/Hmatztk/Dzgkr/9045/166912/

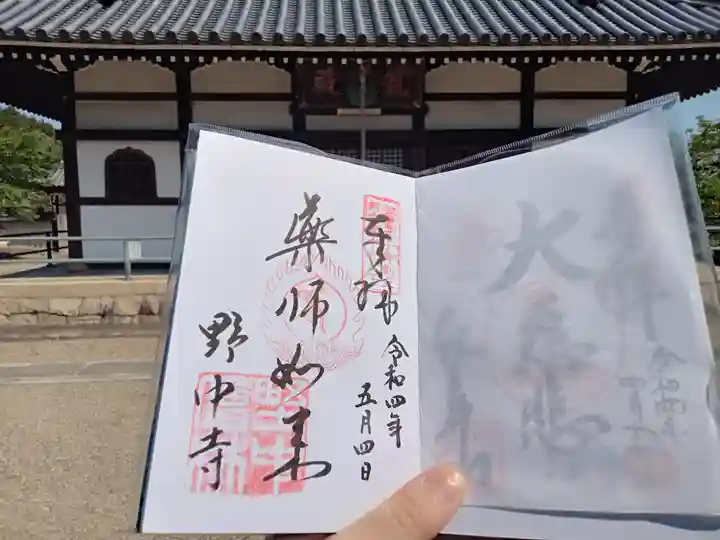

大阪寺院巡りの3寺目は羽曳野市に在る青龍山 野中寺(やちゅうじ)です。羽曳野市は、先の河内長野市から4寺目が在る交野市へ行く道中であり、毎月18日に開帳があるため参拝しました。

高野山真言宗で、本尊は薬師如来。

開帳されるのは、重文指定の金銅弥勒菩薩半跏像と同じく重文指定の地蔵菩薩です。

伝えによると、聖徳太子の命により蘇我馬子が創ったとされ、河内三太子の1つ「中の太子」と呼ばれています。(上の太子は叡福寺、下の太子は大聖勝軍寺)しかし発掘調査から7世紀半ば~8世紀頃には大規模な伽藍が存在しており、渡来系の船氏の氏寺として創建されたという説もあります。(境内には法隆寺式伽藍配置を示す礎石があり、野中寺旧伽藍跡として国の史跡に指定)創建時の堂塔は南北朝時代の兵火により焼失、江戸時代に律宗の道場として再建され勧学院が設けられ栄えたが、明治時代に現在の高野山真言宗に改宗しました。

山門の左側(西側)に駐車場がありますが、境内の中に停めるよう案内があり、境内の中に停めました。(開帳日のため駐車場が満車になるのを避けるためかと。)

右側に金堂跡、左側に塔跡、正面に本堂、本堂で手を合わせてから右手奥の寺務所で拝観手続きを済ませ、庭に入って方丈に置かれた重文の金銅弥勒菩薩半跏像と対面です。30cm足らずの可愛らしい仏像で、台座に彫られた銘文から666年の作と考えられ(識者により色々な説がある)、白鳳時代らしい造形です。

それから庭の周りを歩くと地蔵堂で、横の入口から地蔵堂内に入って重文の地蔵菩薩を拝観します。平安後期~鎌倉時代の作で、まさにクールビューティー。金網越しなのがちょっと残念。

駐車場は府道31号沿いにあり、東から行くと入り辛いので西からがお勧めです。

大阪府のおすすめ3選🎌

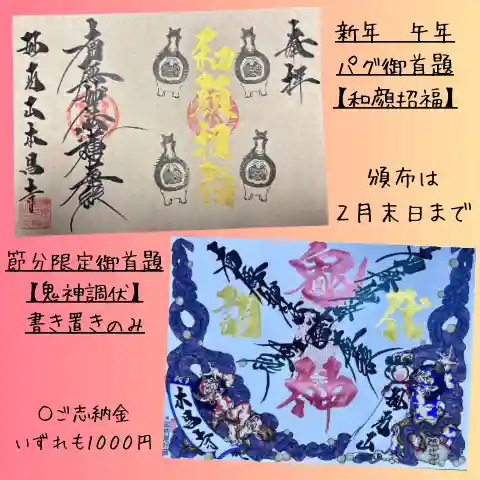

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ