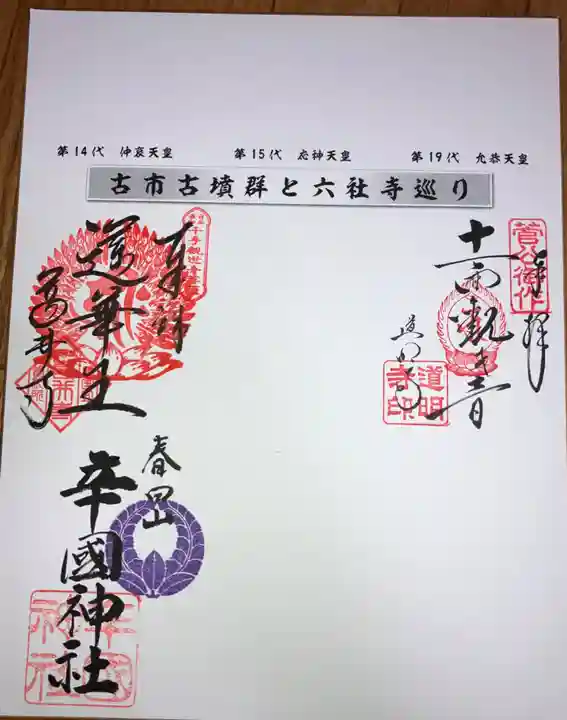

どうみょうじ|真言宗御室派(古義真言宗)|蓮土山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方道明寺のお参りの記録一覧

絞り込み

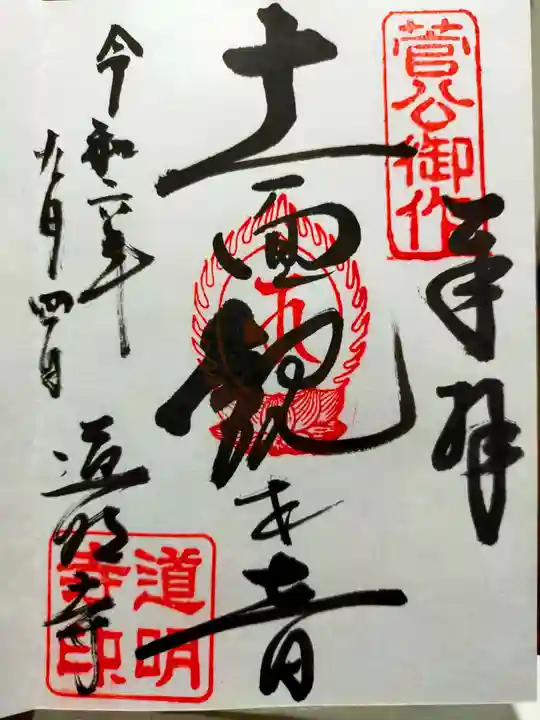

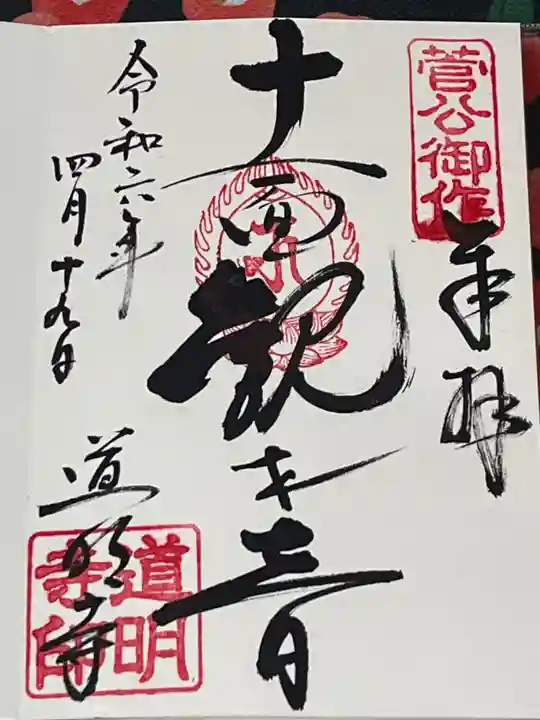

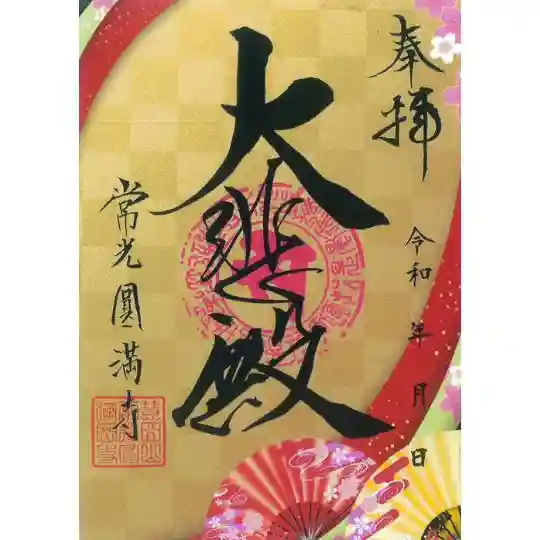

道明寺へようやく到着。尼寺って知らんかった😅道明寺と言えば「道明寺桜餅」ですが近くで食べれそうなところなさげ・・・😔参道には終わりを迎えつつある枝垂れ桜。境内は参拝者がちらほら。御開帳が18日(観音さん縁日)と25日(菅公縁日)なのでまあ花見シーズンも終わりだし・・・。ゆっくり散策して本堂をお詣り。授与所いないなぁと覗いていると男性が声をかけてくれて、「御朱印なら右手の建物(庫裏みたい)のインターホンで呼べば書いてもらえますよ」と教えていただけました🤗インターホンを押し、御朱印の旨を伝えると授与所にて書きますとのことで書いていただいている間にしばし雑談をしておりました。観音さんの写真が貼られていましたが授与はされておらず御御影はあるとのことでそちらも拝受いたしました🤗この近辺見落とし多いのでまた後日来よう。来年の桜かな・・・😅

もっと読む

大阪府藤井寺市にあります、

道明寺に参拝しました。

真言宗御室派の寺院(尼寺)で、山号は【蓮土山】御本尊は【十一面観音】

聖徳太子霊跡 第3番札所。

河内飛鳥古寺霊場 第5番札所。

道明寺は7世紀中葉に土師氏の氏寺として建立された土師寺を起源とした尼寺です。土師氏の後裔である菅原道真公が、太宰府下向に際して伯母の覚寿尼を訪れたゆかりの地です。 また関西風桜餅(道明寺餅)など和菓子の材料として知られる「道明寺糒」「道明寺粉」発祥の寺としても有名です。

初詣2日目 道明寺天満宮の次に訪れ参拝させて頂きました。こちらは訪れた時は、かなり空いていたのでゆっくりと見て周れました。

参拝後に御朱印を直書きで頂きました。

【大阪府 藤井寺市】(どうみょうじ)

本日も寒い日です。桜の季節が楽しみと思いながら「桜餅」を思い出しました。桜餅の形が西と東で違うということすら知らなかったのですが、こちらに参拝し教えていただいた次第です。私の住む愛知県は「中間」にあたり、何かと関西型と関東型が混在しています。桜餅においては関西型の「道明寺餅」です。(私はこのタイプしか知りませんでした)おそらく和菓子の世界では「関西型」になるのではと思い季節には早いと思いながら購入を試みました。今日日、季節に無関係で売っているものですね。驚いたことになんと近くのスーパーでは「味比べ型」と表示され関東型と関西型の両方がパックされているものが売っていました。

前置きが長くなってしまいましたが、こちらのご本尊は「十一面観音立像(国宝)」で9世紀に「菅原道真」の作と伝えられています。境内も古刹といった雰囲気で近隣の都会が感じられないほどでした。

大阪府のおすすめ3選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ