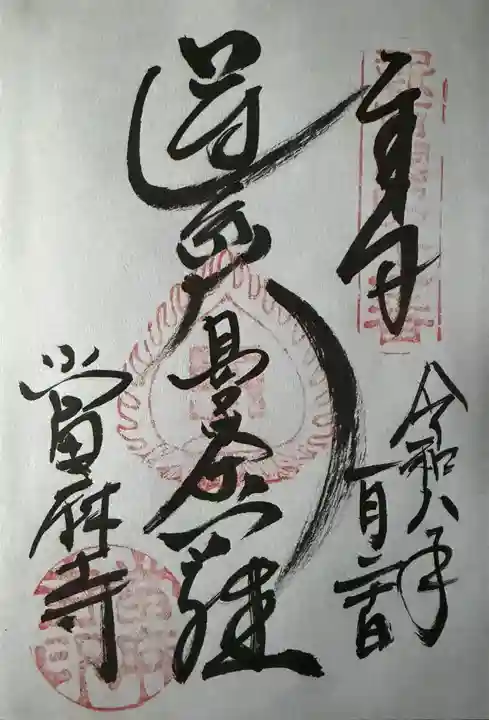

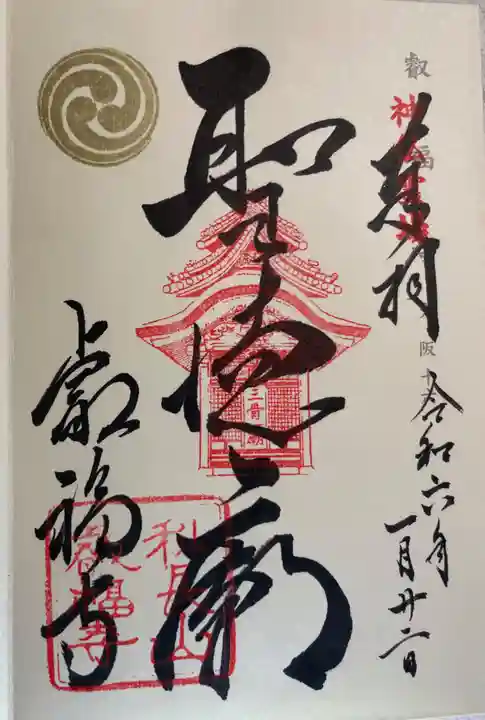

たいまでら|高野山真言宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方當麻寺のお参りの記録一覧

絞り込み

再び北へ向かって歩き曼陀羅堂(御本堂)や講堂や

金堂へお参りさせていただきました。

當麻寺様は高野山真言宗と浄土宗の二宗兼学の

お寺様です。

御本尊は當麻曼荼羅をお祀りされています。

當麻寺様は612年に聖徳太子の異母弟である

麻呂子王によって河内の国に建立された

「万宝蔵院」が前身と伝わっています。

しばらくすると麻呂子王は「万宝蔵院」を二上山の

東麓に移すようにという夢を見ます。

しかし壬申の乱などで世相が乱れ麻呂子王の孫の

当麻真人国見の代で役行者からの寺地の寄進も

あり漸く移転する事がかないました。

宗派は三論宗でしたが823年に弘法大師が訪れた

ことで真言宗の寺院となります。

1370年には知恩院の12世の誓阿普観が境内に

「往生院」(現在の奥之院)を創建しました。

これにより それ以後は真言宗と浄土宗の二宗兼学の寺院となられています。

塔頭寺院の投稿の際に何度も登場した中将姫ですが

747年に右大臣の藤原豐成の娘として誕生します。

しかし幼くして実母を亡くします。

大変美しく聡明な姫は嫉妬した継母から凄絶な

苛めを受けます。継母は計略を練り和歌山有田の

雲雀山にて家臣に姫の殺害を命じます。

雲雀山に着いた14歳の姫は家臣に対して命乞いを

するでも取り乱したりするでもなく静かに微笑みながら手を合わせたそうです。その姿に打たれた

家臣は姫を匿い育てます。

ある日 狩に出掛けた豐成が偶然にも姫と再会し

都へと連れ戻します。しかし世の無常を感じた姫は16〜17歳で當麻寺様に入り尼となりました。

當麻寺様にて修行に励まれながら「生身の阿弥陀如来を拝したい」と祈り続けていると導き観音の

化身である老尼が現れて蓮の茎から取った糸を

染めあげるように指示します。そして阿弥陀如来の

化身である若い尼に助けられながら一夜にして

極楽浄土を描いた「當麻曼荼羅」を織り上げたと

されています。

姫は 29歳の時に阿弥陀如来と二十五菩薩が迎えに来る中で生身のまま極楽浄土へ旅立ったと

伝えられています。

随分ハショッタのですが長くなっちゃいました

纏めるのが下手でスミマセン(^-^;

姫が織り上げたとされる當麻曼陀羅は圧巻でした!!

またその當麻曼陀羅を納める逗子のデカさにも

圧倒されました(; ゚ ロ゚)スゲー

當麻寺様をお参りさせていただいていて接する

ことが出来た御本堂や各塔頭寺院の方達が皆さんとても丁寧で親切でした。

色んな面で何度でも訪れたいと思える

お寺様でした(´▽`)イエカラモチカイシ

拝観料を払うと3つの建物の中の

仏像や曼荼羅を見ることができます。

御簾?がかけられていて

鮮明に見ることはできませんでしたが

大きな曼荼羅を見ることができました。

日本最古の灯籠もありました。

<歴史>

推古天皇20年(612)に用明天皇第三皇子麻呂子親王が

御兄聖徳太子の教えにより創建。

新王の孫の代で「當麻氏」と称したことで現在の當麻寺に。

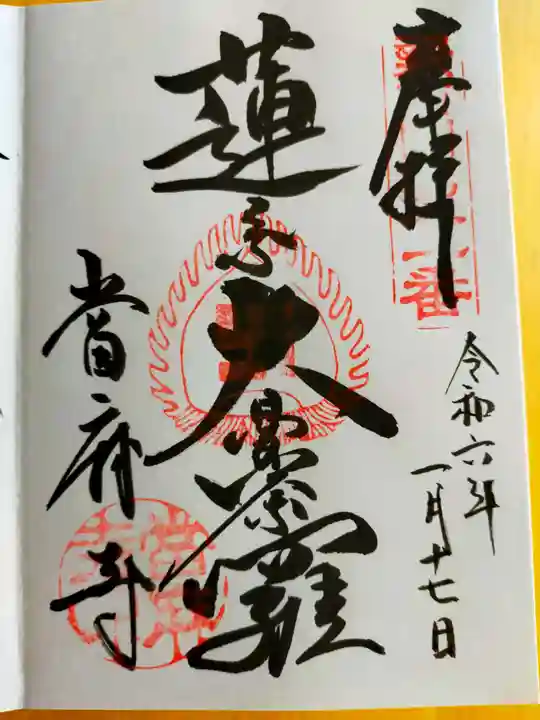

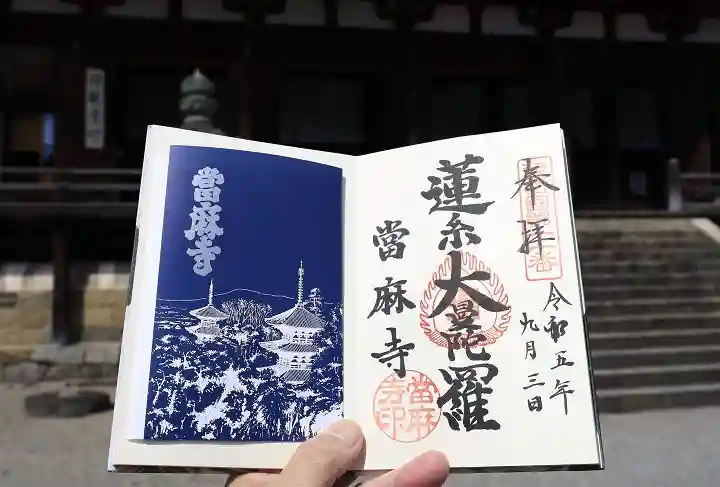

天平宝字7年(763)中将姫により当麻曼荼羅が織成

<国宝>

當麻曼荼羅 奈良時代(763)

裏板曼陀羅 鎌倉時代(1242)

曼陀羅厨子 奈良時代(天平期)

須弥壇 鎌倉時代(1243)

東塔 奈良時代

西塔 平安時代

梵鐘 飛鳥時代(白鳳期)

弥勒仏坐像 飛鳥時代(681)

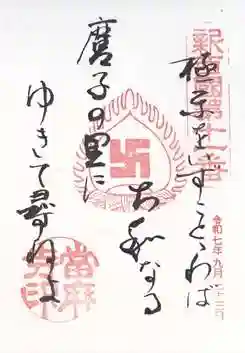

中将姫の蓮糸曼荼羅(当麻曼荼羅)の伝説で知られ、高野山真言宗と浄土宗二宗のお寺さんです。

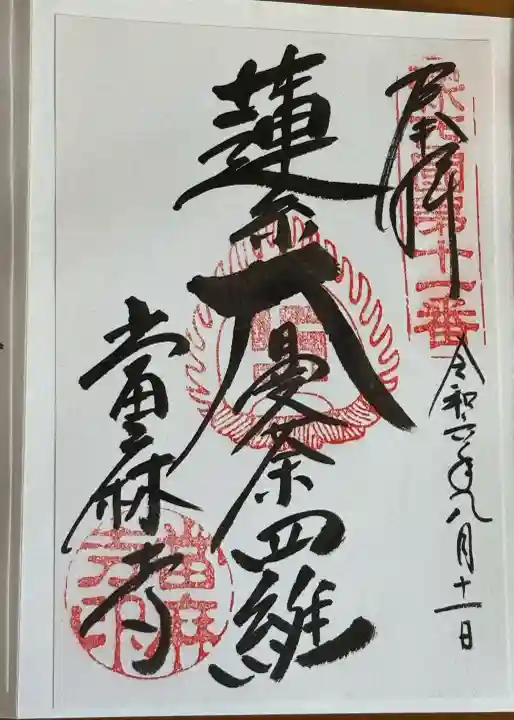

蓮糸曼荼羅。中将姫により蓮糸を以て織り上げられたと伝わる蓮糸曼荼羅を、文亀年間に転写したものがこちらの曼荼羅。"文亀曼荼羅"とも呼ばれています。本堂で拝観させていただきました。🙏

図相は、観無量寿経に説かれている西方浄土を描いたものです。

新西国三十三ヶ所霊場 第11番札所

山号:二上山

宗派:高野山真言宗 浄土宗

御本尊:文亀曼荼羅

創建:伝612年(推古天皇20年)

【本堂(曼荼羅堂)】

蓮糸曼荼羅(当麻曼荼羅、文亀曼荼羅)をゆっくりと拝観させていただきました。飢饉や天災が続き、西方浄土に思いを寄せ、手を合わせた方々のことを考えました。

弘法大師参籠間があります。

【仁王門(東大門)】

近鉄当麻駅下車。参道がまっすぐ続きます。細い道なのですが結構車が通り、あんまり呑気な気分では歩けませんでした。

途中1か所横断歩道渡ります。

先月に続き 奈良に訪れました。今日は妻も一緒です。

もともと西国三十三所巡りが目的だったのですが やはり奈良は素敵な寺社が多いので 當麻寺は外せないとお参りさせていただきました。

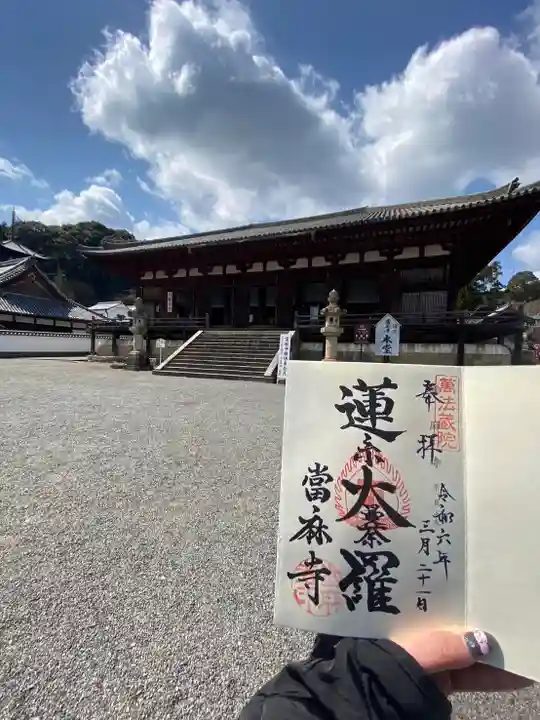

駐車場に車を停め 仁王門をくぐると それはそれは広い境内が広がっています。

一目見るだけでも 境内塔頭が多そうで 見る場所が盛りだくさんなことが分かりました。

伽藍の拝観は 本堂・金堂・講堂のセットにしました。

それぞれ録音されたものですが案内がありました。やはり案内を聞きながら拝見すると違いますね。

歴史のある仏像などは 見ている人の心を穏やかにしてくれます。

塔頭を巡る前に心がすっかり癒されていました。

塔頭などについては 別で投稿させていただきます。

国宝や重要文化財が多く 境内をすべて見終えるのに 約2時間かかりました。

この日はとても暑かったので 仁王門前にあるお店で氷をいただきました。

夫婦ともやや熱中症もどきだったかも知れません。

山号は二上山 宗旨は真言宗・浄土宗 ご本尊は当麻曼荼羅 創建年は伝・推古天皇20年(612年) 開基は伝・麻呂古王です。

由緒については

當麻寺は 奈良県葛城市當麻にある真言宗・浄土宗二宗の寺院で 法号は禅林寺 山号は二上山 本尊は当麻曼荼羅 創建時の本尊は弥勒仏(金堂)である。

宗派は真言宗と浄土宗の並立となっている。

開基は聖徳太子の異母弟・麻呂古王(当麻皇子)とされるが 草創については不明な点が多い。

西方極楽浄土の様子を表した「当麻曼荼羅」の信仰と 曼荼羅にまつわる中将姫伝説で知られる古寺である。

毎年4月14日に行われる練供養会式(ねりくようえしき)には多くの見物人が集まるが この行事も当麻曼荼羅と中将姫にかかわるものである。

奈良時代 - 平安時代初期建立の2基の三重塔(東塔・西塔)があり 近世以前建立の東西両塔が残る日本唯一の寺としても知られる。

とありました。

葛城訪問、次は當麻寺。

実は初めての参拝。期待が膨らみます。

當麻寺は白鳳・天平の伽藍を有する古刹ですが、今までよく知りませんでした。これは!というので早速参拝。

612年に聖徳太子の弟、麻呂古が万法蔵院として建立したのが始まりとされています。古いですね。その後、当麻国見によって二上山東麓に移され、681年に弥勒仏が祀られてから當麻寺となったようです。

藤原氏の中将姫は家をでて當麻寺に出家、当時女人禁制であった當麻寺ですが、姫が起こした奇跡を見て受け入れたそうです。その後もいくつかの奇跡を起こした中将姫に纏わる多くのものが境内のあちこちに見られます。そのひとつは姫が編んだ當麻曼荼羅、徐々に進行を集め今は本尊だそうです。女人高野もここから来ています。

境内は広くゆったりとした配置です。白鳳・天平に思いをはせてのんびり参拝しました。

もっと読む

612年用明天皇の皇子・麻呂子王が河内に建てた万宝蔵院に始まり、681年麻呂子王の孫・當麻国見が現在地に移し當麻氏の氏寺としたと伝わる。

奈良時代末期(東塔)と平安時代初期建立(西塔)の2基の近世以前の三重塔が両方残る唯一の寺である。

1161年建築の本堂、奈良時代建築の東塔、平安時代前期(794年~929年)建築の西塔、白鳳時代(680年代)鋳造の日本最古とされる梵鐘は国宝指定。

鎌倉前期(1268以前)建築の金堂、1303年建築の講堂、1447年建築の薬師堂、白鳳時代(680年代)造立の日本最古とされる石燈籠、平安時代後期(1086年~1184年)建立の五輪塔は重文指定されている。

【二上山(にじょうざん)當麻寺(たいまでら)】

本尊:當麻曼荼羅(たいままんだら)

宗派:真言宗・浄土宗

開基:麻呂古王

~百寺巡礼:五木寛之氏が選んだ百の名刹 第9番~

當麻寺は第31代 用明天皇(在位:585-587)の第三皇子 麻呂子親王が御兄 聖徳太子の導きにより612(推古20)年に創建されたという。最初は三論宗(さんろんしゅう)の寺だったが、ある時、真言宗の開祖である弘法大師が立ち寄って、この寺に伝わる「當麻曼荼羅」を拝した。それ以来、當麻寺は真言宗の寺になった、と言い伝えられている。さらに、鎌倉時代以降、その當麻曼荼羅にゆかりのある中将姫(ちゅうじょうひめ)伝説が阿弥陀信仰と結びついて、浄土宗がはいってきた。それ以後、當麻寺には真言宗と浄土宗が共存するようになったという。

~『百寺巡礼 第一巻 奈良』五木寛之(講談社、2003)~

もっと読む最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ