あしながじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方足長神社のお参りの記録一覧

絞り込み

足長神社(あしながじんじゃ)は、長野県諏訪市四賀にある神社で、諏訪大社上社の末社。旧社格は村社で、桑原城跡の山腹に鎮座する。

● 祭神

祭神は脚摩乳命(あしなづちのみこと)。別名「足長彦神」とも呼ばれ、諏訪大社の祭神・建御名方神に随従する神とされる。日本神話では、八岐大蛇の生贄となる奇稲田姫の父神として登場し、同じ諏訪市内の手長神社には母神・手摩乳命(てなづちのみこと)が祀られている。

● 創建と歴史

創建時期は不明。かつて桑原地域一帯が一つの郷だった際には、手長神と足長神を合祭していたとされる。後に上桑原・下桑原に分かれ、それぞれの産土神として足長神が上桑原、手長神が下桑原に分祭されたと伝わる。

大同年間(806年-810年)、諏訪大社上社大祝の祖・御表衣祝有員(みそぎほうりありかず)が当社を崇敬し、広大な社殿を造営。天正6年(1578年)の上社造営帳には、上桑原村の造宮で建立されたと記録され、天保13年(1842年)に改築されている。

● 社殿と境内

本殿は江戸時代中期の建築で、拝殿は江戸時代後期のもの。かつては荻葺きの屋根であったため「荻宮」とも呼ばれていた。

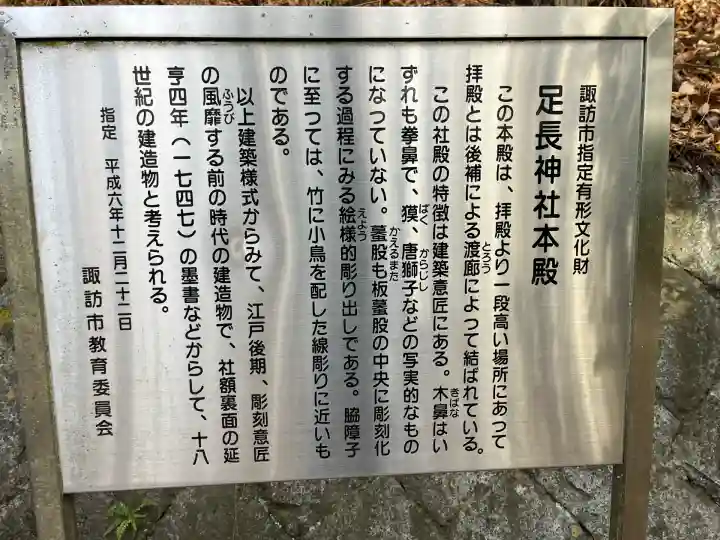

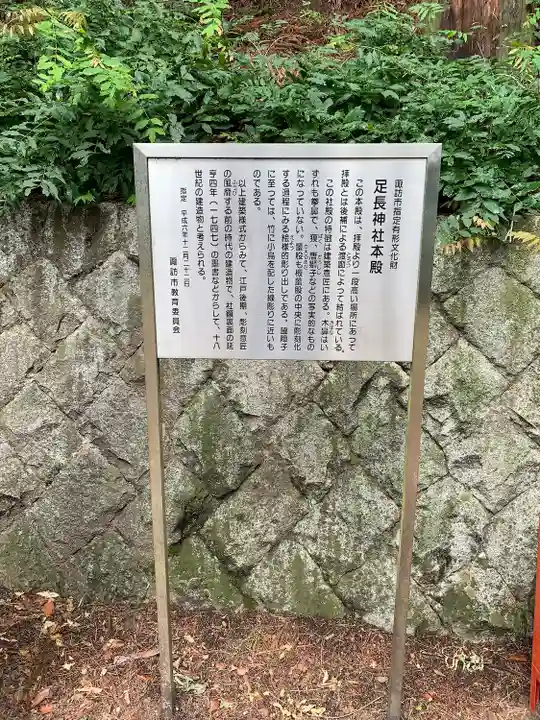

● 文化財

・拝殿、舞屋(諏訪市指定有形文化財/昭和63年指定)

・本殿(諏訪市指定有形文化財/平成6年指定)

● 御神徳と信仰

脚摩乳命は、家内安全・子孫繁栄の神として信仰される。また、手長足長の神話には諏訪明神との関係を巡る異説があり、彼らを建御名方神の随従神とする説、あるいは元々諏訪を支配していた神であったとする説がある。諏訪大社の創建以前から信仰されていた可能性もある。

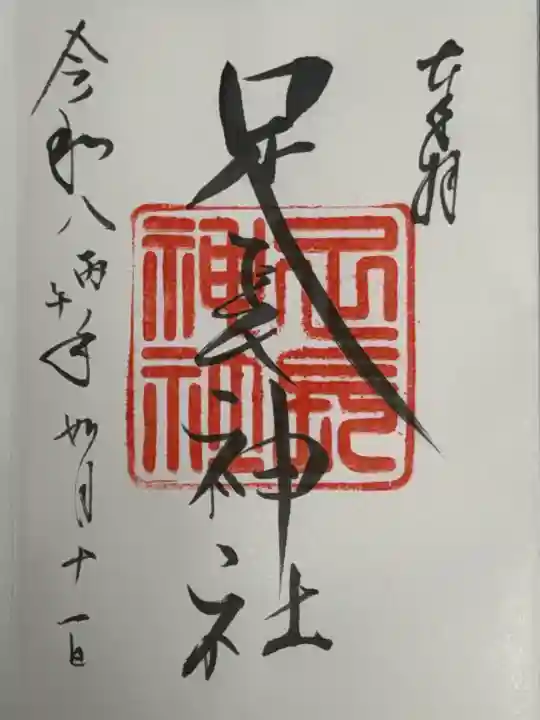

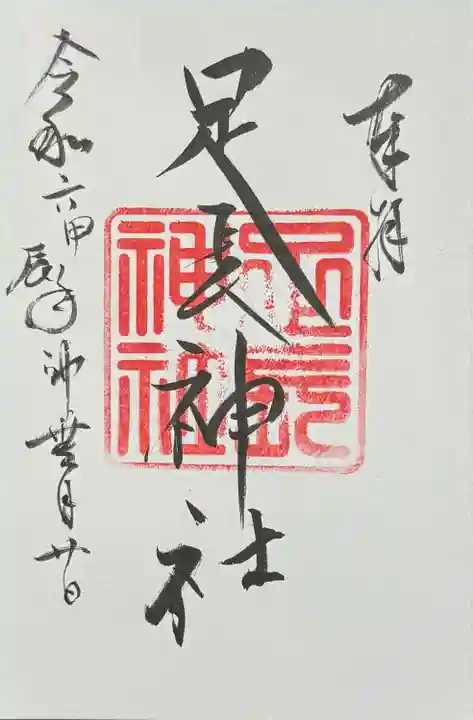

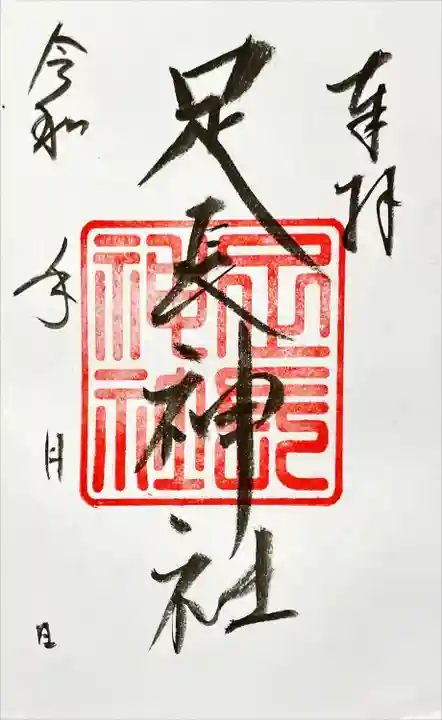

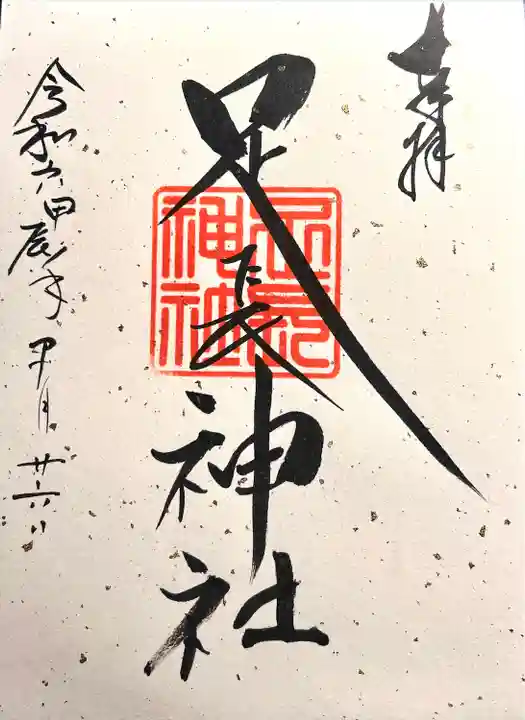

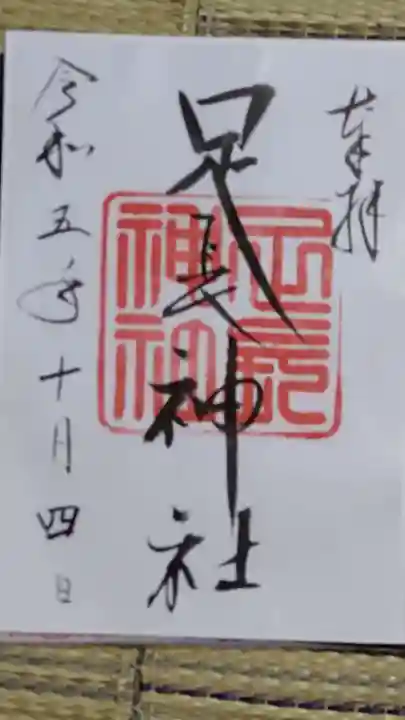

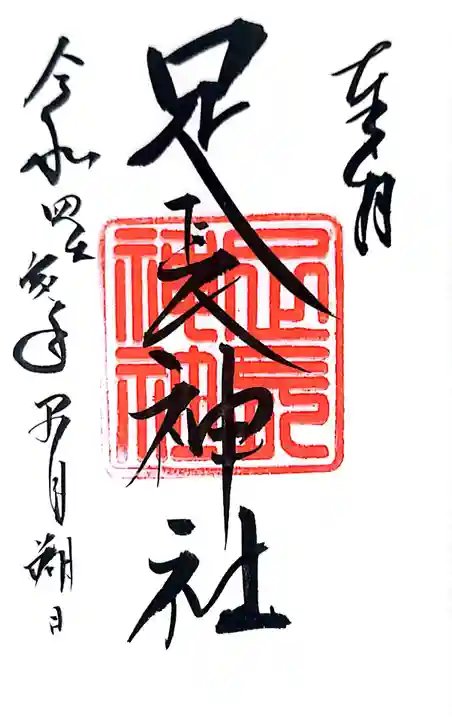

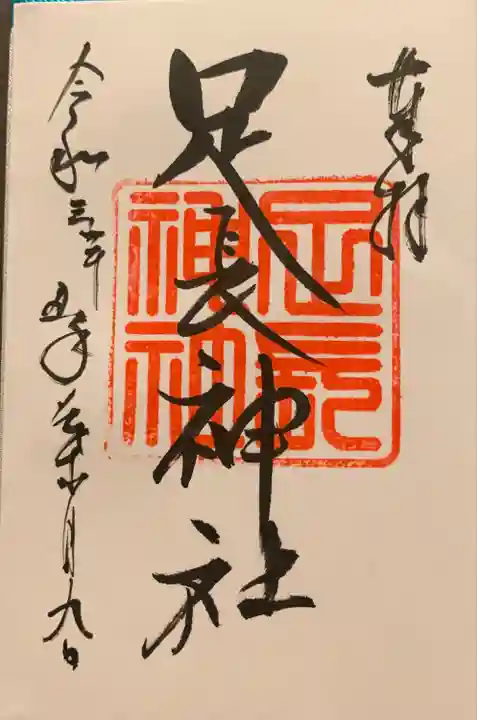

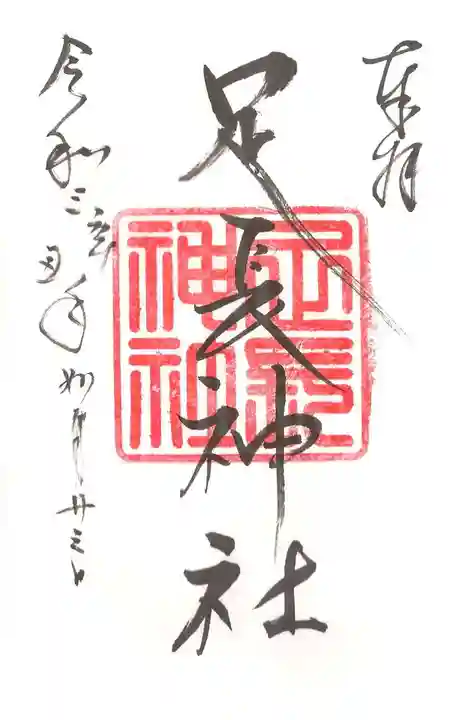

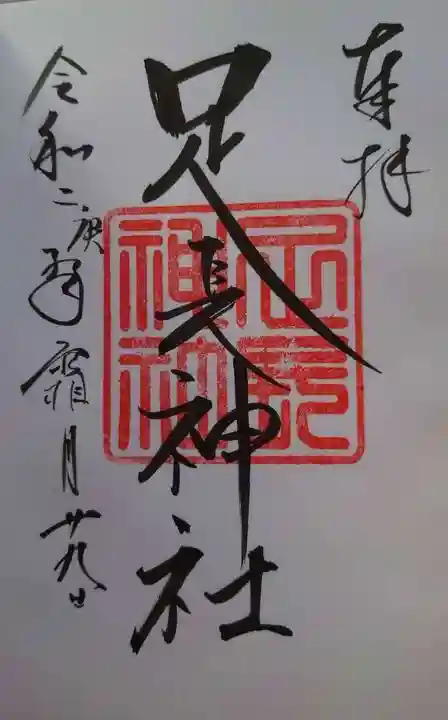

足長神社に参拝してきました。御朱印は八劔神社で頂けます。国道20号から諏訪湖カントリークラブに抜ける道の山裾に鎮座しています。当神社の上方向には、桑原城跡があります。

足長神社(諏訪市)概要: 足長神社は長野県諏訪市四賀足長山に鎮座している神社です。足長神社の創建は不詳ですが古代から地元神として信仰されていたと思われます。祭神である足摩乳神(足長彦神)は建御名方神(諏訪大明神)の曾祖父(奇稲田姫の父神)にあたり地元でも諏訪大社が勧請される以前から信仰していたとされています。当初は夫婦神とされる手長神社も祭られていましたが、手長神は下桑原郷に遷座したことで足長神社は上桑原郷の産土神、手長神社は下桑原郷の産土神として信仰されてきました。

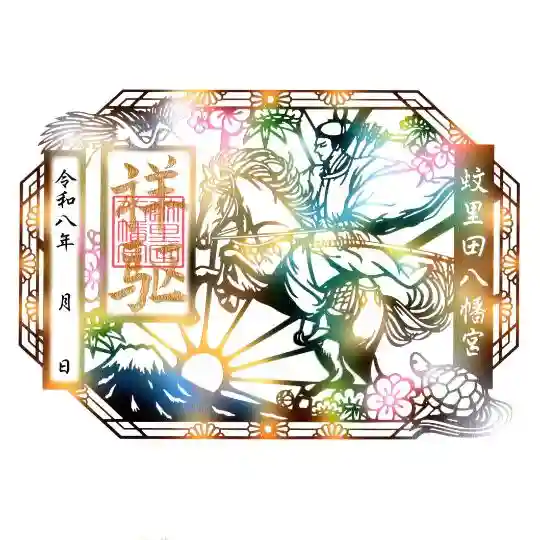

平安時代初期の大同年間(806~810年)には諏訪神社大祝有員(上社大祝の始祖)が足長神社を崇敬し、広大の社殿を寄進して境内を御曾儀平と称するようになります。諏訪上社の御柱祭には「高島藩家老騎馬行列」が奉納されていましたが、明治4年(1871)に執行された廃藩置県により高島藩(藩庁:高島城)が廃藩になると足長神社に奉納するようになっています。祭神:脚摩乳命。社格:村社。

現在の足長神社本殿は江戸時代中期の延享4年(1747)前後に建てられたもので一間社流造、銅板葺(元こけら葺)彫刻が写実的でないなど当時の建築の特徴をよく残した貴重な遺構で平成6年(1994)に諏訪市指定有形文化財に指定されています。足長神社拝殿は江戸時代後期の天保13年(1842)に建てられたもので木造平屋建て、五棟造(切妻、正面千鳥破風、正面軒唐破風)、平入、桁行1間、梁間2間、細部には唐獅子や龍、鷹、鶴、麒麟、鳳凰などの繊細な彫刻が施され、棟梁は大隅流の矢崎専司、江戸時代後期の社殿建築の遺構として貴重な事から昭和63年(1988)に諏訪市指定有形文化財に指定されています。足長神社舞屋は江戸時代後期の文久2年(1862)に建てられたもので木造平屋建て、入母屋、銅板葺、桁行5.7間、梁間3.5間、棟梁は石田房吉、昭和63年(1988)に諏訪市指定有形文化財に指定されています。

桑原城跡

桑原城は築城時期等については不明ですが、桑原氏によって築かれたと伝わっています。1542年(天文11年)、武田信玄が諏訪へ侵攻し、上原城の諏訪頼重を攻めると、頼重は上原城を焼き払って桑原城へ退却し籠城しました。しかしその後、頼重は降伏し甲斐へ連行され、切腹することとなり諏訪氏は滅亡しました。桑原城はまもなく廃城となったと思われます。城址は整備されており、土塁や空堀などの遺構が残っています。

1542年甲斐守護の武田晴信(信玄)から侵攻された信濃諏訪領主諏訪頼重が、上原城を自ら焼き払い、支城である桑原城に籠城してから降伏した桑原城址のふもとに位置する。

祭神は足摩乳(あしなづち)神で、上桑原村の産土神(うぶすな)として崇敬されてきた。

拝殿は1842年大隈流の大工矢崎専司らによって建造された。

五棟造で三方に切目縁をまわし、擬宝珠高欄をつける。木鼻に唐獅子、欄間に竜・鷹・鶴、脇障子に麒麟・鳳凰、内部扉両脇羽目に竜、その他各所にみごとな彫刻がついている。

舞屋(神楽殿)は1862年石田房吉らによって建造された。本殿同様に、竜、獏、獅子などの彫刻がされている。

山中の閑静な場所に建っており、舞屋からは急な石段を登り本殿へとあがります。

甲斐、諏訪神社巡り①本日最初の神社です。甲府に早く着いたため、予定を変更し先に諏訪地区を廻ることにしました。桑原城址山腹に鎮座する諏訪大社上社の境外摂社です。社務所は無く、現在は八剱神社さんにて管理されています。神社石段を通り過ぎ坂の途中足長丘公園の駐車場に停めて参拝。私が上った石段は参道途中だったようで、ずっと下にも参道があり鳥居があったようです。(事前に調べていたのに忘れていました)午前十時過ぎ、誰もまだ参拝者はいなかったようで、時々蜘蛛の巣に引っ掛かりながら気持ちよく、又最近、高田崇史の歴史推理小説を読んでいてこの諏訪の神々についての面白い記述があったので、よりいっそう興味深く参拝出来ました。御朱印はこの後参拝する八剱神社にて拝受いたしました。

もっと読む

諏訪大社の境外末社の一つで、上諏訪の手長神社とは御祭神が夫婦の関係になる神社です。大昔は同じ社殿で祀られていましたが、奉斎していた住民たちの住む場所が二つに分かれたときに別々の神社になったと言われています。

…きっと喧嘩による別居ではないことを祈りたい。

《一の鳥居と社号碑》

神社がの鎮座地が足長山にあり、参道はかなり急になっています。何より階段一つ一つがデカい!

《途中参道》

途中で山道の道路が横切り、この道沿いに公園があって車を停められます。

諏訪大社上社の摂社で、本宮の北東2K程にある。

桑原郷は、上下に分かれており、上桑原に当社・足長神社、下桑原に手長神社が祀られている。

祭神の脚摩乳神は、奇稲田姫神の父神で、足名椎命とも書かれ、手摩乳神と夫婦神である。八俣大蛇による、娘(奇稲田姫神)の危機を素盞嗚尊に救われた。素盞嗚尊の子(あるいは子孫)が、大己貴命であり、上社祭神、建御名方命の祖にあたる。

社記によれば、当初、ここに足長・手長両神が祀られていたが、手長神は、下桑原へ分祭され、荻で屋根を葺いていたので、「荻の宮」と呼ばれていたという。

足長の社名により、旅の安全を守る神。当社にも御柱があり、御柱祭では、引き上げ競争が行われる。

もっと読む

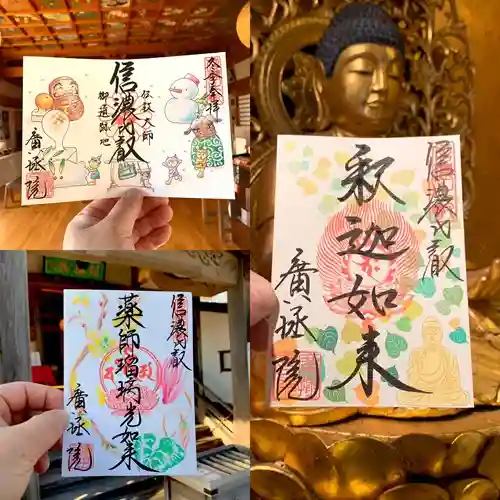

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ