とがくしじんじゃおくしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方戸隠神社奥社のお参りの記録一覧

4 / 9ページ76〜100件204件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

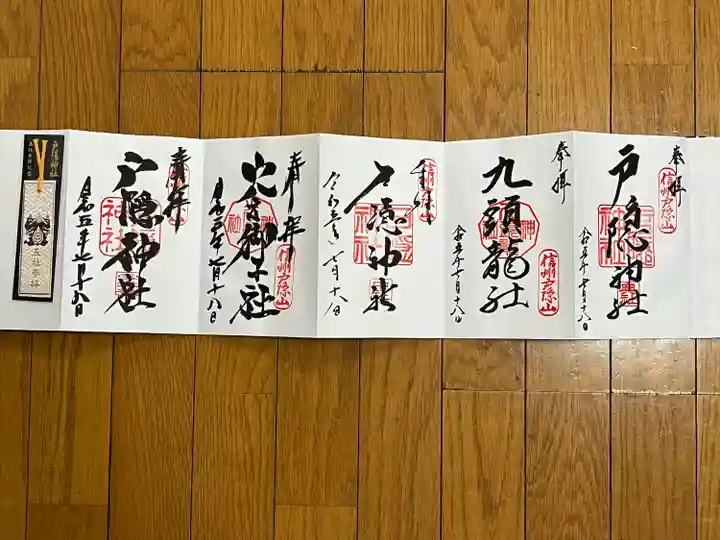

名無し猫ᓚᘏᗢ

2023年10月16日(月)919投稿

長野にコンサートで行く予定ができたので、前日から行って、ずっと行きたかった戸隠神社へ。

おすすめは宝光社からというのが多かったですが、自分の体力を考えて、バスで奥社まで行き、そこから下ってくる方が無理がないかな、と思い、奥社から。

長野駅前のバス乗り場から、景色を楽しみ、途中のバス停で、なるほど、後からここに来るのね、とチェックをしながら、小一時間。

バスを降りて、ひたすら歩きます。

さすがに人はそれなりにいらっしゃいましたが、圧倒的な自然で気になることもなく、マイペースで。

階段になってからはかなり厳しかったですが、なんとか登り切り、お参り。

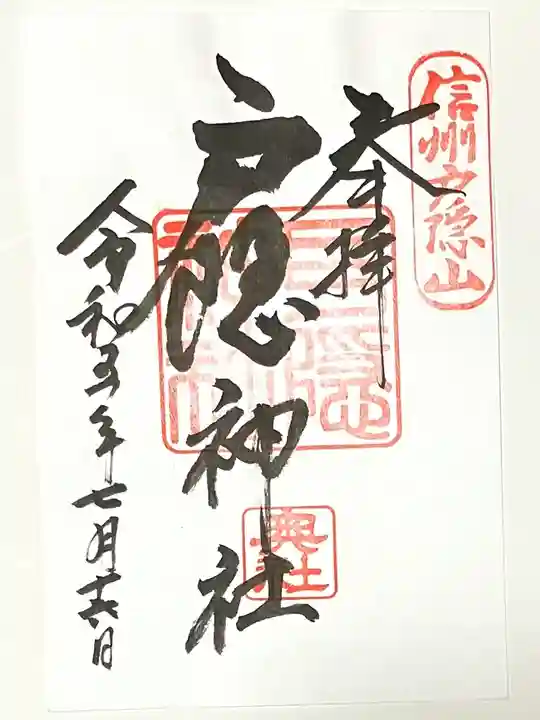

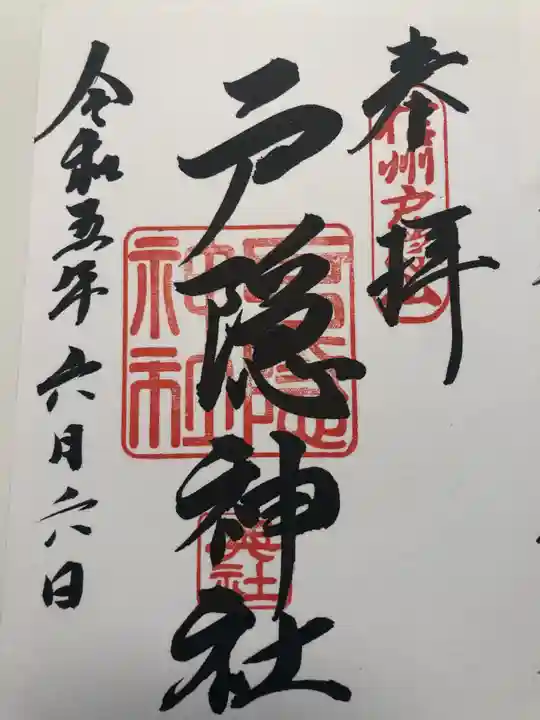

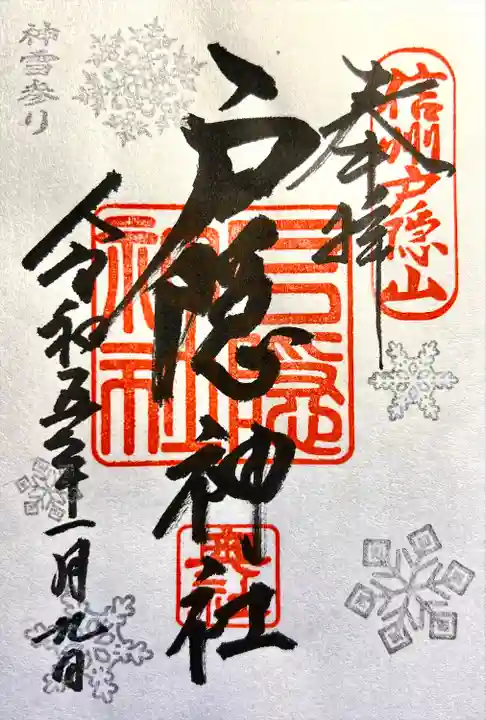

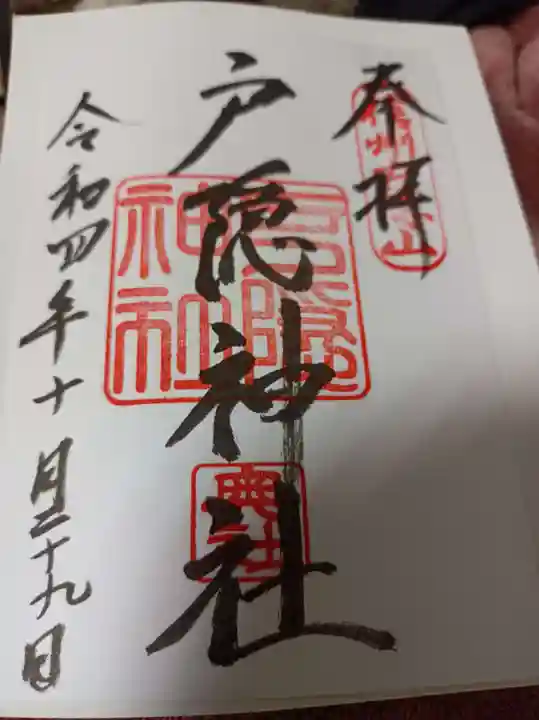

九頭竜社もお参りし、社務所で御朱印帳と御朱印をいただきました。

帰りも階段はなかなかに大変でしたが(こっちの方が怖い?)道がわかっているので、周りの自然をさらに楽しむことができました。

もっと読む

蛇姫

2023年08月09日(水)151投稿

ハク&タケ

2023年07月19日(水)536投稿

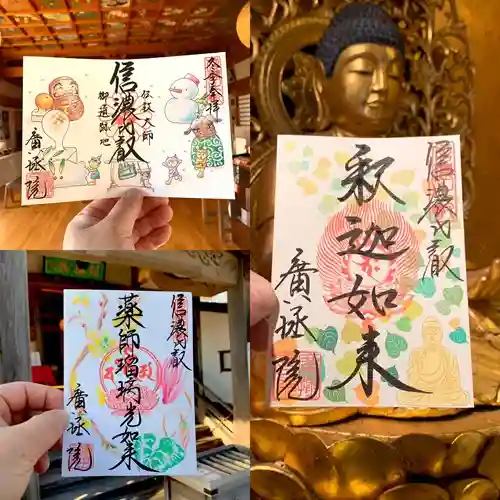

断捨離

2023年05月08日(月)1431投稿

ありお

2023年03月30日(木)144投稿

KOJIRO

2023年01月10日(火)91投稿

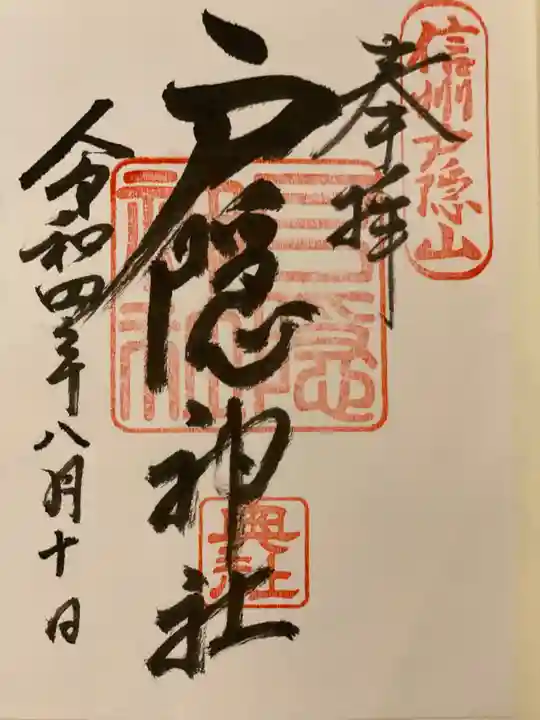

サンダー

2022年10月19日(水)2383投稿

空神

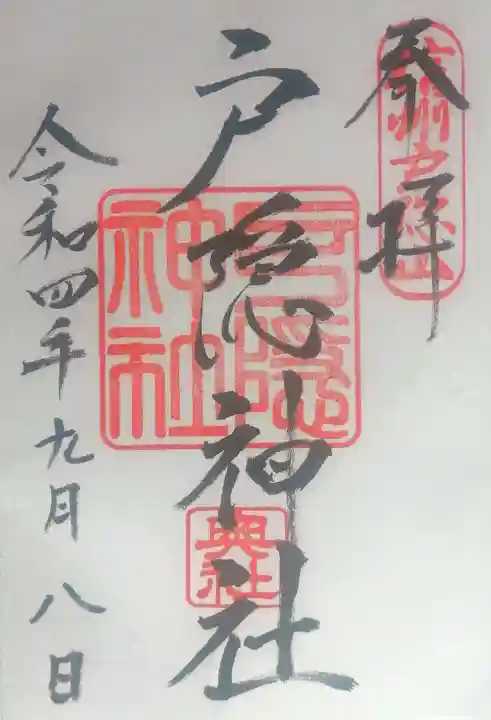

2022年09月23日(金)20投稿

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ