おおさきはちまんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大崎八幡宮のお参りの記録一覧(7ページ目)

仙台旅締めはいつもどおり大崎八幡宮で。

北山に思ったよりも時間がかかってしまい、

間に合わないかもと焦りましたがゆっくり出来ました(*^^*)

残りの時間を使って、境内に随分滞在させていただきました。

今回は北参道側まで出て、末社もじっくり見てきました(^^)/

前回よりもズーム出来るレンズを持ってきていたので、分かりづらいけど少しだけ見えるご本殿を撮ってみました。拝殿から連なる形、いつ見ても美しいです。

癒しの空間が見える。

大石段の先の三之鳥居。神々しい。

石絵馬。もともとは神馬の像を奉納していましたが、金属類回収令により撤去されてしまい、長く台座のままでしたが現天皇陛下御成婚記念事業として神馬を書いた石絵馬を作り、平成になって現在地に設置されたそうです。

神馬舎。大正に建てられ、昭和20年ころまで神馬が居たそうです。建物は国指定登録文化財に指定。

香川の金刀比羅宮より分祀。 氏子さんが建てたそう。隣には大崎八幡神社だった時の由緒書きを遺してくれています。

長床。

ちょうど御祈祷中でした。

9月の例大祭で町中を巡幸するお神輿がこちらでいつでも見られます(*^^*)

重さは500kgですが、神様が乗られると1t以上になるとか…。きっとそれだけ幸せを積んでくださっているのでしょうね(*´艸`*)

北参道です。先を出ると駐車場になります。

中学生らしき学生がこちらの参道と馬場を使って何往復も走っていました。こんな素敵なところで体力づくりなんてうらやましい!!

北参道の鳥居も立派です。その高さは7mもあります。平成17年に新しく作られました。鳥居は全部で4つあるけど、いちばん古いのが二之鳥居となると、創建時は鳥居なかったのか・な・・?

鳥居の横に自動車祓所。

手水です。手水鉢は1740年氏子によって奉納。それ以外は1981年に建てられたそう。

大崎八幡宮内の末社です。一番奥から太元社、諏訪社、鹿島社、北辰社、龍神社。

太元社。五代藩主、伊達吉村公が武運長久と子孫繁栄を祈念し観請したそう。

諏訪社。長野の諏訪大社より分祀されたものと伝えられているそうです。水の神様。

鹿島神社はここにも☆武道の神様ですが縁結び

や安産、交通安全の御神徳があるそうで。

毎度安全に仙台に来させていただき感謝申しあげます。引続き仙台宮城とのご縁を繋いで頂きたくよろしくお願い申し上げます。

北辰社。天御中主神をお祭りしている社です。お隣の石には真中に「八幡宮」と書かれ、左に「水神」右に「山神」と書かれています。

最後は龍神社。新潟県長岡市の金峯神社の御分霊を昭和59年に遷祀したそう。

社務所です。大正後期に建てられましたが、良質な木材を吟味して創られたそうで、国の登録有形文化財に指定。神職の方だけの建物かな。お祓い等は祭儀棟があるので一般の方が訪問されることはないのではないかと。

つつじかな。綺麗な二色。

帰りの道も、好きな景色。

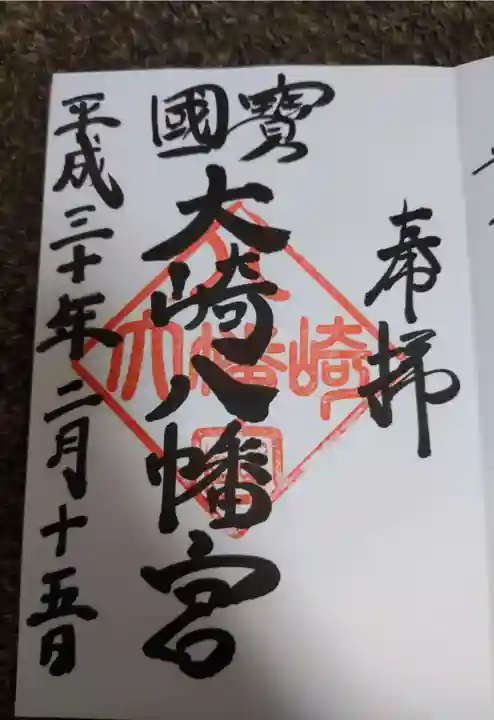

締めのご参拝は大崎八幡宮にて。

先に仙台城へ行く予定でるーぷる乗ったのですが、乗り場を間違えてしまったのでそのまま大崎八幡宮へ向かうことにしました。

結果先に来ておいて正解でした。

大神様の誘導だったのかもしれません(*^_^*)

この日は参拝客も観光客も少なく、とても静かで穏やかな時間が過ごせました。

国宝とも言える観光名所である神社でこんなまったりと過ごせるというのはとてもうれしく思います。

今回は望遠レンズを持って来ていたので、御社殿を寄りで撮らせていただきました。

塗り替えをしたばかりとは言え、ため息の出る美しさです。

ずっと見ていたい。そんな御社殿の美しさが伝わると嬉しいです。

お宮のアップを撮らせていただくのは初めてで、、ファインダー越しに見えるその美しさは息を飲む美しさでした。

二の鳥居前には枝垂桜。

枝垂桜が見頃を終えてしまっていたのでボリューム不足ですが、それでも桜の合間に見える鳥居が神々しいです。

三の鳥居

青空と緑と朱。

長床

桜と御社殿♡

豊家お抱えの巨匠が作った建造物が後の日光東照宮につながる権現造りの現存最古の建造物になる…。

ほぼ菊紋ですが、よく見ると五七桐もあります。どちらも太閤様より政宗公へ下賜された家紋です。

青葉まつりのポスター横型

長床で御社殿の屋根の見本がされていましたヮ(゚д゚)ォ!

杮と柿の違い。カキはキヘンに市ですが、コケラは市の真ん中の棒が離れない(ナベブタではない)

この釘で止めているそう。

月参りでいただける御弊束。

帰りの参道の桜と三の鳥居。

大石段を降りるときの景色もキレイでした(*^^*)

乾の神様である大崎八幡宮様。

戌年の今年と亥年の来年は大崎八幡宮様の歳にございます。

お昼過ぎに伺いましたが土曜でお天気も良く、節分祭というのに空いていて拍子抜け。

ここ半年ほど月参りをさせていただいていますがいちばん空いてたように思います。

混雑していると思ったので今年の厄払いを諦めましたが、これなら来年この日にお願いできそうで安心しました^^

来年は節分祭も参加出来たらいいなあと思っています。

待合室の中では先日まで行われていた御社殿の修復過程をビデオで流してくれていますので勉強になりますね。

本当に気の遠くなるような作業でした(*_*)

もしユーザーさまの中でご参拝される機会がありましたら是非見てくださると嬉しいです。

市営バスで降りると道路の反対側が降り口になります。これだけ距離があればiPhoneで撮っても鳥居全部入るかな。

標識、八幡神社だったころの名残が(大崎八幡宮へと社号を戻したのは平成9年だそう)。

この石段は100段ほどあるそうです。まあこのくらいがちょうどいいのかなって思います。

三の鳥居の扁額の文字は五代吉村公のもの。

お宮を建てたのは初代政宗公。

二の鳥居は四代綱村公の寄進。

そしてこの扁額。

しっかり受け継がれているのが感じられます。

雪が降ると足元は石の間に埋まって凍るので滑りやすいです。ご注意を。

「大崎八幡宮」の扁額はたぶんここだけかな。

New御社殿、網も取り払われて通常のお姿へ。

このカラフルな紐が好きですね(*^^*)お守りにもなっているくらいです。

御祈祷中だったのと望遠レンズを忘れたので良い写真は撮れず終いです(*_*)

一の鳥居の扁額も吉村公の文字かな。亀岡八幡宮も八の字が鳩でしたが、鶴岡八幡宮と同じく鳩は背合わせとなっていました。大崎八幡宮は向かい合ってて親子の様。応神天皇と神功皇后かな^^

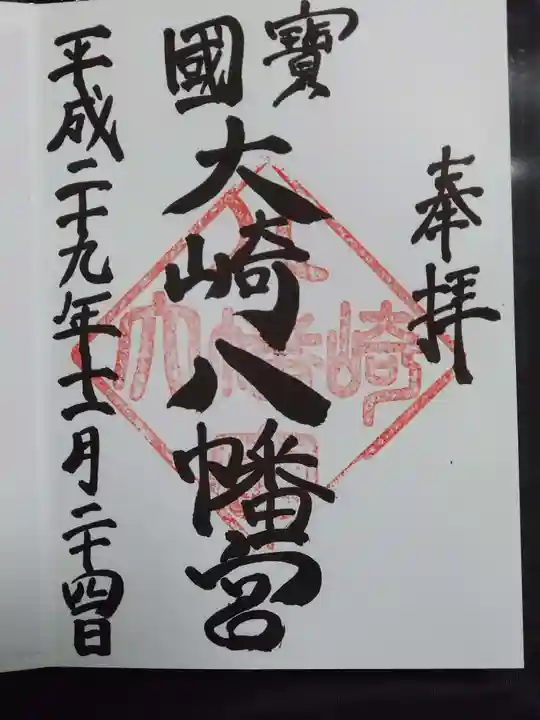

最後は大崎八幡宮!

渋滞があり到着が遅れ、夕方になってしまいましたがお祭り気分がより味わえてよかったです!

屋台が出て、たくさんの人で賑わっていました。

どれだけ並ばないと行けないのか、東京の基本2時間待ちの混雑覚悟で行きましたが、全然混んでませんでした。

屋台を抜けられれば後は長床まではスイスイです。

長床から先は大勢の参拝客で埋まっていました。

あの御社殿前が埋まってしまうほど、たくさんの人がいて、本当に嬉しかった。

でも鈴をたくさん着けてくれているので、さほど待つこともなく神様へご挨拶ができます。

ただ、真ん中の鈴が1つだけ特大サイズになっていて、そこを鳴らしたい方は人気のため、待ち時間が増えます笑

昇殿参拝する方は放送で一人ひとり名前を呼んでくれるみたいで、すごく受けたくなりました。来年は申し込みします!

待っている間もみんなが鳴らす鈴の音と、奥から聞こえる祝詞と、ほんとうにお祭り気分で楽しくて楽しくて仕方なかったです。

神様もすっごい楽しんでおられてるなあって、一体感あった(*'ω'*)

これぞ初詣ですね!!

謹賀新年奉拝…!!厄年が始まるのでお守りをいただきました。向こう三年は大崎八幡様に御守りいただくと共に、神様のお役に立てるよう努めて参りたいと思います。

だいすきな大崎八幡宮です!

こんな素敵な神社に出会えて、たくさんたくさん来させてもらえて本当に嬉しかった。

お祭り準備されてまして、お宮までの参道は屋台がいっぱいです!

御社殿の漆の塗替は終わったようですが、ネットがあり近くでは見れず、よくわからない。

お正月の昇殿参拝があるからでしょうか。

鈴が通常の3倍くらいに増えていました。

これでみんなが鈴鳴らせるし、いっぺんにたくさんの方がご参拝できるんですね!

やっぱり鈴鳴らせるのは嬉しいもんね(*^^*)

本当は大祓をお願いしたかったんだけど時すでに遅しでした。

鎌倉でしておいて正解だったということで!

来年はお正月の昇殿参拝を所望します。

バス降りるところ間違えて、神社までかなり歩くことになってしまいましたが実際に仙台城に使われた石が置いてあるのを発見しました!

間違えて降りて良かった(*´▽`*)

大鳥居全部入れた!笑

日本一大きな門松だそうです。

New御社殿!!!

お正月期間は書置きです。

私の氏神様&干支神様にございます。

来年から戌年、亥年と乾の年が始まります。

まさに大崎八幡宮の年であります。

ここ最近、訪れてもあの美しき御社殿を拝見できなかったので、七五三故かと思っていたら九月から十二月まで、

漆の塗替を行っているみたいでした。

年末年始には、より美しくなった御社殿が拝見できるようになるとあり、今からお正月が楽しみでなりません(*´∀`*)

銀杏の絨毯!!

ピント迷子だったから撮り直したかったんだけど、長いことご夫婦がここで写真を撮られていたので待ちくたびれて諦めました。笑

また来年を楽しみに!

大崎八幡宮の神額は伊達の家紋で囲われています(*^_^*)

もうすぐ全貌が明らかに☆

やっと青空の下、伺えたなぁ。

仮拝殿とされている長床

帰路も輝く美しさ

仙台駅にあった八幡様の広告(*´ω`*)雅(*´ω`*)こんな美しいのです。黒と金というのは上品でほんとうに美しい。

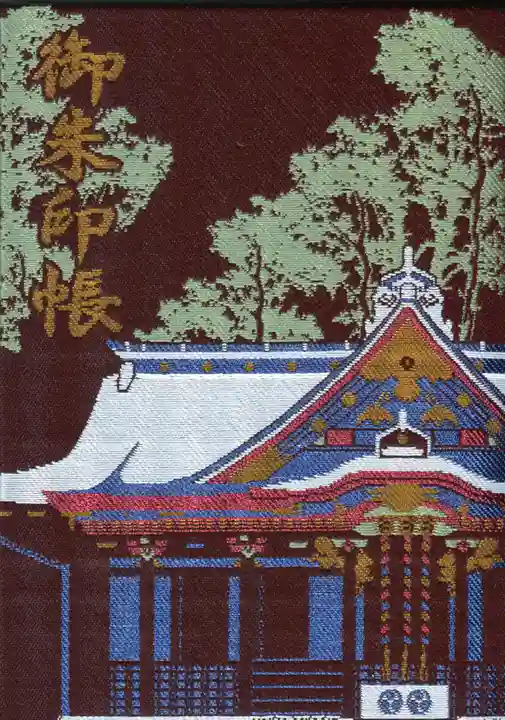

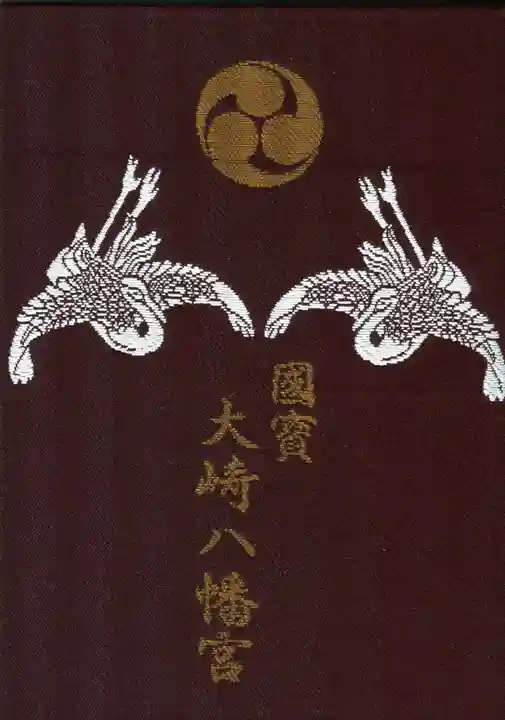

なんてったって国宝!!

大事にします。

ちょうど七五三の日だったので、境内はたくさんの人で賑わっておりました。

七五三のためか、拝殿までは入れず、手前の長床を拝殿代わりにされていました。

いつもの角度。

仙台は紅葉が多いですね!嬉しい(*´ω`*)

これからもっと紅葉するのかな?

今回はこの先は入れませんでした。

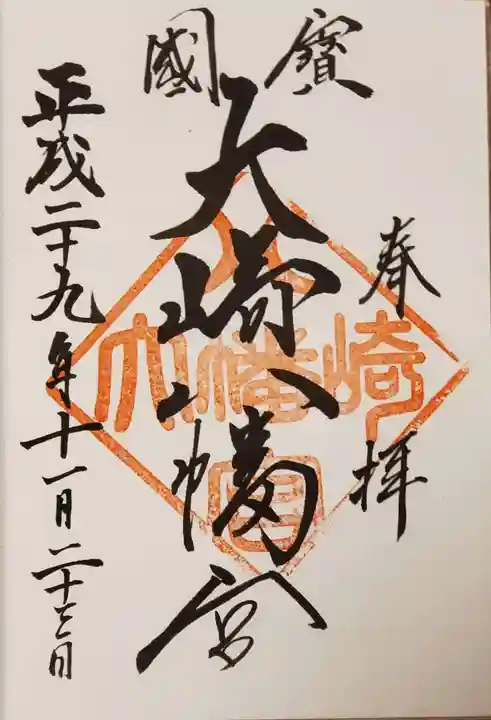

松島から仙台に戻ってきたら、あんなに良いお天気だったのに曇ってしまいました。

今夏、仙台は1か月以上も毎日雨続きだった中、日付指定での今回の旅で、青空があんなに拝めたのは奇跡だったとしか言えないです。感謝でいっぱいです。

八幡様は私の氏神様であり、またここ大崎八幡宮は生まれ年の神様でありますので仙台へ来た際のご挨拶は欠かせません。

今回はたくさんの方がお参りに来ていて賑やかでした。

神様も喜んでいっらっしゃるかな。

三之鳥居は御覧の通り、現在通ることが出来ません。

9/15,16,17に行われる御鎮座411年記念祭に伴い、御神前に一番ちかいこの三之鳥居は罪・穢れを防ぐために縄を張っているそうです。

明日、17日の神輿渡御にて、神輿が三之鳥居を通った後、参拝者の通行が許されるそうです。

明日は台風です。どうか安全に祭事ができますように。

⛩大崎八幡宮(おおさきはちまんぐう)

2泊3日で友人達と仙台旅行にいった際に参拝しました。仙台市内から作並温泉街に向かう途中、国道48号線に面している大きな一之鳥居が目印でした。

三之鳥居

三之鳥居の前には仙台市の登録文化財でもある100段近い石段が。無人の時を見計らって友達としこたまグッパオンごっこしました。

三之鳥居を抜けて、参道を進むと右手にある手水舎で両手を清めます。

大崎八幡宮の長床。宮城県内最古の長床であり、国の重要文化財に指定されています。

そして国宝に指定されている社殿。伊達政宗公の命を受けて創建されました。

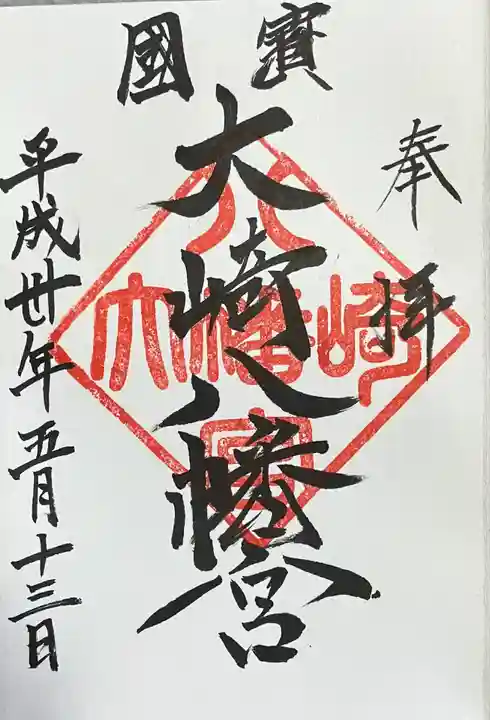

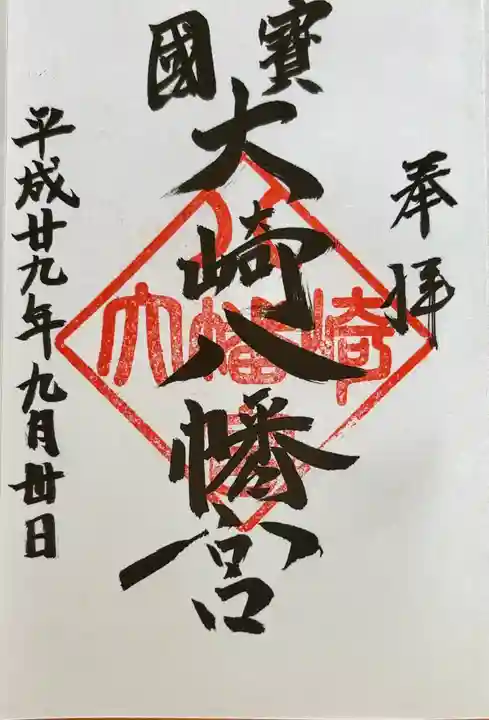

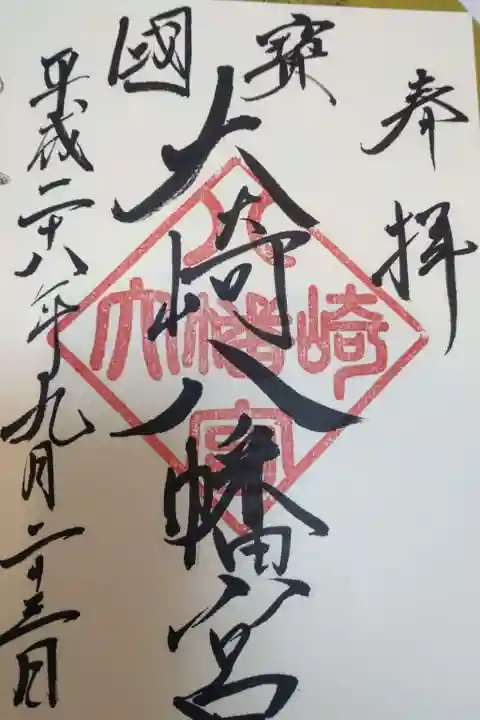

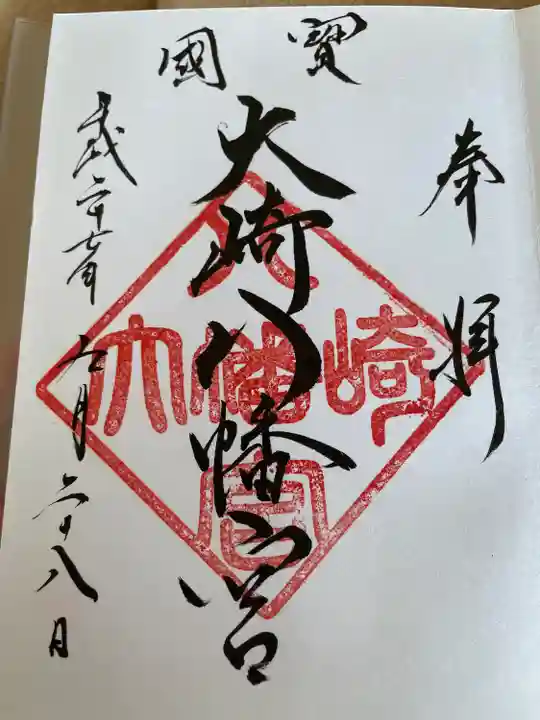

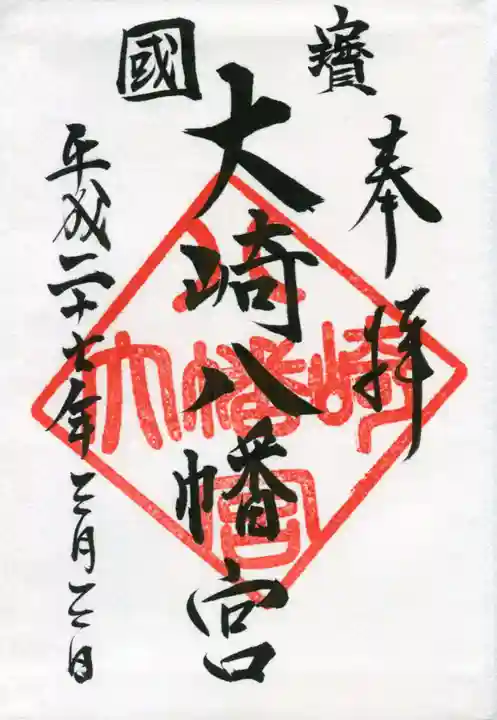

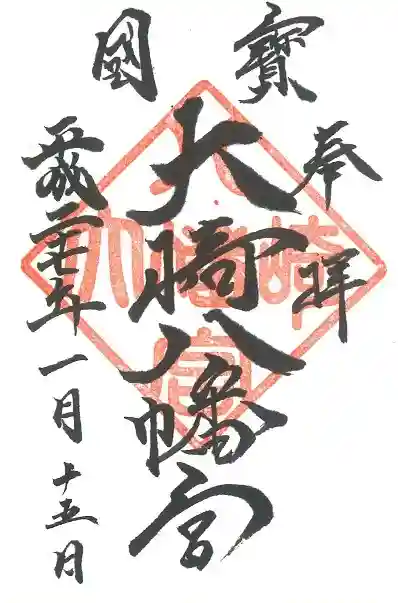

神社用の御朱印帳を持って来るのを忘れてしまったので、紙のものをいただきました。

境内にある縁起甘酒、すっきりした甘さでとても美味しかったです。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

25

0