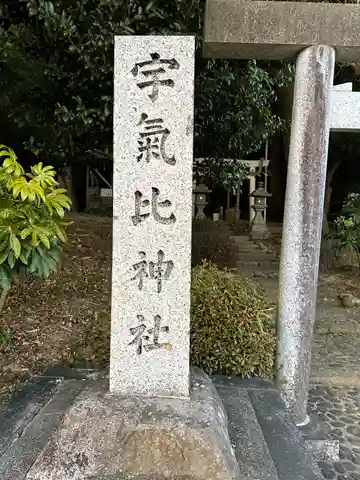

くしだじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

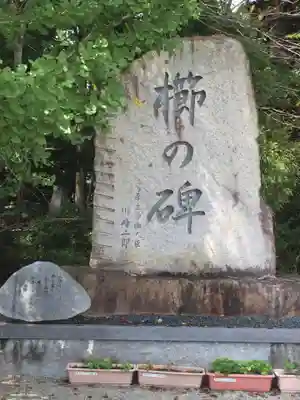

境内・文化財

境内・文化財をもっと見る|歴史

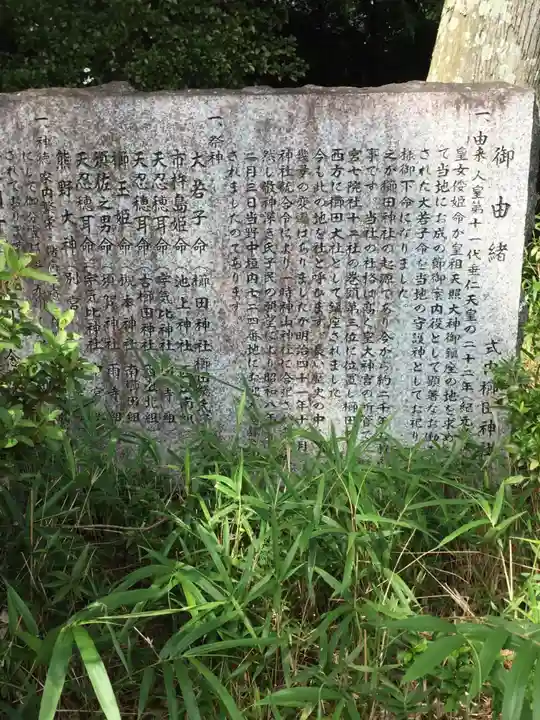

人皇第11代垂仁天皇の御代22年(紀元前8年)皇女倭姫命が 天照大神 を奉戴され、ご鎮座の地を探し求めて行幸された時、津あたりから伊勢志摩方面までを当地に在りし大若子命が道案内をされ、伊勢にご鎮座されるまで倭姫命の手となり足となって働かれました。同25年(紀元前5年)倭姫命は飯野高宮に居られましたが、ある時、田の中に櫛を落され、大若子命が拾ってさし上げました。倭姫命はその地を櫛田と名付けられ、櫛田の社を定められました。その後も大若子命は武人として数々の功績を残され、倭姫命は大若子命を櫛田神社のご祭神としてお祀りするようご命じになりました。大若子命は後に大幡主命と改名されております。 当社は皇大神宮所管で、宮七院・社十二の内巻頭第三位の格式を持ち、当時は櫛田大社と呼ばれておりました。時代が移り明治41年12月、時の政府の一村一社制の司令により、飯野高宮神山神社に統合されましたが、敬神の念厚き氏子の運動により、昭和8年2月3日現在の地に再建されました。

櫛田神社の基本情報

| 名称 | 櫛田神社 |

|---|---|

| 読み方 | くしだじんじゃ |

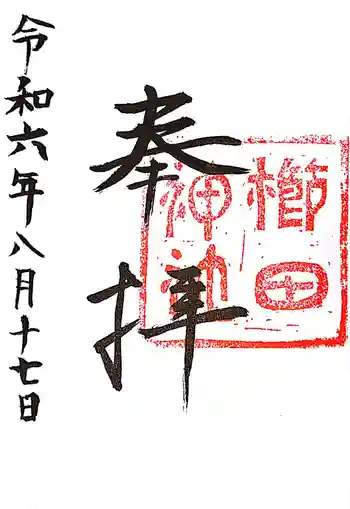

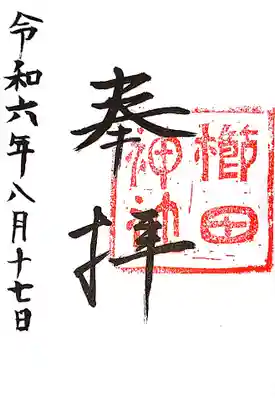

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

詳細情報

| ご祭神 | 大若子命、市杵島姫命、櫛玉命 |

|---|---|

| 創建時代 | 垂仁天皇二十二年(再建は昭和八年) |

| 創始者 | 倭姫命 |

| 本殿 | 神明造 |

| ご由緒 | 人皇第11代垂仁天皇の御代22年(紀元前8年)皇女倭姫命が 天照大神 を奉戴され、ご鎮座の地を探し求めて行幸された時、津あたりから伊勢志摩方面までを当地に在りし大若子命が道案内をされ、伊勢にご鎮座されるまで倭姫命の手となり足となって働かれました。同25年(紀元前5年)倭姫命は飯野高宮に居られましたが、ある時、田の中に櫛を落され、大若子命が拾ってさし上げました。倭姫命はその地を櫛田と名付けられ、櫛田の社を定められました。その後も大若子命は武人として数々の功績を残され、倭姫命は大若子命を櫛田神社のご祭神としてお祀りするようご命じになりました。大若子命は後に大幡主命と改名されております。 当社は皇大神宮所管で、宮七院・社十二の内巻頭第三位の格式を持ち、当時は櫛田大社と呼ばれておりました。時代が移り明治41年12月、時の政府の一村一社制の司令により、飯野高宮神山神社に統合されましたが、敬神の念厚き氏子の運動により、昭和8年2月3日現在の地に再建されました。 |

| ご利益 | |

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

三重県のおすすめ🎌

櫛田神社に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ