なんぜんじ|臨済宗南禅寺派

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方南禅寺の御由緒・歴史

| ご本尊 | 釈迦牟尼仏・観世音菩薩等 | |

|---|---|---|

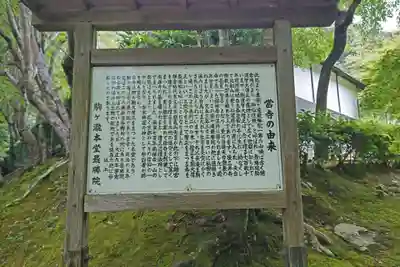

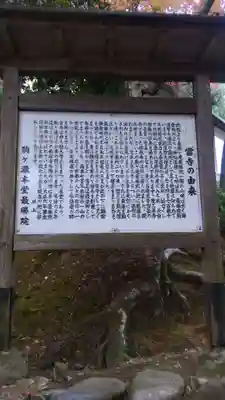

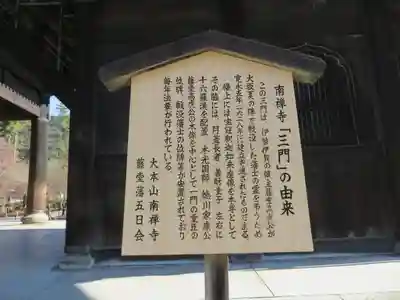

| ご由緒 | 南禅寺は今から710年あまり昔の正応4年(1291年)、亀山法皇が無関普門禅師(大明国師)を開山に迎えて開創されました。正応2年(1289年)、上皇は離宮禅林寺殿で落飾(出家)され、法皇になられました。諱(法名)を金剛眼と申されます。「文応皇帝外紀」によれば、まもなく離宮に妖怪な事が起こりましたが、無関禅師は雲衲(修行僧)と共に離宮に留まり、坐禅・掃除・勤行と、禅堂そのままの生活を送られただけで妖怪な事は終息してしまいました。 法皇は禅師の徳をたたえて深く帰依され、正応4年離宮を禅寺とされました。禅寺といっても、離宮には伽藍として機能するものは一つもありませんでした。従ってその建立が規庵禅師に課せられたわけですが、入寺からおよそ15年の歳月を費やし、暫くその完成をみるに到ったのでした。規庵禅師が創建開山と呼ばれる理由です。伽藍のほぼ完成した嘉元3年(1305)9月15日、亀山法皇は嵯峨の亀山殿で御歳57歳をもって崩御されました。御陵は亀山殿の跡地に建立された天龍寺境内にあります。 |

京都府のおすすめ🎌

広告

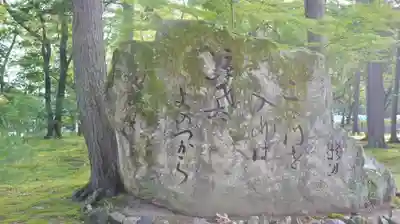

歴史の写真一覧

京都府のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ