みぶでら|律宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

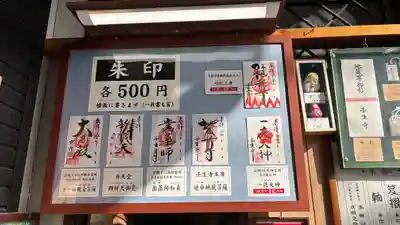

御朱印(4種類)

壬生寺では、「地蔵尊」、「大悲殿」、「歯薬師」、「阿弥陀三尊」の4種類の御朱印をいただけます。

季節や行事に合わせたカラフルな御朱印が頒布されています。

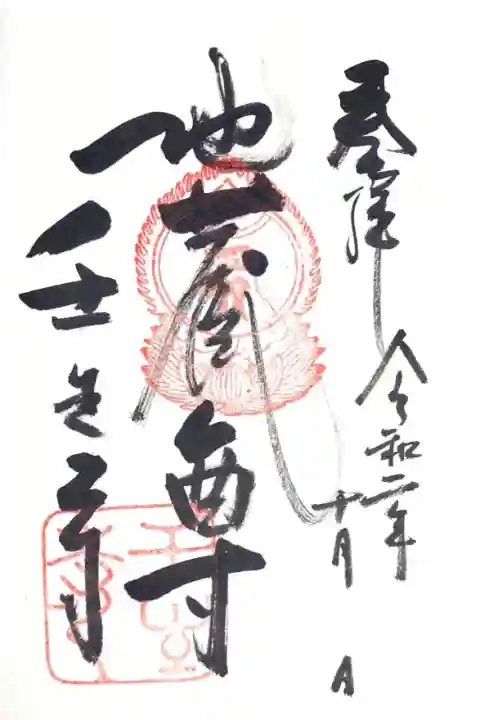

地蔵尊の御朱印

壬生寺本堂に祀られている重要文化財の本尊「延命地蔵菩薩立像」は、昭和37年(1962年)に本堂が全焼し旧本尊も消失したため、律宗総本山唐招提寺から移されたものです。

壬生寺について

新選組ゆかりの寺

壬生寺境内は新選組の兵法調練場として、武芸や大砲の訓練が行われていました。一番隊組長沖田総司が境内で子供達を集めて遊んだり、隊士が壬生狂言を観賞したり、相撲興行を行い、寺の放生池の魚やすっぼんを採って料理し力士に振る舞ったなど、面白い逸話がたくさん残っています。また、新選組屯所で暗殺された隊士・芹沢鴨と平山五郎の墓や新選組局長近藤勇の胸像と遺髪塔などがあり、多くの新選組ファンが訪れています。

700年前から続く、壬生狂言

鎌倉時代、壬生寺ゆかりの円覚上人は、教えを聴きにきた群衆に最もわかりやすい方法で仏の教えを説こうと考えました。

そこで、身ぶり手ぶりのパントマイムに念佛を仕込むことを思いついたのです。一切せりふを使わない宗教劇は庶民の娯楽としても発展し、現在も壬生狂言の春の公開「壬生大念佛会」で観ることができます。

京都府のおすすめ2選🎎

おすすめの投稿

律宗・壬生寺は正暦2年(991)、園城寺(三井寺)の快賢僧都によって創建されました。宗派は、南都六宗の一つである律宗に属し、本尊は延命地蔵菩薩(重要文化財)でしたが、昭和37年(1962)に本堂を全焼し本尊地蔵菩薩像を含む多数の寺宝を失いました。その後、新しい本尊延命地蔵菩薩立像(重要文化財)が、律宗・総本山唐招提寺から移されて、昭和45年(1970)に本堂の落慶法要が行われ、現在の本尊となっています。 〜公式サイトより抜粋〜

朝8時に到着し、早すぎて残念ながら、楽しみにしていた壬生塚エリアを見ることができませんでした。御朱印は8時30分まで待って頂きました🙏近くに幼稚園があり、朝から賑やかでした😀

御朱印を全種類お願いしたので、ご住職様はビックリされていました。朝早くから申し訳ございませんでした🙏

京都市中京区にあるお寺です。

壬生町まで来ているのに壬生寺をスルーするわけにはいきません。

しっかりお参りさせていただきます。

境内奥にはとても立派な本堂があります。

たまたまなのか分からないのですが 本堂の鐘の影がちょうどご本尊の顔の部分にかかり 離れていてもご尊顔を拝顔できました。

日光の角度がいい具合だったということですね。(ラッキー)

境内には本堂以外に 阿弥陀堂(壬生寺歴史資料室)・新選組の墓所・大念仏堂・水掛地蔵・弁財天社・稲荷堂・一夜天神堂・千体仏塔などがあり かなり充実しているので見て回るのに時間がかかります。

こちら壬生の町は幕末の志士・新選組の駐屯地だった場所で 壬生寺は 新選組隊士たちの訓練場として使われていました。

境内にある壬生塚には 新選組やその遺族らによって建てられた墓碑4基があります。

新選組が好きな方には聖地でしょうね。

といっても もともとお寺に駐屯地を設けたわけで お寺としても歴史があります。

ネット情報です。

宗派は律宗 寺格は大本山 ご本尊は地蔵菩薩(重要文化財) 創建年は正暦2年(991年) 開山は快賢 札所等は洛陽三十三所観音霊場第28番(中院)・京都十二薬師霊場第4番・洛陽天満宮二十五社順拝第4番(一夜天満宮)です。

園城寺(三井寺)の僧快賢が 正暦2年(991年)に自身の母のために定朝作の地蔵菩薩像を本尊として五条坊門壬生(現・壬生寺の東方)の地に寺院を建立した。

寛弘2年(1005年)には堂供養が行われ この時小三井寺と名付けられたという。

承暦年間(1077年 - 1080年)に白河天皇の行幸があり この際に地蔵院の寺号を賜ったといわれる。

建暦3年(1213年) 当寺の信者であった平宗平によって現在地に移される。

しかし 正嘉元年(1257年)2月に火災によってすべての伽藍を焼失した。

正元元年(1259年) 平宗平の子である平政平と律宗の僧で融通念仏も行っていた円覚上人によって復興され 寺名を宝幢三昧寺とし 以来当寺は律宗の寺院となった。

また 次第に寺名は地名から壬生寺とも呼ばれるようになっていく。

歴史

鑑真和上ゆかりの律宗・壬生寺は、正暦二年(991)創建された。本尊の延命地蔵菩薩(重要文化財)をはじめとする多数の地蔵菩薩を祀っている。古来よりの地蔵信仰とともに、厄除。開運の寺としても知られ、二月の厄除け節分会は約900年もの歴史を持つ行事である。境内には、塔頭の中院や壬生狂言の舞台である大念仏堂(重要文化財)、千体の石仏を安置した千年仏塔など八棟のお堂がある。また、列仙図屏風(長谷川等伯筆・重要文化財)、室町時代の作を含む190点の壬生狂言の仮面や仏像などの寺宝を今に伝え、万塔供養絵などの年間法要や700年の伝統を持つ壬生狂言(重要無形民俗文化財)は、毎年盛大に行われている。

当寺の境内は、新撰組が大砲や剣術・馬術の訓練をした場所として有名であり、壬生塚には近藤勇の胸像、芹沢鴨らの墓塔がある。池田屋騒動があったとされる祇園祭宵山の七月十六日には、毎年、慰霊供養祭が行われる。

また境内の一部を活用して、保育園や老人ホームが開設され、地域福祉事業を進めている。

壬生寺の情報

| 住所 | 京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町31 |

|---|---|

| 行き方 | 市バス 壬生寺道で下車坊城通りを南へ200m 阪急電車 大宮で下車 四条通りを西へ信号2つ目の坊城通りを南へ 嵐電(京福電車)では 四条大宮終着駅下車

|

京都府のおすすめ2選🎎

壬生寺の基本情報

| 名称 | 壬生寺 |

|---|---|

| 読み方 | みぶでら |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印の郵送対応 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 075-841-3381 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.mibudera.com/ |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

巡礼の詳細情報

| 京都十二薬師霊場 第4番 | 御詠歌: 六道の ちまたをてらす 壬生寺に なお光そう るりのみほとけ |

|---|---|

| 洛陽三十三所観音霊場 | |

| 数珠巡礼 第2番 |

詳細情報

| ご本尊 | 延命地蔵菩薩立像 |

|---|---|

| 院号 | 心浄光院 |

| 宗旨・宗派 | 律宗 |

| 創建時代 | 991年(正暦二年) |

| 文化財 | 延命地蔵菩薩(重要文化財) |

| ご由緒 | 鑑真和上ゆかりの律宗・壬生寺は、正暦二年(991)創建された。本尊の延命地蔵菩薩(重要文化財)をはじめとする多数の地蔵菩薩を祀っている。古来よりの地蔵信仰とともに、厄除。開運の寺としても知られ、二月の厄除け節分会は約900年もの歴史を持つ行事である。境内には、塔頭の中院や壬生狂言の舞台である大念仏堂(重要文化財)、千体の石仏を安置した千年仏塔など八棟のお堂がある。また、列仙図屏風(長谷川等伯筆・重要文化財)、室町時代の作を含む190点の壬生狂言の仮面や仏像などの寺宝を今に伝え、万塔供養絵などの年間法要や700年の伝統を持つ壬生狂言(重要無形民俗文化財)は、毎年盛大に行われている。

|

| ご利益 | |

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

京都府のおすすめ2選🎎

壬生寺に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ