ばんしんどう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

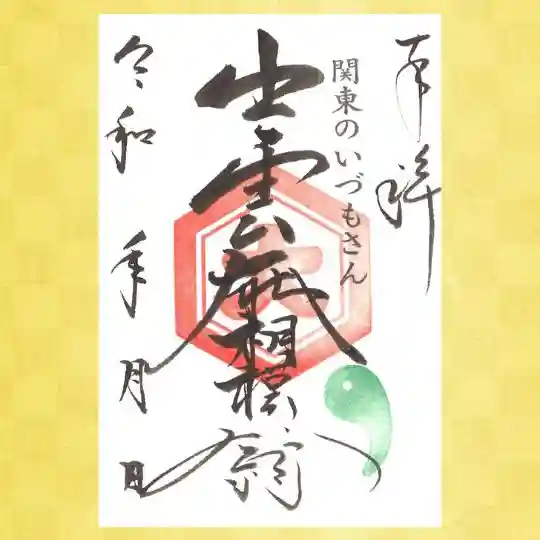

おすすめの投稿

円教寺様の東側の山麓にあります。

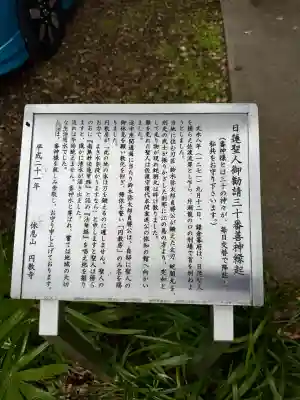

日蓮聖人が三十番神を勧請し、経文を読誦したところ清水が湧き出したと伝えられ、この清水は番神堂にちなみ「番神水」と呼ばれています。

地元の郷土史家は、龍ノ口法難と鍛治文書による円教上人が刀鍛冶をしていた年代を照らし合わせると、年代のずれがあり伝説は信用できないと解説しています。

しかし、地元の大部分の老人達はこの伝説を真実として強く信じていて、番神水に関する1つの伝え話として残すべきだとの声があるそうです。

ここは昔から湧出量が豊富だったといいますが、昭和14年に台上一帯が陸軍士官学校の用地になった頃から次第に減水して、往時の水量の半分になってしまったと伝わっています。

もっと読む歴史

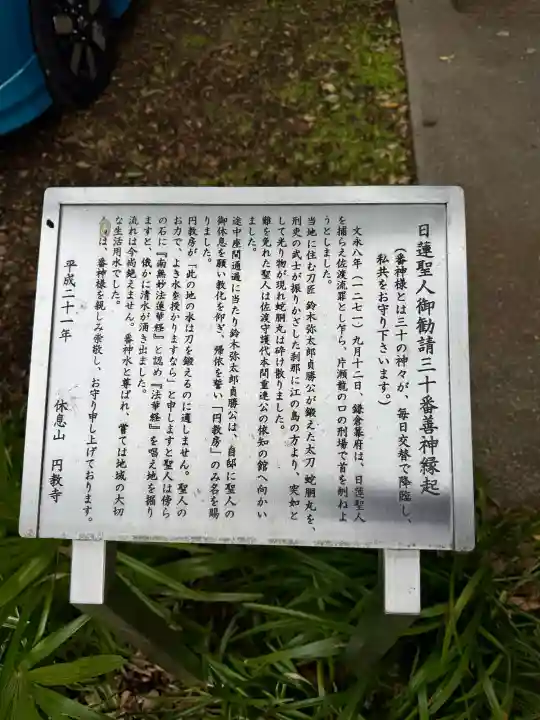

文永8年(1271)9月12日鎌倉幕府は、日蓮聖人を捕らえ佐渡流罪とし乍ら、片瀬龍の口の刑場で首を刎ねようとしました。当地に住む刀匠、鈴木弥太郎貞勝公が鍛えた太刀、蛇胴丸を刑吏の武士が振りかざした刹那に江の島の方より、突如として光り物が現れ蛇胴丸は砕け散りました。難を免れた聖人は佐渡守護代本間重連公の依知の館へ向かいました。

途中座間通過に当たり鈴木弥太郎貞勝公は、自邸に聖人の御休息を願い教化を仰ぎ、帰依を誓い「円教房」の御名を賜りました。

円教房が「此の地の水は刀を鍛えるに適しません。聖人のお力で、よき水を授かりますなら」と申しますと聖人は傍らの石に『南無妙法蓮華経』と認め『法華経』を唱え地を掘りますと、俄かに清水が湧き出ました。流れは今尚絶えません。番神水と尊ばれ、嘗めては地域の大切な生活用水でした。人々は、番神様を親しみ崇敬し、お守り申し上げております。

写真

番神堂の情報

| 住所 | 神奈川県座間市入谷西2丁目14 |

|---|---|

| 行き方 |

番神堂の基本情報

| 名称 | 番神堂 |

|---|---|

| 読み方 | ばんしんどう |

詳細情報

| ご本尊 | 三十番神 |

|---|---|

| 宗旨・宗派 | - |

| ご由緒 | 文永8年(1271)9月12日鎌倉幕府は、日蓮聖人を捕らえ佐渡流罪とし乍ら、片瀬龍の口の刑場で首を刎ねようとしました。当地に住む刀匠、鈴木弥太郎貞勝公が鍛えた太刀、蛇胴丸を刑吏の武士が振りかざした刹那に江の島の方より、突如として光り物が現れ蛇胴丸は砕け散りました。難を免れた聖人は佐渡守護代本間重連公の依知の館へ向かいました。

|

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

番神堂に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ