あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

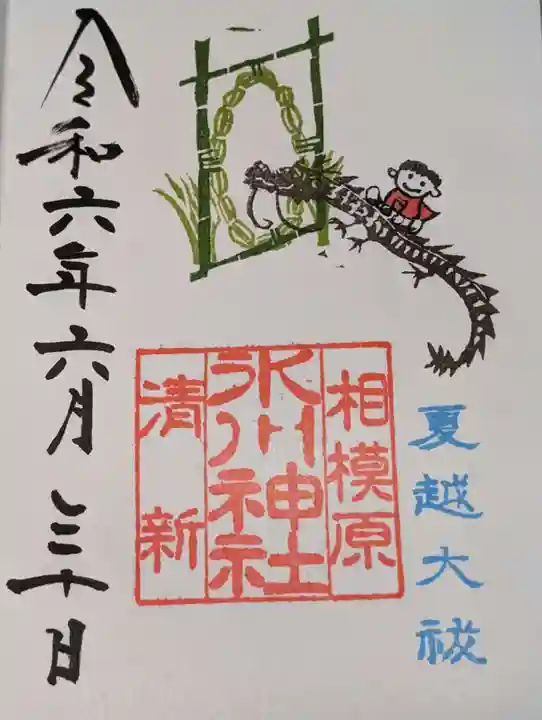

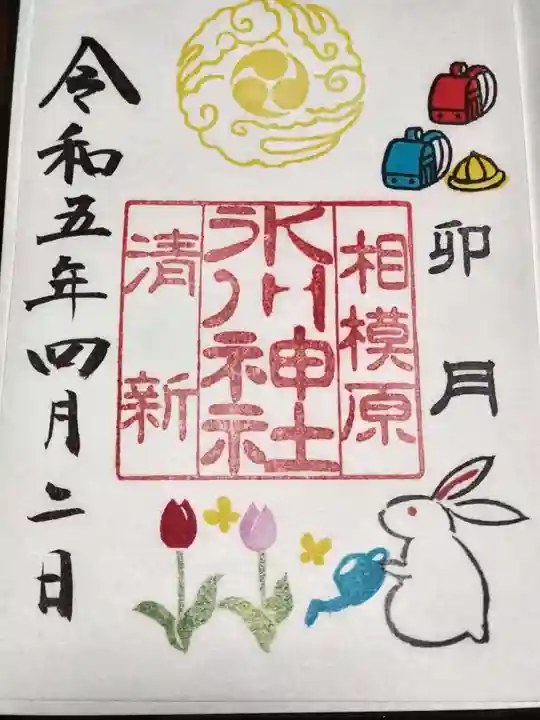

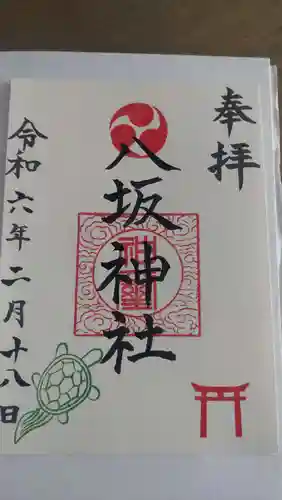

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | |||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | あり |

神奈川県のおすすめ2選🎋

おすすめの投稿

氷川神社の御祭神『素盞嗚尊(スサノヲノミコト)』は我が国土をはじめ数々の神様をお生みになった伊邪那岐・伊邪那美命の御子神であり、伊勢の神宮(内宮)の御祭神『天照大御神』の弟神であられます。

大神は気性の激しい直情径行の御性格で、云わば恐ろしい神様として崇められている様に、随分乱暴なところもございましたが、艱難辛苦をなされて遂に清浄な心境に到達された神様であることから、罪穢を祓い清める神様、すがすがしさそのものを表す神様として信仰されています。

多くの篤行を積み重ね、自ら犯された罪穢を身を以って贖罪されましたが、中でも水の精霊である八岐大蛇を退治された話は有名で、それによって水を司る神、即ち治水の神様として崇められ、また奇稲田姫との御成婚によって稲の豊穣の神様、農業の守り神としても祀られています。

この他、御子神の五十猛神と共に新羅国牛頭山に在り、植樹につとめられたことから山林の神として崇敬されている一方、御みずからの赤心をかけて御姉神 天照大御神と御誓約されたという古い言い伝えより、誓いの神様として商家から篤い信仰を集めています。

更に日本で初めて『八雲立つ出雲八重垣つまごみに八重垣作るその八重垣を』の和歌を作られた神として、和歌の親神とも仰がれています。

この様に、商売の神、お祓いの神、殖産の神として知られているところから、近年では年間を通じて初宮詣・交通安全・厄除け・家内安全等の御祈願をお受けになられる方が多く、氏子の方々をはじめ多くの崇敬者より崇められています。

御由緒

当地は天保14年(1843)代官 江川太郎左衛門の許可により、小山村の原清兵衛光保によって新たに開発された開墾地です。同年6月17日武蔵国南多摩郡上櫟田村(現在の八王子市)の村社氷川神社より御分霊をいただき、入植者の心のより所とされていました。当初は『いづなさま』とも呼ばれ2坪程の小さな祠に祀られていたそうです。

新田開発後の安政3年(1856)7月から8月にかけて検地役人 江川太郎左衛門は手代 津田橘六、恒川左内の2名を派遣し検地鎮守社敷地許可を行いました。これにより当地は『清兵衛新田と称うべし』と言い渡されました。この時両名は石灯籠を奉納され、拝殿向かって右に恒川左内、左に津田橘六のものが据えられました。同じ年この開墾事業を成し遂げた発起人の清兵衛(隠居後改名したため実際には 嘉兵衛)は手水舎の石水盤を寄付しました。この石水盤は拝殿手前左側にあって現在も使用されています。

十数年間に亘る開墾事業に賛同し入植したのは近隣農家の次男三男で、新地を求めて入植した人達でした。明治45年、新田開発当時の入植者の苦労を忘れないために建てられた開墾記念碑の裏面には、その経緯と顕彰の言葉が綴られています。この記念碑の題字は第15代将軍 徳川慶喜公、碑文は幕府に仕えた国学者 前田香雪(夏繁)によるもので、相模原市の有形文化財に登録されています。

ホームページより

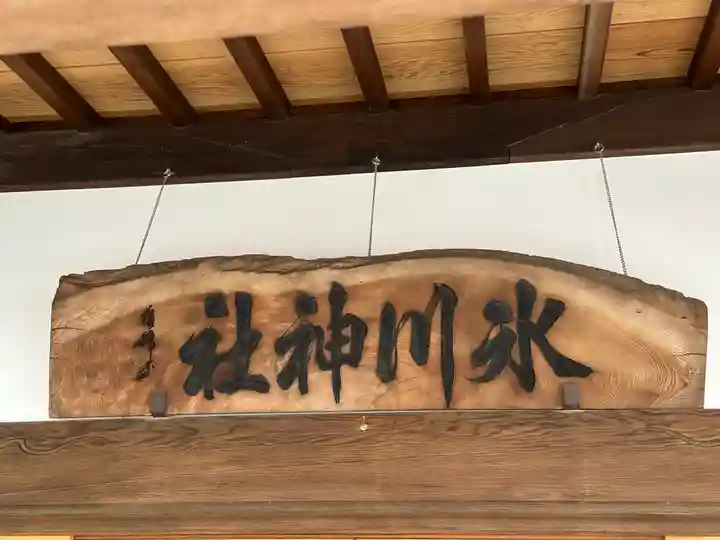

| 名称 | 相模原氷川神社 |

|---|---|

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| ホームページ | https://www.hikawa-jinjya.com/ |

| おみくじ | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

詳細情報

| ご祭神 | 《主》素盞嗚尊 |

|---|---|

| 体験 | 夏詣 |

Wikipediaからの引用

| 概要 | 氷川神社(ひかわじんじゃ)は神奈川県相模原市中央区にある神社。地名を冠して相模原氷川神社(さがみはらひかわじんじゃ)とも。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 氷川神社は、代官江川太郎左衛門から開発許可を得た小山村豪農の原清兵衛光保が開墾をするにあたり、入植者の士気を高めるために、1843年(天保14年)6月17日、村の鎮守の神として、武蔵国南多摩郡上檪田村の村社氷川神社より神霊を分霊して創建した[1][2]。 明治22年4月施行の市制町村制により、相原、橋本、小山、清兵衛新田の4村が合併し「相原村」が誕生。明治39年8月の「一村一社を基準とする神社合併」の勅令により、合併後の新村にも適用され、清兵衛新田村の氷川神社に地域にあった飯縄神社が合祀された。 また、1919年(大正8年)には橋本の神明大神宮の地に合祀し、新社名を「旭神社...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「氷川神社 (相模原市)」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E6%B0%B7%E5%B7%9D%E7%A5%9E%E7%A4%BE%20%28%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82%29&oldid=97479664 |

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

6

0