いがみじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方居神神社へのアクセス・駐車場

アクセス情報

| 住所 | 神奈川県小田原市城山4-23-29 |

|---|---|

| 行き方 | 小田急箱根登山線「箱根板橋駅」より 徒歩5分

|

| 駐車場 | 国道一号線より境内に入り、一の鳥居の内側に数台駐車できます |

基本情報

| 近くの駅 | 最寄駅ではなく、直線距離で最も近い駅を目安として表示しています。 Googleマップ等で出発地からのアクセスをご確認ください。 |

|---|---|

| 参拝時間 | 参拝自由

|

| 参拝にかかる時間 | 20分 |

| 電話番号 | 0465-23-2616 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | https://igamijinja.com/ |

駐車場に関する投稿(3件)

小田原の居神神社参詣、創建五百年の歴史を偲ぶ

居神(いがみ)神社(旧・居神明神社、小田原市城山)は、我が国唯一の神社名であります。令和2年に、創建五百年(小田原北條二代氏綱時代の永正十七年(1520)創建)を迎えましたが、コロナ禍により未だに五百年祭が延期されています。

そこで、コロナ禍終熄を願って境内を丁寧に参詣したところ、改めて創建五百年の歴史を感じさせられたことから、そのことをお知らせします。なお、( )内に記す図版・写真等は、本文終了後にまとめて収載しています。

1、一ノ鳥居境内を参詣 (図版①、居神神社境内略図)

2、二ノ鳥居境内を参詣

3、本殿境内を参詣 (写真・図版等は、クリックすると拡大します)

おわりに

1、一ノ鳥居境内を参詣 (写真②、居神神社一ノ鳥居)

東海道(国道1号線)を西に下ると、板橋見付手前右側に居神神社はある。一ノ鳥居から神社境内に入ると、社号標柱「居神神社」の裏面に、「大正八年一月/板橋青年會建之」の刻銘がある。

その右(東側)にある神社説明板は、三浦荒次郎義意公を祭神として祀り、明治時代に木花咲那姫命(このはなさくやひめのみこと)と、火之加具土神(ほのかぐつちのかみ)を合祀し、鎌倉時代末期の古碑群が小田原市の重要文化財に指定され、北條氏綱公時代の永正十七年(1520)創建が判明したことから、「勝って兜」碑が建設された、等々が説明されている。北條氏の地元小田原に、敵将となった「三浦義意公」を祀っており、神社創建に氏綱公の関与(支援)が言われている。

一ノ鳥居境内は数台の駐車場を兼ね、二ノ鳥居への石段手前左側の鞘堂内に、子安地蔵尊が安置されている。平成30年6月に発見された『子安地蔵尊由緒下書』に、「大古(往古カ)は居之大明神」とあった。永正十七年(1520)の創建当初が偲ばれる。 (写真③、子安地蔵尊)

冒頭に「我が国唯一の神社名」と記したが、「居神」は『広辞苑』等にはない。『日本書紀』に、「居之神」や「居神」が記されていることを知り、調べたことがある。その際、神社名鑑等の公式資・史料にはないが、ネットで淡路島の南あわじ市福良に「居神明神社」が記されているのに気づき、同地を訪ねた。結果、正式名称は「丹生明神社」で、地名「居神」から地元の人たちが「居神明神社」と通称していたことが判明した。詳細は拙ブログで記している。

「子安地蔵尊」を参拝して、二ノ鳥居への石段左右鎖の手すり最初の石柱の刻銘に気付く。左「奉 三十區青年會」、右「納 わかくには 神の末なり神まつる/昔の手ふり忘るなよゆめ」と、明治天皇御製の和歌が刻まれている。

2、二ノ鳥居境内を参詣 (写真④、二ノ鳥居)

12段程の石段を上ると二ノ鳥居境内で、鳥居には「延宝五丁巳年八月吉日、貞正寺諸氏子尭門代」の刻銘がある。延宝五年(1677)は、次項本殿境内で述べる文化財指定等の古碑群を除くと、当神社最古の年号刻銘である。

鳥居を入った右側に、役目を終えた溶岩石(安山岩か)と思える手水鉢は、正面に「奉納」、右側面に「板橋邑 若者一同」、左側面に「文化十四丁丑年(1817)一月」と刻銘されている。その左奥が、社務所である。

境内左側(西側)の女坂上り口の石灯籠は、「元禄四辛未年/石燈籠二基/九月吉日」が左右共に刻銘され、この2基は元禄十五年(1702)十二月の赤穂浪士吉良邸討入りを知っている。 (写真⑤、元禄石燈籠2基)

そして、二ノ鳥居境内左側に我が国最初の水道「小田原早川上水」の、府内への安定供給を祈願する「水神社」がある。居神神社前が府内上水の起点である。同「上水」敷設は、天文十四年(1545)二月の連歌師・谷宗牧の紀行文『東国紀行』に記され、氏綱の町づくりによる敷設が想定されている。 (写真⑥、水神社)

また、二ノ鳥居境内には平成29年12月24日建設の「勝って兜」碑もある。氏綱による当明神社創建が推定され、三代氏康に遺した『北條氏綱置文』に記された「勝って甲~」が、我が国最初と言われることから碑が創建された。裏面に、ご奉賛いただいた71名皆様のお名前が刻まれている。 (写真⑦、「勝って兜」碑)

北條氏綱の、明神社創建関与が想定されることから建設された石碑である。

3、本殿境内を参詣 (写真⑧、拝殿・本殿)

本殿は十八世紀後期頃の建立で、脇障子の欄間等に三浦氏と居神神社の丸に三引紋があり、高欄擬宝珠(ぎぼし)には「弘化三丙午歳(1846)六月吉日前東泉院閑居當寺鑑住雄岳叟寄附」の刻銘がある(神奈川縣近世社寺建築調査報告書)。東泉院(曹洞宗、小田原市久野)の十三世雄岳元英(安政六年(1859)十一月二十九日示寂)と判明する(曹洞宗文化財調査目録解題集)。

庭松寺に「鑑住」とあるが、「還住」であろうか。『東泉院記』等によると、同寺創建は居神明神社の翌大永元年(1521)に、久野総世寺七世大休宗恵の開山としている。氏綱の関与はあったのであろうか?

拝殿・幣殿は神輿作製で後述する香川文蔵による明治12年再建という。拝殿参拝を終えて本殿に向って右側を左廻りに拝観を続ける。令和二年に拡張された御影石参道の右側(東側)に、明治百年を記念して昭和43年に再建の「神楽殿」がある。例年5月3~5日の祭典の際は公開されているが近く、創建五百年祭の催事の準備が進められているという。 (写真⑨、神楽殿)

その左に「金刀比羅神社」がある。神社前の「香炉」は右から「奉・丸に三引紋・納」の刻銘がある。神社に香炉は、神仏混淆時代の名残りであろう。また、この建物は実業家で茶人の益田孝の要望で、別荘「掃雲台」に建立の「松ヶ丘神社」を移設したとの村上宮司の説明である。

同神社の右隣に可愛い石祠の「稲荷」(高さ86㎝)があり、新久の道路脇から付近住民のご要望で移設されたと宮司は言われている。 (写真⑩、金比羅神社と、右奥に石祠の稲荷)

金刀比羅神社の左奥(北側)が「八幡神社」で、その左右石灯籠の石柱正面に「奉納 御神燈」が刻まれ、右面に「享和三癸亥年」、左面に「十二月吉祥日」、裏面に「塚原邑/釜島屋孫太郎/甼内/駿河屋吉左衛門」とある。これまでの燈籠等の寄進者は全て板橋村と山角町の住人で、他町村にしても小田原府内ではなく足柄上郡の塚原村民で、豪商を思わせる釜島屋や駿河屋も興味深い。また村に「甼内」とは、どういうことであろうか? 同村小字名にも「甼内」は見えないが… (写真⑪、八幡神社と石燈籠)

拝観を済ませて本殿の裏を廻ると鎌倉時代末期7基の古碑群で、右端に説明板がある。右端の2基を除いた5基が、昭和32年3月31日に小田原市重要文化財に指定されている。右から4基目の文保元年(1317)と、6基目の元亨二年(1322)の時代刻銘のある2基は、当市街地に残る石碑では最も古く、今から700年ほど前、鎌倉時代後期の板碑で根府川石製の板碑では最古であるという(市史銘二)。いずれも「念仏衆が供養を行った旨」の願文が刻まれている。他の3基は、記銘年不記であるが陽刻五輪塔1基と線刻五輪塔2基である。

以上7基の古碑は、居神神社近辺の道路脇に散在していた塔碑を、境内に移設したと言われている。

(写真⑫、小田原市小田原市文化財指定の古碑群)

次いで、前記古碑群の南側(左)に6基の石碑群がある。右から「念仏塔」・「正一位稲荷大神」・「陽刻庚申塔」・「笠付陽刻庚申塔」・「杉苗植樹記念碑」で、他にも「石碑台石」と「石塔の最下部」が確認できる。詳細は拙ブログ(その36)を参照されたい。

石碑群の南側に「神輿堂」(神輿格納庫)がある。『新編相模国風土記稿』は、神輿巡行を居神明神社(現・居神神社)創建の翌年から隔年実施を記している。

この神輿巡行路に、小田原城馬出門で同明神社宮司の祈祷を記している。町や村の神輿が定期的にお城に巡行するのは極めて珍しく、私の調べた限り他例は見えない。同明神社創建に、小田原城主北條氏綱公の関与が推定され、同明神社の北條家への御礼巡行が言われている。 (図版⑬、「風土記稿」が記す推定神輿巡行路)

神輿堂の南側は鞘堂内に「聖徳太子堂」があり、本殿境内を一巡したことになり女坂を下ると、左側に「居神の森 厄除不動明王(やくよけふどうみようおう)」石像がある。その向かい側に「小御嶽 大天狗/大権現/石尊 小天狗」、裏面に「天保十四癸卯年六月朔日建之」と「大権現/ 石尊」とある。その隣に「土中出現大日尊由來石」と刻す石碑と、手水鉢の西側に「大尊土中出現之跡」碑を見て、二ノ鳥居境内に戻って来る。

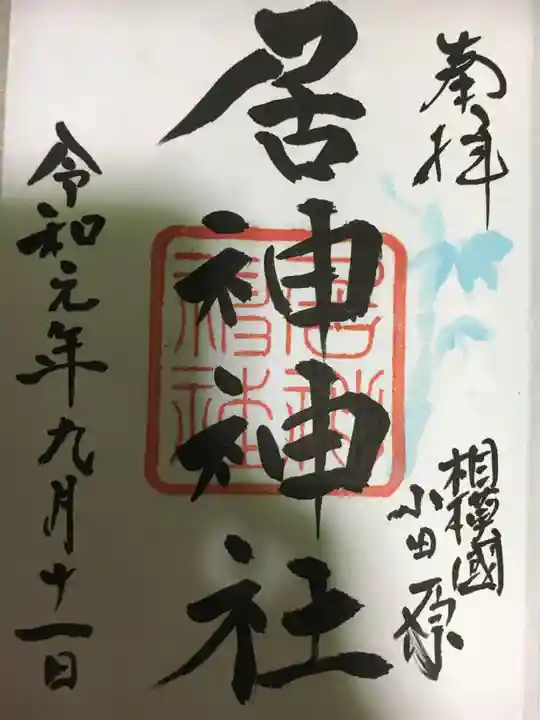

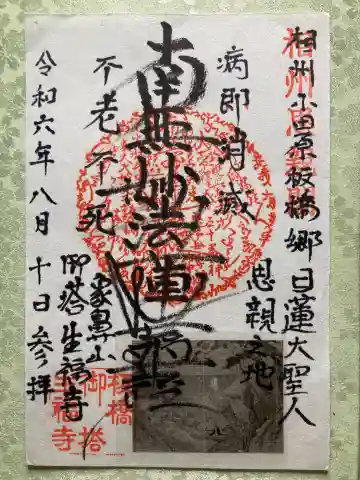

社務所に立ち寄れば、その場で同神社祢宜様直筆の「御朱印」を求めることができる。日本最古の水道・早川上水の「水神社御朱印」もある。 (写真⑭⑮、居神神社と同水神社の御朱印)

おわりに

本「ホトカミ」は、ブログ「郷土士の歴史探究記事」(その63)を、「ホトカミ」用に簡略化してまとめたもので令和2年の参詣です。従って、記している境内社や石碑等は江戸時代設置のものを主に記しました。前記ブログは、現存する設置物は全て記していますので、ご興味をお持ちの方は、ブログもお読みいただければ嬉しいです。 郷土士

周辺エリア

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ