だいこうじ|真言宗善通寺派|小松尾山(こまつおざん)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大興寺のお参りの記録一覧

絞り込み

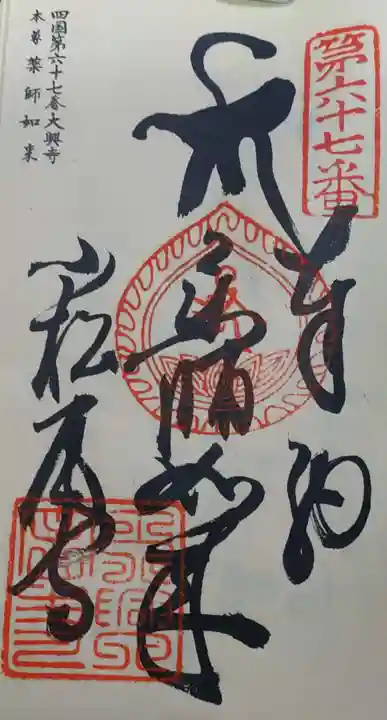

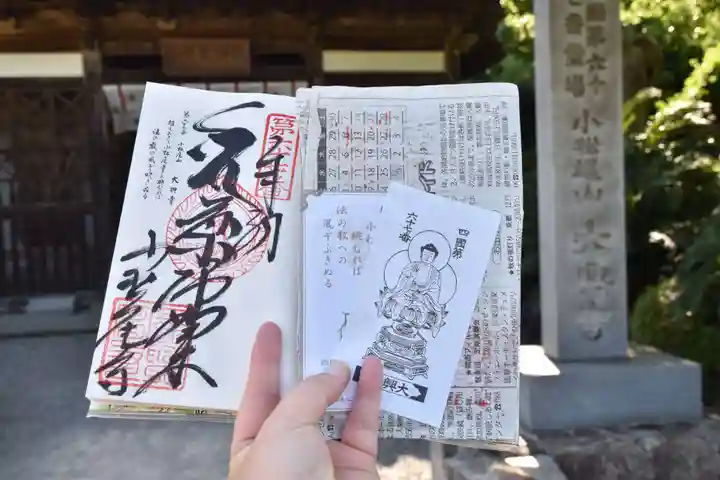

■四国八十八ヶ所:第67番札所「大興寺(だいこうじ)」です。

先の雲辺寺から随分と「気温」が上がったことが肌にわかります。

そういえば記載逃しましたが、雲辺寺の山頂駅ではストーブが焚かれていました。

入口の立派な「仁王像」は運慶の作とのことで、四国最大だそうです。

境内には「三鈷の松」が目を引きます。参拝を終え、高松方面に向かいます。

途中「金比羅宮」に寄ろうかと思案しましたが、あの「石段」を思い浮かべ「次回に・・」と通り過ぎます。(根性なしの腰痛持ちです)

何度も通ったであろう「国道11号」を過去の思い出に浸りながら宿に着きます。

宿泊は「津田」という高松市から少々東に進んだところです。若干、今回の巡礼ルートから外れますが、嫁さんの「旧姓」が「津田」という理由で「縁」を無理やりくっつけました。

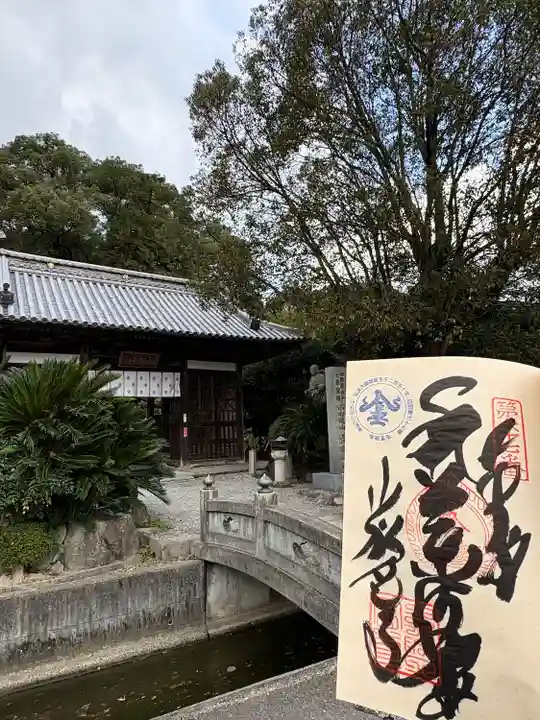

3回目の1泊2日四国八十八か所巡り 2日目の1寺院目です。今治から戻る道順です。

今治の宿から1時間ほどで着きました。雲辺寺から近いので ルート選択間違えたかも。

駐車場と仁王門の前には田んぼが広がります。のどかな場所です。

仁王門の近くには 大きなカヤの木があります。

これは大師が種をまいたと伝わる木で 樹齢1200年ほどだそうです。

木ってそんなに長生きなんですね。それにしてもそんなに古木には見えませんでした。

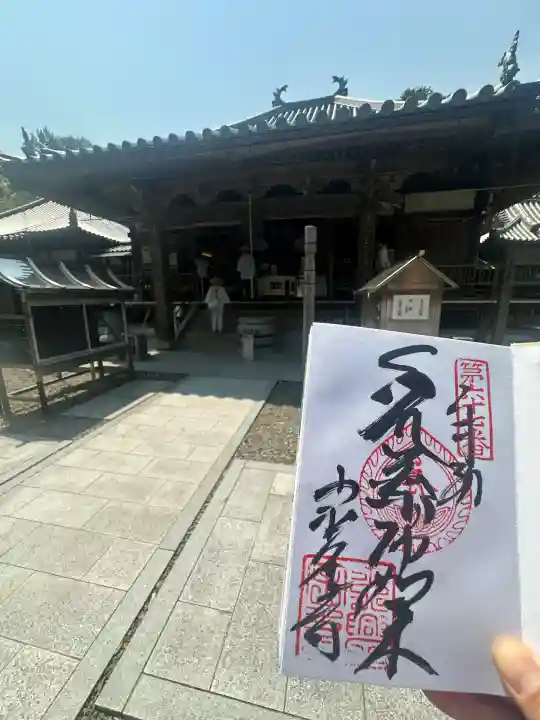

仁王門をくぐって石段を上がると本堂のある境内です。

中央に本堂 左に大師堂 右に天台大師堂があります。

どれも立派な建物ですが 特に本堂は歴史を感じる建物でした。

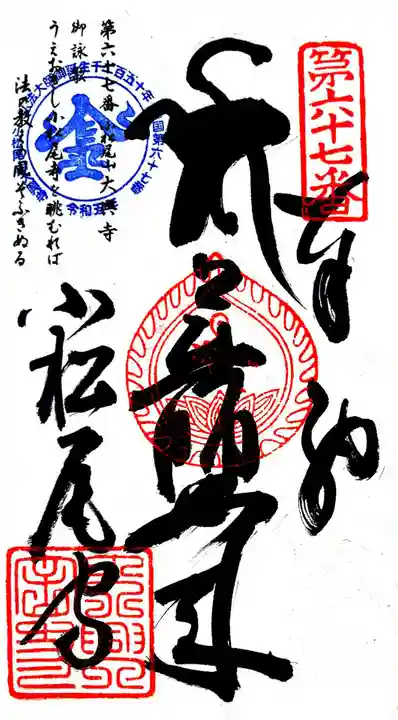

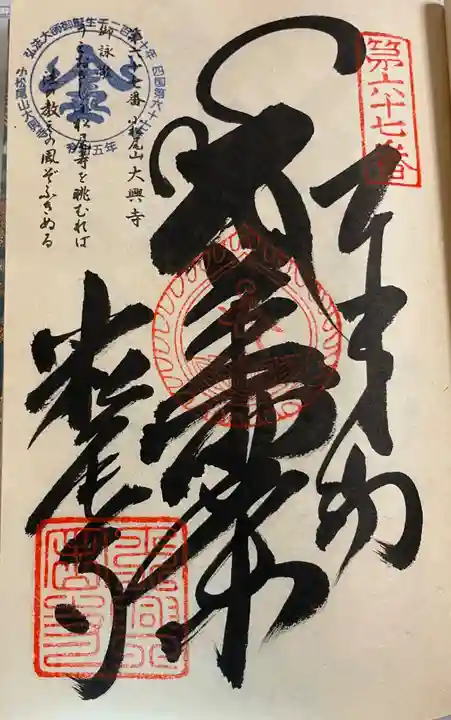

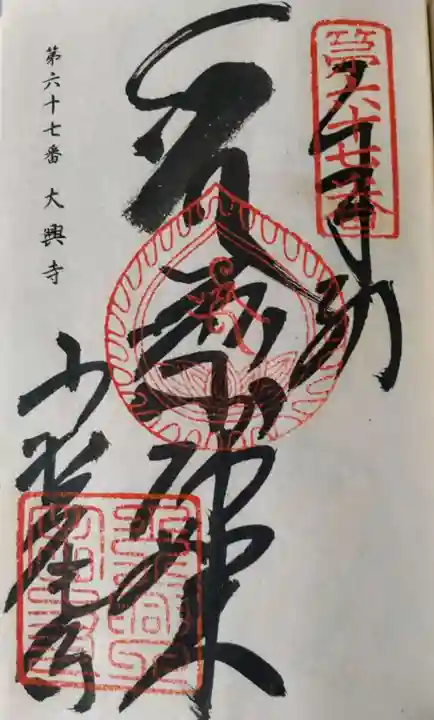

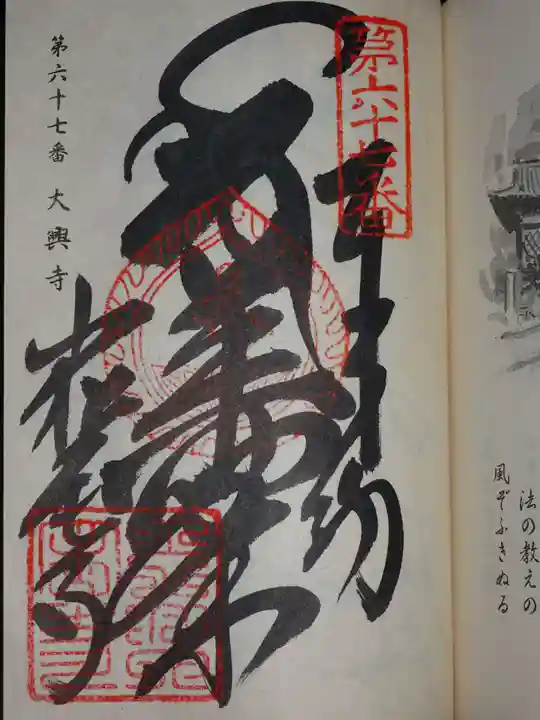

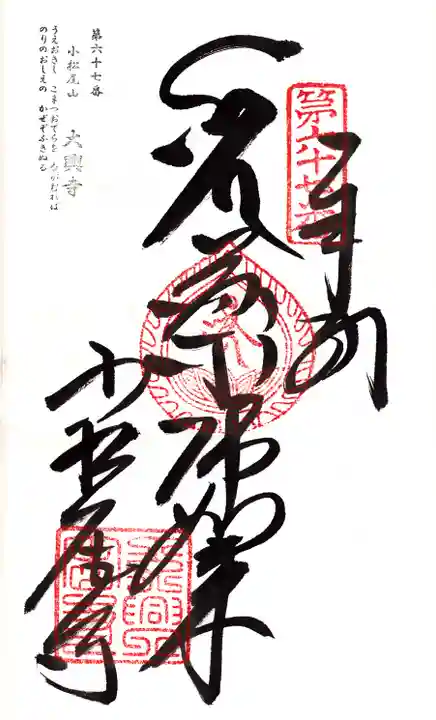

御朱印を拝受する時に教えていただいたのですが 本堂の瓦には御朱印の記念印と同じ字が見られます。

これは大師直筆と言われている「大和洲益田池碑銘並序」の中の “遍照金剛” の字から引用されているとのことでした。

大師堂の瓦には 貴族が使用していた扇子の絵が見られ 本堂と区別しているそうです。

御朱印の記念印には そんな工夫があるのを知りました。

どの建物も内陣をしっかり拝見することができて嬉しかったです。

山号は小松尾山 院号は不動光院 宗旨宗派は真言宗善通寺派 ご本尊は薬師如来 創建年は(伝)弘仁13年(822年) 開基は(伝)空海(弘法大師)です。

ご真言とご詠歌は

本尊真言 : おん ころころ せんだりまとうぎ そわか

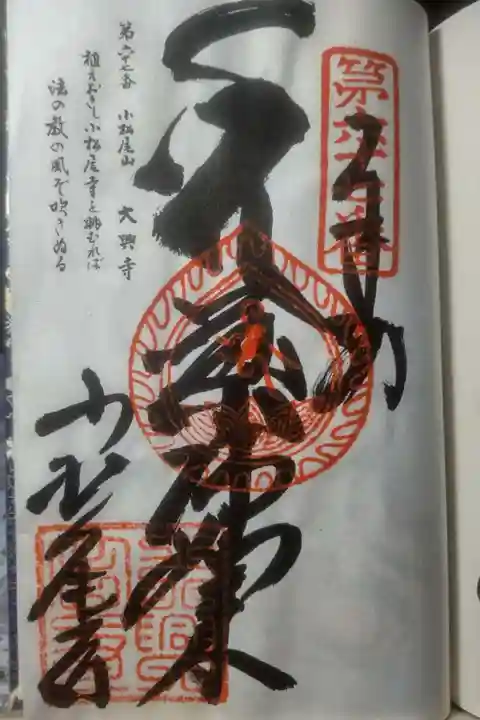

ご詠歌 : 植えおきし小松尾寺(でら)を眺むれば 法(のり)の教えの風ぞふきぬる

でした。

由緒については

寺伝によれば 天平14年(742年)に東大寺の末寺として建立された。

その後 最澄の影響で天台宗となる。

火災により焼失していた諸堂を 嵯峨天皇の勅願によって空海(弘法大師)が弘仁13年(822年)に熊野三所権現を鎮護する霊場として再興し また 本尊に薬師如来と脇侍に不動明王と毘沙門天を刻んで堂宇を建立し安置したという。

その後も東大寺の末寺として真言宗24坊 天台宗12坊の僧堂が連ね 空海と最澄の教えを修行する道場として栄えた。

とありました。

【小松尾山(こまつおざん)不動光院(ふどうこういん)大興寺(だいこうじ)】

本尊:薬師如来

宗派:真言宗善通寺派

開基:弘法大師

大興寺は、同じ境内に真言宗と天台宗の2つの宗派の大師堂が並ぶ珍しい札所。天平の頃(729-749)に東大寺の末寺として開かれた後、最澄(766-822)の影響で天台宗となる。火災により焼失していた諸堂を、第52代 嵯峨天皇(在位809-823)の勅願によって弘法大師(774-835)が822(弘仁13)年に現在地より北西約1kmに熊野三所権現を鎮護する霊場として再興し、本尊に薬師如来と脇侍に不動明王と毘沙門天を彫って堂宇を建立し四国霊場に定めている。空海と最澄の教えを修行する道場として栄えたが、長宗我部元親(もとちか)の天正の兵火により焼失、慶長年間(1596-1615)に再建されたが再び焼亡、本堂は1741(寛保元)年に建立されたものである。

【67_T.Hamada's view】

本堂。

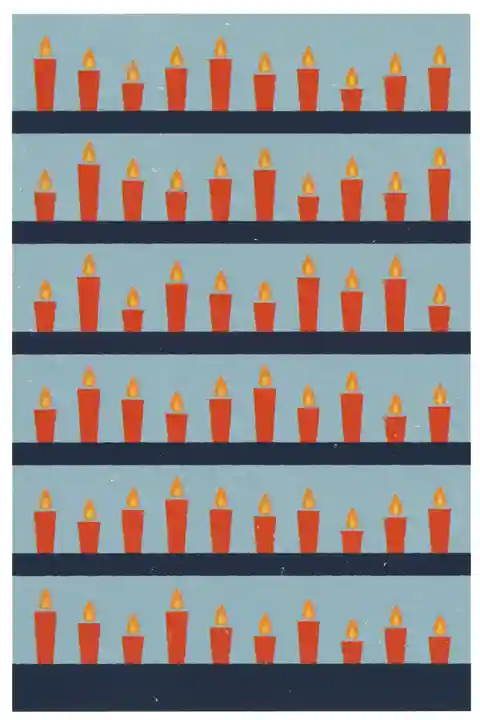

【67_七日燈明】

赤い大蝋燭に願いを書き、7日間灯し祈祷する「七日燈明」。病気平癒・安産・良縁・離縁・断酒・賭け事断ちにご利益があるとのこと。(四国霊場開創1200年記念絵はがき)

四国八十八箇所巡礼でお参りさせていただいております。

朝早くからご近所のかたと思しきみなさんが集まっておられました。かわいいネコもリラックスしていて、こちらも癒されます。

地域の拠点があり、そこにお遍路さん(この場合は私)という外から経常的に流れてくる人の動きが加わります。

私のような過疎化地域活性化のNPOにかかわっている人間から見れば、これこそが「田舎の理想」です。

あと、境内に「天台大師堂」があり「真言宗なのになんで最澄さんがおられるのだろう?」とおもってお寺の方に尋ねてみました。

そうすると「ああ、こちらは最澄さんではなくて天台宗の始祖・智顗さんですよ」とのこと。

なるほど!よくよく考えれば最澄さんは「伝教大師」です。明快な回答をいただけてすっきりしました。ありがとうございました。

こうやってヨソモノかつシロウトの質問にも明るく答えていただける、地域コンテンツの専門家(この場合はご住職)もいらっしゃいます。まさに「田舎の理想」です。

もっと読む最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ