さくらやまじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方櫻山神社のお参りの記録一覧

2 / 5ページ26〜50件110件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

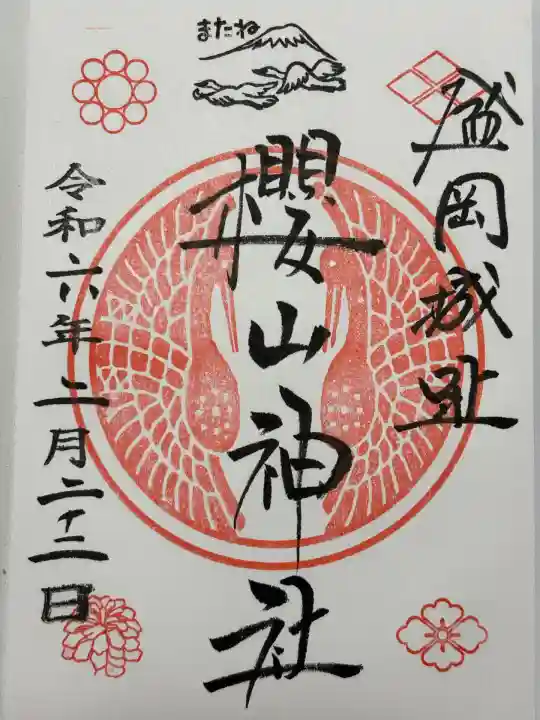

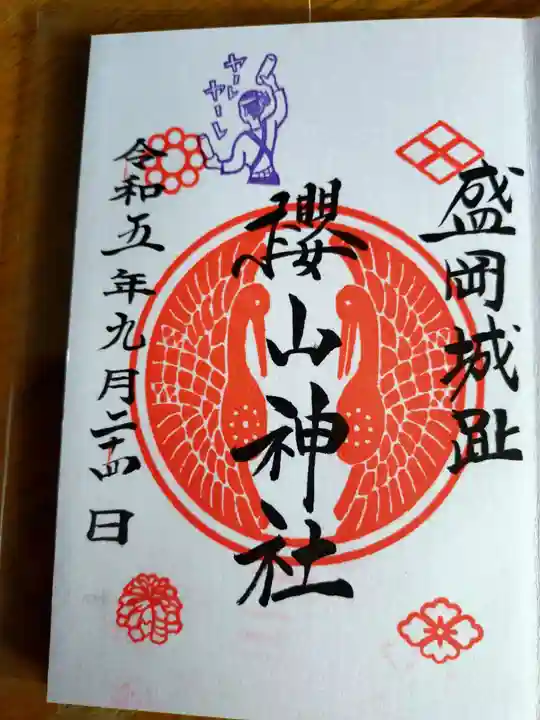

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

Aya

2025年06月12日(木)159投稿

ゆっくん

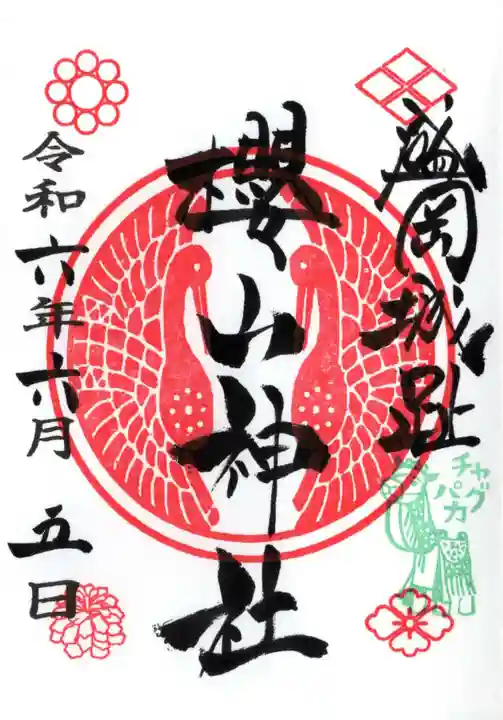

2024年09月23日(月)2553投稿

アゲハ

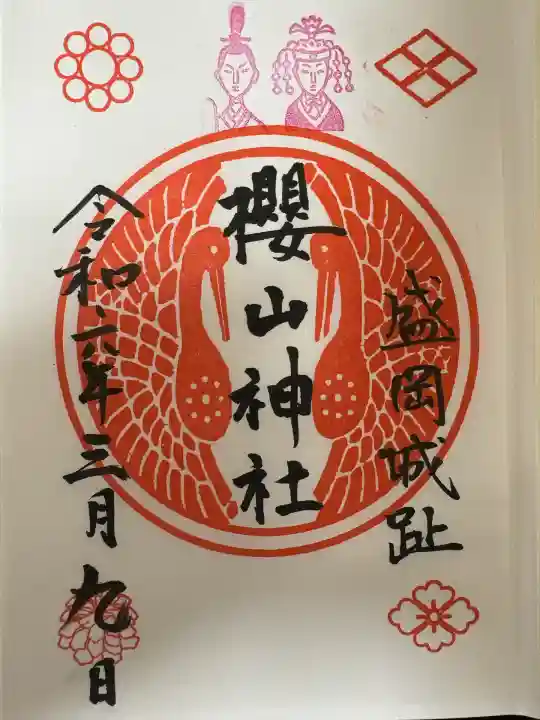

2024年08月12日(月)494投稿

水野雄太

2024年05月05日(日)38投稿

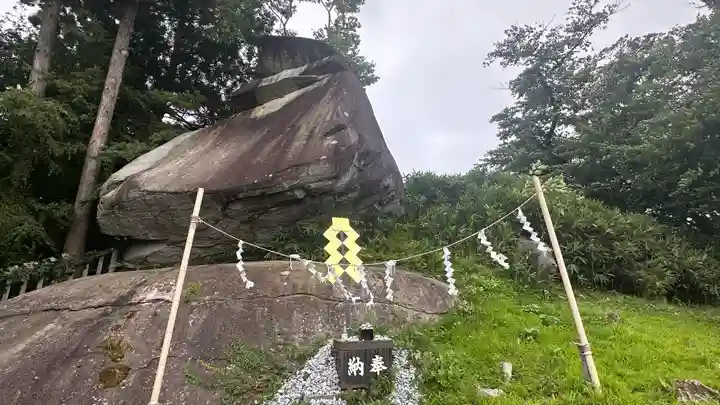

岩手県盛岡城跡地にある「櫻山神社」へ参拝。桜井識子氏の著書によると、南部氏の4名の神様(4柱)が会議をしてどの願い事を叶えるか決めていくとのこと。真面目な神様達らしい。

そんな神様達が願い事を叶えてあげる為に使っているのが神殿の上にある「烏帽子岩」という大きな岩。地下からのエネルギーを放出している物凄いパワーがある岩らしい。

参拝者のほとんどは本殿のみに参拝していて、わざわざ階段を登ってまで烏帽子岩迄行かないのはもったいないと感じた。

我々は階段を登って烏帽子岩でパワーをいただいたのち、その近くにある境内社である稲荷神社にも挨拶。こちらのお稲荷さんはとても神格が高いらしい。祝詞を唱えるとお稲荷さんとたくさんいる眷属が整列して聞いているというので、最初に祝詞を唱えてから願い事をしてきた。

最後に授与所に行くと、そのお稲荷さんのおふだがあったので購入して、再度戻ってお稲荷さんの前で波動をいただきますようにお願いしてきた。

もっと読む

kazz

2024年05月07日(火)32投稿

龍-Ryu-

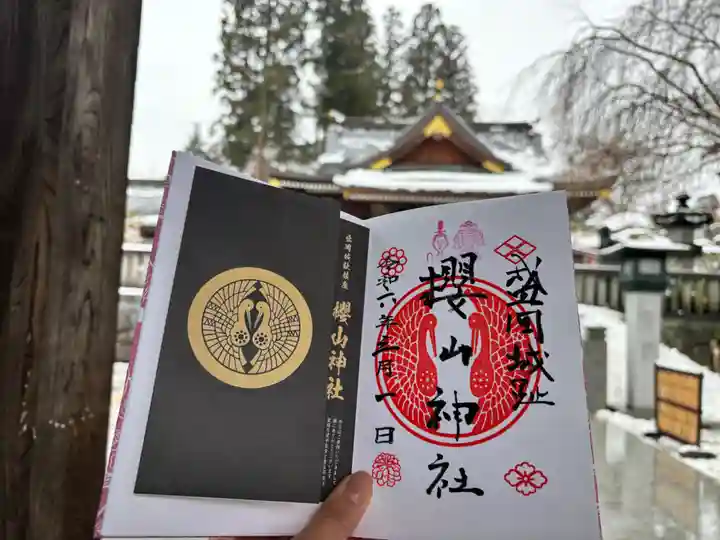

2023年11月25日(土)1146投稿

岩手県のおすすめ🎍

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ