御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方常陸第三宮 吉田神社のお参りの記録一覧

2 / 12ページ26〜50件286件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

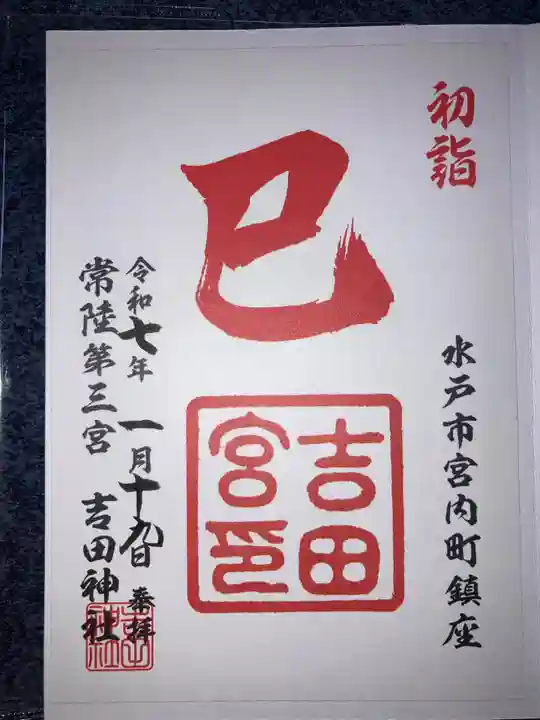

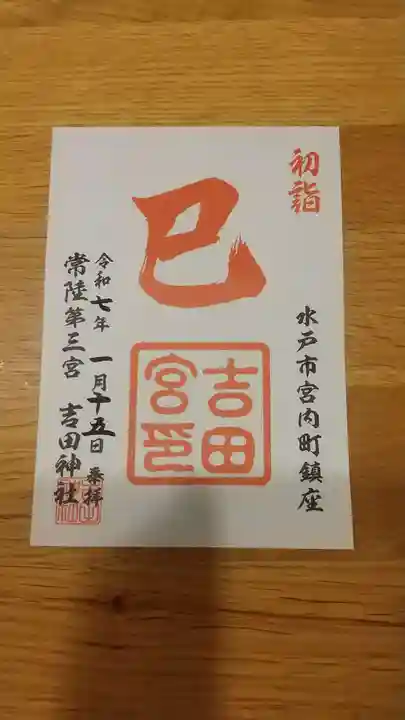

yasumi

2025年05月03日(土)1017投稿

黒蜜糖

2025年04月12日(土)12投稿

祟音ヘルツ

2025年04月06日(日)285投稿

タカツカ カズキ

2025年03月26日(水)2310投稿

いそちゃん

2025年03月10日(月)92投稿

エゾシカ

2025年03月01日(土)207投稿

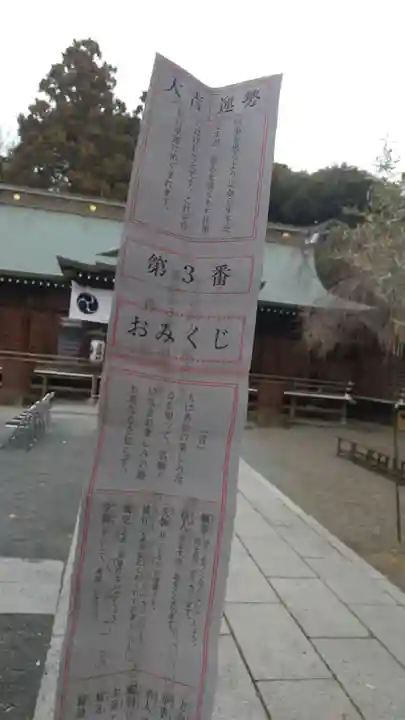

水戸駅周辺の神社を調べるとこの神社の名前が出てきました。

調べると、たくさんの御朱印があり、魅力的に感じたので、一度参拝したいと思いました。

なので今回は念願でした。

金刀比羅神社を参拝した後、10分弱歩いて参拝。たくさん歩いていたので階段の上り下りに苦労しました。

鹿島アントラーズの勝利をお願いしました。

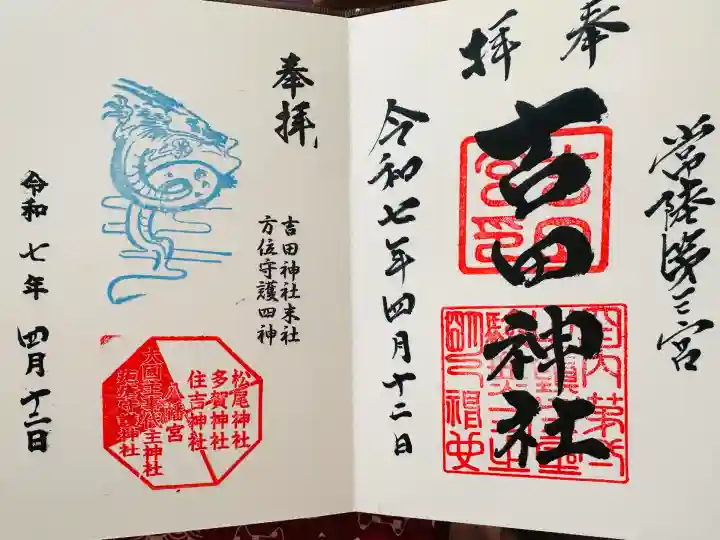

境内社巡りも楽しいです。

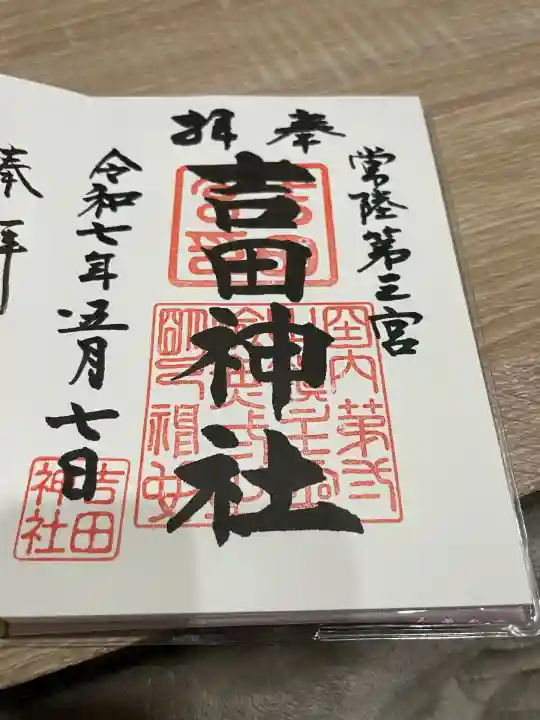

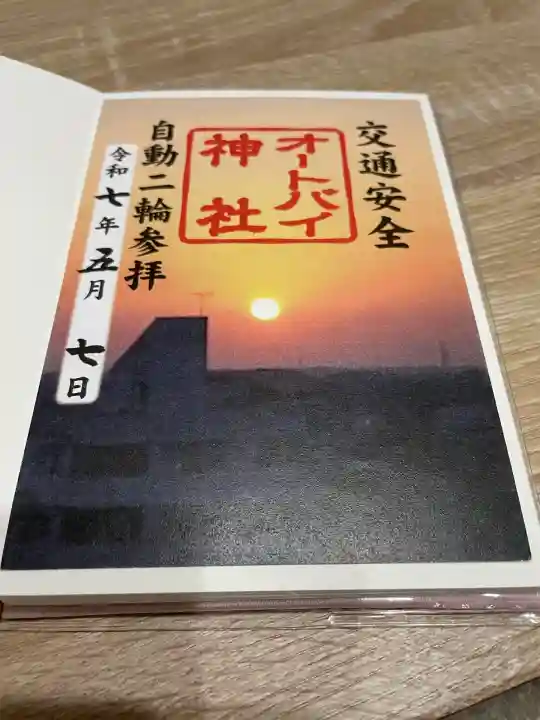

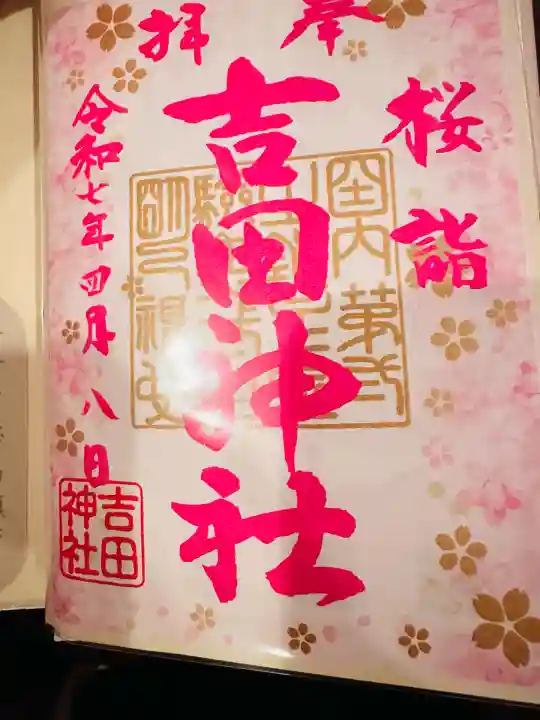

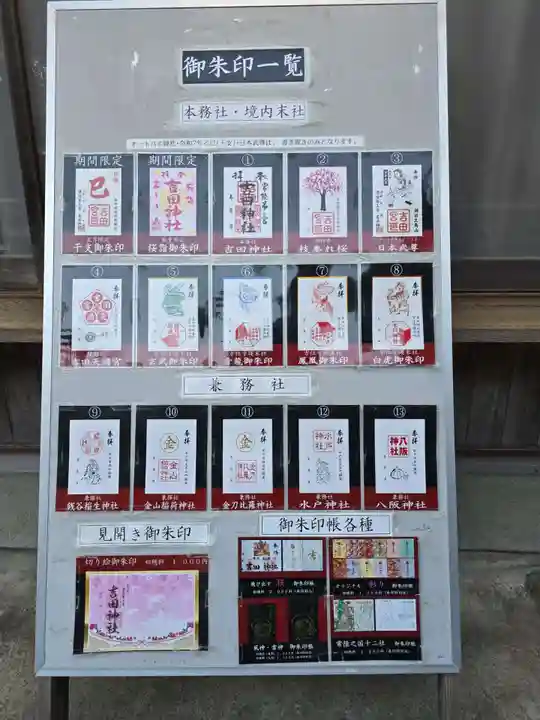

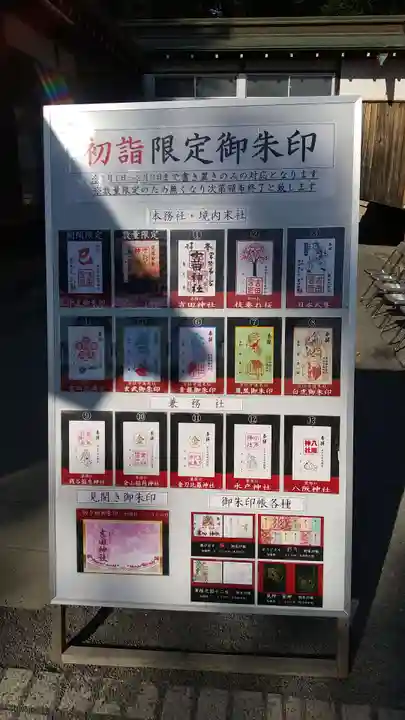

兼務社と境内社の御朱印があります。

また、御朱印帳も複数の種類があります。

こんなに種類が多ければ書置きなのではと思っていたら、なんと直書きしてくれました。

10種類以上の御朱印を希望したので、出来上がるのに30分ほどかかりました。

拝受した後、小さな絵馬をもらうことができ、アントラーズの優勝をお願いしました。

境内社の吉田天満宮に掛けるところがあります。

丁寧な対応で感謝感謝です。

武甕槌命(スローペース)

2025年02月19日(水)3217投稿

えぶ

2025年01月19日(日)611投稿

茨城県のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ