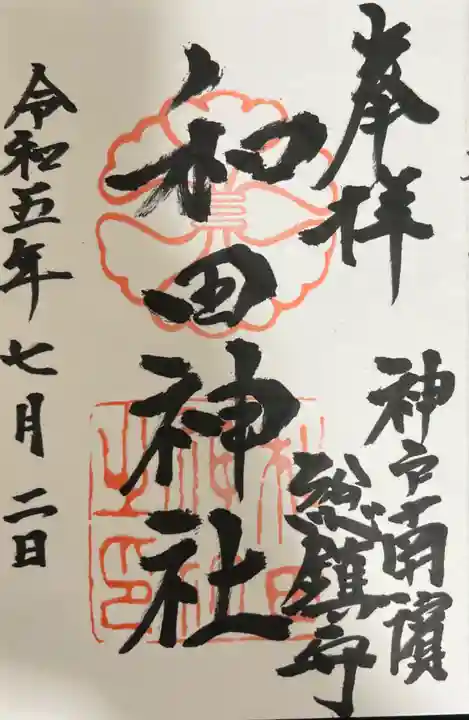

わだじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

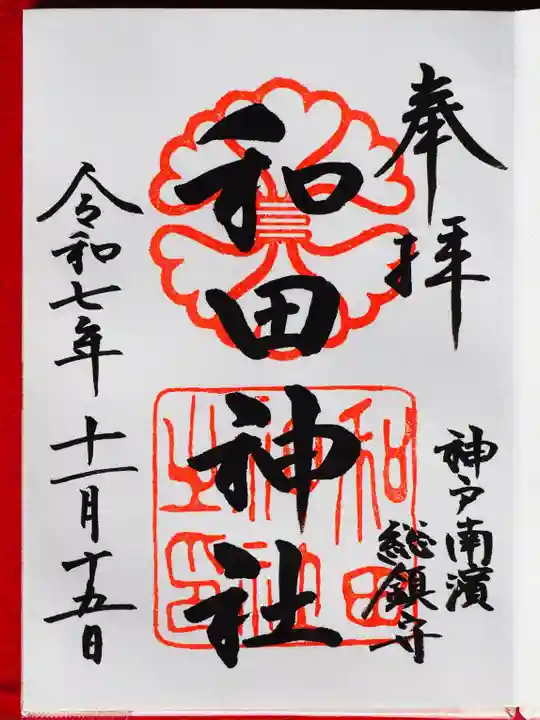

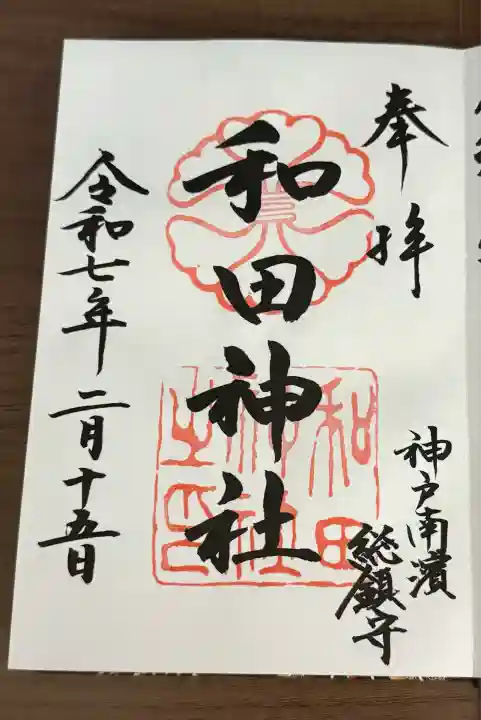

楽しみ方和田神社のお参りの記録一覧

絞り込み

兵庫県神戸市にある神社です。

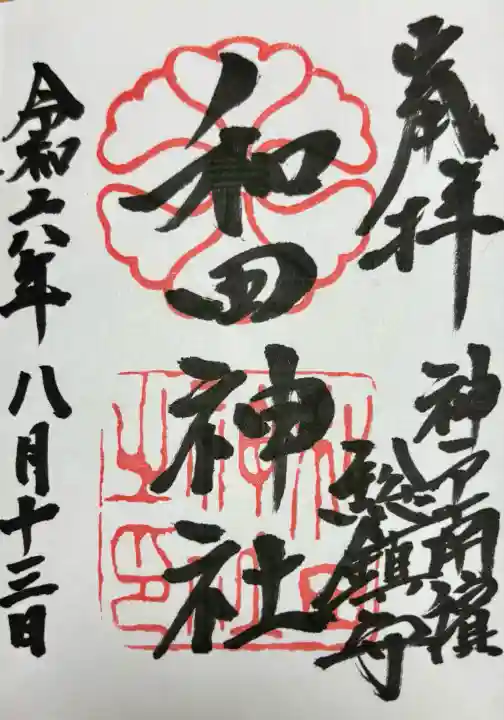

久しぶりに兵庫県の寺社にお参りしました。

新年を迎えてから あまりお参りできる日がなく この日も所用の隙間をぬってのお参りです。

今年は不完全燃焼やなぁ。

ちょうどヴィッセル神戸のホームゲームのキックオフ直前ぐらいで スタジアムの近くということもあり 道が混んでいたため もう日が傾きかけです。

しかーし そのおかげで参拝者は少なかったので 落ち着いてお参りできました。

広い駐車場に車がたくさん停まっていたのですが ほぼ参拝者ではありませんでした。

参拝者は無料になる 素敵な駐車場です。

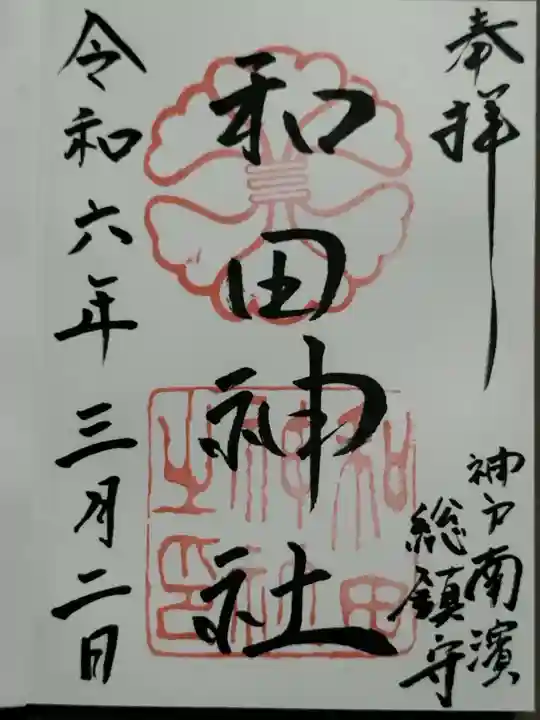

まずは御朱印を拝受して 落ち着いて境内をまわりました。

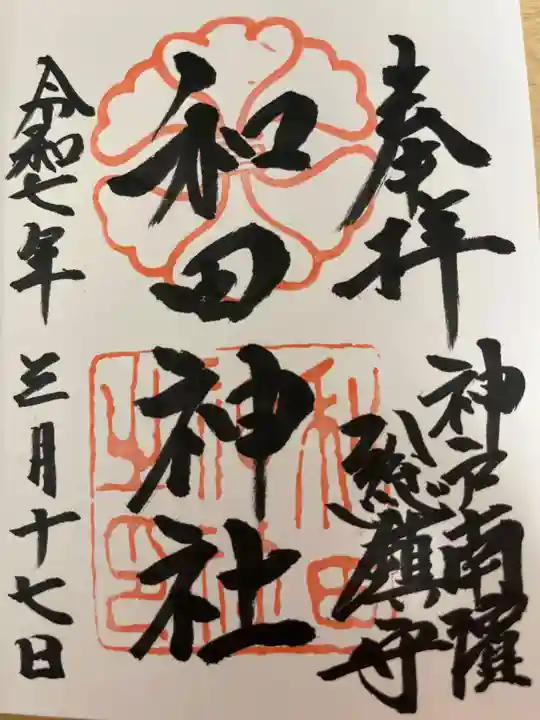

10年ほど前に本殿の修復が行われたそうで とてもきれいな建物でした。

おもしろかったのは 拝所にあるボタン。押したら鐘の音がします。

アクリル(?)板で仕切られていますが 奥には立派な本殿が見えます。

御祭神は天御中主大神 市杵嶋姫大神 蛭子大神です。

万治二年(1659)大神の坐す神輿がこの地に流れ着き種々の神異をあらわし これを知った時の領主青山大膳亮幸利は 神慮を慰むべく御社殿の大造営 やがてこの神を主神に 相殿には市杵嶋姫大神と蛭子大神をお祀り申し上げました。

これより後は南濱の総氏神として広く人々に親しまれ崇敬されました。

境内には摂社(末社)が多くありました。

宮比社(大山祇神 大地主神 大黒天 毘沙門天 福禄寿 寿老人 布袋)

秋葉神社(忌火産靈神)

高倉稲荷神社(倉稲魂神 猿田彦命 大宮女命)

猿田彦社(佐田比古神 天宇受賣命 大宮能咩神)

巳塚と人形塚もありました。

兵庫七福神の弁財天としても知られています。

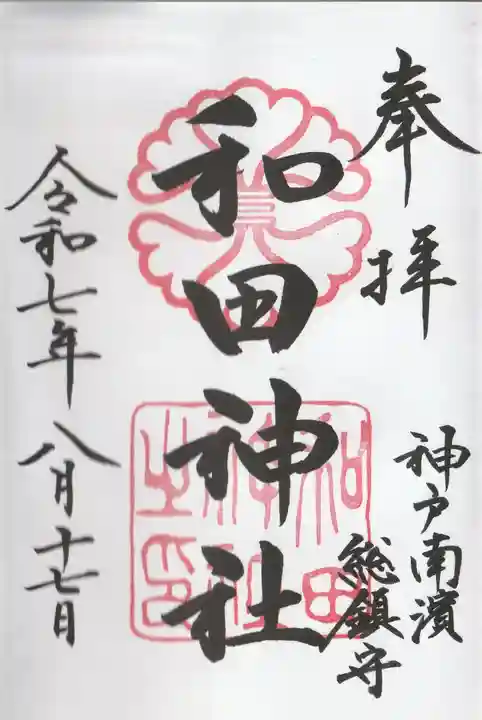

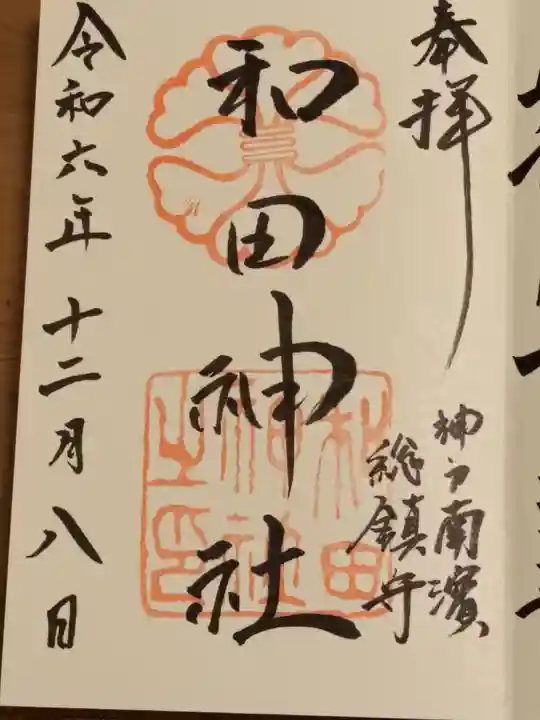

約2年ぶりの参拝。

久しぶりに平日にお休みをいただきちょっと遠出をしたいところでしたが、いろいろとトラブルがありなんとかできたわずかな時間でお参りさせていただきました。

こちらの和田神社さんにお参りの際はいつも天気がいいイメージで、今回も天気が良いというか、良すぎて暑かった😅

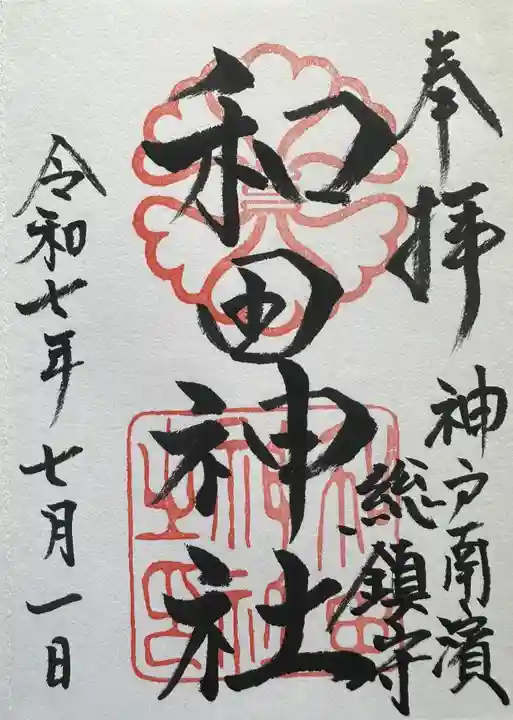

ここは歴史的著名人も訪れた場所で、明和3年(1766)と安永7年(1778)には与謝蕪村が俳諧の会を行い、⽂久3年(1863)には第14代将軍徳川家茂公が勝海舟たち幕僚を従えて来社し、昼食会を行ったそうです。

さらに第15代将軍⼀橋慶喜公も台場築造⼯事の際に訪れたとか。

御祭神 天御中主大神

市杵嶋姫大神

蛭子大神

兵庫県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ