ふくしょうじ(すまでら)|真言宗須磨寺派|上野山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方福祥寺(須磨寺)のお参りの記録一覧(3ページ目)

真言宗須磨寺派大本山 上野山 福祥寺(須磨寺)

年に数回はお参りしている須磨寺さんですが、気付けば半年近くお参りしていない!

ということで、今年は元日にお参りをさせていただきました。

駐車場は境内の北側にあるのですが、さすがに初詣の方が多く、駐車場に入るにも近くの道路は車で順番待ちでした。

警備の方が交通整理をしてくださっているおかげでトラブルなくお参りできるのは有難いことです。

さて、いつものごとく駐車場に車を停めると、まずは境内南側にある仁王門目指して一目散に境内を通り抜けます。

一旦境外に出たあと、改めて仁王門で一礼、そして本堂→護摩堂→大師堂→八角堂とお参り。

護摩堂はこのとき中で特別護摩祈祷をされていたようで多くの人がいらっしゃったため写真は撮っていません。

御朱印は寺務所でいただけるのですが、いつもであればいくつかある受付で書いてくださるのですが、この日は授与品を求める参拝者も多くいらっしゃるため、御朱印専用の受付が設けられていました。

久々に須磨寺さんをお参りして、なんとなく心がすっきりしました。

塔頭をお参りしたのち、奥の院まで足を運びたかったのですが、駐車場待ちの車の列はまだまだ続いていたため、少しでも早く駐車場を譲ったほうがいいかなと思い、奥の院はまた次の機会に。

仁王門前の龍華橋

夏にお参りした際は工事中だったので、とてもきれいになっていました。

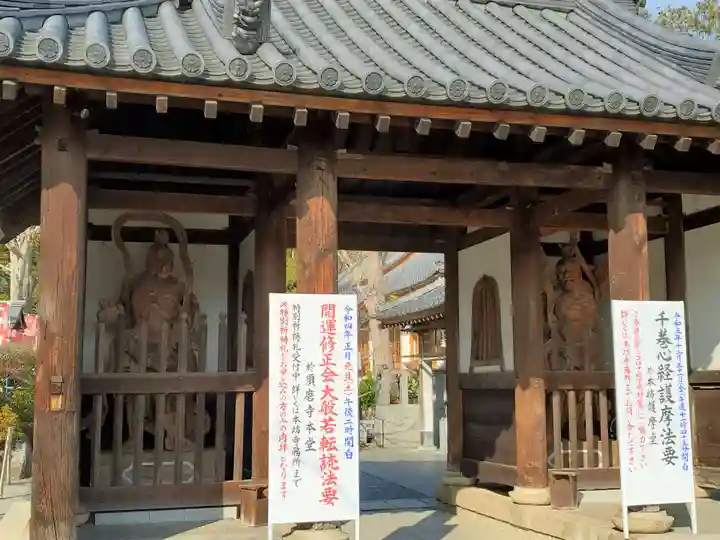

仁王門

唐門

本堂

開創当時は、在原行平が参籠して勅勘を許されたとか。

現在の本堂は慶長7年(1602年)豊臣秀頼が再建。

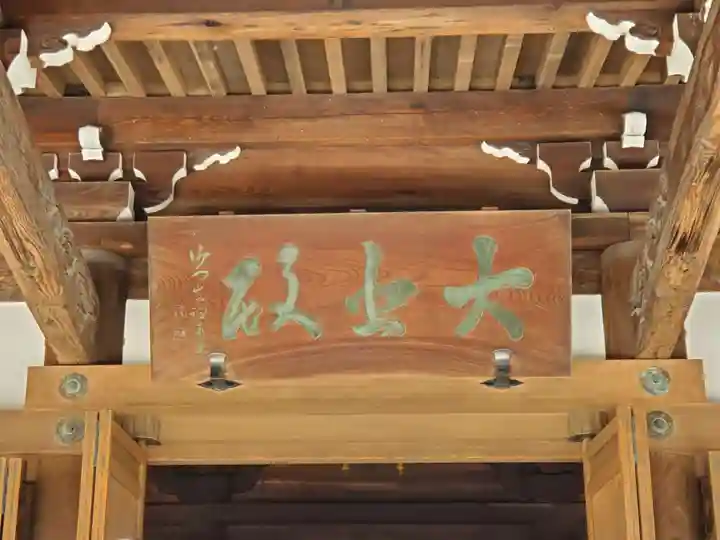

大師堂

八角堂(経木供養所)

三重塔

三重塔もいつもは閉められている扉が開けられていました

庫裏

いつも須磨寺にお参りに来る理由の一つがこの庫裏の彫刻!

いつ見ても素敵です

そして庫裏もいつもは閉まっている扉が開けられていました。

書院

源平の庭

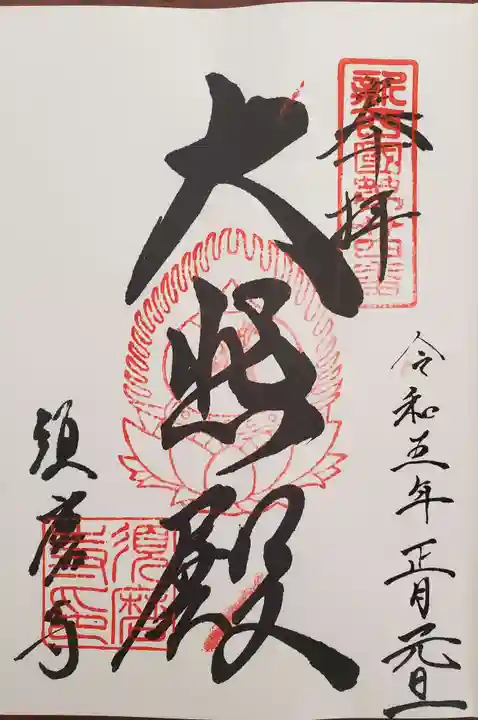

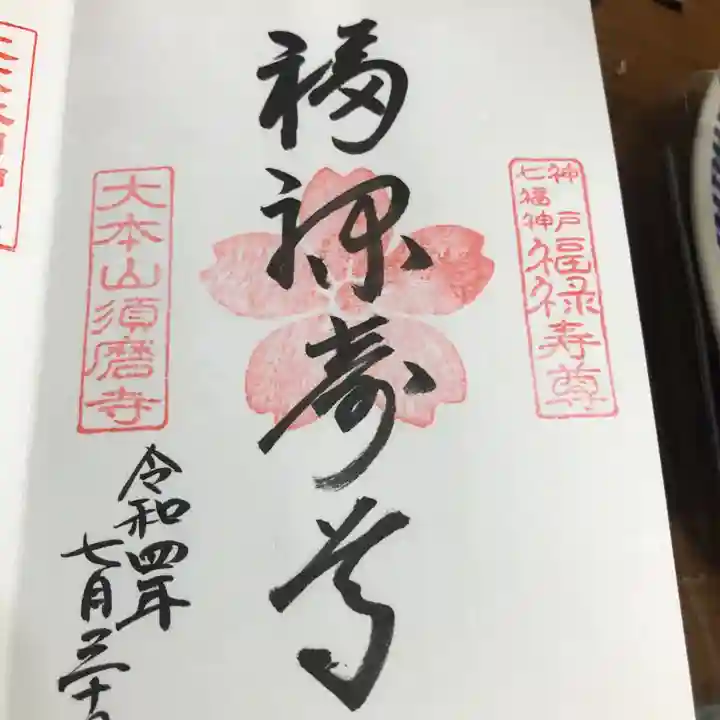

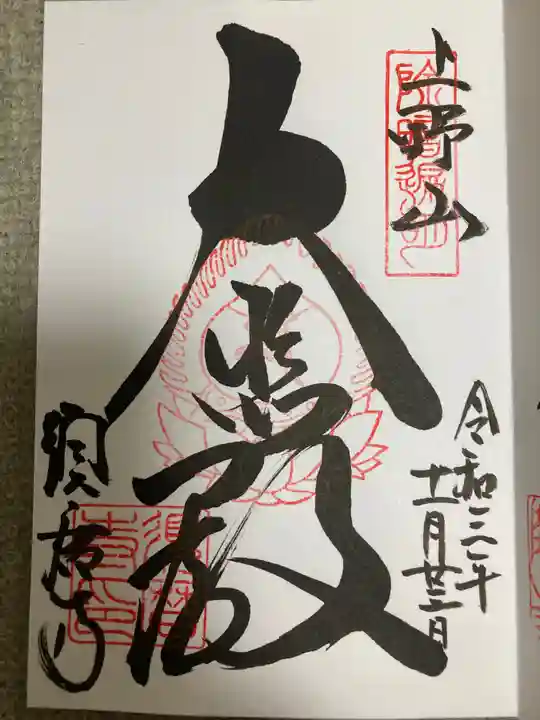

「正月元旦」と書き入れてもらうと、なんとなく特別感がありますね😊

真言宗須磨寺派大本山 上野山 福祥寺(須磨寺)

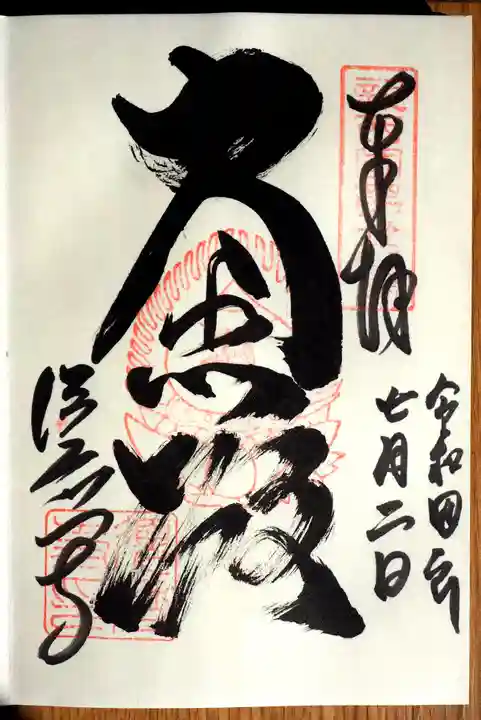

これ以上暑くなる前に須磨寺にお参りしておかねば!と変な使命感で3ヶ月ぶりのお参り。

さすがに奥の院は蚊に刺されたくないので今回はパスしてしまいました。

弘法大師様、ごめんなさい。

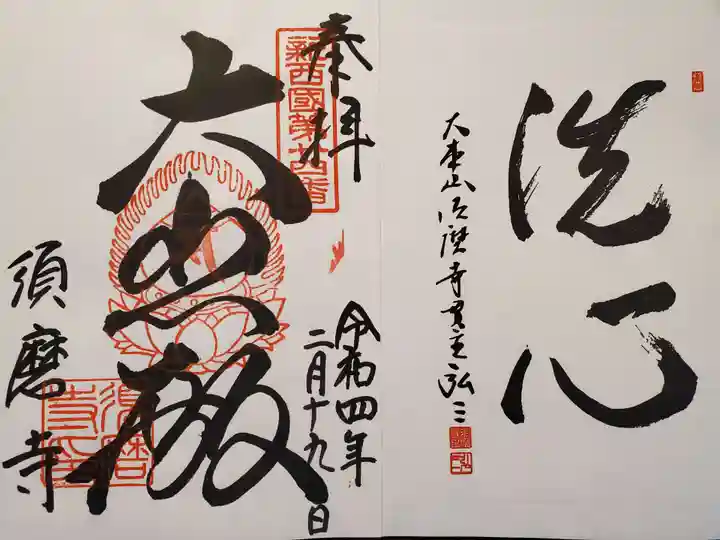

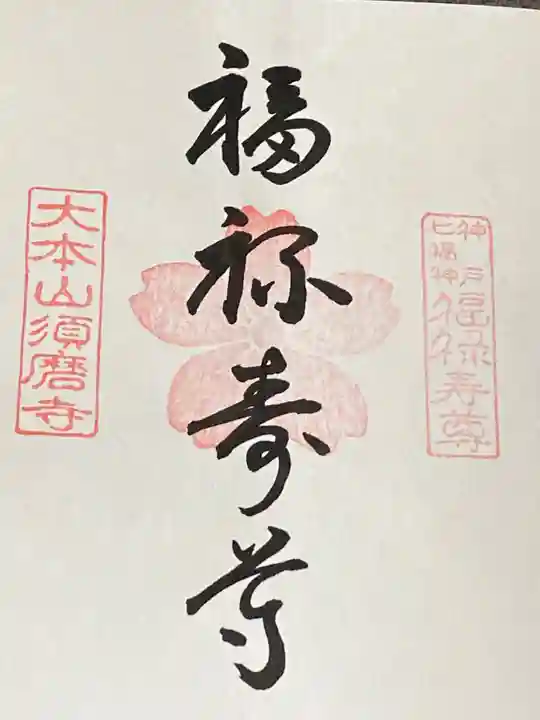

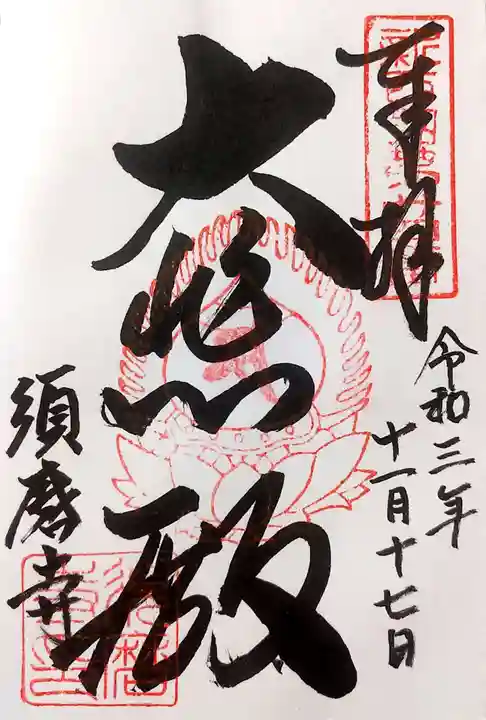

須磨寺は基本8種類の御朱印があります。

新西国霊場

十八本山霊場

神仏霊場

摂津八十八・摂津西国福原西国

神戸七福神霊場

神戸六地蔵霊場

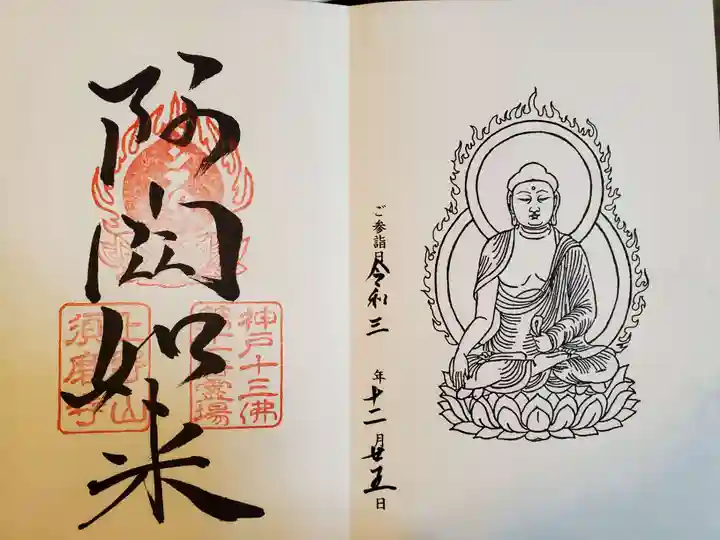

神戸十三佛霊場

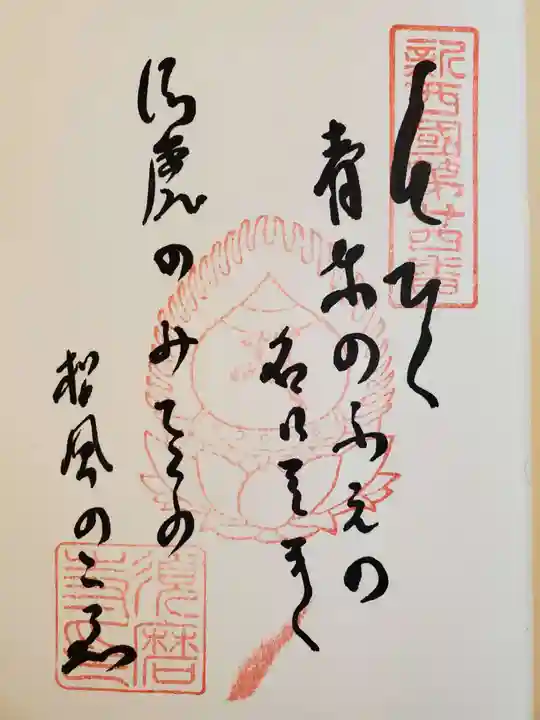

新西国霊場御詠歌

この中でまだいただいていなかったご詠歌を今回はいただいてまいりました。

「世にひびく 青葉の笛の 名にぞきく すまのみ寺の 松風の声」

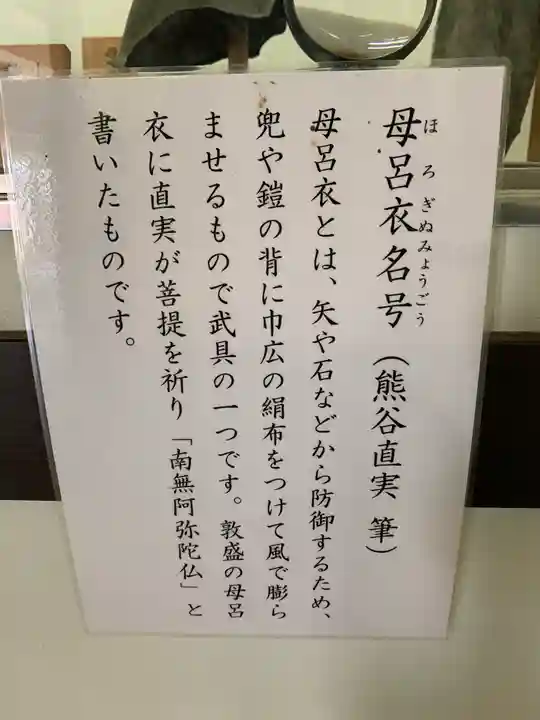

青葉の笛とは、源平の一ノ谷合戦の際、熊谷直実が泣きながら首をとった平敦盛の愛用していた笛になります。

とても大事にしたいご詠歌の一つになりました。

ご詠歌

仁王門

唐門

毎年、夏にはミストを設置していただいて助かります

本堂

本堂にお参り後、次は東隣に建つ護摩堂へ

護摩堂横の池ではオオシオカラトンボ発見!

護摩堂前から本堂・八角堂方向

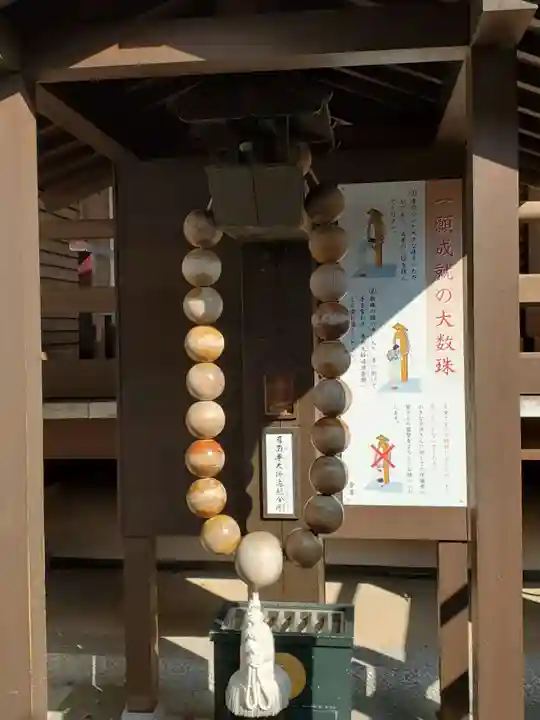

本堂西側の「一願成就の大数珠」

そしていつも通り大師堂にてお参り

大師堂前にある敦盛公首洗池

義経腰掛の松

八角堂(経木供養所)

三重塔

入り口部分が工事中になっていました。

駐車場から本堂へ向かう途中、須磨沖を見ると帆船がっ!

あとで調べてみるとちょうど日本丸が神戸港に寄港していたようです。

福祥寺に参拝しました。須磨寺といってましたが正式には福祥寺だったんですね。天気は最高でしたが、いや、暑かった。水を飲みながら広い境内を回ります。静かな境内をゆっくり拝観できました。奥の院はまた次回。

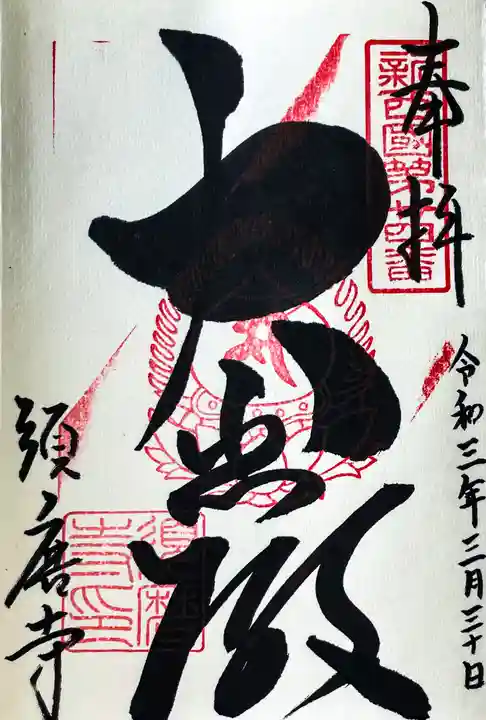

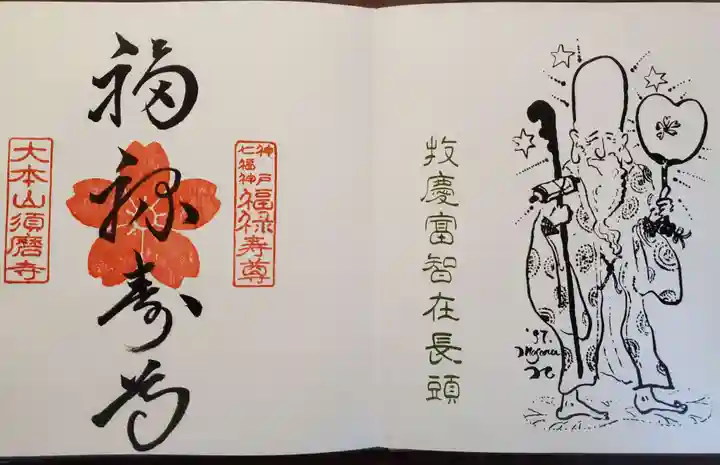

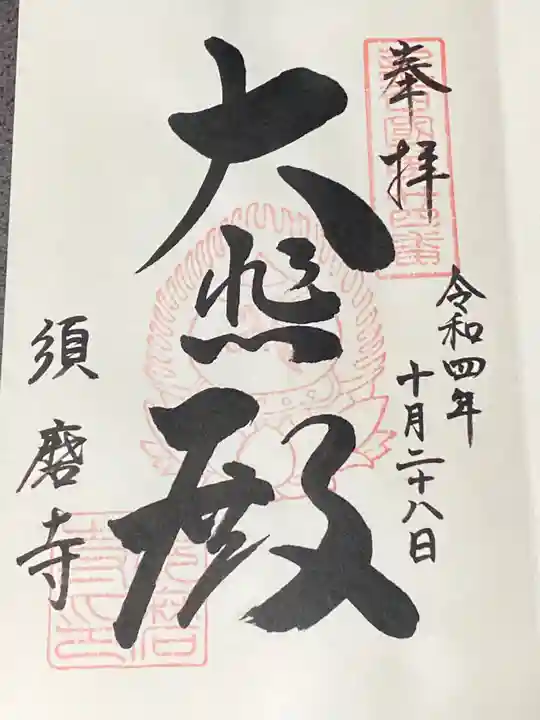

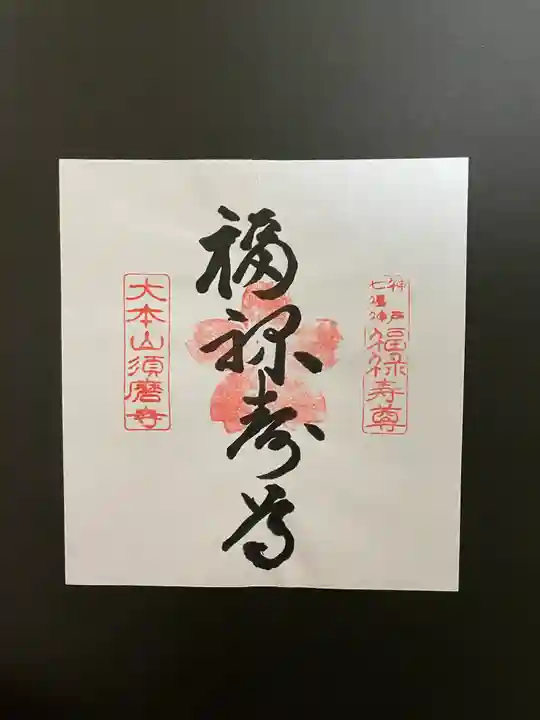

御朱印です。

南側の駐車場に車を止めて、仁王門より境内へ。

源平の庭。平敦盛と熊谷直実ですね。

唐門への階段。暑くて、この感じなのに、蝉が鳴いてません。ちょっと不思議な感じ。

唐門前。ミストを潜るとヒンヤリします。心配りに感謝。

奥に本堂、左手に太子堂です。

後ろを振り返ると、街並み奥に少しだけ海が見えます。

敦盛公首塚。

三重塔。落ち着いた色の諸堂と緑に映えます。

本坊の庫裡。

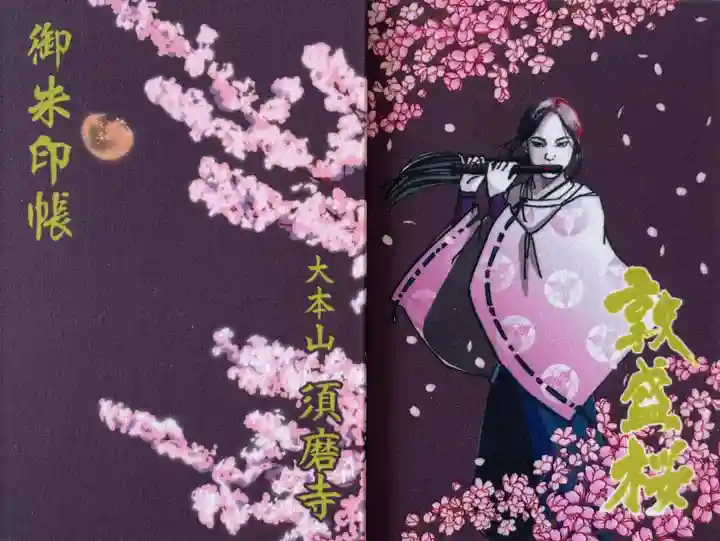

敦盛桜の御朱印帳と直書きの御朱印をいただきました。

桜が満開で綺麗でした。

人写ってしまったので消したら心霊写真みたいになってしまった。笑

真言宗須磨寺派大本山 上野山 福祥寺

ちょくちょくお参りさせていただいております。

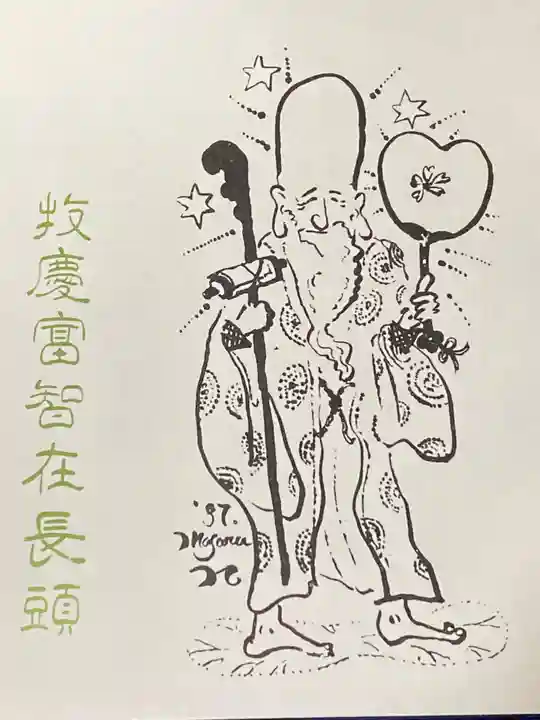

今回は神戸七福神巡りでお参りさせていただきました。

福祥寺(須磨寺)は源平一ノ谷合戦にまつわる史跡の一つです。

須磨寺は源義経の陣地であったと伝えられています。

須磨浦で源氏の武将である熊谷直実と平敦盛の一騎打ちとなり、当時17歳だった敦盛は直実に討たれます。

直実には同じ歳の頃の息子がいたそうで、「後のご供養をお約束します」と泣きながら刀を取ったそうです。

その後直実は法然上人の元で出家。

須磨寺には敦盛の首塚が祀られ、敦盛の菩提寺となりました。

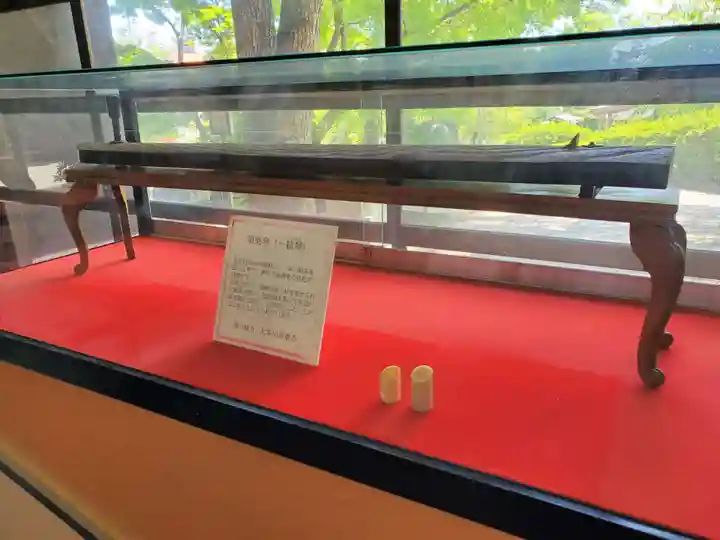

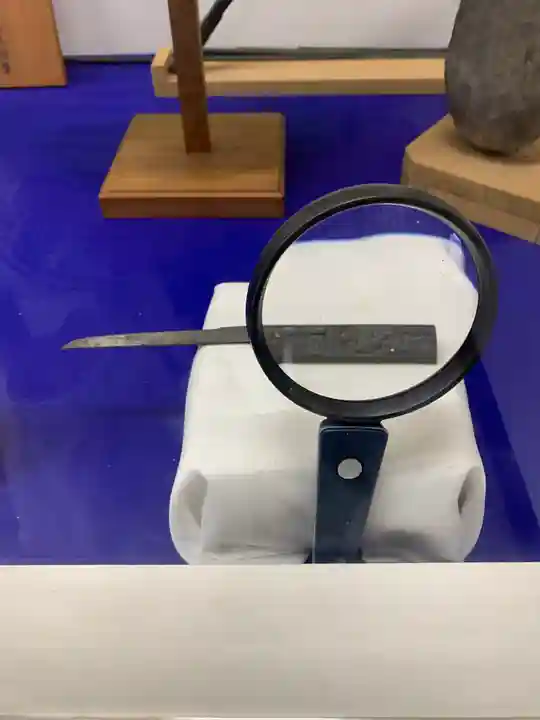

敦盛が愛用していた「小枝の笛」は須磨寺の宝物館に展示されています。

駐車場からの景色

海上には濃い靄がかかっています。

これは移流霧というやつなのかな?

海上の真ん中より右側に見える2つの黒いものはクジラじゃないですよ。

のり漁をされているところだと思います。

唐門前の階段

摩尼車

下には足が、そして上には合掌した手。

唐門

本堂

本堂内

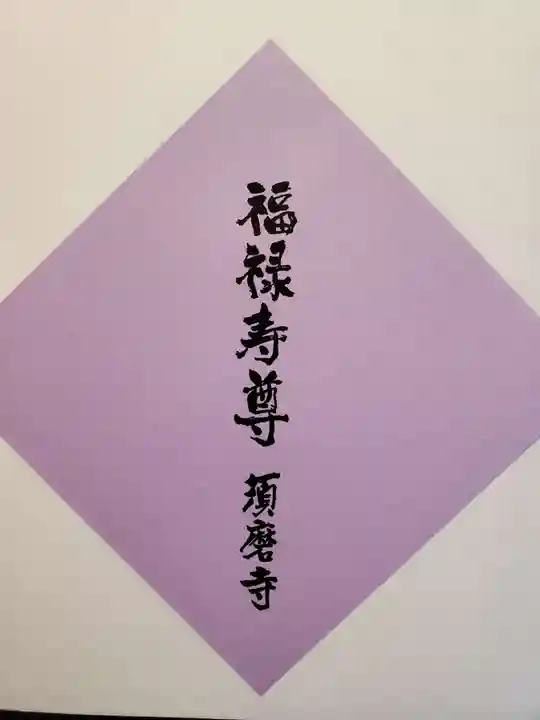

福禄寿尊

みんなが頭を撫でるからピッカピカ✨

鐘楼「弁慶の鐘」

一の谷の合戦の際、弁慶が山田村安養寺からこの鐘を長刀の先にかけて担ぎまわり陣鐘の代用にしたと言われています。

写経輪堂

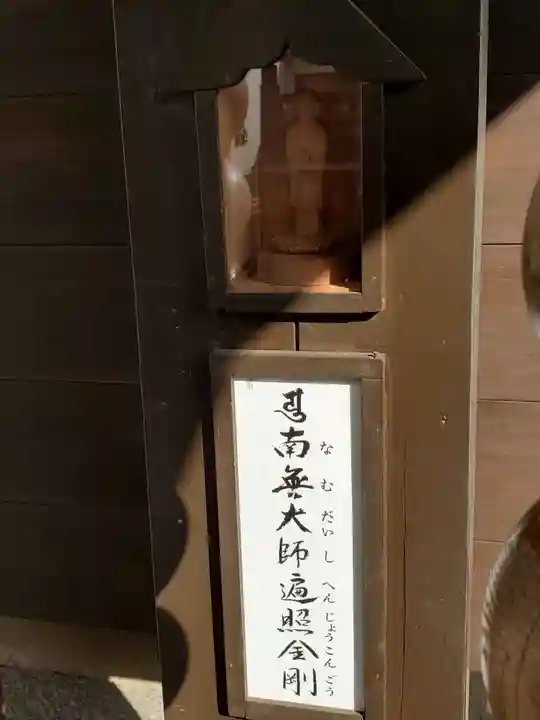

大師堂

弘法大師さんはいつもお優しい顔をされています

八角堂(経木供養所)越しに三重塔

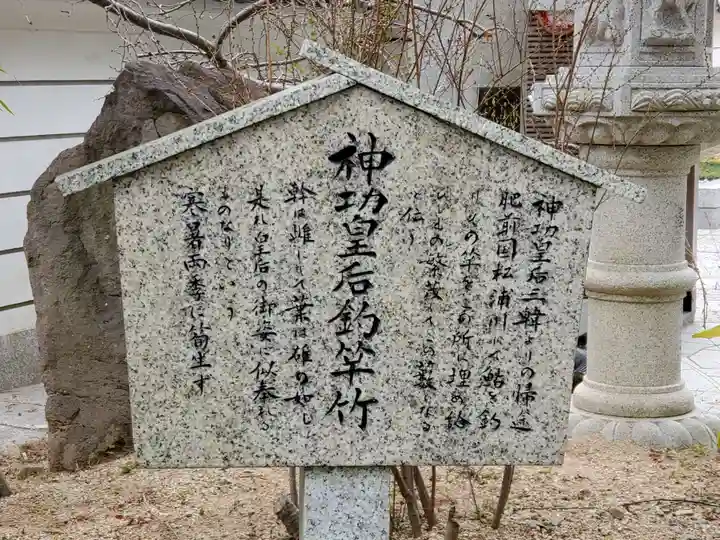

神功皇后釣竿竹

神功皇后が三韓征伐の帰途に立ち寄った際、持っていた釣り竿を突き立てると根を生やし、葉を茂らせて今の茂みになったとのこと。

庫裏

庫裏の彫刻

須磨寺に来ると毎回、ここで彫刻に見入ってしまいます

神戸七福神

神戸七福神福禄寿の御朱印

近くまで来たので閉門ギリギリですが参拝に。駐車場の管理者に時間厳守の念を押され、とりあえず本堂だけでもと小走りに。こちらは駐車場が山手にあり、エレベーターで下り、さらに参道を下って歩く造りで、もう小走りだと気ばかり焦って転びそうになりました。😅なのに、参道には至るところに目が奪われて、時間の無さに後悔!😭また次回改めてゆっくり見て回りたいです。

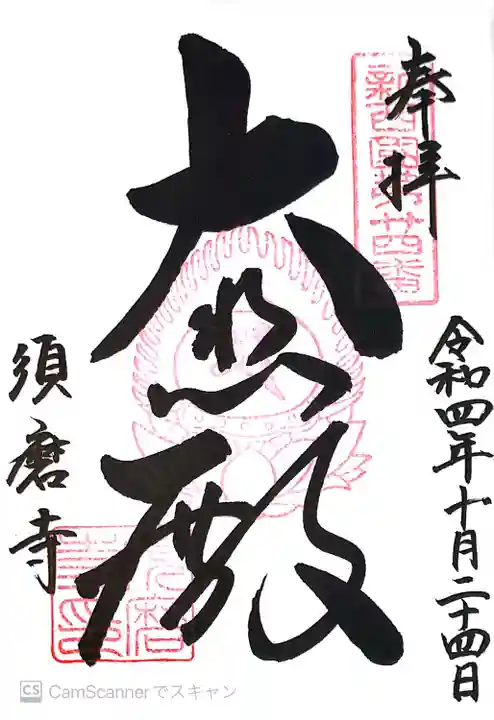

御朱印は事務所に貼られていたポスターで紹介されていた小池陽人師が書いて下さりました。書いて下さる時に気付きました。☺️副住職でYouTubeなどでも法話活動されているみたいです。ありがとうございました。

帰ってからお寺案内を見て、源平の庭とか見落としていて、さらにリベンジを誓いました!😤

おみくじ結びが干支で区切られていて、なんて素敵❗️🤩全体的に撮れば良かったです!😣

五猿の🐒🐒🐒🐒🐒由来

撫でてみると光っていたような。慌ててしっかり確認できていません。😅

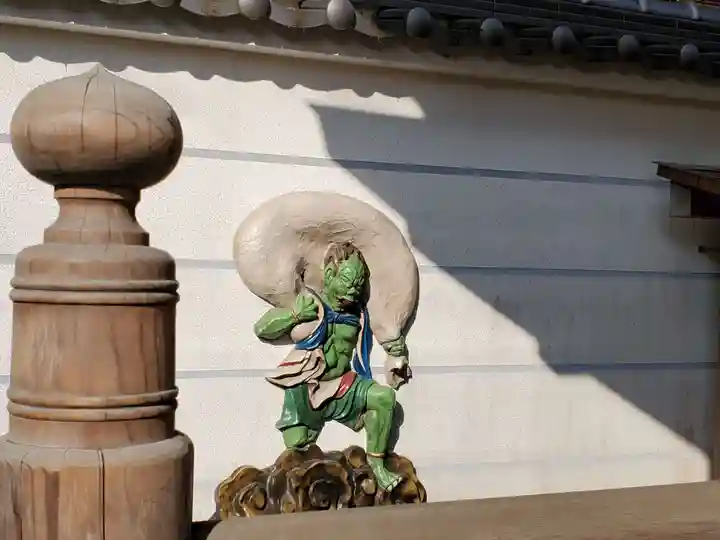

きんぽとん童子

子供を守って下さります。願いを込めて拝みました。😊

三重塔

ゆっくりは廻れず残念!🥲

八角堂

大師堂

本堂

五智如来

大日如来さまがいらっしゃる〜🥰

親子地蔵さま

帰りは上りで、息切らせながら駐車場へ。門が半分閉められていました!🤣ヤバかったです。

真言宗須磨寺派大本山 上野山 福祥寺

前回須磨寺をお参りしてから早5ヶ月。

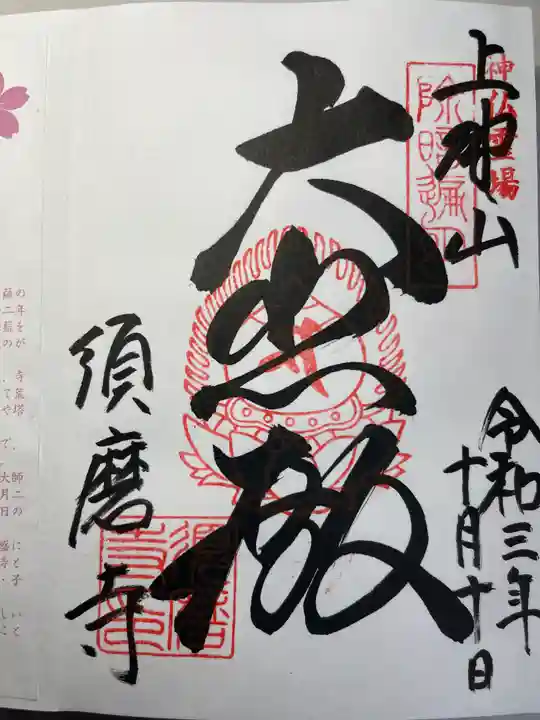

今回は神戸十三仏霊場巡りをしようと思いつき、久しぶりの須磨寺ということもあり、ここからスタートすることにしました。

須磨寺は様々な霊場にもなっています。

真言宗十八本山霊場

新西国三十三箇所霊場

摂津西国三十三箇所霊場

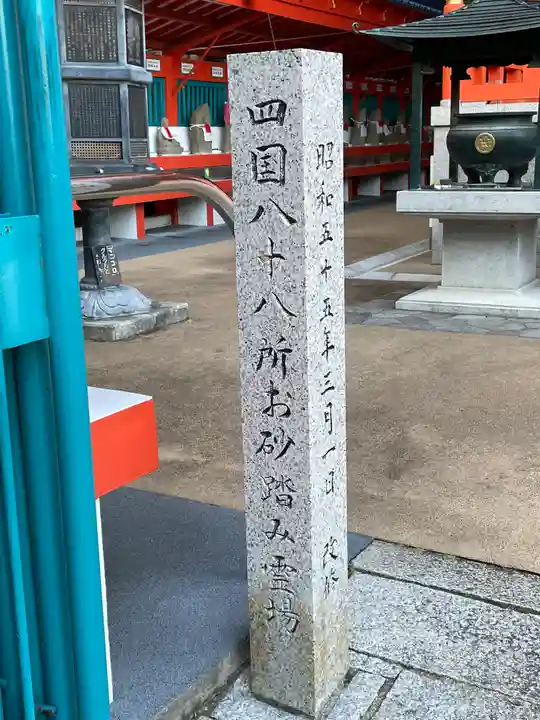

摂津八十八箇所霊場

神戸七福神霊場

神戸六地蔵霊場

神戸十三仏霊場

神仏霊場会霊場

役行者霊蹟札所会霊場

いつもそうですが、こちらで手を合わせると心がすっと軽くなってくるような気がします。

最近少し仕事のストレスもたまってきていたので、少しはリセットできたかな。

また年が明けたらお参りしたいと思います。

ご詠歌

世にひびく 青葉の笛の 名にぞきく

須磨のみ寺の 松風のこゑ

龍華橋

駐車場はこの龍華橋や仁王門とは正反対の位置にあるのですが、いつも境内を抜けて一旦この龍華橋まで来てから参拝をします。

そうしないとなぜか落ち着かないんですよね。

仁王門

わらべ地蔵も年越し準備は万端!

唐門

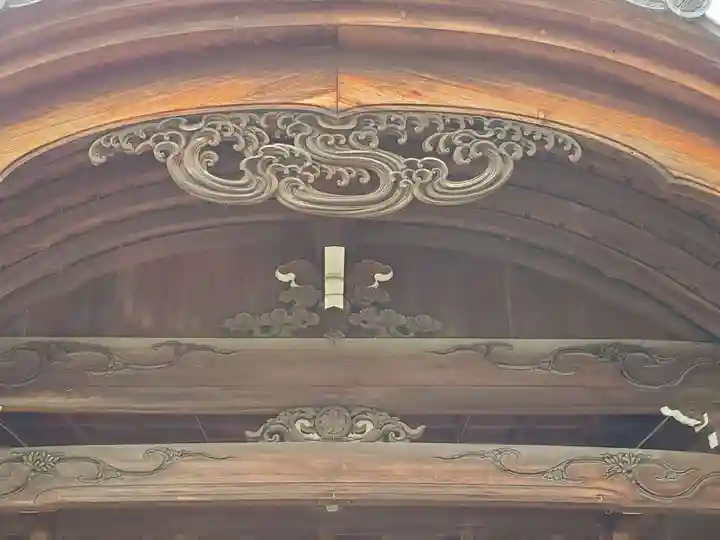

唐門の彫刻

線香台越しに本堂

本堂

現在の本堂は慶長7年(1602年)に豊臣秀吉が再建したものです

本堂の彫刻

手水舎

護摩堂

護摩堂内

大師堂

弘法岩五鈷水

観音池

千手観世音菩薩

一願成就の大数珠

本坊

本坊の彫刻

いつ見ても素晴らしいです

書院

書院の彫刻

出世稲荷社殿内の太鼓

親子地蔵

一畑薬師如来

そして最後は駐車場からの景色

神戸十三仏霊場の宝印帳

神戸十三仏霊場御朱印

【須磨寺】

仏様にお願い事があり、参拝。御朱印は拝受せず。

今回、初めて代理石(石そっくりな軽い置物)を見つけました。

代理石アップで写真撮りました。

真言宗須磨寺派本山(上野山 福祥寺)

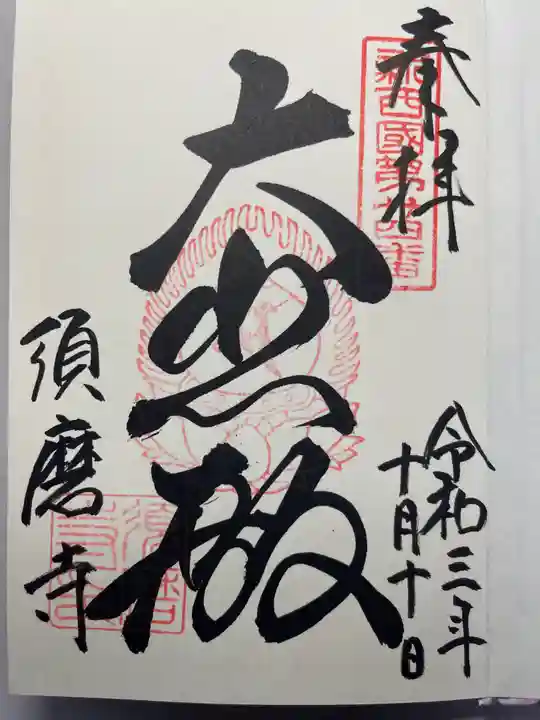

5月、6月に続き今月もお詣り

何度訪れても素敵なお寺様で、

いつも新たな発見があります。

「源平ゆかりの古刹」として有名な

お寺ですが、その他多くの句碑や歌碑

などもあります。

神戸市須磨区須磨寺町4-6-8

仁王門

暑かったけど、やっぱり晴れの日はいいですね

仁王力士像

仁王門を抜けて唐門前の階段

摩尼車がありました。

今までじっくり見てなかったんですが、

上には合掌した手が、そして下には足がある!

唐門前には暑さ対策のミストが。

ありがとうございます。

本堂

現在の本堂は、慶長7年(1602年)に豊臣秀頼が再建したものです

御本尊の聖観世音菩薩様

本堂の東側にある護摩堂

護摩堂内

護摩堂横にある十三重塔

ここからは境内にある宝物館

まずは入り口に牛さんがお出迎え

須磨琴(一弦琴)

在原行平が須磨の渚に打ち寄せられた船板を広い、

冠の糸を張って岸辺の葦を指にはめて、かき鳴らした

ことが始まりと伝えられているそうです。

「福原京の華やぎ」

「光源氏を彩る人々」

みくじ結び

前からあったかな?

大師堂

いつもどおり童子を撫で撫で😄

弘法大師様、今月もお詣りさせていただきます!

立江地蔵尊

駐車場の階段に飾られてました

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

16

2