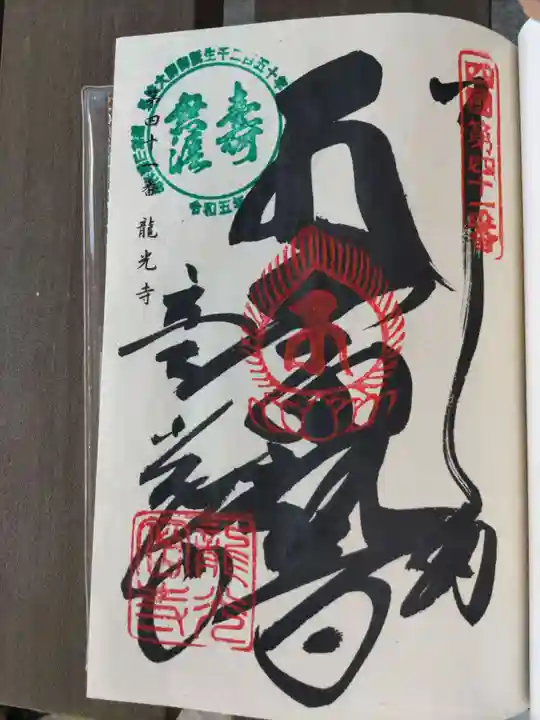

りゅうこうじ|真言宗御室派|稲荷山(いなりざん)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方龍光寺のお参りの記録一覧

絞り込み

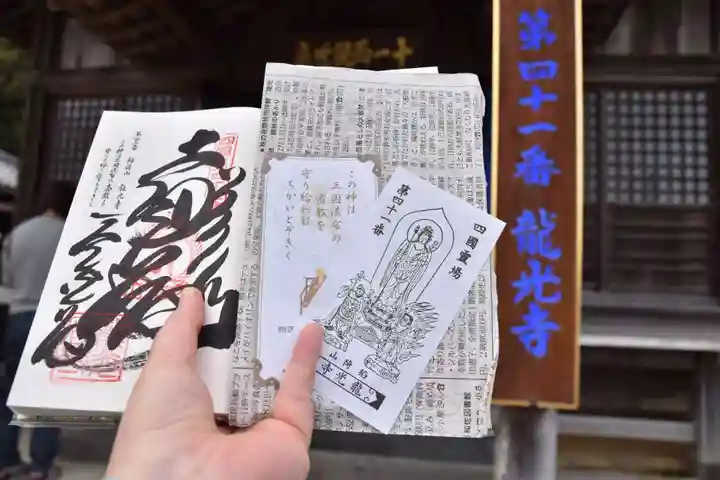

真言宗御室派 稲荷山 護国院 龍光寺

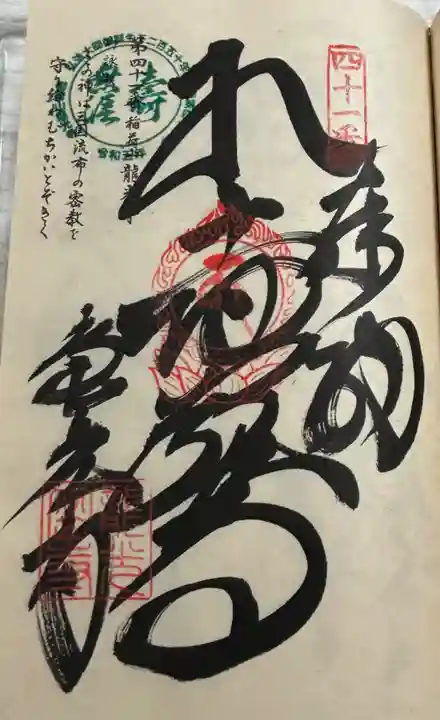

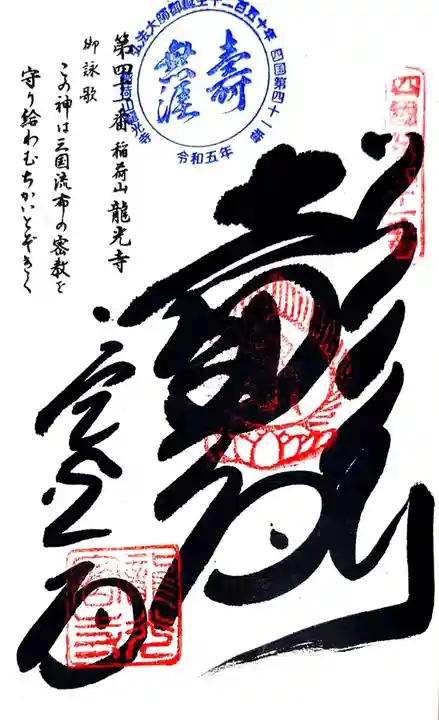

四国八十八箇所霊場 第41番札所

車で参拝させていただきました。

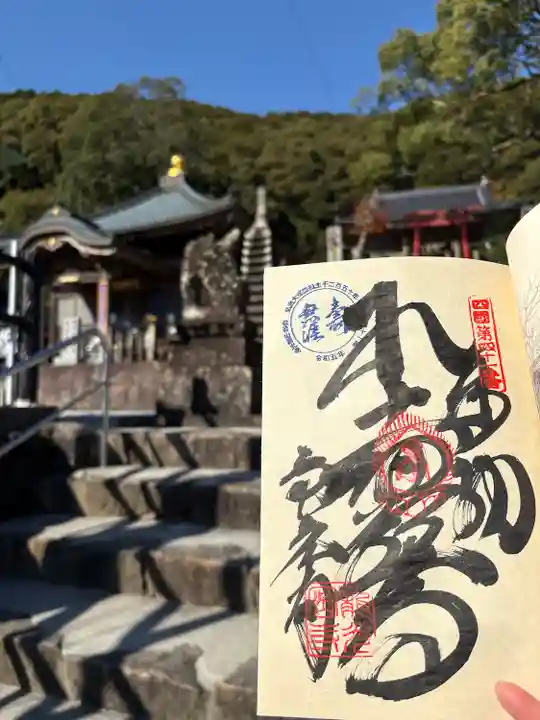

カーナビを頼りにもうそろそろ到着かなと細い道を進むといきなり正面に石段の参道が現れます。

その石段手前を左に進んでいくと駐車スペースに到着。

駐車スペースからすぐに境内に入ることはできるのですが、一旦車で進んできた道を歩いて戻り敢えて石段を歩いて上りました。

境内に到着すると本堂よりも、正面に見える石段とその先に鎮座する稲荷神社につい目が行ってしまいました。

まるで稲荷神社が中心のような感じですが、それもそのはず。

元は大同2年にこの地を訪れた弘法大師が稲荷明神像を彫造し、堂宇を建てて安置のが始まり。

稲荷山龍光寺として開創したとのこと。

その後、明治の廃仏毀釈令により、旧本堂は現在の稲荷神社拝殿として、新しい本堂を少し下ったところに建立。 観音堂に安置されていた十一面観世音菩薩像を本尊として新しい本堂に安置し、観音堂は廣田神社となりました。

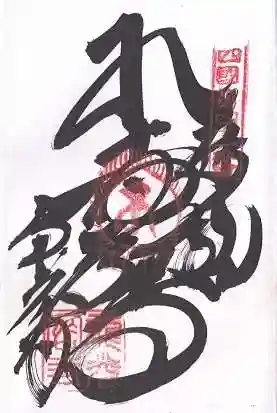

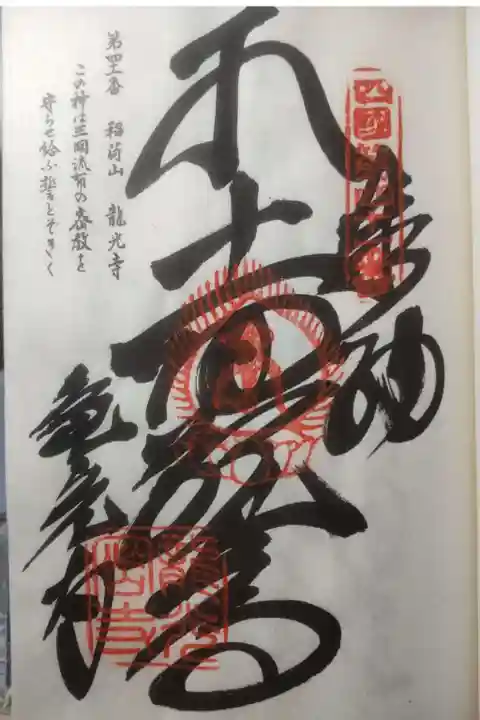

ご詠歌

この神は三国流布の密教を 守り給わむちかいとぞきく

この夏も1泊2日四国八十八か所巡り。1日目の1寺院目です。

朝6時に家を出たのですが 到着したのは11時前でした。やっぱり愛媛は遠い~。

前はGWだったのでまだそんなに暑くなかったのですが 今回は酷暑ですね。

基本的に車で巡っているので 移動中に体を冷やすことができるのですが やはり短い時間でもお参りしている間は 汗が止まりませんでした。

山門も柱門もなく いきなり階段でした。珍しいと思いました。

正面には境内社が見えました。狛犬さんがお迎えしてくれます。

右手には大師堂 左手には本堂があります。

内陣は撮影禁止のため 撮れていません。

境内がとても広いというわけではないですが 風格のあるお寺でした。

山号は稲荷山 院号は護国院 宗旨宗派は真言宗御室派 ご本尊は十一面観世音菩薩 創建年は(伝)大同2年(807年) 開基は(伝)空海(弘法大師)です。

ご真言とご詠歌は

本尊真言:おん まか きゃろにきゃ そわか

ご詠歌:この神は三国流布(るふ)の密教を 守り給わむ誓いとぞ聞く

でした。

由緒については

寺伝によれば 空海(弘法大師)がこの地を巡錫した際 白髪の老人に出会った。

その言動から五穀大明神の化身と悟り 稲荷明神像を刻んで安置した。

本地仏として十一面観世音菩薩 脇侍に不動明王と毘沙門天を刻んで 四国霊場の総鎮守の寺とされ 開基したと伝えられてる。

元は稲荷田(現在地より南東へ約0.5 km)にあったが火災により 承応2年(1653年)澄禅が巡拝しときには田んぼの中に小堂があるだけになっていたが 元禄元年(1688年)広田杜があった現在地に移され 稲荷社が壇上中央 その東側に観音堂 その下段に大師堂が建てられ 『四国遍礼名所図会(1800年刊)』が書かれた江戸時代中期ころまでには現在に続く景観が成立し神仏習合の「三間の稲荷」として親しまれていた。

なお 江戸時代前期には、「立光寺」という名で神宮寺としての龍光寺が成立していた。

とありました。

【稲荷山(いなりざん)護国院(ごこくいん)龍光寺(りゅうこうじ)】

本尊:十一面観世音菩薩

宗派:真言宗御室派

開基:弘法大師

龍光寺は、807(大同2)年、この地を訪れた弘法大師(774-835)が、稲束を背負った白髭の老人に出会い、この老人を五穀大明神の化身と悟り大師自ら稲荷明神像を彫って堂宇を建立、四国霊場の総鎮守にしたのがはじまりという。このとき、本地仏とする十一面観世音菩薩と、脇侍として不動明王、毘沙門天も造像して一緒に安置した。

明治の神仏分離令で旧本堂が稲荷神社になる。そして新たに本堂が建立され、ここに稲荷の本地仏であった十一面観世音菩薩像が本尊として安置され、その隣に弘法大師勧請(かんじょう)の稲荷明神像が祀られている。

【41_T.Hamada's view】

本堂

【41_龍の目玉】

川原でうたた寝をしていた庄屋が、腰の刀が自然に抜けてその龍の目玉をくり抜いたたという伝説が、寺号の由来。現在も、その目玉と言われる直径10cmほどの黒石が伝わる。(四国霊場開創1200年記念絵はがき)

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ