やごとさんこうしょうじ|高野山真言宗|八事山

八事山 興正寺のお参りの記録一覧

【なごや七福神】興正寺さんは二度目の参拝です。

今回は、正観世音(しょうかんぜおん)さんと、釈迦牟尼大仏(しゃかむにだいぶつ)さんの御朱印もあわせていただきました。

寿老人(じゅろうじん)さんも南極老人星の化身で、長寿の杖を持ち、玄鹿(くろしか)を伴っています。

玄鹿は1500才を経たる鹿で、人がもしこの肉を食すると2000才の寿を受ける事ができ、延寿の神として祀られています。

西山本堂内の右側にいらっしゃいました。

なごや七福神、無事に満願しました!

初めて参拝したお寺さんもあり、なかなか楽しかったです。

【なごや七福神】寿老人(じゅろうじん)さん

正観世音(しょうかんぜおん)さんの御朱印。観音堂に鎮座されています。

釈迦牟尼大仏(しゃかむにだいぶつ)さんの御朱印。五重塔の前に鎮座されています。

西山本堂

観音堂

五重塔と釈迦牟尼大仏(しゃかむにだいぶつ)さん

八事霊園墓参前にお参りしました。

釈迦牟尼大仏様はお堂(屋根)がなく錆びが赤く独特の雰囲気を醸し出し、紅葉錦繡のようでした。

密厳堂を五重塔の東側に建築中で、瓦葺き前のお堂を見ることができました。

新幹線で東京から来ましたが数十分では広い境内を巡るには足りませんでした。早朝のため御朱印も次の機会にと思いました。

山門手前の可愛らしいお地蔵様

大仏様と五重塔

広い参道。お店の出るご縁日に来てみたいです

歩道にある昭和時代の風景

道路沿いに境内案内にない仏像。大日如来でいいのかな?

大仏様の左(向かって右)で工事中

密厳堂新築工事、竹中工務店。

瓦葺き前の密厳堂の屋根が見えます。

手水舎

山門脇の自販機が木目模様で京都のようでした。

八事山 興正寺さんへ参拝しました。

この日(毎月21日)は興正寺マルシェで賑わっていました!

他に毎月5日・13日も露店が並ぶそうです。

御本尊=本堂にいらっしゃる=境内で一番分かりやすい大きな建物へ……と思いきや、興正寺さんは少し違うようですね。

もともと興正寺に『本堂』と呼ばれるお堂はなかったそうです。

現在の西山本堂は阿弥陀如来さんをお祀りする『阿弥陀堂』として建てられたもので、当時は阿弥陀信仰が非常に盛んで興正寺さんでも信仰の中心となっていました。

また興正寺さんは尾張徳川家の祈願所としての役割の歴史があり、資料は残っていないものの浄土宗を信仰していた尾張徳川家のご意向もあったのではないかと考えられています。

これらから、いつしか阿弥陀堂が本堂と呼ばれるようになったそうです。

現在でも西山本堂は西山阿弥陀堂(奥之院は東山阿弥陀堂)が正式な名称です。

私は、境内図とにらめっこしながら参拝しました(←隠れ方向オンチ💦💦)

その後、御朱印を光明殿でいただいたのですが。

専用の納経帳へ印をいただくのではなく、私のように御朱印帳へのご記帳をお願いする場合は、一番左の御朱印の見本がある窓口のみでの受付のようです。

すべて周りきれなかったので、是非また参拝したいです。

興正寺の総本尊『大日如来』さんの御朱印。八事山内で最も高い所にある大日堂に鎮座されています。

『西方佛』さんの御朱印。西方極楽浄土の仏さんである阿弥陀如来さんです。東山本堂(奥之院)に鎮座されています。

『不動明王』さんの御朱印。西山本堂と不動護摩堂に鎮座されています。

西山本堂

大日堂

東山本堂(奥之院)

不動護摩堂

ペットの合同供養祭に参加です。

朝は9時半からなのですが、既に読経が始まっていました。

本日は風が強く蝋燭がよく消えて消えてお線香に中々点けられなくて難儀しました。

丁度御朱印帳を先日参詣の折に満貫となってしまったので、新しく購入しました。

前々から欲しいなぁと思っていたので、念願の御朱印帳です。

新しい御朱印帳

3冊販売のうちの一冊で大判サイズ1500円です。

光明殿にて

卒塔婆の販売や花卉類、ペットなので餌も供養台に置かれています。

ここでお坊さんが読経を読み上げていました。

内容は、發菩提心真言・三昧耶戒真言をはじめ

妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五

仏説まか般若波羅蜜多心経、大悲心陀羅尼

他の経もあったと思います。

アラカシです。

協賛の寺院名

秋葉山林昌院は春日井市

大日山真言寺は木曽川町?

天望山阿弥陀寺が分からない。

名古屋七福神巡り。大判の色紙とは別にご本尊の御朱印をいただきました。

大日堂です。八事山内で最も高い場所にあるお堂です。階段を上がると、ぐるっと一周回れます。

お堂の周りの十二支は、自分の干支でお参りしました。

大日堂に行く途中にエスカレーターもありました。

先日奉拝するのに忘れ物をしてしまったので、再訪です。

今日は5日で縁日日です。

これは本当に下調べしていなくて知らなかったのですが、

毎月5日・13日も御縁日との事で、屋台が出る。というのです。

もちろん、他の御縁日もあるので楽しみにはしたいですねv

東海36不動尊霊場、昨日に続きまた一つ増えました。

新しい御朱印帳にしようと思ったのですが、このまま数珠拝受の3周目も突っ走りますか!

なごや七福神も重ね印増えました。

廿一大師10度目の引き換えにお受けした厚紙表紙の御朱印帳

比較に下に敷いているなごや七福神(オレンジ色)のもなかなかの大きさですが、それ以上のサイズですね。

おっ、夏祭りあるんですね。

ただ夕方でも今夏は暑いのが悩み

凄い凄い、いつも歩くところにたくさん車いるやん

心太の屋台に誘われて奥の院まで歩いていこう

弘法堂にて、

職員さん(夏使用のスーツ姿)が対応でした。

蝋燭、線香、蓮型の蝋燭販売していました。

大日堂

ちょっとぼやけていますが、大日如来坐像

これを忘れたんです。

廿一霊場×10回です。

並べていたら逆向きになってしまったので、旦那さん側から撮影なので、カメラアングルが微妙に違うなぁ、、、。

これを成し遂げた方は、それぞれ寺院の直書きされた御朱印帳をお受けすることができます。

近いうちに再訪します。

幾度となく通っていますが、駐車券のただになる機械のことを初めて知りまして(^◇^;)

今まではなんだったのかな?という思いもありますが、まぁ仕方ないですね。

それはそうと、再び近日中に参詣ですね。

水が枯れているとこの屋根裏です。

覗いたこと今までなかったので撮影

工事中か、、、。

三十三観音堂と鐘楼堂が上にあります。

鐘は自由に突く事ができます。

水神さんが祀られているところの湧水です

他のところ(手水屋・手水舎)よりも一番冷たいです。

【汗びゃ名古屋編】

続いて興正寺さんへやって来ました🙏

大仏様も居てましたよいつもの大仏様よりは色的にかわいそうな感じでしたが😅

名古屋も見どころ満載で時間が足りません💦

今日のメイン会場もあるしなぁ😁

次はおまけわんさかですから😉

また歩くのねぇ汗びゃが止まりません💦💦

ほっこりえぇ顔してる😊

お~門の向こうに見えるのは‼️

五重塔の前に鎮座しています大仏様~😌

本堂ですよ😆

本堂の屋根にはしゃちほこが🙌

ハァまた登るののかぁ💦💦

もう登りたくないなぁ😣

と思いきや素晴らしサイコの乗り物があります🙌

えぇ感じですよねぇ✌

そしてベンチにはなんなんこのキノコは😱

さぁ次はいよいよメンイへ移動します💨💨💨💨

前日の心残りから、通りかがりに再度お参り。

書き置きで拝受しました。

御朱印「不動明王」です。

この前日に戴かなかったことが心残りで、

通りがかった時に再度お参りしてお受けしてきました。

なごや七福神めぐりの三つ折り色紙も拝受。

まずは寿老人の御朱印をいただきました。

よく前を通っていたお寺にお参りをしてきました。

直書きで拝受しました。

御朱印「本尊 大日如来」です。

書き置きで拝受しました。

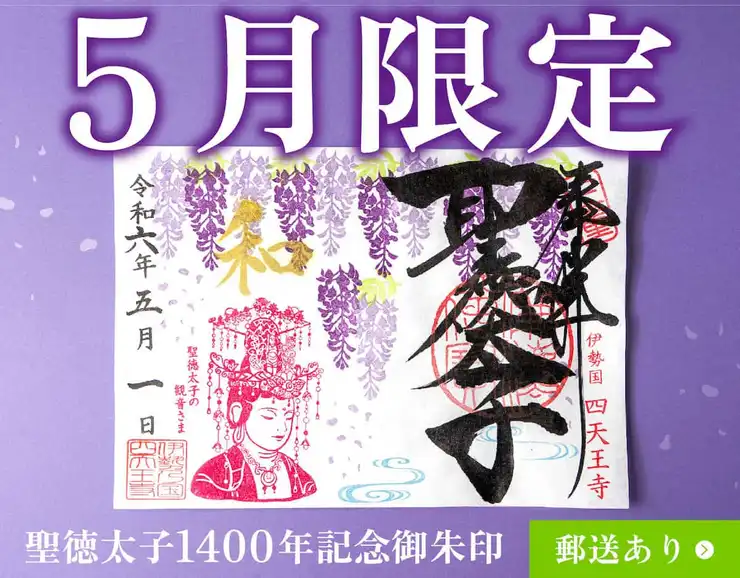

この日の限定となっていた御朱印です。

道路沿いにある寺号標。

中門をくぐると五重塔と大仏様が正面に。

五重塔の先にある西山本堂です。

元々予定していた興正寺に行ってきました。

宝珠院と辯天寺が【なごや七福神】の最終6度目でしたので、興正寺に行けば

次なるお話が出るのでは?と思い参拝してきました。

平日の月曜日は人が格別に少なくて悠々と参拝出来ます。

事前情報は知らなかったのですが、本日は特別御朱印の頒布もありました。

千燈祭のみならず、旧暦の涅槃?に特別御朱印授与あるとは思いませんでした。

これも七福神に惹かれたのかな?ご縁だったのかな?と思います。

特別御朱印です

書置きで1体300円の納経料になります。

今日以降もあるのかは不明

名古屋廿一大師、7度目です。

なごや七福神も7度目、先ずのキリですね。

七福神の交換条件の押印がなされました。

なごや七福神七ヶ度まいり 巡拝記録表(第8回かた49回)

7度目の奉拝(他の七寺も含め)で授与して頂いた特別七福神絵馬です。

一月近く前回参拝近くから開いてしまいましたね。

名古屋廿一大師霊場巡拝、6度目です。

東海36不動尊、同じく6度目

重ね印がうまく出来ていなかったので、次回の参拝の時に巡拝帳から抜き取り押印していただくかは考えものかどうか悩みどころ。

なごや七福神も止まっていたので、少し進められるかな?

6度目の重ね印です。

先日、金龍寺さんとこの節分会で参拝者に仏前勤行(ごうごん)集を渡してしまっていたので、新たに購入しました。

仏前勤行集の奉納料は300円

巡拝法楽集の奉納経は200円

今回は八事日赤駅からアクセスしたので、裏の大日堂から興正寺内に入る。

七福神の標石

五重塔と釈迦牟尼仏

私は塔が好きです。二重塔や三重塔は結構見に行きましたが、本当は五重塔が見たかったのです。意外に少なく愛知県内には2ヶ所しかありません。それも名古屋市内です。最近感染者数が少なくなってきたので節分の日に決行することにしました。まずは八事にある興正寺です。尾張徳川家2代藩主光友公の帰依を受け、代々の藩主が諸堂の建立や宝物などを寄進してきました。五重塔は文化5年(1808年)に建立され興正寺のシンボル的な存在になっています。

寺号標です。すでに五重塔が見えています。

参道を歩きます。毎月5日、13日、21日の縁日には両側に露店が出店し、多くの人で賑わうそうです。

境内案内図です。凄く広く、見所が多そうです。

中門です。奥の方に女人門跡がありますが、元々そこにあった門を移築したそうです。そこを抜けると、

いきなり大仏と五重塔のコラボです。

大仏は平成26年に建立され、平成大仏とよばれています。

五重塔は愛知県唯一の木造五重塔で国指定の重要文化財になっています。高さ26m。やっぱり高いわ〜🤩

西山本堂です。最初は阿弥陀堂でしたが、現在は本堂として中心的な存在です。

こちらでお参りです🙏

本堂内部です。御本尊は阿弥陀如来です。

左側に納経所があります。

6種類の御朱印があります。

さらに左の石段を登り切った所に観音堂がありました。御本尊は光友公寄進の「正観世音像」です。脇立の三十三観音像が見たかったです。

観音堂の横に鐘楼がありました。

今度は右側に行きました。屋根の下には「七観音」と、

「六地蔵」がありました。でも7体ありますな🤔

上の能満堂にお参りしたい人のために何とエスカレーター完備です😳

能満堂です。私は階段を登りました😤 6代藩主継友公の寄進によって建立されました。御本尊は虚空蔵菩薩です。

能満堂の横に立つ圓照堂(納骨堂)がカッコ良かったです。

そこから見た五重塔です。春になると桜が咲いてさらにいい景色になるでしょう。

さらに奥に行きました。上にあるのは大日堂です。この辺りが八事山の最高所になります。

格子の隙間から撮った大日如来像です。光友公寄進で、高さ3.3mあります。興正寺の総本尊です。

近くには弘法堂がありました。当然弘法大師が祀られています。

奥之院まで来ました。ほとんど誰も来ません。広い八事山の端っこだからね。でもこちらが興正寺発祥の地です。創建時に建立された最も古い堂宇の一つです。手前が東山本堂で、奥が不動護摩堂です。東山本堂には歴代藩主と歴代先師の位牌が祀られています。

最後は東山門です。黒門ともよばれていて、名古屋城にあった出丸門を移築したという説があります。

最後の最後、五重塔を拝みました。やっぱり五重塔、最高です😍

納経所で頂いた総本尊の御朱印です。次はもう一つの五重塔を目指しますよ。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

10

0