はちまんあさみじんじゃ

八幡朝見神社大分県 別府駅

社務所:09:00〜17:00

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方

九州の旅⑫ 別府温泉総鎮守♨️『八幡朝見神社』『温泉神社』

素晴らしい眺望と美しい境内、結婚式へ向かう新郎新婦を祝福して参拝ヘ🍀

素敵な御朱印は種類も豊富 (*´∇`)

縁結びのパワースポット✨魅力もいっぱいです♪

雰囲気のいいカフェでは御神水がいただけます。

建久七丙辰年(1196年)に豊前・豊後守護職の大友能直公により創建。

鶴岡八幡宮の御勧請を受けに鎌倉まで向かったと知れば、趣があり美しい境内が鶴岡八幡宮と重なるように感じます!戦後の国家神道指令(GHQ)により、温泉神社が合祀され今のかたちになったそうです。

神社の下調べはせずに温泉がメインで訪れた別府。

「こんなに素敵な神社があるの!」 ~そんな嬉しい驚き (*´μ`*)

風情あるまちなみに様々な温泉🎵いい参拝までできて最高です。

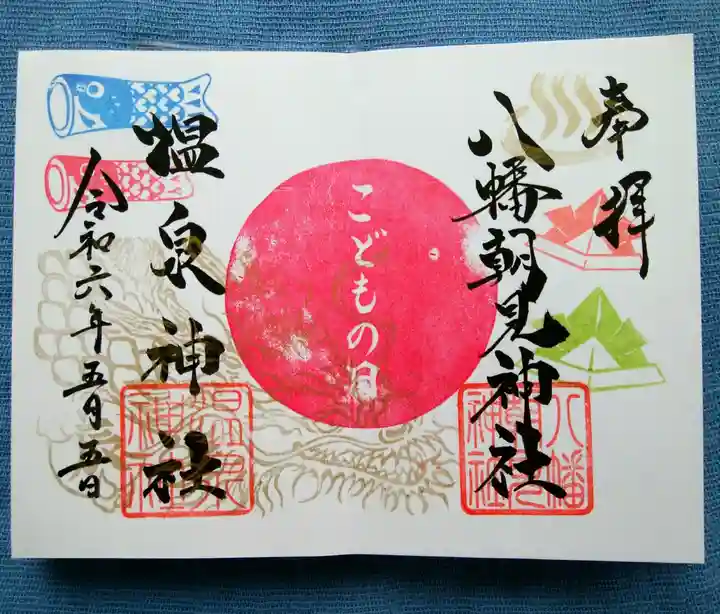

こどもの日🎌限定御朱印

龍に温泉♨、兜と鯉のぼり🎏

御朱印帖いっぱいに書いてくださいました!

素晴らしい旅の記念です😊

新緑に鮮やかな朱の拝殿が素敵でした。

高低差のある境内は景色も素晴らしい✨

八幡朝見神社は、建久七丙辰年(1196)十月九日に、大友能直公により御創建されました。 豊前・豊後の守護職として、この地に赴任された大友能直公は入国するとすぐに、鎌倉幕府の鎮守、鶴岡八幡宮の御勧請を志しました。家臣能登助国久は朝見の庄民とともに鎌倉に赴き、建久七年十月朔日、神輿を奉じて久光文字の浜に到着いたしました。能直公は龍ヶ岡に社地を定め十月九日御鎮座申し上げました。現在の乙原の地であり、豊後八幡宮七社の一であります。

| 名称 | 八幡朝見神社 |

|---|---|

| 読み方 | はちまんあさみじんじゃ |

| 通称 | 八幡様、朝見様 |

| 参拝時間 | 社務所:09:00〜17:00 |

| 参拝にかかる時間 | 約20分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | 有り |

| 御朱印 | あり 『湯けむり』や『勾玉』などの印が押された、カラフルな祝日限定御朱印がいただけます。 |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印の郵送対応 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0977-23-1408 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.asami.or.jp/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| ご祭神 | 《主祭神》 大鷦鷯尊 《配祀神》 誉田別命 足仲彦命 気長足姫命 《合祀神》 大歳神 迦具土命 大穴牟遅命 少彦名命 |

|---|---|

| ご神体 | 不詳 |

| 創建時代 | 建久七丙辰年(1196年) |

| 創始者 | 大友能直 |

| 本殿 | 三間社流造 |

| 文化財 | クスノキとアラカシ林(大分県指定天然記念物)

|

| ご由緒 | 八幡朝見神社は、建久七丙辰年(1196)十月九日に、大友能直公により御創建されました。 豊前・豊後の守護職として、この地に赴任された大友能直公は入国するとすぐに、鎌倉幕府の鎮守、鶴岡八幡宮の御勧請を志しました。家臣能登助国久は朝見の庄民とともに鎌倉に赴き、建久七年十月朔日、神輿を奉じて久光文字の浜に到着いたしました。能直公は龍ヶ岡に社地を定め十月九日御鎮座申し上げました。現在の乙原の地であり、豊後八幡宮七社の一であります。 |

| ご利益 | |

| 体験 |

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ