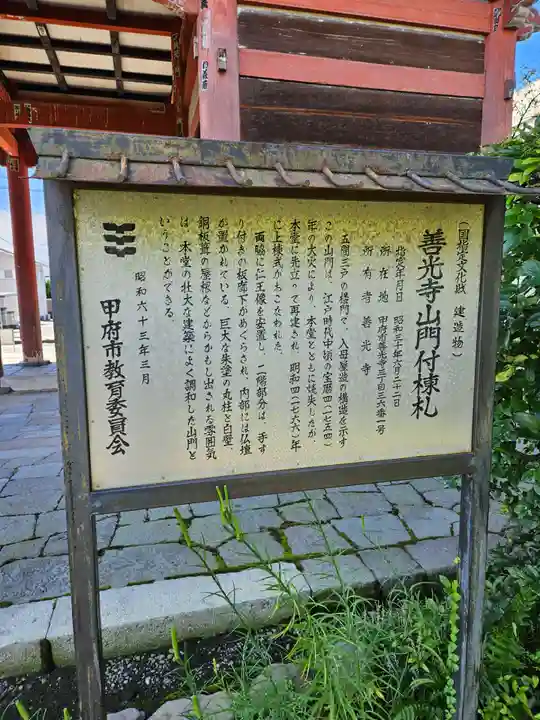

かいぜんこうじ|浄土宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方甲斐善光寺のお参りの記録一覧

3 / 7ページ51〜75件169件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

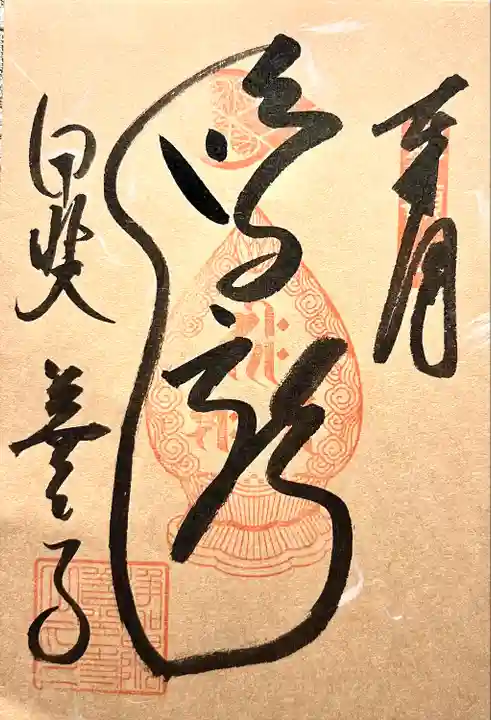

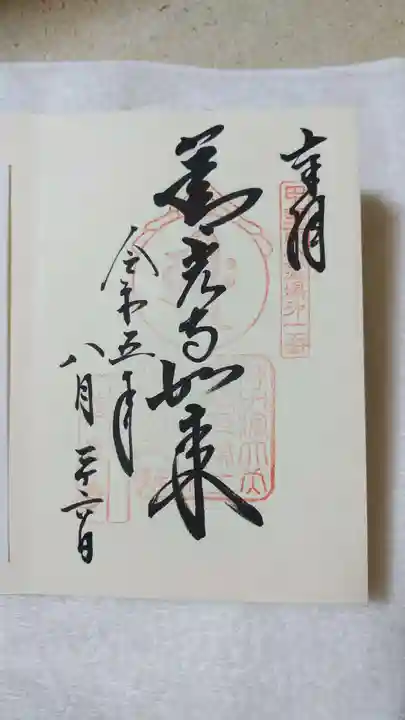

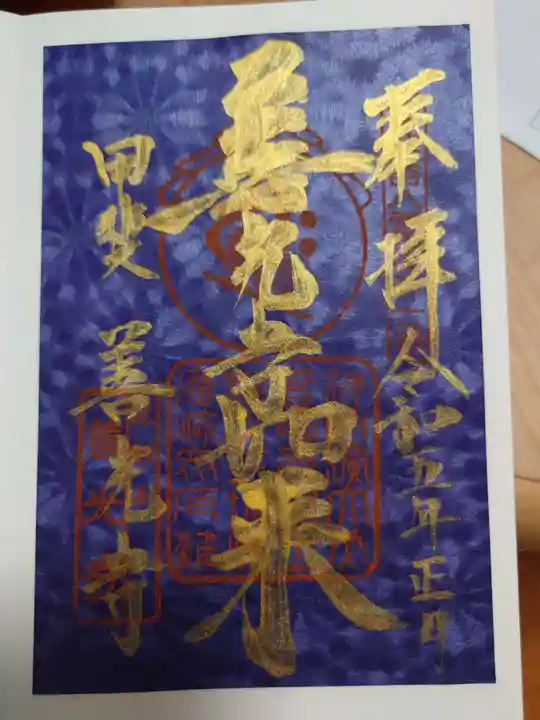

コパ

2023年09月11日(月)24投稿

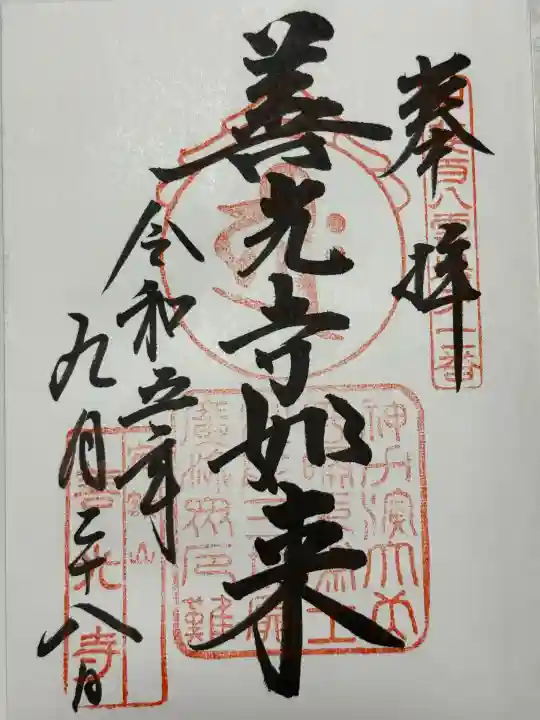

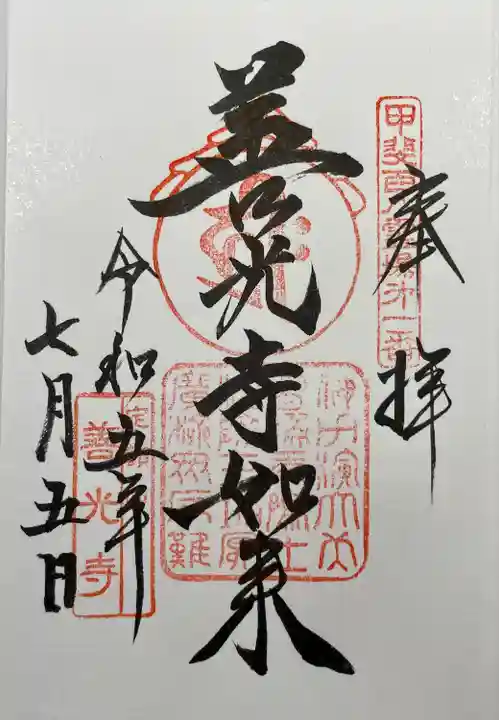

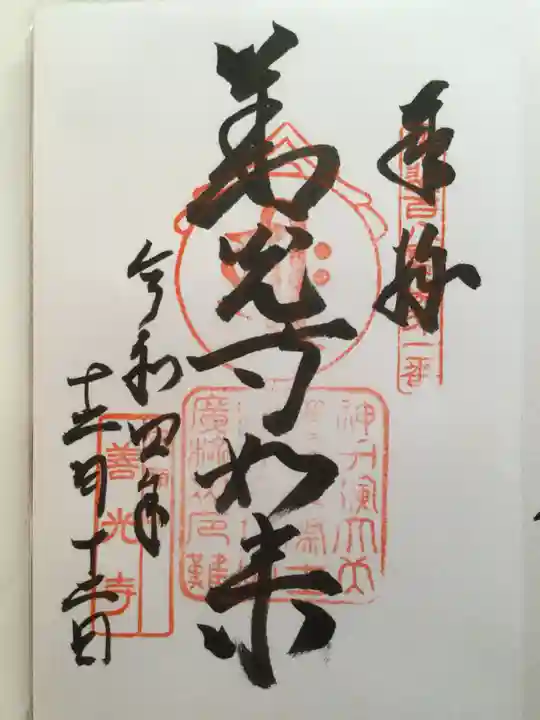

みあん

2023年07月17日(月)236投稿

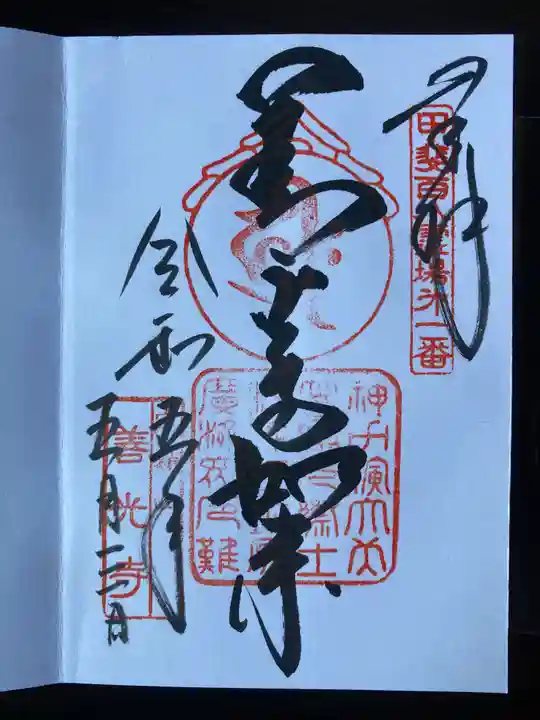

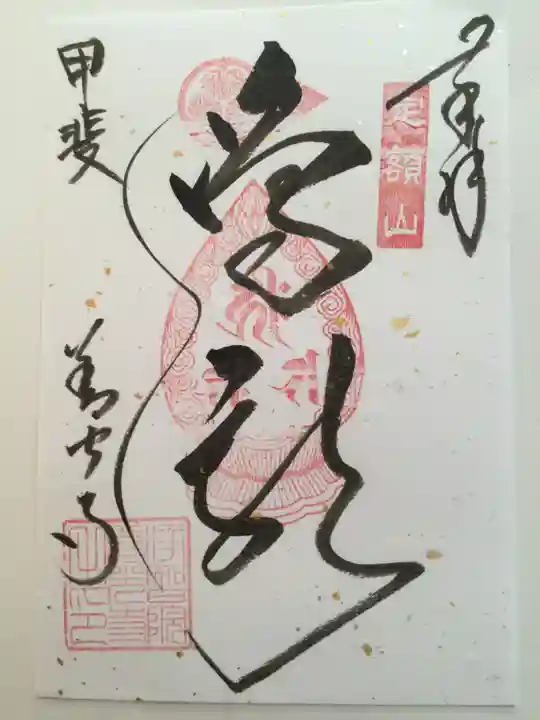

ゆりま

2023年07月05日(水)236投稿

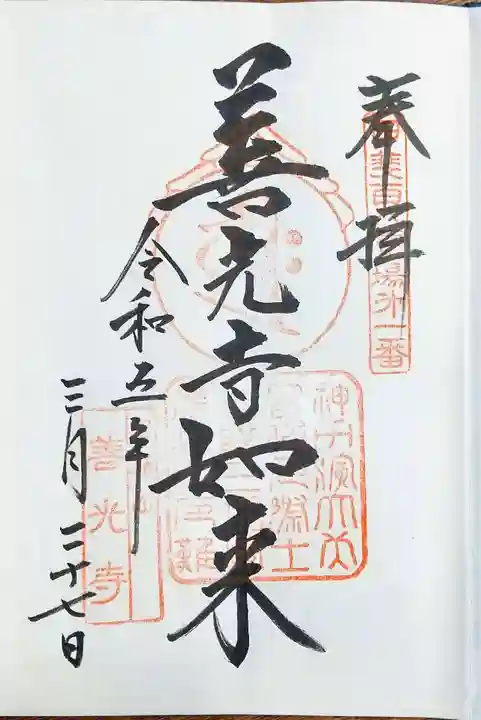

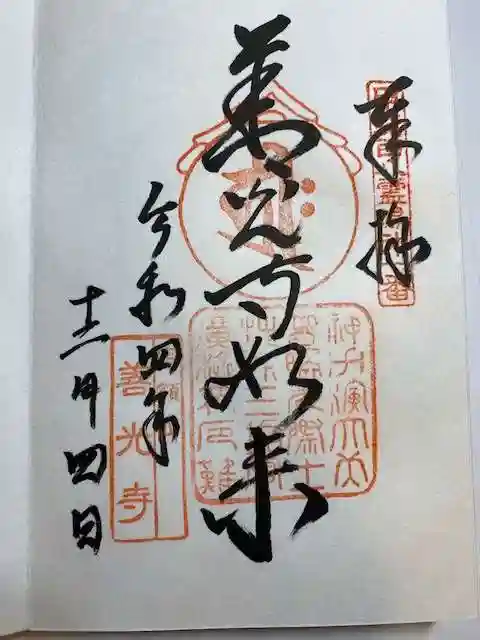

えい

2023年07月03日(月)711投稿

ぷかぞう

2023年06月09日(金)525投稿

macomo

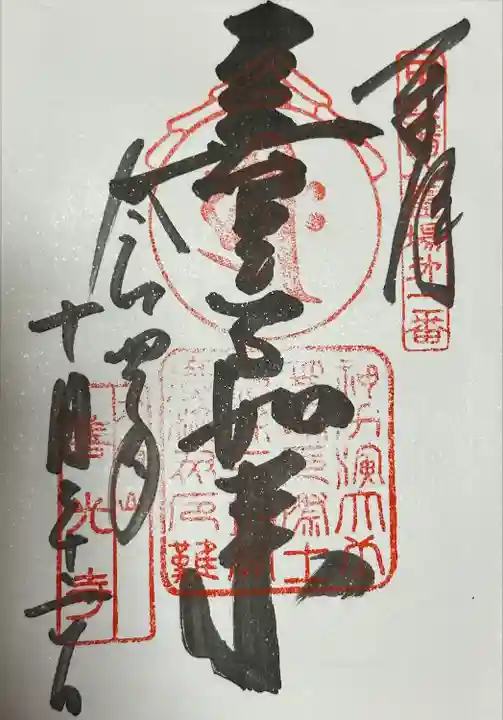

2023年01月02日(月)737投稿

JR身延線の駅名にあり以前より知っていましたが初参拝です

🗒武田信玄公が川中島の合戦の折

信濃善光寺の焼失を恐れ御本尊善光寺如来像をはじめ

諸仏寺宝類を奉還したことに始まり

その後武田氏滅亡により御本尊は織田、徳川、豊臣氏を転々としましたが

慶長三年(1598年)信濃に帰座なさいました

甲府では新たに前立仏を御本尊と定め現在に至っています

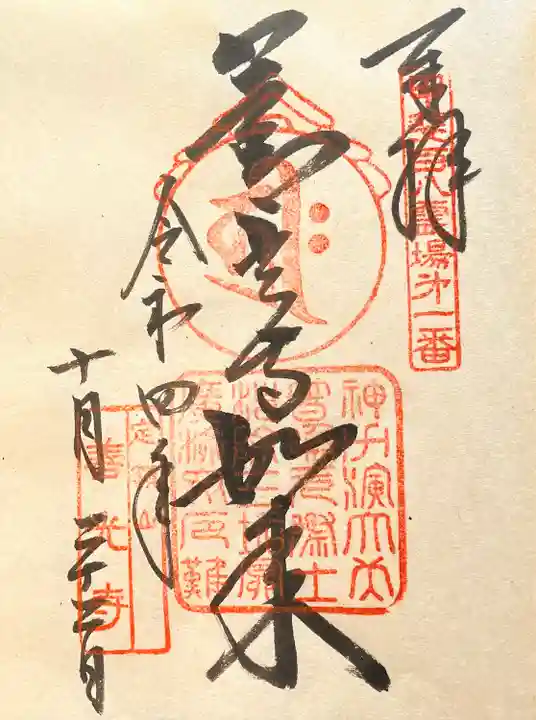

金堂中陣天井に巨大な龍が二頭描かれていて

日本一の規模の鳴き龍となってます

金堂の下には『心』の字をかたどるお戒壇廻りもあり

鍵を触れることによって御本尊様と御縁を結んでいただけます…と…

お戒壇廻りは暗闇の中で鍵に気付けず通り過ぎ少し戻り触れたんですが

もう一度触れに入り深い御縁を結んでいただいたと思っています

一度目より二度目は出口が近い感じがしました

山梨県のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ