いみのみやじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方忌宮神社のお参りの記録一覧

絞り込み

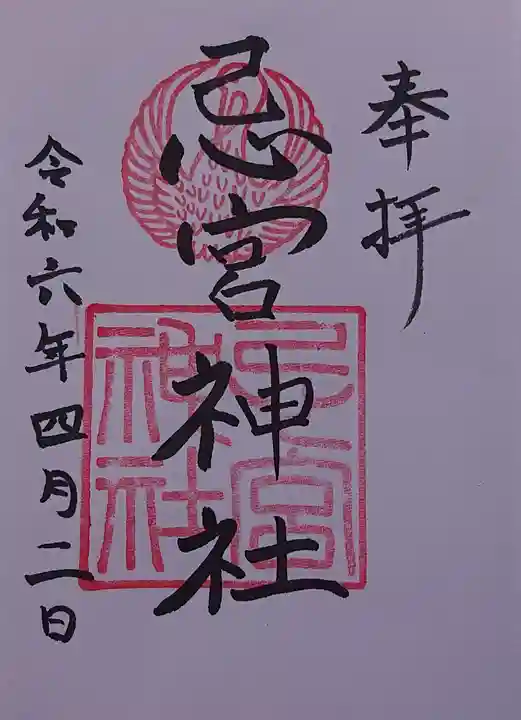

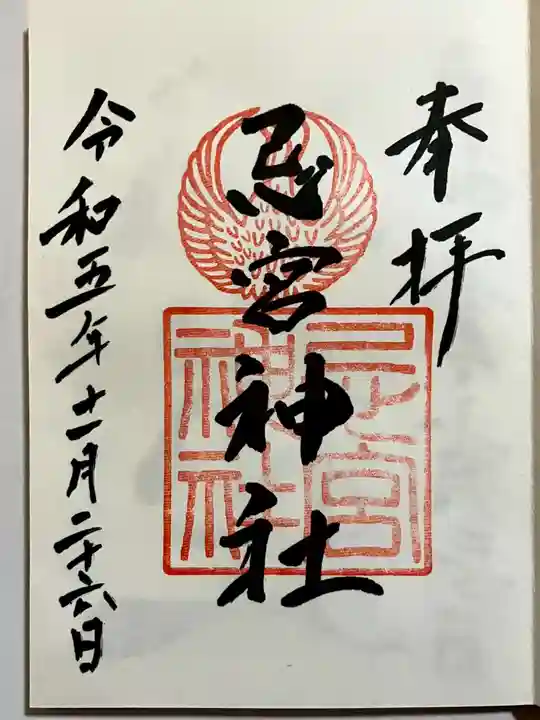

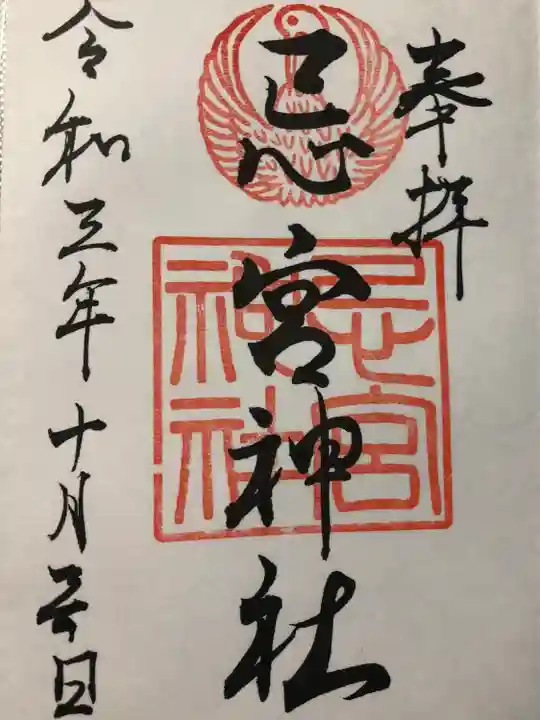

山口県下関市長府に鎮座する忌宮神社(いみのみやじんじゃ)に参拝。

昨日投稿した功山寺から1kmも離れていないところになります。

この日は「城下町長府時代祭り」が開催されており、ちょうどこちらに到着したタイミングで功山寺に向けて出陣するところでした。

お祭りということもあり、境内には多くの方が訪れており、駐車場も境内ではなく少し離れた長府中学校に案内されました。

ちなみにこの長府中学校、校門からグランドまで150mほどの上り坂で、毎日ここを通る生徒さんたちは投稿するだけで体が鍛えられそうです😆

境内には、豊浦宮に攻め寄せた新羅の武将・塵輪を仲哀天皇が射倒し、その首を埋めたとされる場所に石が置かれ、「鬼石」と呼ばれているのだそうです。

その鬼石を見ようと思っていたのですが、境内の混雑ぶりにすっかり忘れていて見落としてしまいました😅

<御祭神>

仲哀天皇 神功皇后 応神天皇

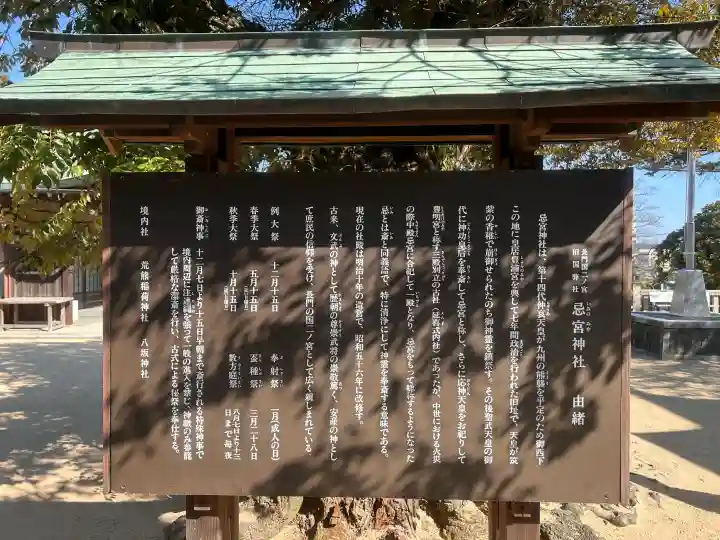

<御由緒>~忌宮神社HPより~

「古事記」「日本書紀」等の書物によれば、九州の熊襲平定のため西下された仲哀天皇と神功皇后は、本州の西端で九州を真向こうに見据える要衝のこの地に8年正月までご滞在になり、斎宮を建て神祇を祀られたのが忌宮の起りとされております。のち聖武天皇の神亀5年(728)、神託によって筑前香椎宮より神功皇后の神霊を勧請して中殿に奉斎し、相殿として仲哀天皇、応神天皇をお祀したと伝えられております。

またの社伝によれば、9年2月に香椎で崩御せられた仲哀天皇の御屍を、皇后は武内宿禰に命じて海路より穴門に遷されたという殯斂の地が神社の南方500メートルの丘にあり、天皇の神霊を鎮守した御社を行宮にちなんで豊浦宮と称し、くだって聖武天皇の御代に神功皇后を奉斎して忌宮と称し、さらに応神天皇をお祀りして豊明宮と称する三殿別立の神社でございましたが、中世の火災により豊浦宮、豊明宮が焼失し、忌宮に合祀したと伝えられております。

【長門國 式内社巡り】

忌宮神社(いみのみや~)は、山口県下関市長府宮の内にある神社。式内社で、長門國二之宮。旧社格は国幣小社で、現在は神社本庁の別表神社。祭神は、仲哀天皇、神功皇后、応神天皇。

仲哀天皇元年(192年)に仲哀天皇は熊襲征討のため当地を訪れ、行宮・豊浦宮を創建した。『日本三大実録』によると、仲哀天皇4年(195年)に秦の始皇11代の孫功満王が渡来して当地に住みつき蚕の卵を奉献したとされ、豊浦宮は蚕種渡来の地とされている。

社伝によると、仲哀天皇8年(199年)に天照大神と住吉三神による宣託を疑ったため筑紫の香椎でなくなった仲哀天皇を、神功皇后が三韓征伐からの帰途、豊浦宮跡に祀ったのが当社の始まり。飛鳥時代の聖武天皇の御代に神功皇后と応神天皇を奉斎して、仲哀天皇を祀る豊浦宮、神功皇后を祀る忌宮、応神天皇を祀る豊明宮の三殿分立の神殿とされた(のち火災を機にすべて忌宮に合祀された)。

平安時代の927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「長門國 豊浦郡 忌宮神社 小」に比定されている。1336年に足利尊氏が戦勝祈願を行い、翌年法楽和歌を奉納している。中世以降は、当地領主の毛利家の篤い庇護を受け、境内社として歴代藩主を祀る豊功神社が置かれた。明治時代に入り、近代社格制度のもと国幣小社に列格した。

当社は、JR山陽本線・長府駅の南西3kmの市街地、ごく緩やかな傾斜地にある。長府の中心地にあるが境内は広々としている。社殿は大きく、左右両側の建物と渡り廊下と境内社で接続しているユニークな造り。荒熊稲荷神社や八坂神社などの境内社が、それぞれ独自に鳥居、瑞垣、手水舎などを有しているのも特徴。あと、市街地寄りの境内東側に相撲資料館がある。

今回は、長門國の式内社、長門國二之宮、旧国幣小社、別表神社であることから参拝することに。参拝時は休日の午前中で、あいにくの小雨にもかかわらず、自分以外にもぱらぱらと参拝者が訪れていた。

境内南端入口全景。写真左端に見える大きな樹木は「乃木希典将軍御手植えの楠」。

鳥居をくぐり階段を上がったところ左手にある、豪快な自然石の<石燈籠>。

広々とした境内は、非常にきれいに掃き清められている。闊歩する鳩たちも気持ち良さそう。

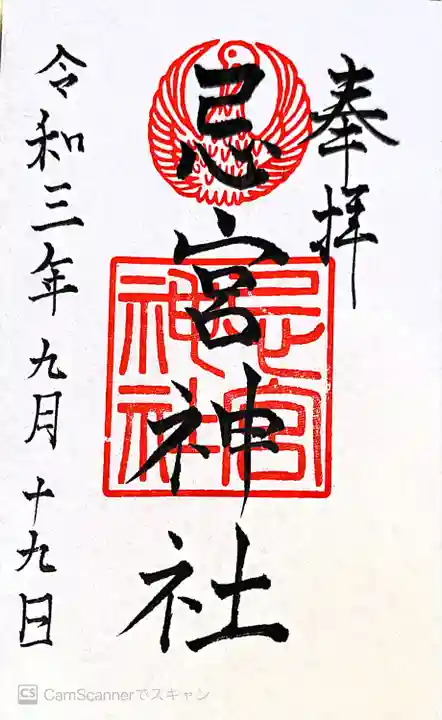

(2022年9月の参拝です。)

今回は下関方面へ。

北九州に所用があり、1日休みを頂いてあるルーツを探しに下関に行きました。

台風が迫っていたため、あまり動けなかったりトラブったりリサーチ不足、コロナ禍であまりお参りできませんでした。

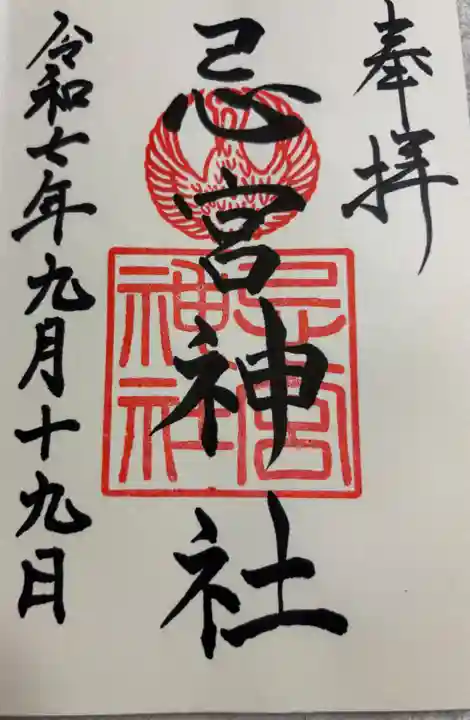

まずは長府に行き長門二宮・忌宮神社に参拝し御朱印をいただきました。

忌宮神社では御朱印帳をいただきました。

数方庭祭と拝殿が描かれています。

忌宮神社は下関市長府の中心部に鎮座します。

仲哀天皇が熊襲平定の際に滞在した豊浦宮の跡だそうです。

鬼石は豊浦宮に攻めてきた新羅の武将の首を埋めた場所です。

数方庭祭りは鬼石の周りを中心に男子は幟を、女子は灯篭をつるした笹竹をもち踊ります。

ご祭神は仲哀天皇と神功皇后、応神天皇で

熊襲平定のため、ここに斎宮を建て神祇を祀られたのと言われております。

(コロナ禍のため摂社の御朱印は頂いておりません)

#忌宮神社

#山口県

#下関市

#御朱印

#御朱印帳

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ