やちはちまんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方谷地八幡宮のお参りの記録一覧

絞り込み

谷地八幡宮の参拝記録

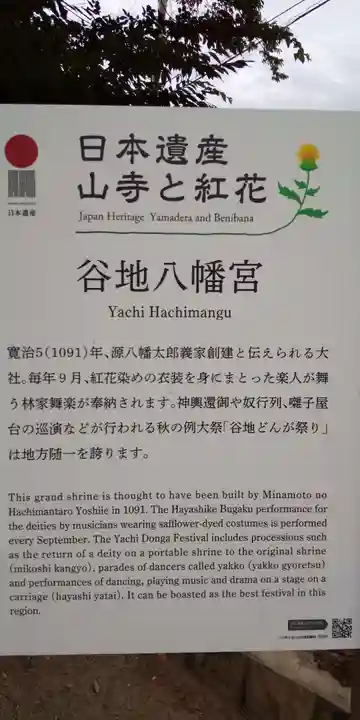

当八幡宮は宝永五年(1708)二月、翌六年(1709)三月、慶応二年(1866)四月、この三度の大火により、社殿等悉く焼失致しております。残存します文献また、相伝うところによると「人皇七十二代堀川院の寛治五年(1091)、奥州清原氏平定を果たした源義家が神恩に感謝して白鳥村(現村山市白鳥)に石清水八幡を勧請して祈願所にした」と、伝えております。

その後天正年間(1573-1592)には、谷地城主白鳥十郎長久公が谷地城築城の折、白鳥村より円福寺とともに現在の地に遷し鎮守社といたしました。明治初年までは別当職円福寺をはじめ門徒寺六寺坊により真言宗をもって奉仕されてまいりました。

明治期には神仏分離とともに「郷社 八幡神社」と改称いたします。昭和十五年には「県社」に昇格。昭和三十四年「別表神社」に加列。社名を「谷地八幡宮」と改称いたしました。

もっと読む

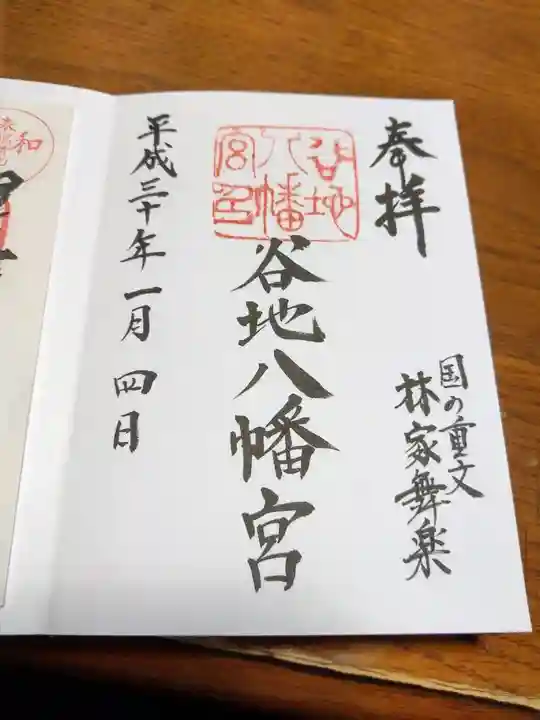

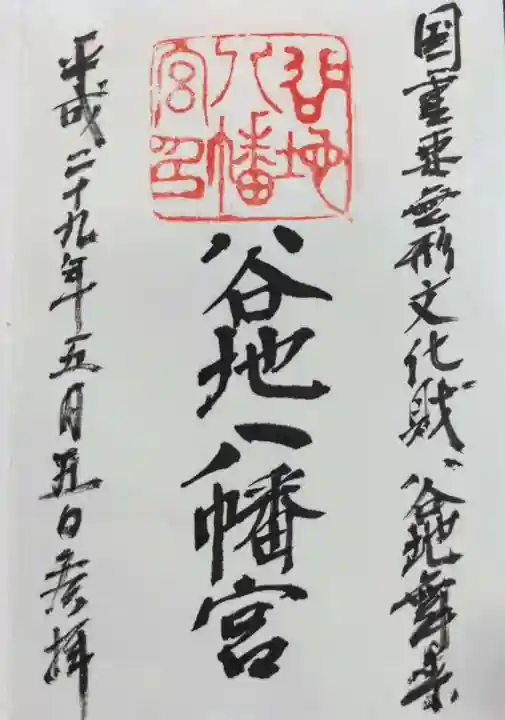

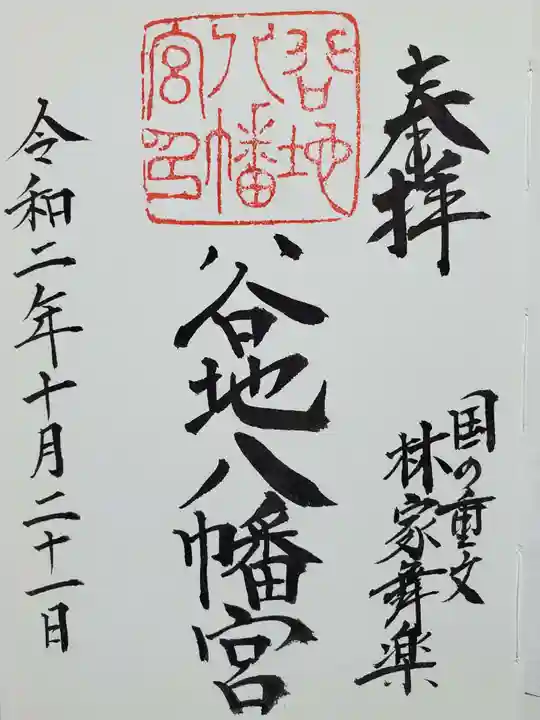

【出羽國 古社巡り】(過去の参拝記録)

谷地八幡宮(やち・はちまんぐう)は、山形県西村山郡河北町にある神社。旧社格は県社で、現在は神社本庁の別表神社。祭神は応神天皇(八幡神)。

社伝によると、平安時代後期の1091年、鎮守府将軍・源義家が神恩に感謝し、京都の石清水八幡宮から白鳥村(現村山市白鳥)に八幡神を勧請して祭祀を行ったことに始まる。天正年間(1573年~1592年)に谷地城主・白鳥長久が白鳥村から現在地に遷座し鎮守とした。同じ寒河江荘にある寒河江八幡宮、溝延八幡神社と合わせて「寒河江荘三八幡」と称され、武家の崇敬を受けた。明治時代に入り、近代社格制度のもと県社に列格した。かつては「八幡神社」と称したが、神社本庁の別表神社に加列の際に「寒河江八幡宮」と改称した。

当社は、JR奥羽本線・さくらんぼ東根駅の西方6kmの、最上川の西岸の平地の市街地の真ん中にある。境内は市街地にある旧県社らしい広さで、広すぎず狭すぎず。草木は少なめで、南北に長い公園のような雰囲気。別表神社であるが特別な感じはなく、境内が広いわけでも社殿が煌びやかなわけでもないのは少し不思議。街に溶け込んだ、大きめの普通に良い神社。

今回は、山形県の旧県社、別表神社であることから参拝することに。参拝時は休日の夕方で、時間が遅かったこともあり、自分以外には特に参拝者を見掛けなかった。

もっと読む山形県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ