さとのみや ゆどのさんじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方里之宮 湯殿山神社のお参りの記録一覧

1 / 3ページ1〜25件72件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

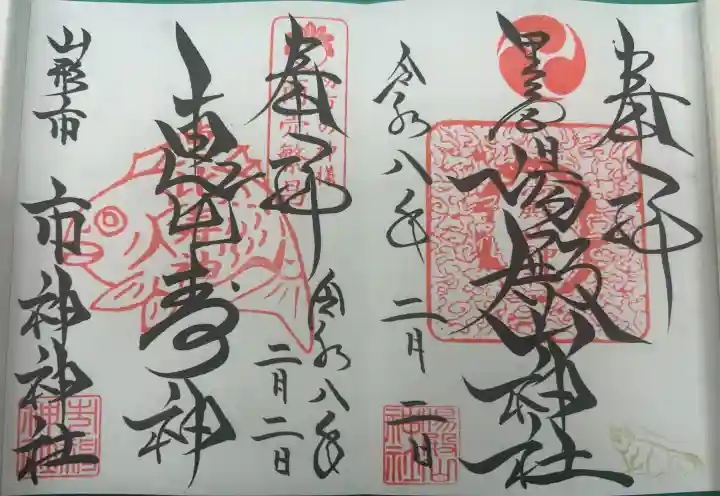

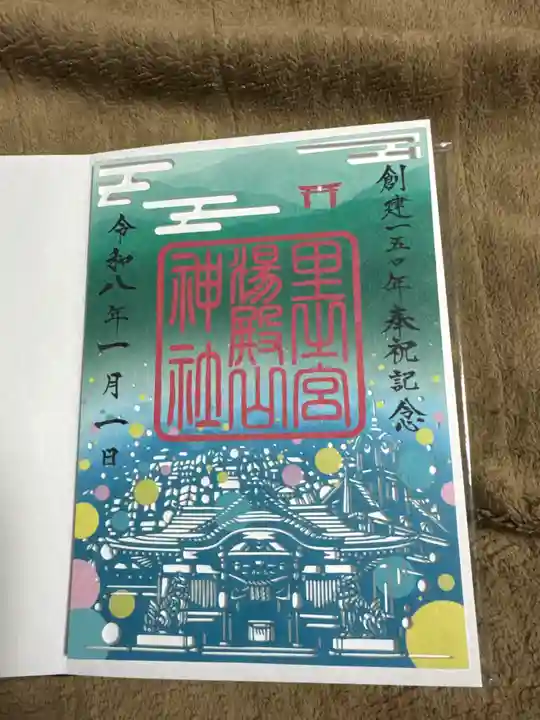

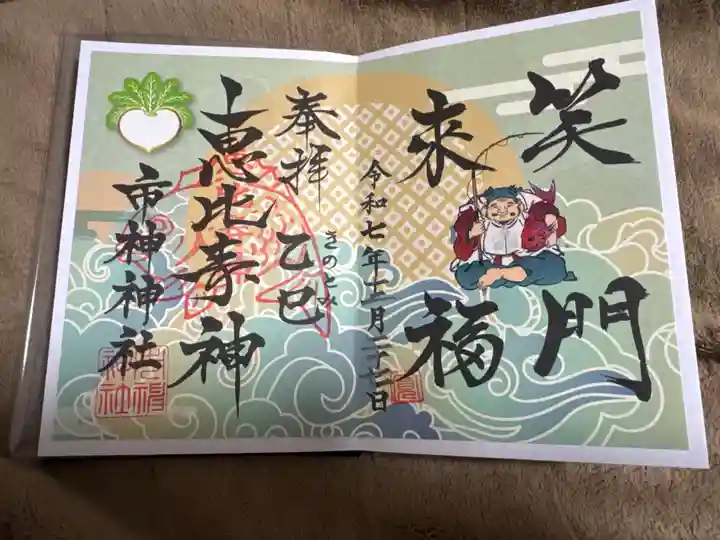

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

sterling silv…

2025年11月11日(火)361投稿

わかちこ

2025年10月05日(日)503投稿

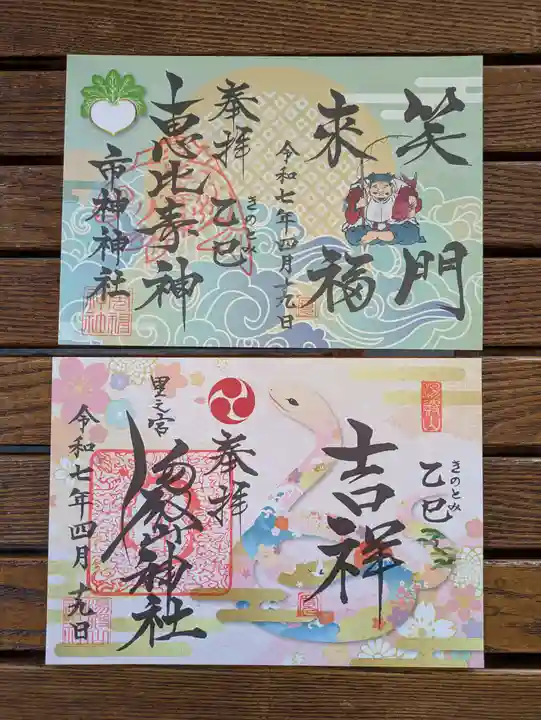

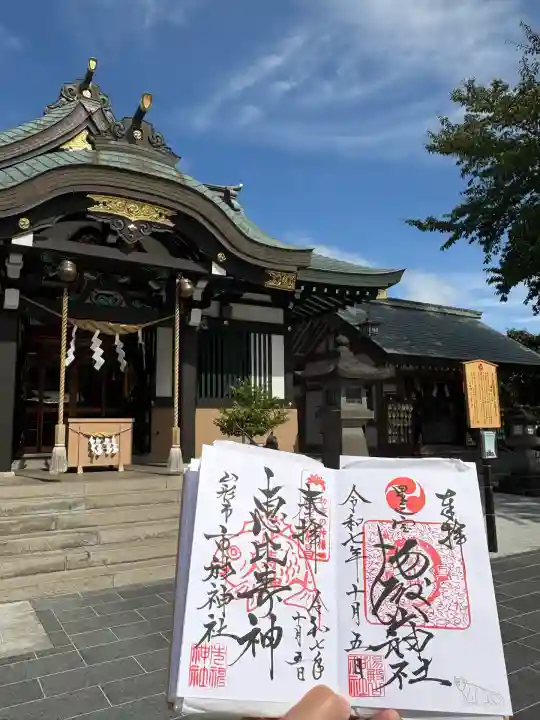

山形まるごとマラソンに参加後に、山形のローカルソウルフードを食べるためにお店を検索🔍

ついでに御朱印いただける神社はないかなとホトカミをみたら、お店のすぐ近くにあるではないですか😆

湯殿山神社は遠くて行けませんが、里宮のこちらなら山形市内のど真ん中だし、アクセスしやすい‼️

という事で早速参拝にあがりました⛩️

境内のすぐ隣にはかつて山形県庁および県議会議事堂として使われていた文翔館があり、これも文明開花のレトロな雰囲気のある建物で、中も無料で見学できたのでとても有意義なお参りになりました♪

山形市内を駆け巡るマラソン大会!

参加賞の山形県産のお米を使ったおにぎりと芋煮汁、さらにはデザートにシャインマスカットの豪華景品😋

おまけにお持ち帰りで鳥中華も付いてくるんですからコスパ良しな大会でした👍

yasumi

2025年09月03日(水)1018投稿

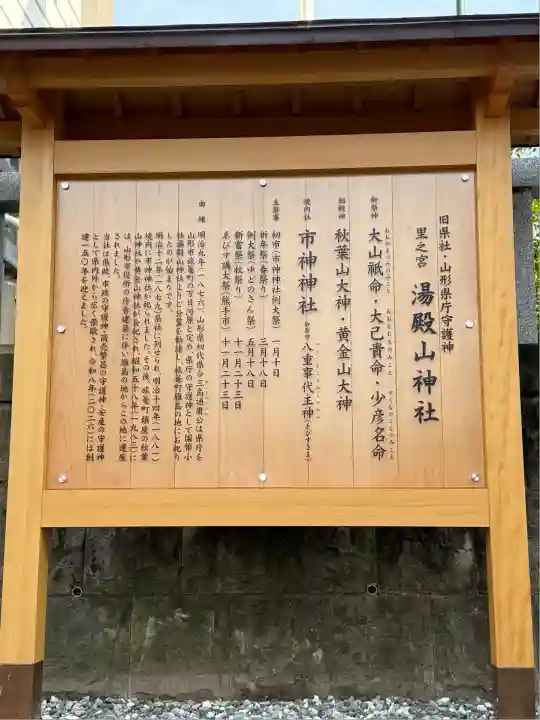

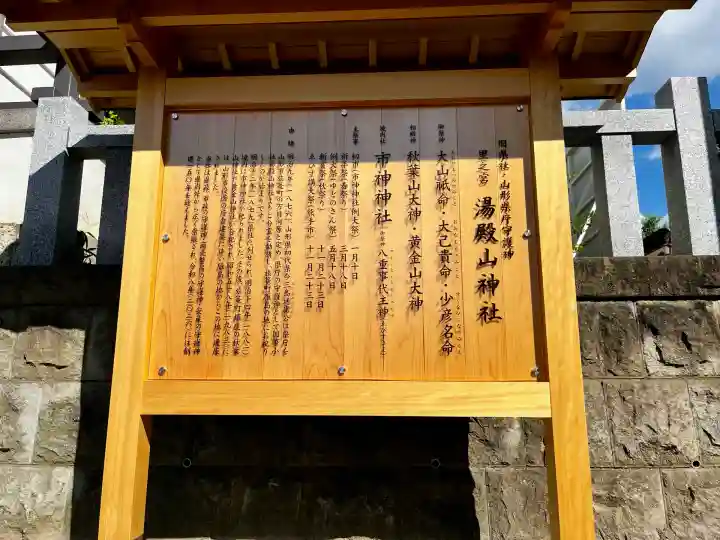

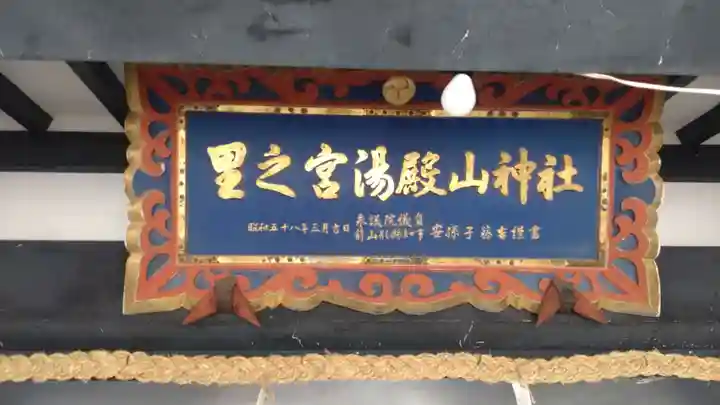

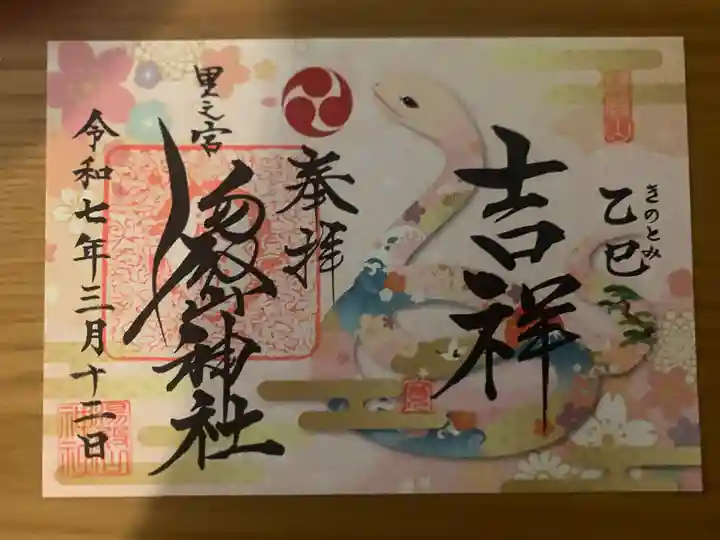

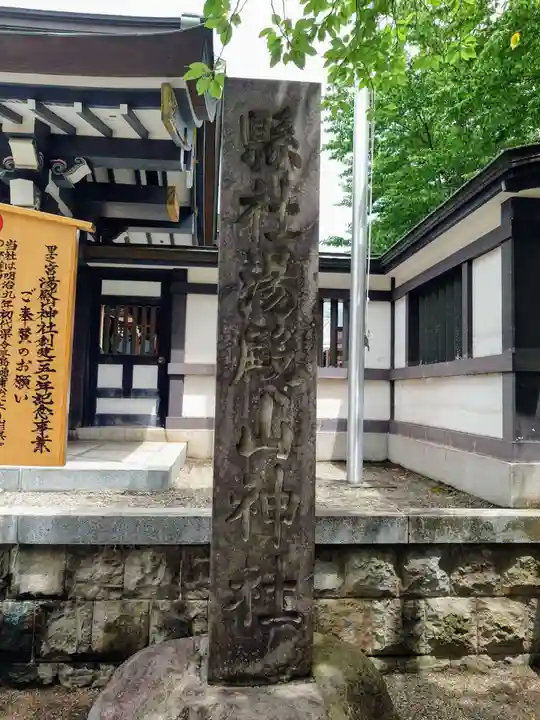

里之宮 湯殿山神社参拝⛩️ 東北巡礼 山形県⑤

護國神社神社から5分ほどで到着🚗

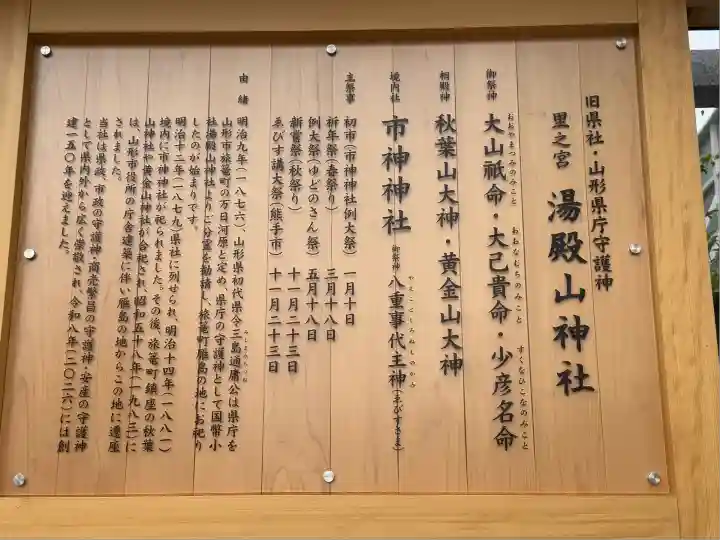

山形県庁守護で祀られたというのがすごいですね

社殿は改修工事中でした。

明治9年、初代山形県令三島通庸は、県庁舎の建設の地を山形市旅篭町の万日河原と定め、出羽三山の奥の宮国幣小社湯殿山本宮の口之宮本導寺湯殿山神社より分霊を勧請、旅篭町雁島に祀りました。

ゆっくん

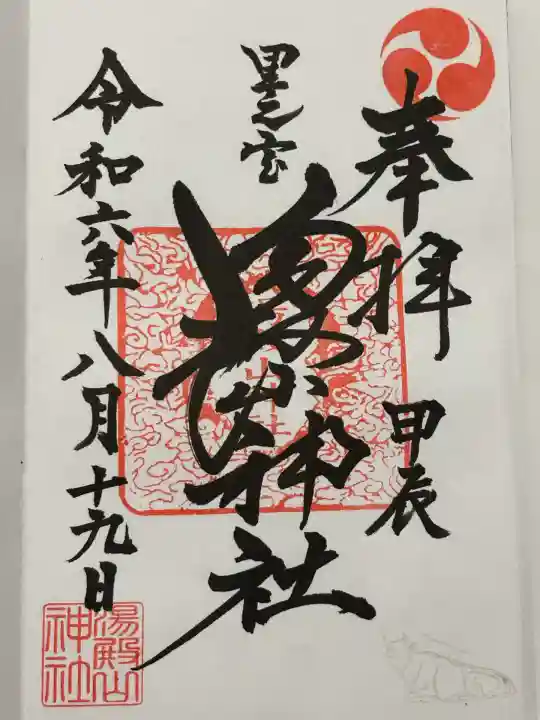

2024年09月09日(月)2558投稿

サンダー

2024年07月10日(水)2392投稿

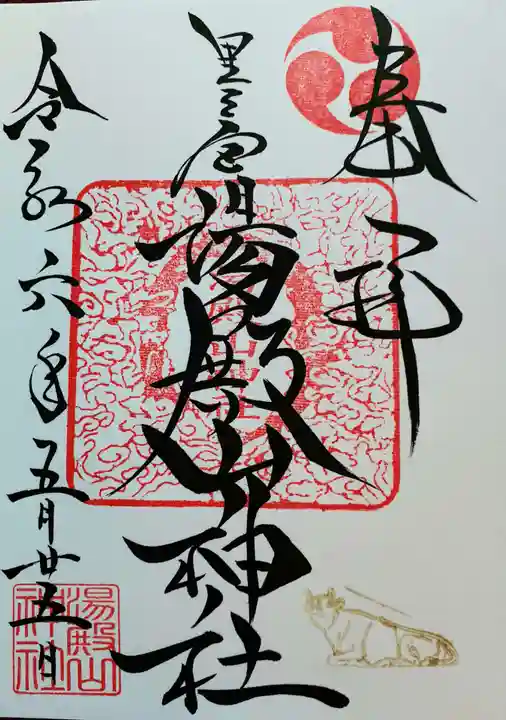

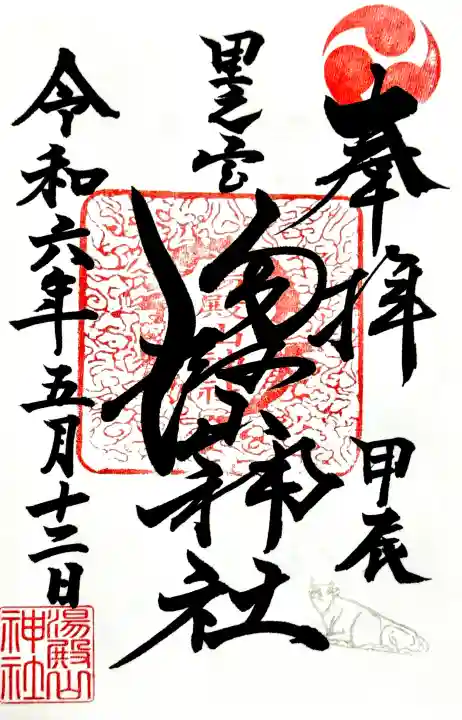

ソラ

2024年05月29日(水)155投稿

山形県のおすすめ2選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ