ずいりゅうじ|曹洞宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

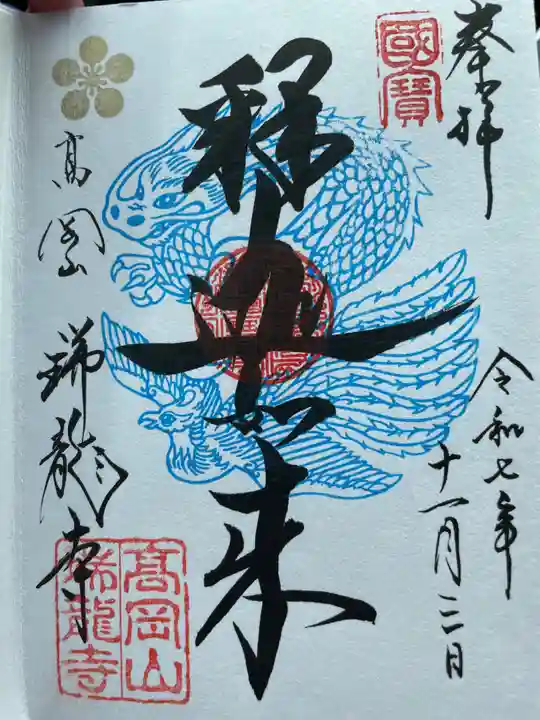

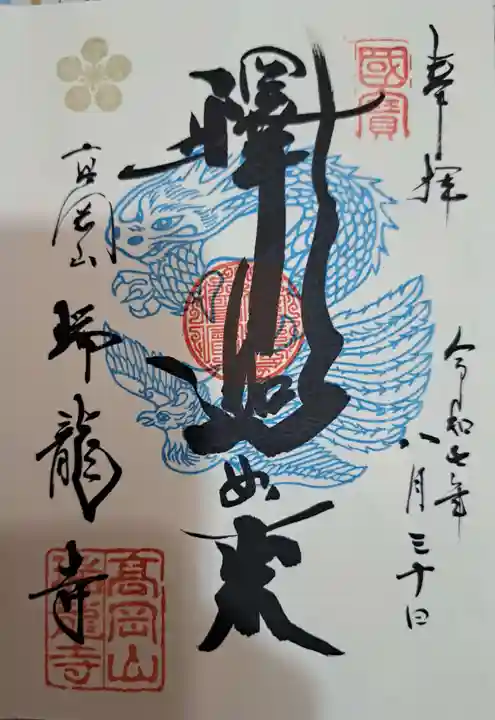

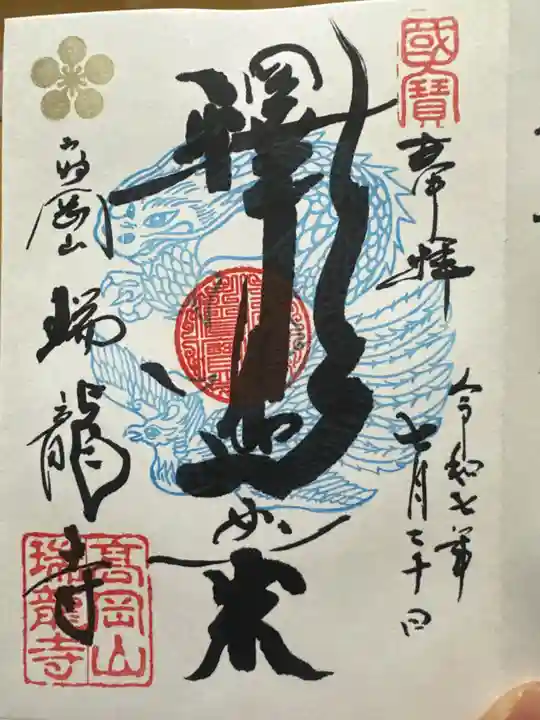

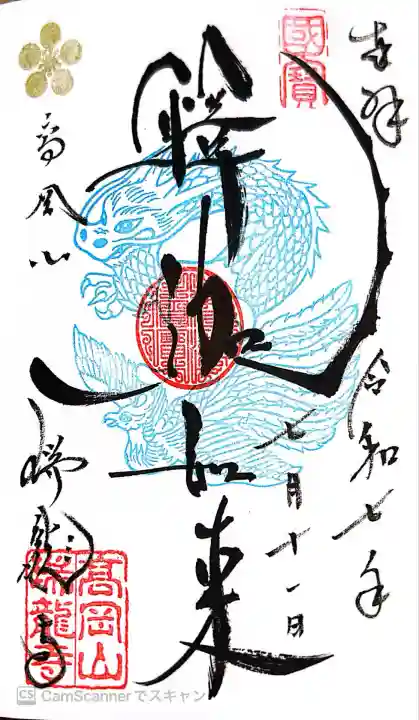

楽しみ方瑞龍寺のお参りの記録一覧

絞り込み

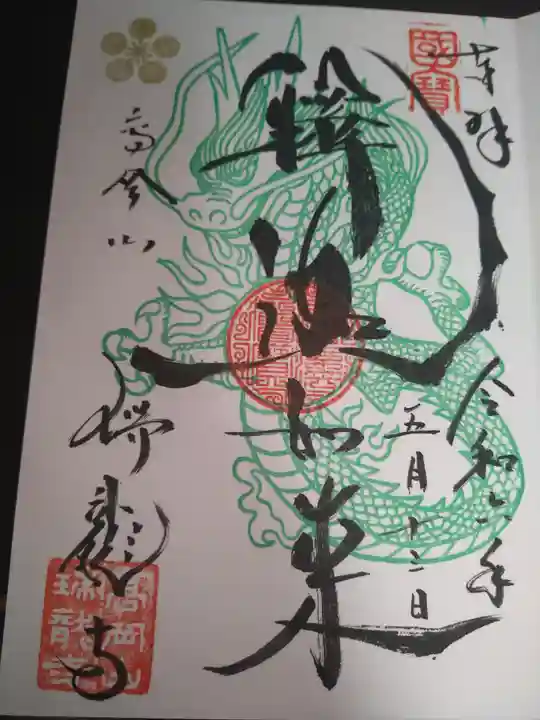

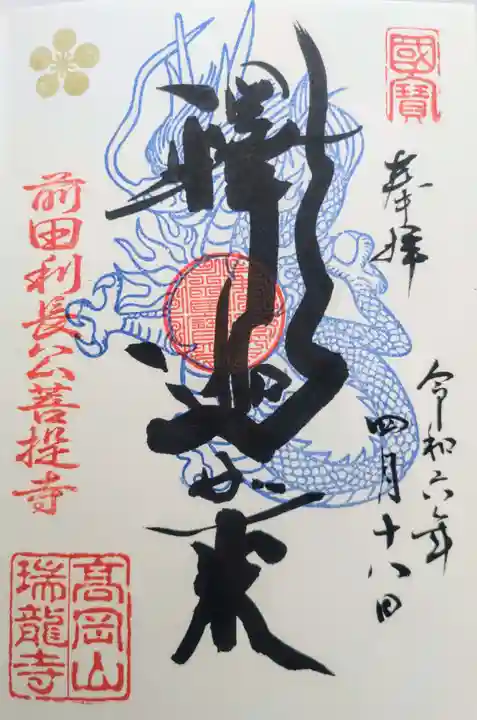

富山県高岡市にある曹洞宗のお寺さんです。

JR高岡駅から歩いて10分。閑静な住宅街の道をゆっくりと歩いて向かいました。

お寺さんへは(できたら)朝1番がいい。できたら開門前。この日も絶妙な時間に到着。イスに座り

息を整えていると、僧侶の方が「もうまもなく、(門が)開きますよ。」と。そして、砂利をほうきで整え始めました。

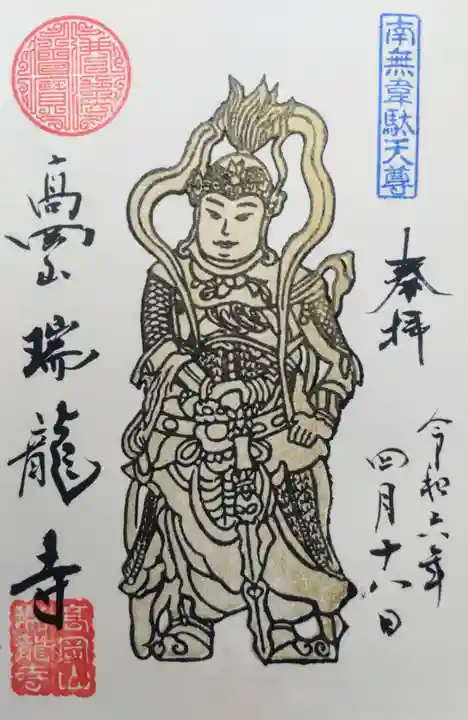

山号:高岡山

宗派:曹洞宗

ご本尊:釈迦如来

創建:1614年(慶長19年)

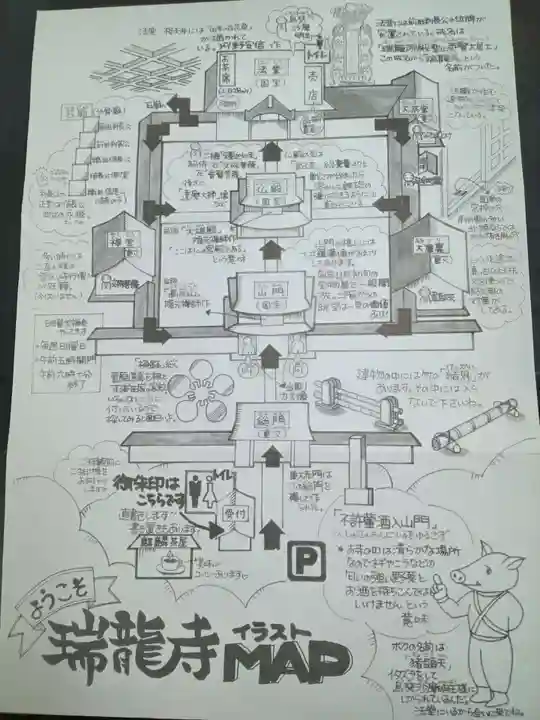

[手書きの境内図及び仏像の説明書] 表

受付で納経帳をお預けし、こちらのマップで説明書を読みながら楽しく回らせていただきました。😌

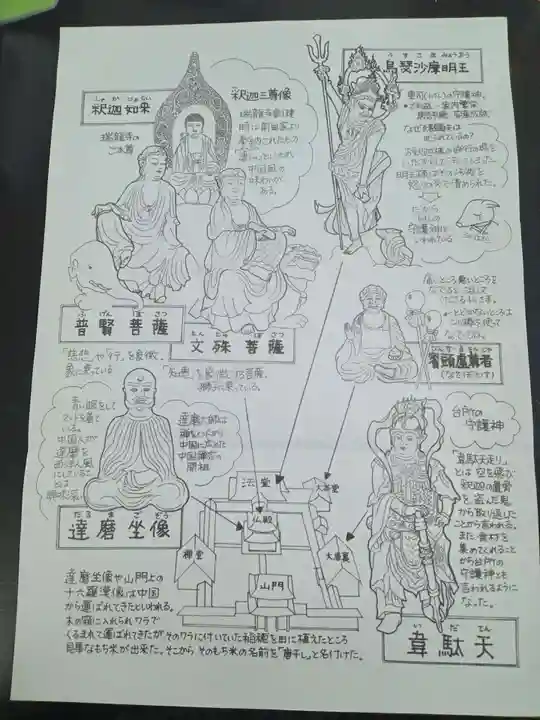

[手書きの境内図及び仏像の説明書] 裏

どなたが書かれたのでしょうか?溜息😌

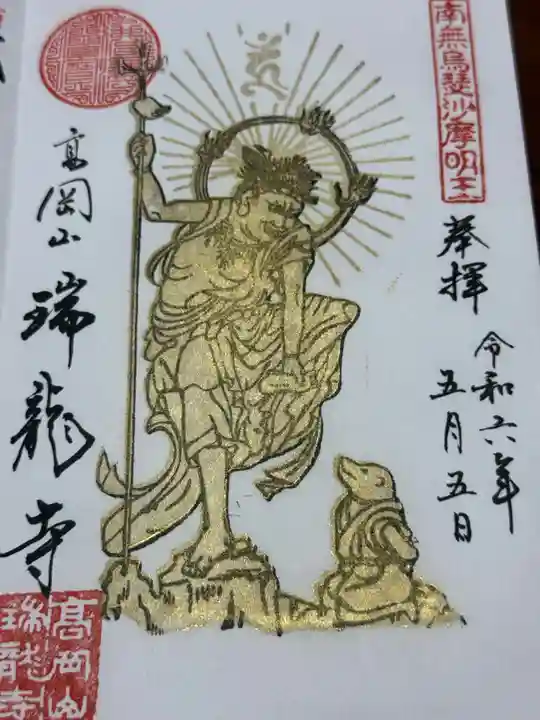

【高岡山(こうこうざん)瑞龍寺(ずいりゅうじ)】

本尊:釈迦如来

宗派:曹洞宗

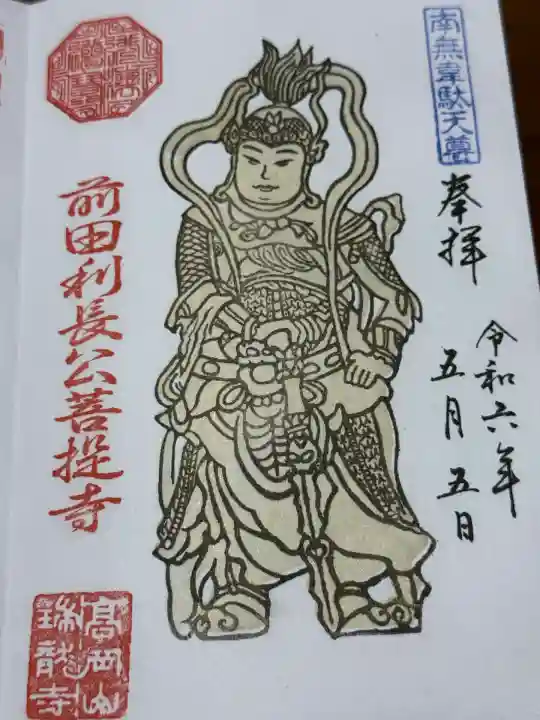

開基:前田利常

~百寺巡礼:五木寛之氏が選んだ百の名刹 第15番~

瑞龍寺は、越中 高岡市にある。高岡市は、約1300年前、国府や国分寺が置かれ、当時の「越中国(えっちゅうのくに)」の政治と文化の中心だった。746(天平18)年、「万葉集」の代表的な歌人であり編纂者として知られる大伴家持(おおとものやかもち)が「越中守(えっちゅうのかみ)」に任命され、高岡市伏木(ふしき)にあった国府に赴任しており、家持は多くの歌を残している。高岡は、大和や筑紫とならぶ万葉ゆかりの地であり、非常に古くから開けた地域といえる。

現在の高岡の街の礎を築いたのは、第2代加賀藩主 前田利長(まえだとしなが)とされる。利長は1598(慶長3)年に父の利家(としいえ)から家督を継いで金沢城に入る。しかし、7年後の1605(慶長10)年には弟の利常(としつね)に家督を譲り、利長は富山城に隠退してしまう。利長には実子がないことから、これは、徳川政権下で前田家の生き残りを図るためだったようだ。利長は利家の正妻の子だが、弟の利常は側室が生んだ子だった。そのため、120万石の藩主の座を譲られて、利常は異母兄に対して恩義を感じていたらしい。その後、1609(慶長14)年に火事で富山城が焼けたため、利長は高岡に移る。利長は、この街を「高岡」と名付け、高岡城を築き、城下町を整備する。1614(慶長19)年、利長は、病気で亡くなるが、第3代藩主 利常のバックアップを受け、高岡は商業の街として飛躍的に発展していく。一方、利常は異母兄 利長の菩提を弔うために、加賀藩の総力をあげて瑞龍寺の造営に取り組んだ。利常は瑞龍寺の完成を見届けずに没したため、瑞龍寺の造営はその孫の綱紀(つなのり)に受け継がれ、完成したのは、利長の50回忌の1663(寛文3)年だったという。

「瑞龍寺」の寺号は、利長の法名の「瑞龍院殿聖山英賢大居士(ずいりゅういんでんせいざんえいけんだいこじ)」からつけられている。

~『百寺巡礼 第二巻 北陸』五木寛之(講談社、2003)~

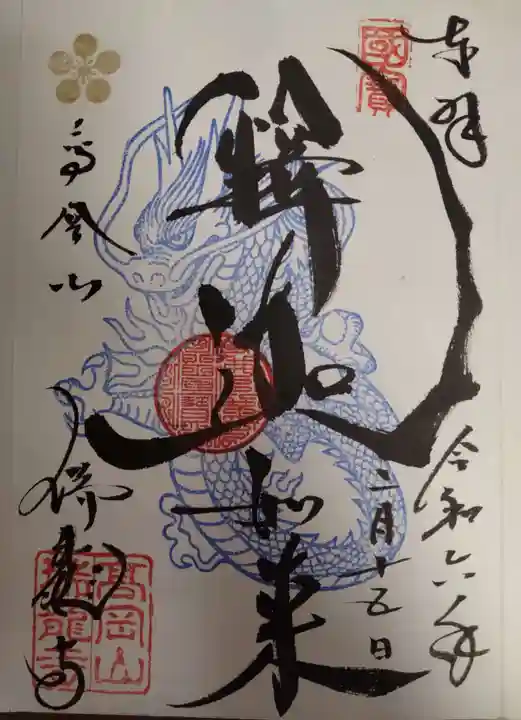

能登半島地震復興支援の任務(1週間)を終え参拝、1日も早い復興を祈念しました。また、当日(2月3日)は、節分会。お豆を頂き一緒に行った仲間の健康と開運を祈願しました。

とにかく、重厚な伽藍に圧倒されます。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ