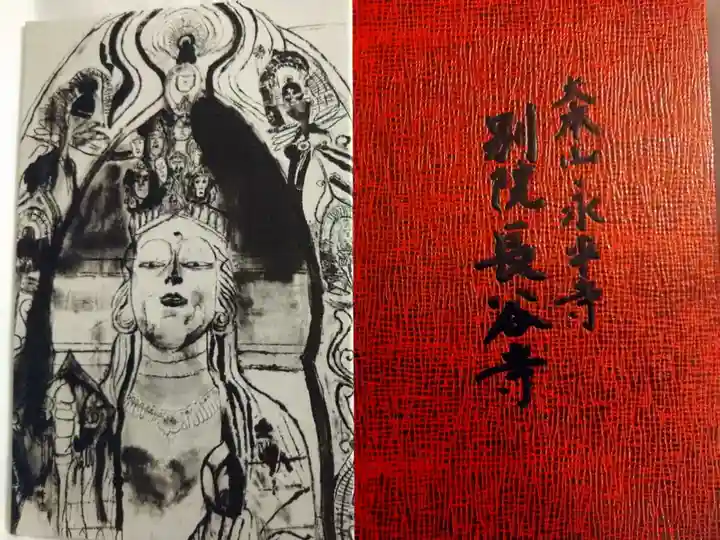

えいへいじべついんちょうこくじ|曹洞宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方永平寺別院長谷寺のお参りの記録一覧

絞り込み

実は、こちらのお寺。私の親友の甥っ子が大学卒業後、修行をしているお寺でもあるのだ。多くの宗派は僧侶の資格を得た後はどこかで修行をするらしい。曹洞宗といえば、福井県の永平寺!と思い浮かべるのだが、最近は駒沢大学仏教学部卒業後にこちらで修行し、自分の実家のお寺に戻る子が多いらしいのだ。地図で観ると、駒澤大学からは駒澤通りで繋がっている。納得。

だが、都心部の現代的なお寺だなあという感想は拭えなかった。麻布観音は素晴らしい。でも、なんだろう。すぐ近くの青山、六本木、麻布などのオシャレな街と溶け込みすぎていて、近くにある氷川神社などとは感覚が違うのだ。聖なる空間になり切れていない。まあ、それを望むなら比叡山や身延山に行けということか。それこそ、冬の永平寺か。

だが、現代、お寺が生き残っていく為のサンプルを観るようでもあった。

もっと読む

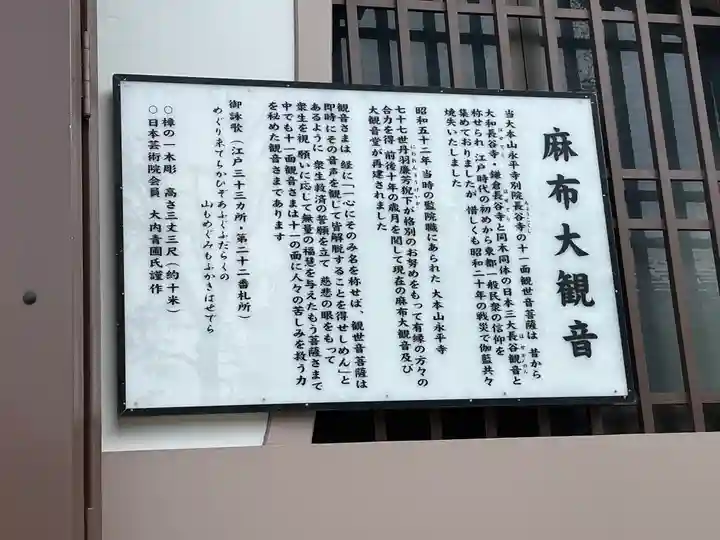

永平寺別院長谷寺(ちょうこくじ)は、東京都港区西麻布に位置する曹洞宗の寺院で、大本山永平寺の東京別院です。山号は補陀山(ほださん)で、本尊は釈迦牟尼仏、観音堂には十一面観世音菩薩(麻布大観音)が祀られています。

歴史

• 創建: 江戸時代初期、徳川家康の命を受けて門庵宗関大和尚が開山しました。奈良や鎌倉の長谷寺と同木材で作られた観音像を基に建立されました。

• 重要性: 江戸三十三観音霊場の第22番札所として信仰を集め、現在も禅の修行道場として機能しています。

特徴

• 大観音像: 高さ約10メートルの木造大観音像は国内最大級で、昭和52年に再建されました。

• 著名人の墓所: 明治の元勲井上馨や画家黒田清輝など、多くの著名人が眠っています。

• 立地: 表参道駅から徒歩約10分とアクセスが良く、都会の中に静寂を保つ空間です。

長谷寺は、歴史的価値と現代的な役割を兼ね備えた信仰と修行の場として知られています。

根津美術館の帰りに参拝しました。

火災で焼けてしまって再建されたとありますが、巨大な「麻布大観音」が素晴らしいです!

再建された仏さまならではですが、プロポーションやお顔が最高に美しい十一面観音さまです。女王さまにも、イケメン青年にも見えます。

お寺のお坊さんに確認しましたが、写真撮影はOK。笑顔で「どうぞお撮りになって下さい!」とのことでした。

こちらは永平寺の別院で、HPを見たら?修行僧が生活しているようです。

あの永平寺だから参拝マナーや撮影に関して厳しいかな?と思ったら、そんなことはありませんでした。

本堂も参拝しましたが、私が手を合わせている時に用事かなにかでお坊さんが本堂に入ってきて、私を見かけると?丁寧に合掌してくださいました♪

すごく感じの良いお寺で、気持ち良く参拝できました。

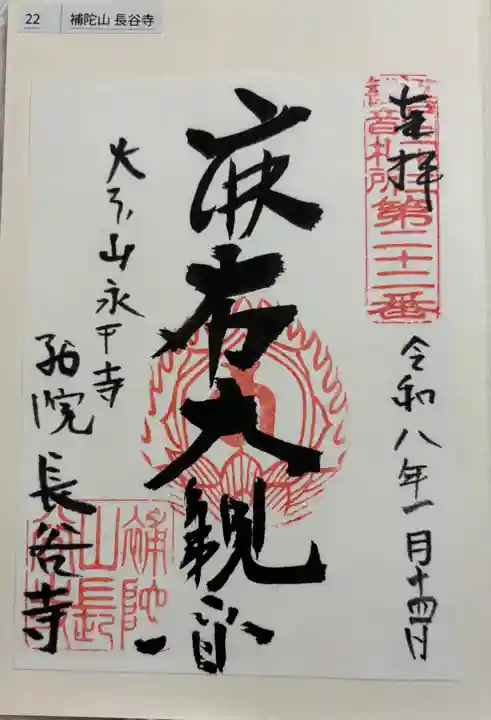

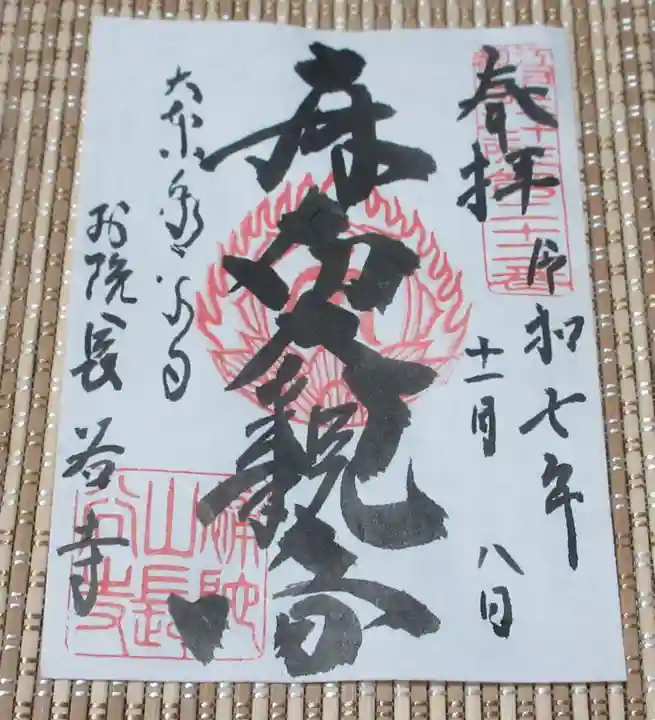

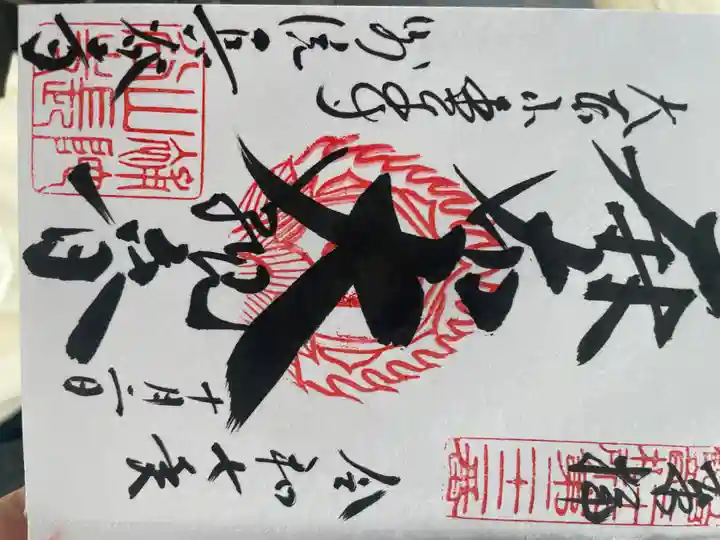

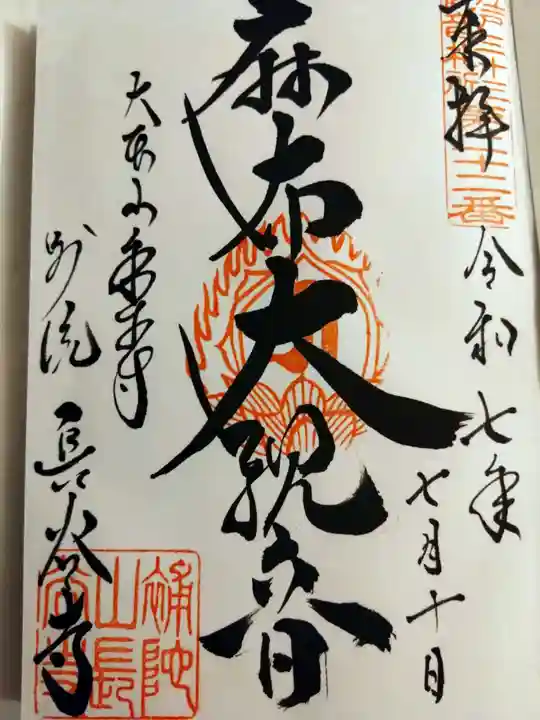

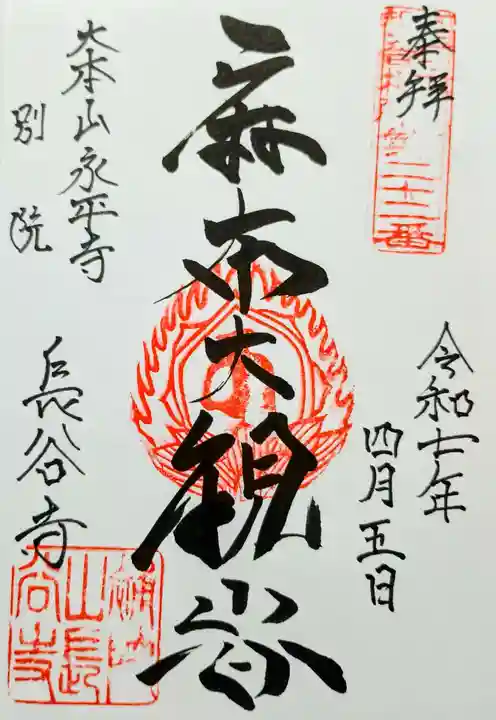

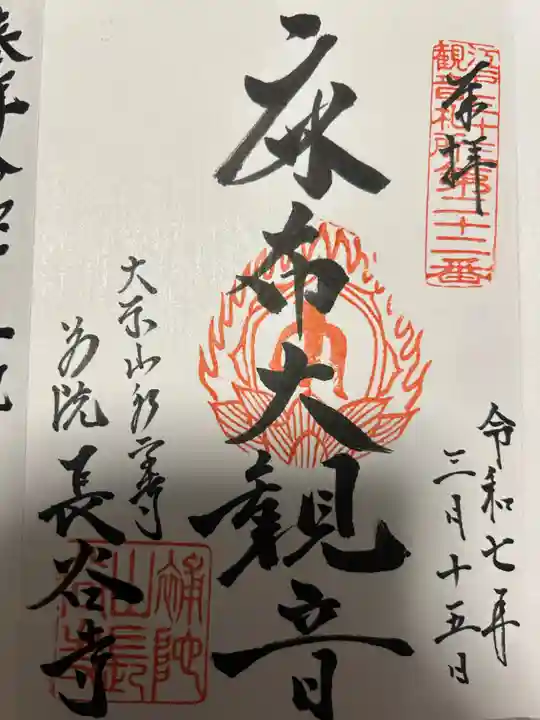

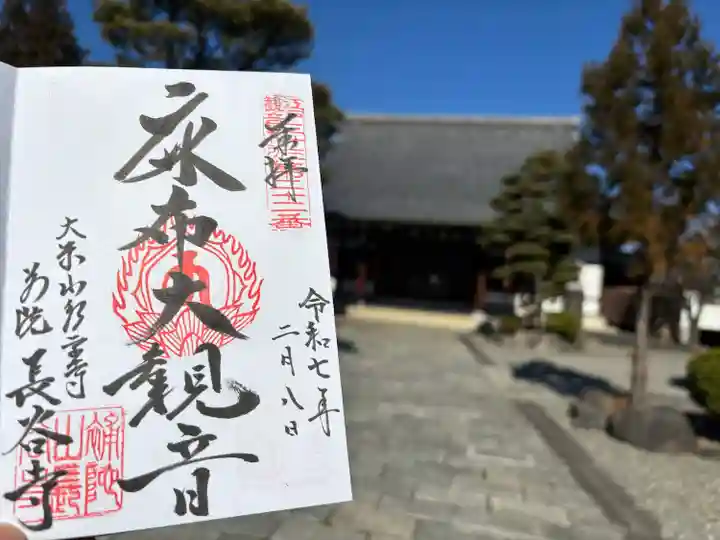

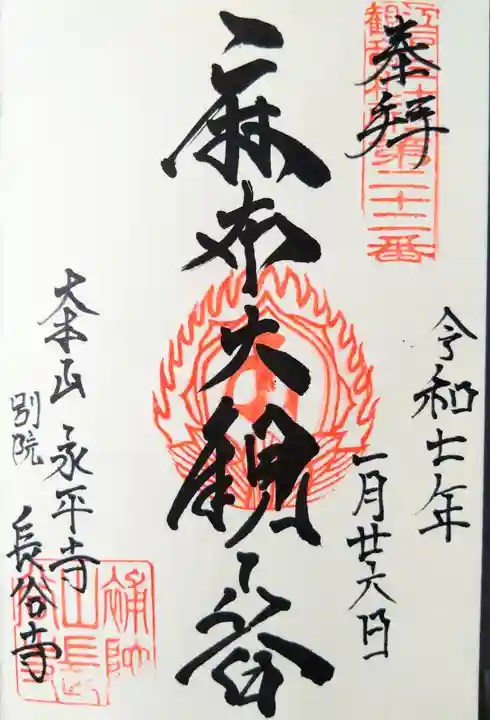

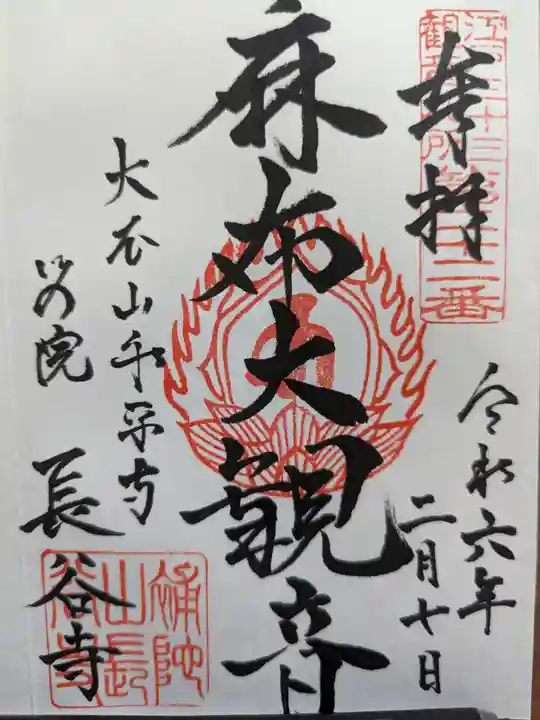

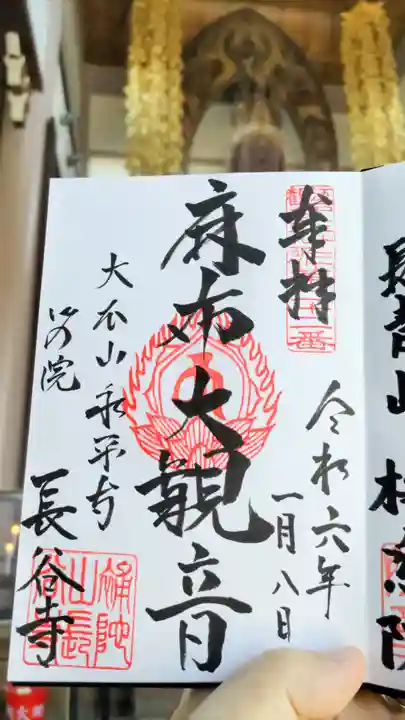

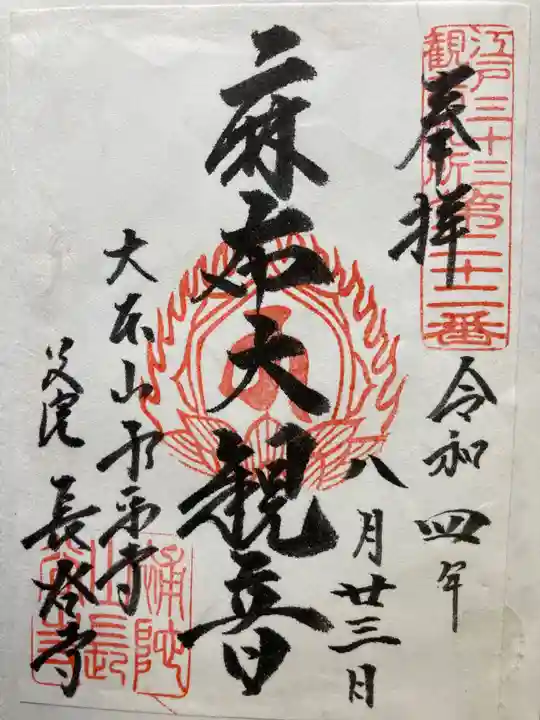

江戸三十三観音霊場22番の御朱印をいただきました。

注) 御朱印はちゃんと観音様を参拝してからいただいて下さいね~。

もっと読む

寒い。でも日差しがいい。風も無い。

ということでいそいそとお参り…

今日は江戸三十三観音巡り。

表参道駅から徒歩で15分ほどの所に長谷寺はあります。

首都高の近くで、静かでキリッとしたお寺です。

私のような寺社巡りは少なく、檀家の方々や近所の子連れ家族が多かったですね。

寒いため本堂は扉が閉められていましたが、開けると僧侶の方々が何かの準備で忙しそう。

観音堂の屋根がやたらと高く、中を見て納得。10メートル近い観音さまです。

写真を収めていいのか判らずお参りだけしてから寺務所で御朱印をお願いに行き、

「観音さまを写真に撮ってもイイのですか?」と尋ねたところ、「どうぞどうぞ。

御朱印を書くのに5分くらいかかるので、その間にお参りしてください。」とのこと。

改めて大きな観音さまにお参りし、写真に収めました。

寺務所の僧侶の方々も、檀家の方の対応でお忙しいのに丁寧にご対応頂き(≧▽≦)

ありがとうございました。

22.08.23。先の善光寺さんより徒歩18分、港区西麻布2丁目にある曹洞宗の寺院。

寺格 大本山永平寺別院

山号 補陀山(ほださん)

創建 慶長3年(1598年)

開山 門庵宗間大和尚

(もんなんそうかん〜)

本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 十一面観世音菩薩

札所 江戸三十三観音霊場

第二十二番

【長谷寺の縁起】~当山HPより~

かつて「渋谷が原」と呼ばれたこの地には、古くから観音堂が建ち、奈良の長谷寺の観音さまと同木で造らたという、観音さまが祀られ、人々に親しまれていました。

時流れて徳川家康公開府の後、この観音堂を基に当山が開かれました。家康公の幼馴染みでもあった高僧、門庵宗間を開山に2万余坪の寺領を賜ったと伝えられます。

正徳6年(1716年)2丈6尺の大観音を建立。古仏は尊像の体内にお納めし、江戸屈指の観音霊場として尊崇を集めました。

近年、戦火で焼失した大観音の再建を願う人々の根強い信仰により、高さ3丈3尺、壮麗無比のお姿がよみがえりました。

昨年12月末以来、江戸33観音霊場巡りの20か所目として参詣。麻布大観音として有名であり、迫力ある姿に感動しました。

もっと読む東京都のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ